4.トラス(洋小屋)組方式

材の軸方向の抵抗力によって外力に耐える方法。次項の合掌方式と同様。

陸梁(ろくばり)、合掌(がっしょう)、方杖(ほおづえ)を束でつないで一体に合成したトラス梁を、一定間隔で、両側の敷桁に架け渡し、母屋を流し、垂木を掛ける。方向性が強いので、屋根形状は限定される。

基本的に、トラス梁の各部材には軸方向の力がかかり、自重による曲げ以外には曲げの力はかからないと見なす。軸方向の力を部材相互に確実に伝えるため、仕口を正確にして堅固に固めなければならず、そのためにボルト、平金物など補強金物を用いることが多い。

少ない柱で広い空間を確保する場合に向く方法。木造校舎などで多用。

なお、西洋の石造伽藍の木造の小屋も、多くはこの方式。 注 洋小屋の名称は、西洋の構築法が紹介されてからの呼称(従来のわが国の束立組を和小屋と呼ぶようになる)。

1)組み方

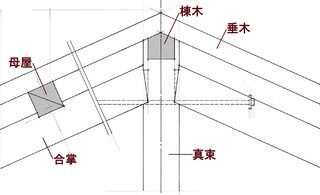

最も一般的なキングポスト(小屋組中央にポスト:真束(しんづか)と呼ばれる支柱を立てる)形式の組み方

構成部材 :陸梁(ろくばり) 真束(しんづか) 合掌(がっしょう) 束(つか) 方杖(ほうづえ)

陸梁中央に真束を立て、陸梁両端から登る合掌を真束に納め、真束~陸梁端部の間に梁間に応じた間隔で束を設け、束と束の間に方杖を入れる。

真束上部に各トラスをつないで棟木を流す。 束は、合掌と陸梁を両側から挟んで設けることがある(挟み釣り束(はさみつりつか))。

部材にかかる力:合掌 方杖 = 圧縮 陸梁 真束 挟み釣り束 = 引張り

小屋組の間隔 :1~1.5間(1,818~2,727㎜)程度(間隔が広いときは母屋断面を大きくする)

キングポスト 梁間別部材断面例 小屋間隔1間(1,818㎜)積雪50kg/㎡の場合

参考 おさまり詳細図集①木造編 理工学社 木造の詳細 1 構造編 彰国社 各種建築構造図説 理工学社

[建築学講義録] 瀧大吉著より 明治29年(1896年)3巻合本発行 工部大学校造家学科卒 設計事務所を開設し、また工業夜学校を開き、その講義をもとに建築学講義禄を発行する。

「下図は普通小屋の見取図にして、軒先化粧壁を設けたるものなり」

「西洋小屋は普通小屋に限らず、小屋組と小屋組との繋ぎ不十分となるため・・・・釣束の根元と梁上端とに振れ留めの平筋違を使用する・・・」

2)各部の仕口と継手

仕口 陸梁(ろくばり)と合掌:傾木大入れ 短ほぞ差し+ボルト締め、傾木胴突き+ボルト締め、

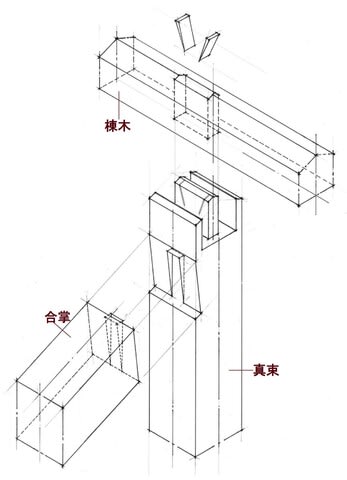

合掌と真束 :傾木大入れ 短ほぞ差し+ボルト締め、傾木大入れ 短ほぞ差し+短冊金物

真束と棟木 :長ほぞ差し 込み栓打ち又は割り楔締め、輪(わ)なぎほぞ差し 割り楔締め

陸梁と真束 :長ほぞ差し 込み栓打ち、ほぞ差し+箱金物あてボルト締め

方杖と真束 :傾木大入れ 短ほぞ差し+ボルト締め

合掌と方杖 :傾木大入れ 短ほぞ差し+ボルト締め

陸梁と敷桁 :渡りあご

鼻母屋と陸梁 :渡りあご(柱~敷桁~陸梁~鼻母屋を羽子板ボルトで固定)

母屋と合掌 :渡りあご、転び止めを設けて乗せ掛け(コーチボルト締め又は栓打ち)

振れ止め :陸梁に渡りあご+真束に釘止め又はボルト締め

継手 陸梁 :追掛け大栓継ぎ又は添え木大栓打ち(又は鋼板ボルト締め)

合掌 :追掛け大栓継ぎ

なお、仕口、継手にボルト締めを用いるときは、ボルト孔径≦ボルト径+3㎜とする。特に引張りの力がかかる部材では、ボルトとボルト孔の緩みの影響が大きい。

断面図例 梁間4間(7,272㎜) 敷桁・陸梁・合掌・真束120㎜角、方杖120×90㎜、鼻母屋・母屋・棟木90㎜角、挟み釣り束60×90㎜、振れ止め60×120㎜

合掌 真束120㎜角、棟木・母屋90㎜角、合掌 真束:傾ぎ大入れ 短ほぞ差し+ボルト締め、棟木 真束:輪なぎほぞ差し 割り楔締め、棟木上端しのぎ削り

合掌 真束120㎜角、棟木・母屋90㎜角、合掌 真束:傾ぎ大入れ 短ほぞ差し+ボルト締め、棟木 真束:輪なぎほぞ差し 割り楔締め、棟木上端しのぎ削り

合掌・真束・棟木120㎜角、母屋105㎜角、合掌 真束:傾ぎ大入れ 短ほぞ差し+ボルト締め、棟木 真束:長ほぞ差し 込み栓打ち(又は割り楔締め)、棟木上端しのぎ削り

合掌・真束・棟木120㎜角、母屋105㎜角、合掌 真束:傾ぎ大入れ 短ほぞ差し+ボルト締め、棟木 真束:長ほぞ差し 込み栓打ち(又は割り楔締め)、棟木上端しのぎ削り

真束 棟木:輪なぎほぞ差し 割り楔締め 棟木上端しのぎ削り、真束 合掌:傾木大入れ 短ほぞ差し+ボルト締め

真束 棟木:輪なぎほぞ差し 割り楔締め 棟木上端しのぎ削り、真束 合掌:傾木大入れ 短ほぞ差し+ボルト締め

合掌 方杖:傾木大入れ 短ほぞ差し +ボルト締め

合掌 方杖:傾木大入れ 短ほぞ差し +ボルト締め

陸梁 合掌:傾木大入れ 短ほぞ差し+ボルト締め

陸梁 合掌:傾木大入れ 短ほぞ差し+ボルト締め

傾木胴突き+ボルト締め

傾木胴突き+ボルト締め

陸梁 真束:長ほぞ差し 込み栓打ち、方杖 真束:傾木大入れ 短ほぞ差し+ボルト締め、振れ止め:陸梁に渡りあご+真束に釘止めまたはボルト締め

陸梁 真束:長ほぞ差し 込み栓打ち、方杖 真束:傾木大入れ 短ほぞ差し+ボルト締め、振れ止め:陸梁に渡りあご+真束に釘止めまたはボルト締め

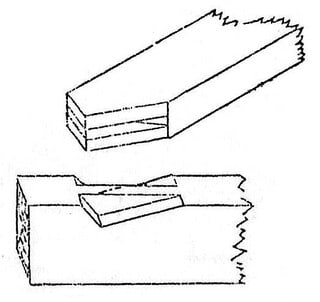

[建築学講義録]より ( )・G書体は編集によります。意訳

左図:「この種の接合の内では、至極宜布ぎふものなり」普通に理にかなって用いられている の意)

中・右図:「中図はしばしば使用する鞍掛接ぎであるが、この仕口は抗伸材(陸梁)の力を減じることが少ないので、抗伸材の鼻を十分長くする事ができない時に用いる。

もっとも抗伸材に鞍を造ることにより、抗縮材の尻(合掌尻)の一部を欠き取らなくてはならず、そのため荷持面の力は減少する。

合掌尻の鉄ボルトは、右図のように上より下まで貫通させる・・・」

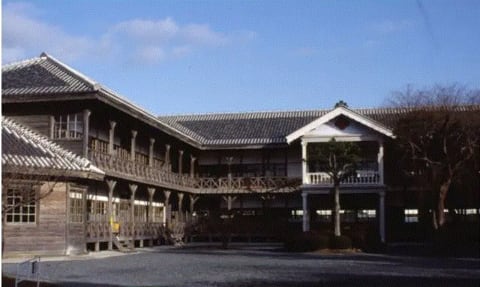

参考事例 キングポストトラス 旧登米高等尋常小学校校舎(2階建)1888年(明治21年)竣工 在 宮城県登米町

モノクロ写真・図は重要文化財旧登米高等尋常小学校校舎保存修理工事報告書(宮城県登米町)より

平面は中央家両端から両翼を前方に延ばした凹字型で、内庭側に吹放しの廊下を廻した片廊下式の総二階。

小屋組は梁行9,105㎜(5間:30尺)にキングポストトラスを架ける。昇降口では真束と方杖で六角屋根を造る。

外観

外観

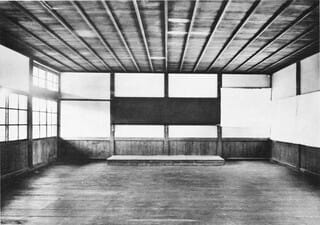

2階教室

2階教室  2階和室

2階和室

中央家2階廊下

中央家2階廊下  東翼家階段

東翼家階段

各図中の文字は編集によります。

各図中の文字は編集によります。

西昇降口の六角屋根部分 見上げ図および矩計 昇降口内部は陸梁の中央交点に真束を立て、各方向の方杖を支える。陸梁中央交点部はプレートで補強。

西昇降口東面・北面 土台は柱と柱の間に入れ蟻落としで納める。

参考事例 旧日本銀行京都支店 明治39年(1906年)竣工 現在は「京都文化博物館」 所在地:京都府京都市中京区 設計 辰野金吾・長野宇平治

石材煉瓦混合構造2階建 一部地下1階付 屋根 スレート・銅板葺き。小屋組に、木造トラス(クイーンポスト)が組まれている。

クイーンポスト:キングポストよりも長い開口部を梁渡すことができ、中央部に2本のポストを用いる。ポスト材は引張材。

外観

外観  本館内部

本館内部

本館梁行断面 写真・図は重要文化財旧日本銀行京都支店修理工事報告書より

本館梁行断面 写真・図は重要文化財旧日本銀行京都支店修理工事報告書より

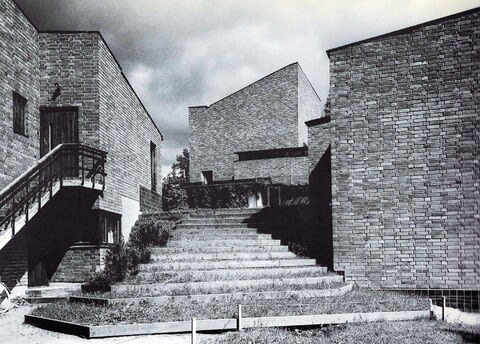

参考事例 変形木造トラス セイナッツァロの役場(フィンランド)議場のトラス 1952年 設計:アルヴァ・アアルト(設計競技当選実施案)

アプローチ 出典a

アプローチ 出典a

議場:レンガ造 小屋組:木造トラス

議場正面 出典a

議場正面 出典a  議場断面図 出典b

議場断面図 出典b

天井と骨組 出典b

天井と骨組 出典b  トラス詳細 出典b

トラス詳細 出典b

両妻壁間には、流れ方向に6列の登り梁が架けられているが、3列一組にして中央のトラスが支える形態をとる。

トラスからは両側の登り梁を支える斜材が片側8本ずつ伸びる(斜材の足元は陸梁上に設けた鋼板製の箱で受ける)。

この斜材は、トラスの振れ止めの役割を担う(トラスに直交する水平の振れ止めは不要)。

スケッチ 出典b

スケッチ 出典b  全体断面図 出典b

全体断面図 出典b

アアルトは、右のような方式のトラスも設計している。(フィンランド ユヴァスキュラ 教育大学 学生食堂 1957年) 出典C

引用図書 a:Alvar Aalto Between Humanism and Materialism (The Museum of Modern Art ,New York 1997年刊)

b:Atelier Alvar Aalto 1950/1951 Verlag fur Architektur ・Erlenbach-Zurich c:アルヴァ・アアルト 美術出版社