第Ⅲ章 2-2)べた基礎

地盤に盛土部分が多く、地耐力が一定でない場合、低湿地で地耐力が小さい場合などに使用。法令は、20kN/㎡(約2t/㎡)以上30kN/㎡(約3t/㎡)未満の場合、べた基礎(または基礎杭を用いた構造)とする。

(1)べた基礎についての法令の規定

底部の深さ :雨水等の影響を受ける恐れのない密実・良好な地盤に達したものとした場合を除き120㎜以上で、凍結深土よりも深いこと(下図参照)。 ←告示第1347号第3項4

底盤の厚さ :120㎜以上とする。←告示第1347号第3項3 地耐力≧70kNで不同沈下の恐れがない場合は、無筋可。←告示第1347号第3項1

立上りの高さ:土台の下に連続して設け、地上部分で300㎜以上。 ←告示第1347号第3項3 (注 床の高さ:直下の地面からその床の上面まで45cm以上 ←施行令第22条)

立上りの厚さ:立上り部分の厚さ120㎜以上。 ←告示1347号第3項3

配 筋 告示第1347号第3項5の配筋の規定。

立上り部分:上端および下端(底盤)に径12㎜以上の異形鉄筋。縦筋は径9㎜以上の鉄筋を@300㎜以下に配筋。

底 盤:径9㎜以上の鉄筋を縦横@300㎜以下で配筋。

換 気 口:周辺を径9㎜以上の鉄筋で補強。 注 立上り部分および換気口の規定は、布基礎の場合と同じである。

参考:国土交通省住宅局建築指導課監修 改正建築基準法(2年目施行)の解説 より

参考:国土交通省住宅局建築指導課監修 改正建築基準法(2年目施行)の解説 より

(2)べた基礎の特徴と注意点

a)コンクリートを全面に打設することによって、その後の作業面が確保される。

b)荷重が広い面積に分散するので、地耐力の小さい地盤に適する。

ただし、全底面の図心に対して全荷重の合力作用点が大きく偏る場合には、計算上面積あたりの荷重が地耐力以下であっても、全体が(建物ごと)不同沈下・傾斜を起すことがあり得るので注意が必要。地耐力のある地盤でも、建物の範囲だけ盛土し、十分な叩き締め・地形(ぢぎょう)を行わず「べた基礎」を打設する例を見かけるが、盛土の流出・崩壊、全体の不同沈下・傾斜などを起す可能性が高い。

c)床下のコンクリート基礎面に結露しやすい。

コンクリート面は地温に近く、高湿時には空気中の湿気がコンクリート面に接して冷やされ、結露を生じることがある(夏の高湿時、早朝の道路舗装面が濡れるのと同様の現象)。防湿シートの敷き込みでは避けることは不可能(防湿シートは地面下部からの湿気の立上りを防ぐもの)。

建物完成後の床下の地面は、水分が供給されないかぎり、乾燥するのが普通である(竣工後も床下が湿潤ならば、地盤自体が湿潤:湿地帯であるか、床下の通気・換気が不良)。←『付録:神社の床下にはなぜアリジゴクが棲みつくか』参照。

土は常に空気を吸放出し、通常結露しない(空気中の湿気が地表面に結露することはない)。コンクリート表面の結露は、断熱材の敷き込みでも避けることは不可能。

(3)べた基礎の施工順序

建物下部全面根切り → 地盤状態の確認 → 割栗石・砕石地業 →(防湿シート敷き込み) → 捨てコンクリート打設 → 墨出し→底盤配筋 → 立上り縦筋配筋 → スラブコンクリート打設 →立上り横筋配筋 → 立上り型枠 → アンカーボルト・換気口・地中埋設配管およびスリーブ取付け→ コンクリート打設 → 養生 →(モルタル天端均し・補修)

べた基礎四周の立下り部分は、べた基礎下面の土砂の流出防止のため、 G Lよりも、できるだけ深くすることが望ましい。

「神社の床下にはなぜアリジゴクが棲みつくか」より (一社)茨城県建築士会 会報「けんちく茨城」掲載

「神社の床下にはなぜアリジゴクが棲みつくか」より (一社)茨城県建築士会 会報「けんちく茨城」掲載

3)礎石立て(石場立て):独立基礎

布基礎以前の古来日本の建築では、礎石立て(石場立て)が普通で、その方法は大きく3様ある。

「神社の床下にはなぜアリジゴクが棲みつくか」より

「神社の床下にはなぜアリジゴクが棲みつくか」より

石場建て:柱下面を玉石の形なりにひかりつけして据える。柱の長さが一本一本異なる。

土台敷き:土台の下面を玉石の形なりにひかりつけして据える。柱の長さを一定にできる。戦国時代の城郭建築から始まったと云われ、江戸時代後期には一般に広がる。

布石・土台敷き:町屋などでは、土台下に布石を敷く。この場合、土台下面の防腐のため、ネコ(飼木)をかませて土台から浮き上がらせる方法も採られた。

独立基礎の設計

礎石部 :既製品のコンクリート沓石(くついし)、石製品、コンクリート現場打ち

底盤部 :①基礎ごとに底盤(ベース)を設ける方法。②地盤の状態によって、不同沈下を防ぐため隣り合う基礎の底盤(ベース)を連続させる方法がある。

礎石部の成型:①既製品または特注品の礎石を用いる。②現場成型 立上り筋を配筋後、底盤上に、円形または角型の型枠(紙製を含む)、鋼管、陶管、ヒューム管などを据付け、コンクリートを打設。鋼管等利用の場合は、型枠ばらしが不要(40~41頁参照)。

底盤の厚さ :150㎜~200㎜(底盤の大きさによる)。地形(ぢぎょう)の厚さ等は地盤の状況による。

配 筋 :底盤部 端部にD13~D16を流し、D10@200㎜程度のもちあみ配筋。底盤が厚いときはダブルとする。

立上り部 縦筋D10~D13(本数は立上りの大きさによる)。帯筋は、D10@150~200㎜程度。

柱の取付け :荷重だけを受けると見なす場合と、引抜きを想定する場合とがある。

庇柱や下屋柱:通常は荷重だけを受けるものとし、基礎天端に穴を穿ち、柱下端にダボを造り出し落としこみ、礎石からのはずれを防ぐ。ダボの先端に割り楔くさびを仕込み落としこむと、先端が広がり引抜きにも耐える(地獄じごく納め)。 ダボ穴に水抜き穴を設けると、柱下部の腐食を防げる。(下図) 基礎の方に石やステンレス鋼管を埋めこみダボを造る方法を採ると、柱下部が腐りにくい。施工に精度を要する。

その他の場合 :一般に、柱の引抜きを考慮し、箱金物、沓石金物、羽子板ボルトなどの使用が勧められるが、据付けに精度を必要とする。地獄納めも有効。

柱を引き抜く力が生じにくければ(引抜きが生じても小さくなるように骨組を考えれば)、実際はダボだけでも十分(古建築はダボだけである)。

地獄納めで据付の柱と柱脚の刻み:礎石(ミカゲ石)のダボ孔の深さよりも多少短いダボを造りだし、先端を割り、楔を仕込んで柱を据えると、ダボの先端が開いて抜けなくなる。この例では、柱は5寸角、ダボは径1.5寸。

石製沓石

石製沓石  法隆寺食堂の礎石(水抜き溝がある)文化財建造物伝統技法集成より

法隆寺食堂の礎石(水抜き溝がある)文化財建造物伝統技法集成より

柱にダボをつくりだし沓石くついしに彫ったダボ穴に落としこむ。ダボ穴に水抜き溝を彫ると水がたまりにくい。沓石をコンクリート現場打ちとして、沓石にステンレス鋼管などを埋めてダボをつくり、柱側にほぞ穴を彫る方法もある。

根切りと地形(ぢぎょう):根切りは、基礎外側へ約100㎜増しで行う。掘削された根切り底:床付け面の状態を確認する(変化の有無など)。建物の荷重を基礎底盤から地面に十分に伝えるため、割栗石(わりぐりいし)または砕石を厚さ100~150㎜程度敷き詰め十分叩き締める。最近は、砕石(40㎜径)の使用が多い。

砕石面の上に、砕石の安定化と、墨出し・型枠設置・配筋の利便のために捨てコンクリートを打つ(厚40~50㎜程度)。 礎石立てでは、突き固めた割栗石上に、礎石をなじませるために目潰し砂利(めつぶしじゃり)を敷き詰める。

4)基礎杭を用いた基礎

法令では、地耐力 20kN/㎡(約2t/㎡)未満の地盤では、基礎杭の使用を規定。←告示第1347号第1項

地耐力に不安のある敷地では、地盤・地質調査を行い、調査結果に基づいて基礎・杭の設計を行う。

木杭、既製鉄筋コンクリート杭、場所打ち杭、鋼管杭があるが、木造建築では普通既製鉄筋コンクリート杭を使う。 杭は、その支持状態により、支持地盤まで打ち込み支持する支持杭と、杭と土との摩擦で支持する摩擦杭に大別される。支持地盤が深い場合には、摩擦杭が一般的。木造建築の場合は、べた基礎を杭で支持する方法が容易である。

なお、基礎自体は杭で支持され不同沈下を起さなくても、基礎下の地盤が沈下を起し、基礎下に空洞が生じることがある。⇒基礎下の十分な地形(地業)が必要。

5)土間コンクリート

玄関ポーチ・玄関・浴室等の床部に施工される。土間コンクリートは、通常、基礎打設後に施工する。一般的には、鉄筋で補強する。

地形(ぢぎょう):割栗石または砕石(40㎜径)、厚120㎜以上。無筋の場合は、十分に叩き締める。かつては無筋が多く、地業・布基礎埋め戻しが不十分で、長年のうちに沈下・亀裂を起すことが多かった。

スラブ厚さ:捨てコンクリート40㎜程度、スラブ厚120㎜以上

配 筋 :積載荷重により下面側に引張り力がかかるから、鉄筋はスラブ下端に入れる(サイコロ等でコンクリートかぶりを確保する)。

一般には、径9㎜筋あるいはD10縦横@200㎜程度のもちあみとする。溶接鉄筋やワイヤメッシュの使用も可能。鉄筋の間隔は、積載荷重により加減。鉄筋は、必ず基礎立上り部にのみ込ませる。

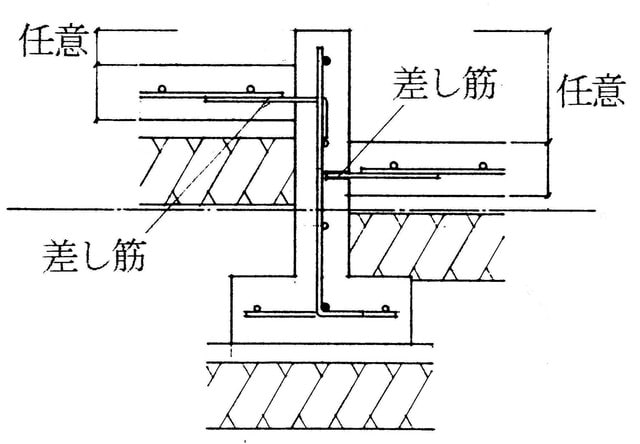

土間スラブは後打ちとするのが通常で、基礎立上りの打設時に型枠を貫通し差し筋をしておくのが従来の方法であるが、精度を要し型枠も破損するので、最近では立上り打設後に改めて墨出しを行い、立上り部にホールインアンカー等を打ち込むことが多い。

鉄筋工事の手間削減のため、ワイヤメッシュを置いただけの施工も見かけるが、亀裂は防止できても、全体の沈降は避けられない。ワイヤメッシュ使用の場合も、基礎立上り部と差し筋で一体化する必要がある。

注 土間コンクリート表面の結露防止のために、土間コンクリート下面への断熱材敷き込みが行われるが、断熱材は熱伝導率が小さい(熱が伝わるのに時間がかかる)材料にすぎず、一定時間が経てば表面は地温と同じになる。断熱材は「熱を断つ」ことはできない。正確には「保温材」である。

6)床下の換気

布基礎を四周に立ち上げることにより、建物の床下は空気がよどみ、湿気を帯び、床組の木部の腐食や虫害(シロアリ)発生の原因となる。そのために床下の通気・換気が必要になる。

a)換気口を設ける方法

施行例第22条2項は、外壁の床下部分に、5m以下ごとに300㎝²以上の換気口を設けることを規定。注 住宅金融支援機構「木造住宅工事共通仕様書」の規定は、4m以下に1箇所。

換気口は、単に法令の規定通りに設けるのではなく、敷地特有の風向き等を考慮し、床下の空気の流れを十分に勘案して位置、数を決める。入り隅部分には空気が滞留するので特に注意。

b)ネコ木(飼い木)を用いる方法

土台の下に木材あるいは石製(柱幅×300~360㎜、厚さ30㎜程度)のネコ木またはネコ石を敷き、土台を基礎から浮かせる方法。

この方法は、基礎上に溜まる雨水の影響を受けず、隙間からの通風により、床下の通気、土台を含む床下木部の乾燥を保つことができ、換気口は不要(硬質ゴム製の「基礎パッキン」も市販されている)。ネコ木は古くから行われてきた方法で、最近見直されている。(住宅金融支援機構でも認めている)。

ネコ木には、ケヤキ、クリ、カシなどの堅木が用いられ、柱の下部、土台の継手・仕口位置を主に、およそ1間(1,18㎜)間隔で設置する。(設置の具体例は次章に掲載) 注 ネコ木 猫木:母屋の転び止めその他に使われる短い木片の総称 日本建築辞彙じいより (中村達太郎著 明治39年発行 平成23年新訂日本建築辞彙発行)

c)独立基礎を用いる方法:古来の方法

柱を地面に据えた礎石に立て、床を浮かせ、床下をあける方法⇒足固め(あしがため)工法。(後述)

(「第Ⅲ章 2-7)アンカーボルト」に続きます。)