第Ⅲ章 基礎設計

1.敷地と法令

基礎は建物の自重を地面に伝えるものである。敷地の様態を知った上で設計を行う。

1)建設敷地の地盤の様態を知る (一部再掲)

基礎設計前に、敷地の傾斜、地質、造成の状況、地下水位などの状況の確認が必要。

(1)敷地を含む周辺一帯の過去の様態、変容の実態を知る

通常、農耕地や造成地では地表面が改変されている。また敷地だけではなく、敷地周辺一帯が改変されている場合が多い。敷地がどのような場所の一画であったのかを知っておく必要がある。

敷地の状況、周辺の状況、過去の変容を知る方法

a)地形図などの資料を調べる : 国土地理院発行の「地形図」「土地利用・土地条件図」「航空写真」などを参考とする。

例 過去と現在の地図の比較

明治20年代と昭和60年代の水戸・千波湖周辺 1/25,000 地図の比較で城南一帯は埋立地であることが分かる

〇旧水田地帯などの低地、あるいは河川敷・河床・湖沼などであった土地:盛土されている場合が多い。盛土が安定するまでには、最低でも10年以上を要すると言われる。盛土の時期・厚さ・土質の確認。特に地下水位に注意(周辺にある井戸などで知ることができる)。

〇旧畑作地帯、山林などの高地:敷地をふくむ周辺全体が傾斜地である場合は、部分的に盛土・切り土が行われていることがある。その時期と土質・原型地盤面および傾斜を確認。

〇水はけの状態:降雨後水が溜り、長時間湿潤な土地は、比較的浅いところに雨水が浸透しにくい粘土層などがある。

b)敷地周辺の現況踏査 → 調査を敷地内だけで終らせてはならない。

c)地誌・郷土誌を調べる:文献で敷地周辺の変容を知ることができる場合もある。

d)敷地周辺の気象を知る

◇日 照:実際に現地で、磁石を使って方位確認を行う。周辺の建物や樹林の影響なども確かめる必要がある。最低限、冬至における太陽の位置と日当たりの状態を確認する。

◇風向き:建設地周辺の土地の様態に左右される。市街地で高層ビルに近接の場合は、ビル風に注意。周辺の既存集落の屋敷構え・屋敷林から風向きを読み取る。たとえば茨城県では、冬から翌春までの季節風(北西風)、春から夏にかけてのやませ(北東風)、夏から秋にかけての南東風に対する注意が必要(この時期には台風も含め雨を伴う)。⇒防風林の位置

(2)敷地内の地盤の様態を把握する

改変前の敷地の状況を含め把握し、必要があれば試掘を行う。良好な地盤が一定の地層で連続している場合もあるが、突然地層が切断されたり、乱されている(過去の掘削跡など)こともあるので、敷地全体について観察しなければならない。予想外の地層の変化があった場合は、部分的に基礎の根入れ深さを調整するなどの変更を行う必要がある。

2)基礎に対する法令

(1)地盤の「長期に生ずる力に対する許容応力度(地耐力)」←建築基準法施行令第93条の規定

(2)地盤と基礎の構造←告示第1347号「建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件」(2000年5月)

3)基礎の設計と施工:地形(ぢぎょう)(地業)の重視

基礎設計は、敷地の傾斜、地質、盛土の有無、地下水位等の状況を十分に確認した上で、法令の規定に従うだけではなく、平坦地・斜面など敷地の様態、地盤・地質、基礎上に載る荷重などに応じて、適切な基礎形式を採用する(法令に適合させることが「設計」ではない)。

地形(ぢぎょう):基礎の載る地盤を十二分に突き(搗き)固め整える工事:が基礎の施工上最重要である。

しかし、竣工後隠れてしまうためか、杜撰(ずさん)な施工が最近多い。また、作業の機械化にともない、入り組んだ場所など、隅部の施工が十分でない場合も多い。 ←参考:明治期の地形 後半に記載

4)設計GLの設定

建物の立つ位置の竣工地盤面として考えると分かりやすい。敷地四周の将来の状態を予想しておく必要がある(盛土される可能性の有無など)。実際には、現地の調査、打合せにより設定する。例 「やり方水平材天端より~㎝下がり」「前面道路縁石天端より~㎝上がり」など

2.基礎の種類と詳細

平坦地・斜面など地形の様態や地盤・地質の状態によって、また基礎上部の部屋の用途に応じ、布基礎・べた基礎・独立基礎等を使いわける必要がある。

通常、一般的な部分には布基礎、玄関回り・縁などには独立基礎を用いることが多い。また、浴室まわりは、基礎を高くすることも行われている。

敷地の状況と関係なく一律に布基礎をまわしておけばよいとする傾向があるが、現在推奨される布基礎はごく近年の方法で、傾斜地で布基礎を用いると、立上りの部分が横からの土圧を受け、また斜面上部からの水の流れに対してダムとなるので、擁壁として考える必要がでてくる。したがって、傾斜地では、独立基礎の検討も行う。法規の規定は平坦地を想定。一律に布基礎で設計することは危険。

1)布 基 礎

布基礎は、底盤(ベース)を連続させ、軟弱な地盤での基礎の不同沈下防止を意図した方法。法令では、地盤の長期許容応力度30kN/㎡(約3t/㎡)以上の場合に可。

(1)布基礎についての法令の規定 (国土交通省告示第1347号2000年)

国土交通省住宅局建築指導課監修 改正建築基準法(2年目施行)の解説 より 新日本法規

荷重は、立上り部を経て底盤(ベース)に伝わる。

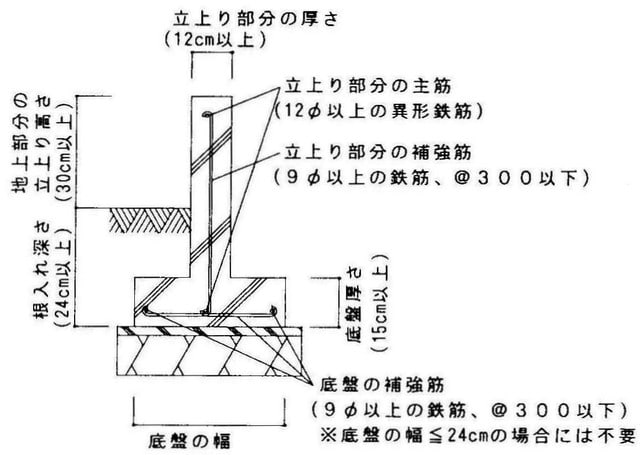

基礎の高さ:立上りの高さ 地上部分で300㎜以上 ←告示第1347号(2000年)第3項3 注 床の高さ 直下の地面からその床の上面まで45㎝以上←施行令第22条

厚さ:立上り部分の厚さ 120㎜以上 ←告示第1347号(2000年)第3項3 立上がりの厚さが、土台よりも広いと、換気口使用の場合、土台下端にたまった雨水が逃げにくく土台腐食の原因となる。

底部の深さ:根入の深さ 240㎜以上 ←告示第1347号(2000年)第4項1 地盤・地質によるが、一般に地表部は荒らされていると考えた方がよく、基礎底盤底=設計GL-300㎜以上はほしい。

底盤の厚さ:150㎜以上(鉄筋のかぶり 60㎜以上)← 同 上

底盤の幅 :告示第1347号第4項2は、地耐力に応じて次のように規定(木造のみを記載)。

底盤の幅を決める計算法

配 筋 告示第1347号第3項5、および第4項の配筋の規定。

立上り部分:上端および下端(底盤)に径12㎜以上の異形鉄筋を流す。縦筋は、径9㎜以上の鉄筋を@300㎜以下で配筋。

底 盤:幅240㎜以上のとき 両端に径9㎜以上を流し、直交して径9㎜以上を@300㎜以下で配筋。

換 気 口:周辺を径9㎜以上で補強する。

近年は異形鉄筋を全面に使い、端部(上端、下端)にはD-13~D-16、中間部はD-10縦横@150~200㎜のシングル配筋とすることが多い。最低基準の配筋で底盤部と立上り部をプレファブ化した組立鉄筋が商品化されている。注 鉄筋の規格寸法(直径㎜)丸棒 6、9、13、16、19、22、25、28、32、・・・ 異形 D10、D13、D16、D19、D22、D25、D29、D32

(2)布基礎の配置

通常は主たる柱通り位置、間仕切位置に布基礎を設ける。土台伏図とともに考えることが必要。

布基礎は、床下の木材の腐朽や蟻害等を確認できるように、立上りの一部に人が移動できる点検通路(幅500~600㎜)を設ける。

根切りと地形(ぢぎょう)

根切りは、基礎外側へ約100㎜増しで行う。掘削された根切り底:床付け面の状態を確認する(変化の有無など)。建物の荷重を基礎底盤から地面に十分に伝えるため、割栗石(わりぐりいし)または砕石を厚さ100~150㎜程度敷き詰め十分叩き締める。最近は、砕石(40㎜径)の使用が多い。

砕石面の上に、砕石の安定化と、墨出し・型枠設置・配筋の利便のために捨てコンクリートを打つ(厚40~50㎜程度)。礎石立てでは、搗(つ)き固めた割栗石上に、礎石をなじませるために目潰し砂利(めつぶしじゃり)を敷き詰める。

成形・型枠

合板型枠と鋼製型枠がある。基礎の寸法決定にあたり、型枠規格材の寸法を勘案し、型枠の無駄を少なく計画することが必要。

型枠用合板規格:切断使用・差し筋可能。再使用は、型枠の状態による。:12㎜×900㎜×1800㎜(or 910×1820)12㎜×600㎜×1800㎜

鋼製型枠規格:切断使用・差し筋ともに不可。再使用可能。規格は以下の組合せ。幅:100㎜、150㎜、200㎜、300㎜ 長さ:600㎜、900㎜、1200㎜、1500㎜、1800㎜

コンクリート設計基準強度:呼び強度24N/㎜²(旧呼称の240kg/㎝²にほぼ相当)スランプ18㎝以下。 木造住宅工事仕様書2019年版 による

鉄筋のかぶり厚さ:布基礎の立上り部分にあっては、4㎝以上、基礎(立上り部分を除く)は捨てコンクリートの部分を除いて6㎝以上とする。←施行令第79条

(3)布基礎の施工順序

根切り → 地盤状態の確認 → 割栗石・砕石地業 → 捨てコンクリート打設 → 墨出し → 底盤配筋→底盤型枠 → コンクリート打設 → 立上り配筋 → 型枠→アンカーボルト・換気口・地中埋設配管およびスリーブ取付け → コンクリート打設 → 養生 →(モルタル天端均し・補修)

簡易な仕事 : 根切り → 砕石地業 → 底盤配筋 →(泥型枠)底盤コンクリート打設 → 立上り配筋 → 型枠 →アンカーボルト・換気口取り付け → コンクリート打設 → 養生 → モルタル天端均し・補修 →配管用コア抜き

捨てコンクリートの省略は、施工精度を落とし鉄筋被覆(かぶり)にも支障を来たす。 泥型枠は、コンクリート中の水分が地面に吸い込まれてしまう。 配管用コア抜きは、鉄筋を切断することが多く、鉄筋が錆で劣化する。

注 近年は、ベース鉄筋と立上り鉄筋が一定長さで組まれ市販されている。現在は下図左のように底盤と立上りを二度に分けて打設するのが普通。立上り部分の天端は、通常は均(なら)しモルタルで平滑にするが、剥離することが多い。最近では一発仕上げ:直均しが可能である(剥離する事態を避けられる)。下図右は、荷重がスムーズに底盤に伝わるように、底盤天端に台形上の肩部分を設け、立上り部と同時にコンクリートを打設した。型枠施工に手間がかかるため、現在は行なわれることが少ない。

現在一般的な基礎形状

現在一般的な基礎形状 底盤に肩を設ける基礎形状

底盤に肩を設ける基礎形状

二度打ちの場合は、底盤と立上りの打ち継ぎ部のコンクリートの一体化に十分な注意が必要(鉄筋を入れる場合、多くは底盤と立上り部の一体化を鉄筋に頼っている例が多い)。無筋の場合は、コンクリートの一体化に特に十分な注意が必要で、可能なかぎり同時打ちとする。

(「第Ⅲ章 2-2) べた基礎」に続きます。)