第Ⅲ章 基礎設計2-7)アンカーボルト(anchor bolt:「繋ぎとめるボルト」の意⇒注2)

アンカーボルトは、風や地震による建物の基礎からの外れや、浮上りの防止のために設けられる。

柱の引き抜きや土台の浮上りを起す力は

ア 耐力壁に頼る工法の場合 筋かい耐力壁を使用:必ず起きる。 面材耐力壁を使用:面材相互をつなぐ横架材の組み方が簡易な場合に起きる。(「筋かいと面材耐力壁の違い」については、2階床組の章で解説)

イ 軸組の立体化・一体化を重視する工法の場合

架構全体が転倒する場合には起こり得るが、その発生する確率はきわめて低い。軸組の立体化・一体化を重視する工法の場合、アンカーボルトは、建物の基礎上からのずれ落ち・外れを防ぐ役割をもつ、と考えた方がよい。 注 法令以前の工法では、軸組は、基礎に緊結されないため、地面の動きに追随しない(免震効果)。

材 料 M12:長さ 400㎜、450㎜、500㎜ M16:長さ 600㎜、700㎜、800㎜、900㎜、1000㎜

換気口を用いる場合:柱芯から200㎜(6~7寸)前後の位置。土台が直交する部分で、土台の仕口の上木(うっわき)側。継手部では継手の上木側。換気口上・大引位置を避ける。

ネコ木を用いる場合:柱の立つ位置。土台が直交する部分で、土台の仕口の上木側。継手部では、継手の上木側。大引位置を避ける。(「ネコ木とアンカーボルトの位置」については、1階床組の章で解説)

注1 住宅金融支援機構「木造住宅工事共通仕様書」2019年版のアンカーボルトについての規定:埋設位置 耐力壁部分の両端の柱下部に近接して設ける。埋設深さ 250㎜以上とする。間隔 2階建以下の場合は@2.7m以内、3階建の場合は@2.0m以内。

注2 ホールダウン(hold down)金物:二材をhold downする(引き寄せる、押さえ込む・・)金物のこと。「引き寄せ金物」。例:土台を挟んで、柱を基礎に引き寄せる金物(山型金物等とアンカーボルトを兼ねる)。横架材の上下の柱、あるいは柱の左右の横架材を引き寄せる金物

◇ アンカーボルトは基礎工事職が行う場合もあるが、木工事との取り合いの確認が必要なので大工職との打ち合わせが必要となる。⇒図面上に指示することが望ましい。

8)基礎基礎伏図の記入事項、留意点

◇ 基礎工事職種はセンチ単位、木工事では尺(1尺=303m)単位の場合が多いので、当該現場での基本となる単位寸法を確認する必要がある。

伏図の縮尺は1/50以上。1/40程度が諸事項を記入しやすく、図面として読み取りやすい。

記入事項 1.設計GLの明示 2.設計GLからの基礎天端高さ 3.基礎立上り部分の幅、基礎底盤の幅・深さ 4.束石位置(通り芯からの寸法を指示)・高さ 5.換気口など開口位置(通り芯からの寸法を指示) 6.配管スリーブの位置( 〃 ) 7.アンカーボルト位置( 〃 )

留意事項 1.土台伏図との照合(継手・仕口位置、アンカーボルト位置の確認)を十分に行う。 2.縮尺1/20程度の標準断面図、配筋図を併記する。3.床高に段差がある部分は、縮尺1/20程度の詳細図を併記する。 2、3については、基礎伏図中に記載できると分かりやすい。

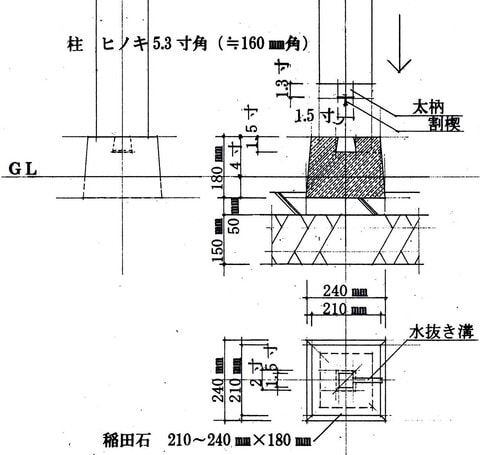

参考 礎石立て

参考 布基礎天端に通気口を設ける

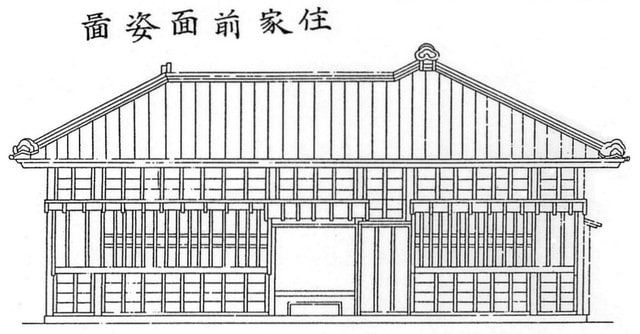

3.架構を考える 例1:内外大壁造り

仕様 屋根:金属板 外壁:サイディング(構造合板下地)内壁:構造用合板又は石膏ボード下地 塗り壁又はクロス張り 建具:外部 アルミ規格サッシ

矩計図

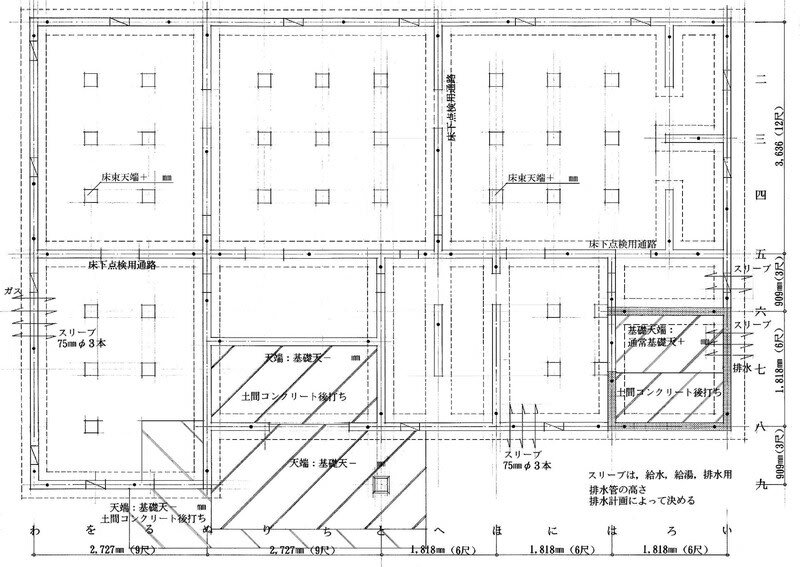

基礎伏図 1/60 内外大壁造り (土台・床組~小屋組伏図は、各章にて順次掲載)

〇換気口を使用する。 〇浴室は腰壁をコンクリート下地とし、土台の高さを上げる。

〇 布基礎は、主たる軸組(柱通り)位置と間仕切り位置に設ける。(階段・床の間などの箇所では、土台伏図を勘案し、小さな閉鎖部分ができないように計画する。)

〇ベースを連続させ、立上り部の一部に、床下点検(500~600㎜)のための通路を設けている。

〇換気口:150×300~450㎜@3000㎜程度

〇アンカーボルト:径16m(M16)または13m(M12) 位置:土台が直行する部分で、柱芯から200m前後。土台の各材を基礎と結ぶために、柱の下部付近だけではなく、土台の仕口・継手の上木側。

〇大引の計画に応じて、束石を記入する。束石の天端高さも記入(床下地面+100mm程度がよい)。

〇土間コンクリート部分を表示する(天端高さ,配筋要領も記入する⇒詳細図が必要)。

〇その他、特別な部分(浴室まわりの立上がりなど)を特記する⇒詳細図が必要。

参考 設計例1:[独立基礎+束柱]基礎伏図・詳細図・竣工写真(2002年設計) PDFに掲載

付録「基礎の重さ」 blog「建築をめぐる話・・・・つくることの原点を考える」2009年11月13日より一部掲載。

・・・・ 建物の重さは、通常は、建築基準法施行例:固定荷重84条(屋根・天井・床組・壁)の数値、積載荷重85条の規定する「荷重」の数値を基に計算することになっています。

その荷重で16坪総2階の建物を計算してみます。

・・・・建物上物約9.0t、積載荷重9.5tとなり、この荷重によって、基礎の計算をすることになるわけですが、これを支えるための基礎の重さは、上の計算式に含まれているのでしょうか?

そうでないとすると、この数字に基礎の重さ、おそらく20t近くを足した重さに堪える基礎、という事になります。 そうだとすると、大変なことになりますから、おそらく、あの数字で基礎を設計して大丈夫だという「経験値」なのでしょう。

・・・・それにしても、約6t程度のものを支えるための基礎が、その約3倍、18t必要になる、どう考えても異常です。

軟弱地盤で盛んなベタ基礎にしたら、もっと大変なことになるわけです(ざっと略算すると、ベタ分が約6tほど追加されて、都合約24t。上物の4倍)。

そうだとすると、木造建築の場合、ベタ基礎は、ベタ基礎を支えるためにあるようなもの。軟弱地盤を考慮していることになるのかどうか、わけのわからないことになります。

・・・・

「布基礎」、最近はやりの「ベタ基礎」と、木造の基礎はこの二通りしかないようになっていますが・・・・そんなことはありませんね。状況に応じた考えができなくなっています。

もしも、昔ながらに地形(地業)を確実丁寧に行い石場建て:礎石建てにしたならば、結局のところ、地面に載る総重量もほとんど上物だけになるでしょう。しかし、それでは確認申請が通らない・・・!

「布基礎」は、悪い地盤での建物の不動沈下を防ぐための発案だったわけですが、逆に、「布基礎」の重さのために、基礎ごと傾くこともあり得るのです。ベタ基礎では、実際にそういう事例があるようです。

こうしてみると、あらためてわが国の木造建築が、石場建て:独立基礎でつくってきたのは、きわめて理に適(かな)った方法だったのです。

礎石の下の地形(地業)が確実に行われていれば、不同沈下は、先ず起きないのです。

実際、奈良・今井町の「高木家」は、きわめて地盤が悪いにもかかわらず不同沈下らしいものは見当たらなかったといいますし、明治につくられた宮城県登米(とよま)の木造二階建ての「登米尋常高等小学校」も、地下水位のきわめて高い河川敷のような土地に建っていますが、この場合も切石の独立基礎:石場建てであるにもかかわらず、不同沈下はきわめて僅少だったといいます。

建設後の現在、「高木家」は155年、「登米尋常高等小学校」は120年経っています。 (次章以降に掲載します。)

やはり、基礎とは何か、根本から考え直す必要があるのです。

参考【近世・近代の基礎工法と床組】

【地形(ぢぎょう)・根切(ねきり)・遣形(やりがた)】 日本家屋構造(明治37年発行)より (原文は平仮名をふった明治期の文章ですが、各単語をそのままに現代文に置き換えます。)

上図:・・・地形(ぢぎょう)とは建物の柱壁等の基底をなし、上方(かみ)より来る荷重(おもみ)を広く平均に地上に伝えるもので、そのために地面を掘ることを根切(ねきり)と云い、側通り・間仕切り下等を細長く掘ることを布堀(ぬのぼり)と云い、また柱・床束下のように部分を掘り下げるものを壺掘(つぼぼり)といいます。従来の建物では、西洋家屋の石造り煉瓦造りと異なって、上部からくる荷重(おもみ)は少なく、地山が硬い所では、上記の図に示す方法で可能ですが、腰回りを煉瓦積にしたり、あるいは土蔵のような建物では、永く地耐力と平衡は保てないので、算盤(そろばん)又は蝋燭(ろうそく)地形を用います。・・・

上図:図中「い」は普通の遣形(やりかた)を示しています。杭に水縄(みずなわ)を張り根定木板(ねじょうぎいた)を用いて水縄より下の高さを計る仕方で、此(この)縄と柱の板腰との距離を調べ、その違いを根定木板に写し、再び柱の板腰に合わせその長さを定めます。

「ろ」 念入りの遣形(やりかた)を示すもので、図のように根切(ねぎり)をして敷盤(しきばん)を入れ掘り建てます。

「は」 蝋燭(ろうそく)地形(ぢぎょう)は、松杭(まつぐい)を打って、杭の頭に玉石を据え、さらにその上に蝋燭石を立てます。

「に」 算盤(そろばん)地形で、 「ほ」はその側面図、

「へ」 玉石(たまいし)地形で、 「と」はその平面図です。

「ち」 桟積石(さんづみいし)地形、 「り」は継ぎ玉石(つぎたまいし)地形、 「ぬ」は割栗(わりぐり)地形です。

蝋燭(ろうそく)地形(ぢぎょう)及び算盤(そろばん)地形は、共に杭打(くいうち)を要する地形(ぢぎょう)で、地面の表層が建物の重量(おもみ)に耐えられない時、深い硬質の地盤まで杭を通して建物の重量(おもみ)を傳(つた)える仕方です。その杭には松の生(なま)丸太を用います。

又算盤木(そろばんき)の大きさは径七寸位(ぐらい)の松生(いき)丸太を両面(りょうつら)杣(そま)削りして長さ二尺五寸位に切り、杭頭(くいがしら)に取付け、鎹(かすがい)で掛堅(かけかた)めます。 捨木(すてぎ)(捨土台)は同木(どうぼく)尺角二ツ割り(1尺角二つ割り)位の物を用い、継手は相欠(あいか)きとして置渡(おきわた)し、手違鎹(てちがいかすがい)及び鎹(かすがい)で掛堅(かけかた)めます。 この二者は何(いず)れも水場に用いる地形(ぢぎょう)です。

次に、壺堀(つぼほり)地形とは、柱及び床束下等の部分のみを掘って、割栗石(わりぐりいし)を入れ突き固めるもので最も簡便なものです。

桟積石(さんづみいし)(房州石)地形及び玉石(たまいし)地形は共に、硬質の土地で地山が深い場合に行います。この二つは地質の良い地盤に盛土をした場合に行います。

割栗(わりぐり)地形は地質の良い土地で根切をした上に直ちに割栗石を入れ突き堅(かた)めた最も簡便な地形です。・・・

【足堅(あしがた)め及び床束・通し貫の継手】

左図より:平屋建住家矩計・足堅め(足固め)及び床束・貫の継手(柱内)

足堅めの上端(うわば)を床板と同一する時は、其の上端の両側面に板杓(いたしゃく)りをして、その継手は鯱継(しゃちつぎ)とします。図は足堅めの四方差(しほうざし)の仕口で、之等(これら)の仕口は鎌継(かまつぎ)のように男木(おぎ)を上部より下げて継ぐことができない場合に用いる仕口です・・・・

参考 『神社の床下には、なぜアリジゴクがすみつくのか・・木造建築の、基礎と床下について考える・・』 (一社)茨城県建築士会 会報「けんちく茨城№55」 日本の建物づくりを振り返る(その10)より:PDFに掲載