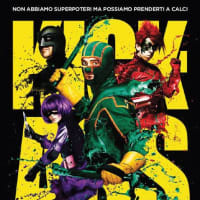

ルーベン・フライシャー初監督作品。『ショーン・オブ・ザ・デッド』の影響を受けたとは公言しているようです。

キャスト:ジェシー・アイゼンバーグ、ウディ・ハレルソン、エマ・ストーン、アビゲイル・ブレスリン

ストーリー:多くの人間がゾンビと化してしまったアメリカ。引きこもりの仮称コロンバス(J・アイゼンバーグ)は生き残るために独自に編み出した32のサバイバルルールを順守し、世界を生き抜いていた。ある日たまたま道で通りすがった仮称タラハシー(W・ハレルソン)と行動を共にするが、廃墟となったスーパーマーケットで二人の少女と出会う。

『ショーン・オブ・ザ・デッド』、『ゾンビ~ノ』と除々にジャンルを確立しつつあるゾンビコメディ。その中でも本作『ゾンビランド』単なるコメディに留まらず、社会風刺を盛り込んだ青春ロードムービーとして上手くまとまっています。後世にその名を残す傑作と断言していいと思います。

【正統派ゾンビ映画の血統】

必要になるので、まず『ゾンビ』という映画について言及します。今は広く知られるようになった人肉を食う死体のモチーフである「ゾンビ」はジョージ・A・ロメロという人物によって1978年に撮られた映画『ゾンビ』で初めてこの世に姿を現わしました。ロメロは職人気質の映画監督であり、彼が撮った映画には必ず社会風刺が込められているのが特徴でした。『ゾンビ』に込められたのは「大量消費社会」に対する皮肉。ゾンビとは消費欲が脳の奥まで浸透してしまった人間のメタファーでした。

その後、ゾンビモチーフはロメロの手を離れ、多くの映画監督によってゾンビ映画は作られました。しかし、そこに描かれた多くはあくまでも娯楽モンスターパニックとしてのゾンビであり、ロメロが当初描いた「消費社会の象徴」としての側面は受け継がれていませんでした。

『ゾンビランド』では消費社会の象徴としてゾンビが描かれます。モノローグでコロンバスは語ります「まずゾンビになったのはデブだった」。更に印象的に描写されるゾンビは決まって肥満体(具体的にはスーパーマーケットのゾンビやゾンビピエロ)。

肥満は過剰摂取の結果引き起こされるものであり、過剰な消費の姿ととれます。ソンビがそもそも消費社会のアイロニーであったことと、この肥満がゾンビの先がけとして描かれた点は端的に『ソンビランド』のゾンビが消費社会の象徴であることを連想させます。オリジナルの思想を受け継いだ『ゾンビランド』は数多あるゾンビ映画の中でも超正当派の流れを組んでいます。

【変更されるルール】

この映画は基本的には主人公の成長を描いた青春ロードムービーです。それはコロンバスの行動によって描かれます。コロンバスは引きこもりの童貞。32のルールを順守し、自らの命を保っています。同時に彼は32のルールに縛られているともいえます。

そんなコロンバスですが、タラハシーとの出会いによって新たなルール「些細なことを楽しむ」ということをルールに加え、危険な状況下で「ヒーロー的行為に走らない」というルールを、ヒロインが危険な状況下で破ることに成功します。彼は人との繋がりによって成長し、過去の「ピエロが苦手」というトラウマを克服し、また自らも人との繋がりを欲するようになります。

【古き良きトゥインキーを求めて】

冒頭で映し出される星条旗。カメラが引くと横転した車に付いていたものと分かる。逆さまに持たれていたカメラが通常の視点に戻される。当然星条旗は逆さまになり、黒煙にはためく。現れるゾンビ。アメリカは消費社会が浸透しきった結果終わってしまったことが表わされます。

大多数の人間がゾンビとなってしまった今、生き残っている人間はどのようなタイプの人間なのか。それは孤立した人々。コロンバスは引きこもり。タラハシーは一匹狼のテキサス野郎。途中で出会う女の子ペアは他人を信用しないという信条です。この映画のメインキャラクターは全員人と関わることを拒絶していた人種。彼らは最初こそ互いを警戒しながらも、旅の途中で交流を持ち関係を築いていきます。この映画は消費(資本主義)の果てに崩壊してしまった家族という絆を、ダメ人間たちが取り戻していくという話なのです。

家族の絆を象徴するのはアメリカのポピュラースナックであるトゥインキー。タラハシーは物語の序盤から異常なまでにトゥインキーを手に入れることに執着しています。物語中盤に分かるのですが、タラハシーには昔に子どもがあり、ゾンビ化した我が子を手にかけています。彼はトゥインキーを欲しがる理由について「昔に戻れそうな気がするんだ」と語ります。昔というのは当然、子どもがいた時代。家族があった時代です。彼にとってトゥインキーは古き良き時代の象徴なのです。

【インディアン迫害への反省】

中盤に重要なシーンがあります。主人公一行が立ち寄ったインディアンの土産物屋の物品を破壊しまくるシーンです。ここは一種カタルシスを得られるように描かれていますが、いくつかの意味を帯びる構造になっています。

まず一つ目に、インディアン文化の破壊への自覚が読み取れます。冒頭で示された星条旗から分かるように、この映画はアメリカを描いたものです。その映画の中で白人の俳優たちがインディアン雑貨を破壊するということは嫌でもアメリカ人によるインディアン弾圧を彷彿とさせます。

さらに二つ目ですが、この映画の逃亡劇がインディアン迫害の隠喩であることが読み取れます。このシーンにおいてアビゲイル・ブレスリン演じる少女、仮称リトルロックは雑貨を身に纏いインディアンごっこに興じます。本作の主要キャラは実名で呼び合わず、互いを地名で呼び合っています。リトルロックという土地はアーカンソー州にある地名で、アーカンソーの語源はインディアンのアーカンサス族から取られています。リトルロックはインディアンと非常に強い関わりを持つ土地なのです。そのリトルロックの名を冠する少女が映画の中でインディアンの格好をするということは、この一団がインディアンであることを示唆します。

この逃亡劇は19世紀初頭に実際にあったインディアンの恐怖をも表現しているのです(しかもインディアンは同化政策にあった。ゾンビに噛まれると感染してゾンビに「同化」してしまう)。

そしてこのインディアンの隠喩は最後に素晴らしい結びを迎えます。前述の通りタラハシーは家族の象徴トゥインキーを欲しています。タラハシーの地もインディアンにとって重要な土地で、白人とインディアン間で起こったセミノール戦争の戦地です。タラハシーは最後にトゥインキーを手にしますが、これをトスしたのがリトルロック。弾圧されて散ってしまった種族の結束を印象付けます。

【最後に】

色々と書きましたが『ゾンビランド』は楽しいコメディ映画です。

ブラックジョーク、各所に散らされた映画オマージュ、可愛いヒロイン、遊園地ロケーションを駆使したアクション、サプライズゲスト。娯楽的な要素がふんだんにあります。それと同時に強いメッセージが混在しているのです。何も考えなくても皆が楽しめる。考えたい奴は考えると発見がある。本当に楽しい映画だと思いますし、映画の理想形とはこういう形を言うのだと思います。

この作品のヒットを受けて続編の製作が決定していると聞きます。このクオリティをもう一度魅せてもらえるなら大歓迎です。

オススメ度:

記事の内容がよかったら下のリンクをポチったって下さい。

キャスト:ジェシー・アイゼンバーグ、ウディ・ハレルソン、エマ・ストーン、アビゲイル・ブレスリン

ストーリー:多くの人間がゾンビと化してしまったアメリカ。引きこもりの仮称コロンバス(J・アイゼンバーグ)は生き残るために独自に編み出した32のサバイバルルールを順守し、世界を生き抜いていた。ある日たまたま道で通りすがった仮称タラハシー(W・ハレルソン)と行動を共にするが、廃墟となったスーパーマーケットで二人の少女と出会う。

『ショーン・オブ・ザ・デッド』、『ゾンビ~ノ』と除々にジャンルを確立しつつあるゾンビコメディ。その中でも本作『ゾンビランド』単なるコメディに留まらず、社会風刺を盛り込んだ青春ロードムービーとして上手くまとまっています。後世にその名を残す傑作と断言していいと思います。

【正統派ゾンビ映画の血統】

必要になるので、まず『ゾンビ』という映画について言及します。今は広く知られるようになった人肉を食う死体のモチーフである「ゾンビ」はジョージ・A・ロメロという人物によって1978年に撮られた映画『ゾンビ』で初めてこの世に姿を現わしました。ロメロは職人気質の映画監督であり、彼が撮った映画には必ず社会風刺が込められているのが特徴でした。『ゾンビ』に込められたのは「大量消費社会」に対する皮肉。ゾンビとは消費欲が脳の奥まで浸透してしまった人間のメタファーでした。

その後、ゾンビモチーフはロメロの手を離れ、多くの映画監督によってゾンビ映画は作られました。しかし、そこに描かれた多くはあくまでも娯楽モンスターパニックとしてのゾンビであり、ロメロが当初描いた「消費社会の象徴」としての側面は受け継がれていませんでした。

『ゾンビランド』では消費社会の象徴としてゾンビが描かれます。モノローグでコロンバスは語ります「まずゾンビになったのはデブだった」。更に印象的に描写されるゾンビは決まって肥満体(具体的にはスーパーマーケットのゾンビやゾンビピエロ)。

肥満は過剰摂取の結果引き起こされるものであり、過剰な消費の姿ととれます。ソンビがそもそも消費社会のアイロニーであったことと、この肥満がゾンビの先がけとして描かれた点は端的に『ソンビランド』のゾンビが消費社会の象徴であることを連想させます。オリジナルの思想を受け継いだ『ゾンビランド』は数多あるゾンビ映画の中でも超正当派の流れを組んでいます。

【変更されるルール】

この映画は基本的には主人公の成長を描いた青春ロードムービーです。それはコロンバスの行動によって描かれます。コロンバスは引きこもりの童貞。32のルールを順守し、自らの命を保っています。同時に彼は32のルールに縛られているともいえます。

そんなコロンバスですが、タラハシーとの出会いによって新たなルール「些細なことを楽しむ」ということをルールに加え、危険な状況下で「ヒーロー的行為に走らない」というルールを、ヒロインが危険な状況下で破ることに成功します。彼は人との繋がりによって成長し、過去の「ピエロが苦手」というトラウマを克服し、また自らも人との繋がりを欲するようになります。

【古き良きトゥインキーを求めて】

冒頭で映し出される星条旗。カメラが引くと横転した車に付いていたものと分かる。逆さまに持たれていたカメラが通常の視点に戻される。当然星条旗は逆さまになり、黒煙にはためく。現れるゾンビ。アメリカは消費社会が浸透しきった結果終わってしまったことが表わされます。

大多数の人間がゾンビとなってしまった今、生き残っている人間はどのようなタイプの人間なのか。それは孤立した人々。コロンバスは引きこもり。タラハシーは一匹狼のテキサス野郎。途中で出会う女の子ペアは他人を信用しないという信条です。この映画のメインキャラクターは全員人と関わることを拒絶していた人種。彼らは最初こそ互いを警戒しながらも、旅の途中で交流を持ち関係を築いていきます。この映画は消費(資本主義)の果てに崩壊してしまった家族という絆を、ダメ人間たちが取り戻していくという話なのです。

家族の絆を象徴するのはアメリカのポピュラースナックであるトゥインキー。タラハシーは物語の序盤から異常なまでにトゥインキーを手に入れることに執着しています。物語中盤に分かるのですが、タラハシーには昔に子どもがあり、ゾンビ化した我が子を手にかけています。彼はトゥインキーを欲しがる理由について「昔に戻れそうな気がするんだ」と語ります。昔というのは当然、子どもがいた時代。家族があった時代です。彼にとってトゥインキーは古き良き時代の象徴なのです。

【インディアン迫害への反省】

中盤に重要なシーンがあります。主人公一行が立ち寄ったインディアンの土産物屋の物品を破壊しまくるシーンです。ここは一種カタルシスを得られるように描かれていますが、いくつかの意味を帯びる構造になっています。

まず一つ目に、インディアン文化の破壊への自覚が読み取れます。冒頭で示された星条旗から分かるように、この映画はアメリカを描いたものです。その映画の中で白人の俳優たちがインディアン雑貨を破壊するということは嫌でもアメリカ人によるインディアン弾圧を彷彿とさせます。

さらに二つ目ですが、この映画の逃亡劇がインディアン迫害の隠喩であることが読み取れます。このシーンにおいてアビゲイル・ブレスリン演じる少女、仮称リトルロックは雑貨を身に纏いインディアンごっこに興じます。本作の主要キャラは実名で呼び合わず、互いを地名で呼び合っています。リトルロックという土地はアーカンソー州にある地名で、アーカンソーの語源はインディアンのアーカンサス族から取られています。リトルロックはインディアンと非常に強い関わりを持つ土地なのです。そのリトルロックの名を冠する少女が映画の中でインディアンの格好をするということは、この一団がインディアンであることを示唆します。

この逃亡劇は19世紀初頭に実際にあったインディアンの恐怖をも表現しているのです(しかもインディアンは同化政策にあった。ゾンビに噛まれると感染してゾンビに「同化」してしまう)。

そしてこのインディアンの隠喩は最後に素晴らしい結びを迎えます。前述の通りタラハシーは家族の象徴トゥインキーを欲しています。タラハシーの地もインディアンにとって重要な土地で、白人とインディアン間で起こったセミノール戦争の戦地です。タラハシーは最後にトゥインキーを手にしますが、これをトスしたのがリトルロック。弾圧されて散ってしまった種族の結束を印象付けます。

【最後に】

色々と書きましたが『ゾンビランド』は楽しいコメディ映画です。

ブラックジョーク、各所に散らされた映画オマージュ、可愛いヒロイン、遊園地ロケーションを駆使したアクション、サプライズゲスト。娯楽的な要素がふんだんにあります。それと同時に強いメッセージが混在しているのです。何も考えなくても皆が楽しめる。考えたい奴は考えると発見がある。本当に楽しい映画だと思いますし、映画の理想形とはこういう形を言うのだと思います。

この作品のヒットを受けて続編の製作が決定していると聞きます。このクオリティをもう一度魅せてもらえるなら大歓迎です。

オススメ度:

記事の内容がよかったら下のリンクをポチったって下さい。