こんにちは、単結晶からものづくりを創造するAKTサイエンスブログを書いています AKT技術研究所の阿久津です。

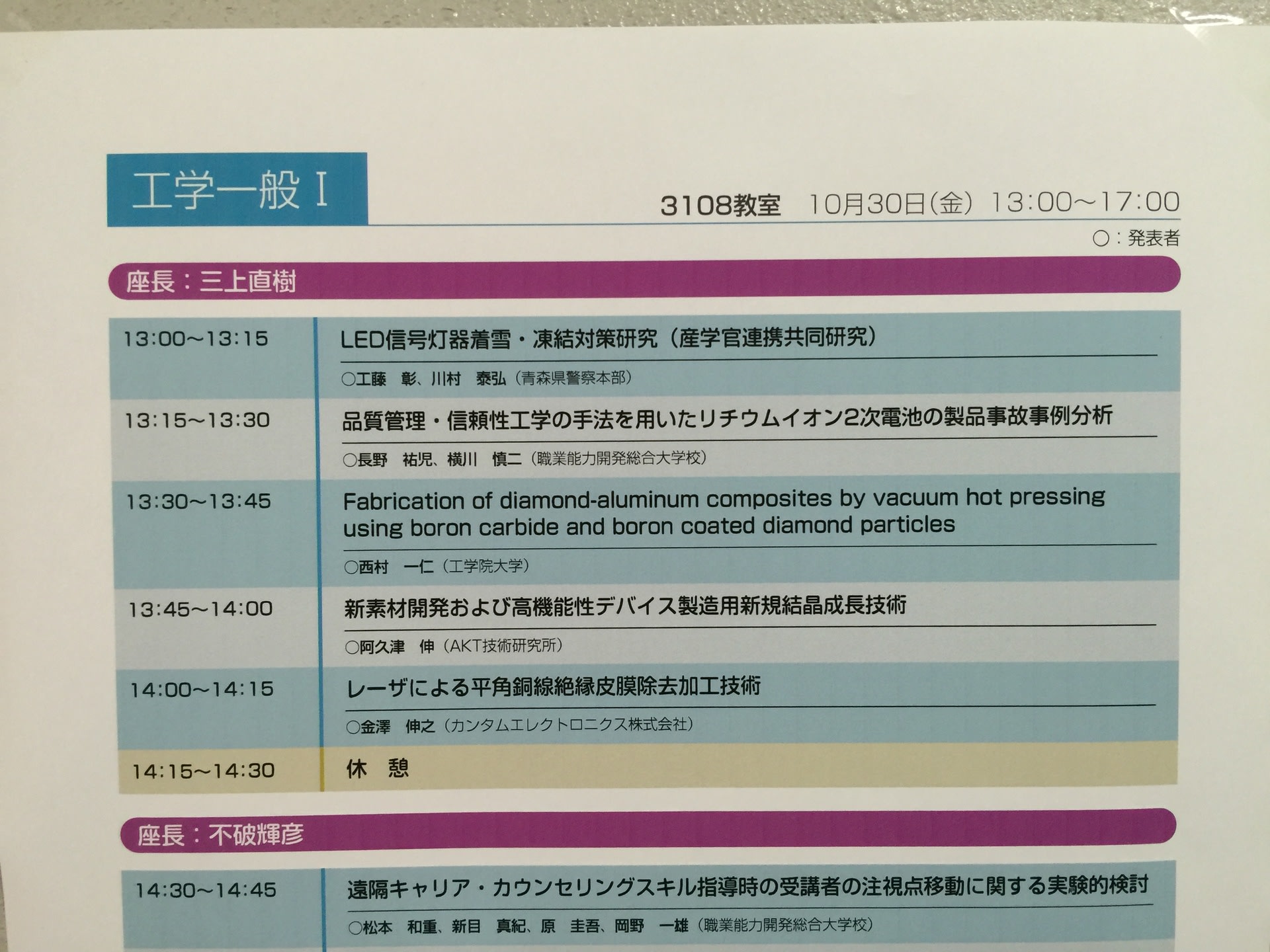

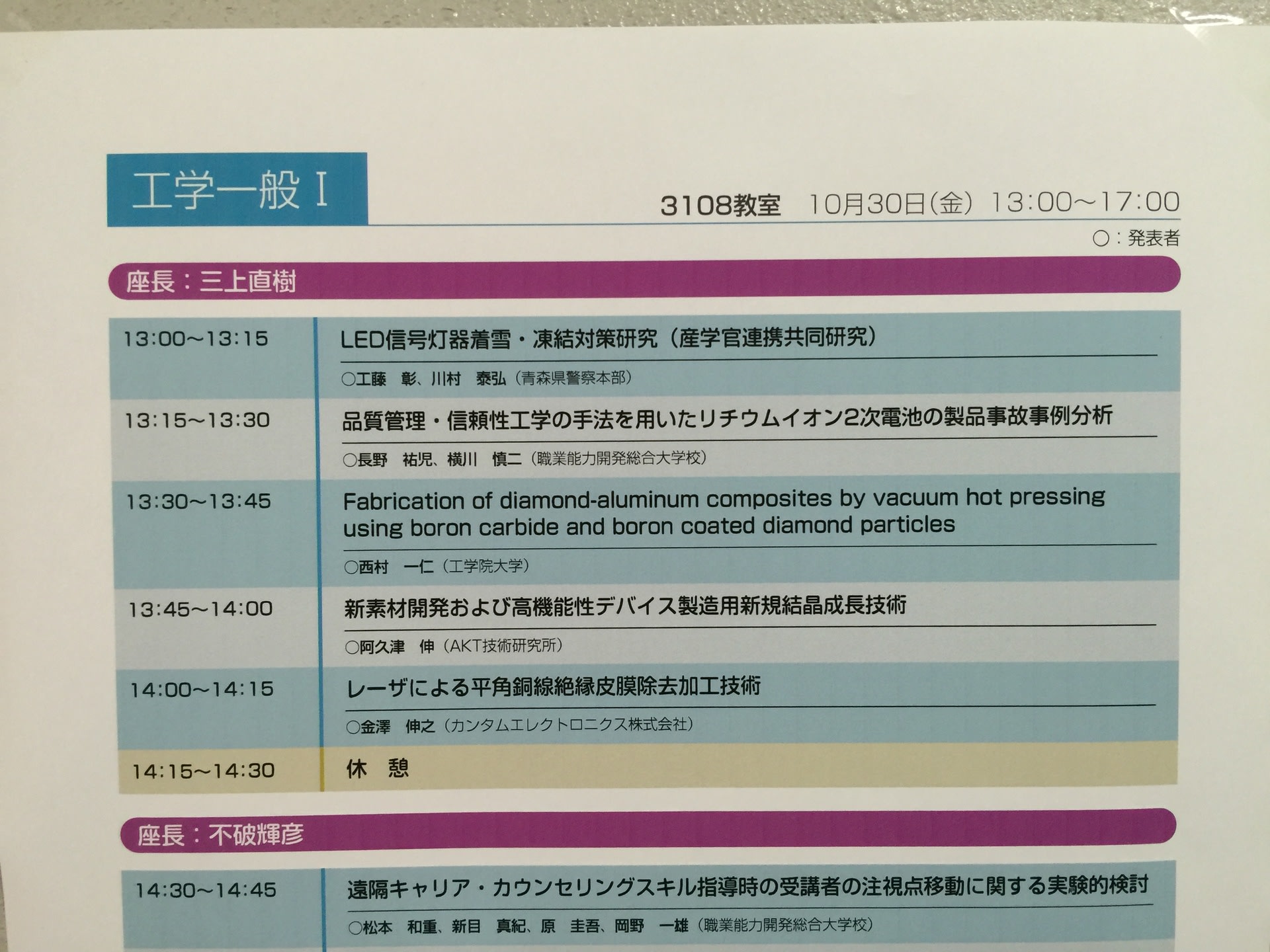

少し遡りますが、10月30日に東京都小平市にある職業能力開発大学校で開催された職業大フォーラムで一般講演をさせていただきました。

職業大は厚労省所管なんですね。 Webや駅看板などところどころで見かけます。

その職業大で行われている学内学会、学術講演会のようなものですね。

青森県警本部とか中国の研究機関で研究されてる日本人の学者さんとか、なかなかバラエティーに富んだ講演者のいたセッションで、楽しませていただきました。

なぜここでの講演となったかと言うと、今年5月に開催された「ガレージスミダ1周年イベント」で御挨拶させて頂いた職業大の方からのお誘いを頂いたというご縁からでした。

大変ありがたいことに、たくさんのご質疑を頂き、フォーラムの盛り上げに微力ながらお役にたてたのではないかと思われました。

自分の成長機会になり、人のお役にも立てる、そんなご縁を大事にしていきたいですね。

単結晶製造装置 AKT技術研究所

〒207-8515 · 東京都東大和市桜が丘2-137-5

中小企業大学校東京校東大和寮3階BusiNest A537

090-7826-9304

少し遡りますが、10月30日に東京都小平市にある職業能力開発大学校で開催された職業大フォーラムで一般講演をさせていただきました。

職業大は厚労省所管なんですね。 Webや駅看板などところどころで見かけます。

その職業大で行われている学内学会、学術講演会のようなものですね。

青森県警本部とか中国の研究機関で研究されてる日本人の学者さんとか、なかなかバラエティーに富んだ講演者のいたセッションで、楽しませていただきました。

なぜここでの講演となったかと言うと、今年5月に開催された「ガレージスミダ1周年イベント」で御挨拶させて頂いた職業大の方からのお誘いを頂いたというご縁からでした。

大変ありがたいことに、たくさんのご質疑を頂き、フォーラムの盛り上げに微力ながらお役にたてたのではないかと思われました。

自分の成長機会になり、人のお役にも立てる、そんなご縁を大事にしていきたいですね。

単結晶製造装置 AKT技術研究所

〒207-8515 · 東京都東大和市桜が丘2-137-5

中小企業大学校東京校東大和寮3階BusiNest A537

090-7826-9304