前回鈴なりについて書きました。

すず‐なり【鈴生・鈴成】とは、

① (形動) 果実が、神楽鈴(かぐらすず)のように、房となってたくさん群がってなること。 果実などが実って木にいっぱいついていること。 また、そのさま。

② (形動) 一般に、多くのものが一か所にぶらさがっていること。

のようです。この鈴🛎️が製鉄と関係があったとは意外でした。

製鉄は、大陸から持ち込まれるよりも以前、太古の昔からその製法はあったようです。

「みすずかる」は「信濃」にかかる万葉集の枕詞のようですが、貴重な鉄の原料である「すず」が信濃(長野県)からとれたのです。出雲の国譲りのタケミナカタ神が逃れた地です。

出雲はタタラ製鉄が盛んに行われていたイメージがあります。タタラ製鉄の技法は大陸から持ち込まれましたが、それ以前においても、もしかしたら、出雲は、製鉄においても信濃と同じく太古の技法をしていたのではないか?と考えます。

太古の技法は、鉄の生成を自然に委ねています。

記紀神話に出てくる、豊「葦原」瑞穂の国。この中の葦は水辺に生える草です。古代より製鉄の原料だったスズは、湿地帯に生える植物、葦や茅,薦等の根に、ある種の鉄鉱石である褐鉄鉱が付着して塊となったものでした。

鉄分を多く含む水の葦原では、鉄細菌が葦(あし)、茅(かや)、薦(こも)などの茎に付着し、それらが腐敗するにともない有機物を取り込みます。

そうして、水中の鉄イオンが酸化しエネルギーを獲得し褐鉄鉱が植物の周りに自然に沈積したのです。

褐鉄鉱の中が空洞になると同時に小さな塊が残り、振ると音がします。それがチリンチリンと鈴のようになったようです。

太古そうしてできた鉄は自然の産物ですから、出来るのに数十年かかったのです。出雲には沢山銅鐸が出土しています。銅鐸の埋められた地は、水が湧く泉のある場所であるようです。青銅器(クスミ)の銅鐸を土に埋めて、鉄の生成が早まるように祈っていたのではないかというのです。

祈りと共にあった自然の産物、鉄は、やがて、陸からの帰化系技術者(韓鍛治)の渡来により飛躍的に生産を増大させます。砂鉄を採取することを知ったからです。タタラ製鉄です。

弥生時代は終焉し古墳時代となりますが、古墳時代の文化は鉄器によって作られます。古墳時代は空白の時代。書物などが残っておらず大陸の書物などからしか日本の様子を窺い知ることはできません。

しかし、日本の古墳の数はコンビニより多く、それだけ権力をもった人が生まれたことをものがたります。

自然を大きく破壊しながら沢山の鉄をうむタタラ製鉄、自然が作り出す褐鉄鉱から磁鉄鉱へと変わっていく過程で、酸化しやすい褐鉄鉱で作られた鉄器は姿を消し、タタラ製鉄で作られた磁鉄鉱による鉄は今なお何かを物語っている気がします。より強い鉄を持っ者が富と権力と結びつきます。

おそらく、当初、出雲やヤマトで灌漑など水の氾濫を防ぎ、鉄製農具をもたらし、人々の暮らしを守ったのが、八岐大蛇(水の氾濫)をおさめた、スサノオ→饒速日命だったのではないかなぁと思ったりします。そして、その後国譲り。

富雄丸山古墳からでた、最大の長さの鉄剣。埋葬者への研究は、何かのベールを開くのでしょうか。

鉄ひとつとっても、自然からの生成をじっと祈りをこめて待つ姿勢から、山を切り崩す自然破壊を伴うタタラ製鉄により大量のものを作る姿勢へ変わっていきます。

製鉄のプラスの側面とマイナスの側面のバランスが崩れてくる、または、自然の痛みに無関心になっていったのかもしれません。

どこか、人の支配欲、権力、物欲は自然と対極にあり、自然から切り離されていく過程が鉄に関する古代史にもみえてきます。

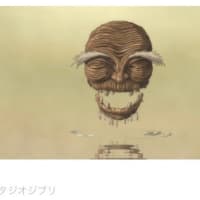

丁度良い塩梅でチリンチリンと鈴がなり、そこまででストップ!と人の欲をとめてくれるとよいのですが、なかなか、欲に塗れてしまうとバランスの「中」をとるのは難しいのかもですね。

【画像はお借りしています。】