こちらの記事で、

Sabertooth X79のスロットのことを書いて、さらに、音源でUSBを選択するくだりがありますが、

な、なんと!、今日、いろいろなサイトを調べていて知ったのですが、

PCI Expressのスロットは、

「x16スロットに、x4やx1のボードを挿して動かせる」

なんですとー

ということはPCIスロットにこだわらず、PCI Express内臓拡張音源ボードが使えるということです。

スロット4でも、6でもokということです。

これで一気に選択肢が広がりました。

ONKYOかSound Blasterの最高峰カードが利用できます。

ただし、そうするかどうかはもう少し考えてからにします。

recon 3D無駄だったかなぁ。(ショボーン。。)

原因は差込口形状が違うので互換性が無いと決めつけていたのが原因です。

全くお恥ずかしい限りで、本当に知らなかった。orz

息子が生まれてから、PCを触る時間は劇的に減ったのでPCのサウンドは聞こえれば良いという考えでした。

しかし、やっぱり新しいPCを自作するともうちょっと環境を良くしようと欲が出て来ます。

ですので、今回はちょっと前に紹介したようにBOSEのスピーカーを新調したりしました。

ですが、音源を生成するシステムはマーザーボードに搭載されている音源のままです。

スペックを見る限り、そんなに悪くないシステムで一般的に使われているものです。

Realtek® ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC

- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking

Audio Feature :

- Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound

- Blu-ray audio layer Content Protection

- Optical S/PDIF out port(s) at back panel

しかし、PCで良い音を聞く為には専用の音源ボードなどを追加する必要があります。

私のマザーボード Sabertooth X79の追加拡張ボードのスロット構成は以下の通りです。

順に上から、

1.PCIEX16_1スロット(PCI Express 3.0対応)

2.PCIEX1_1スロット

3.PCIEX1_2スロット

4.PCIEX16_2スロット(PCI Express 3.0対応)

5.PCI1スロット

6.PCIEX16_3スロット(@×8モード)(PCI Express 3.0対応)

グラフィックスボードが2スロットを占有するタイプのものである為、1と2は使用済み。

3は、TVチューナーボードで使用。

音源ボードを使えるスロットは5のPCIスロットのみになります。

最新の音源ボードはPCIからPCI Express1に移行が進んでいて、PCIでは性能の良いものを選択する事が難しい状況です。

また音源ボードはある程度良いものを選ばないと、電気的なノイズシールドが不十分だったりして、マザーボードに搭載されているものとたいして変わらないものになってしまいます。

追加できるスロットが無い状況なので、内部拡張ボードはあきらめました。

今回は、

USB音源システムを試してみようと考えました。

USB音源システムはその名のとおり、音源システムとPCをUSBで接続するものです。

このUSB音源システムを使う一番のメリットは、

PCのシステム(基盤内)から離れた所で、デジタル/アナログの変換を行うため、ノイズの影響を受けにくく良い音を鳴らす事が出来るという事です。

製品の選択のポイントは、

・使用しているBOSEのスピーカーはステレオミニプラグですので接続するためにあまり高価なシステムは必要ありません。

・また、Call of Dutyなどのゲームをするのは夜中であるためヘッドフォンでバーチャル3Dのような効果が期待できるものが良いです。

そこで、

十数年以上も前からある、クリエイティブメディアのSound BLASTERシリーズを選択する事にしました。

Sound BLASTER recon 3D

ゲーミングに特化したサウンドシステムで、PlayStation3やXBoxにも使用する事ができます。

早速ネットで注文して、昨日届いたので夜中にセットアップをして、

・CS:S

・Call of Duty Modern Warfare 3

で試してみました。

ステレオスピーカー、ヘッドフォンともに、THX TruStudio Proの効果をonにすると、奥行きが広がり、ステレオチャンネルでも3Dの効果を十分に享受する事ができ、音質も良く迫力のサウンドになります。

実はSound BLASTERシリーズはWindows VISTAになってからドライバの相性が悪く、ゲームソフトが途中で落ちる等の現象があったため、この機種を買うまで使用していませんでした。

さすがに年月も経って、ドライバもこなれて来ているので導入しても問題ないでしょうという考えからです。

理由はちょっと技術的な話になりますが、

VISTAでは、WindowsXP以前にあった、「DirectSound HAL」(ハードウェア抽象化層)が廃止されたため、DirectSound 3Dや、その拡張として機能するSound BLASTERのEAXアクセラレーションが利用できなくなってしまい、その問題点の解決として、Creative ALchemyというドライバソフトを介在させる事で利用できるようにしたのです。

USBオーディオの場合は、Windows7であればドライバソフトが無くても利用できるのですが、詳細な設定やプロファイルを複数保存できるのでソフトウェアも今回インストールしました。

前述のオンボード音源はUEFI BIOSで無効にすることが出来るのですが、オンボード音源も有効にしたままでどちらが良いのかちょっと使ってみようと考えています。

有効なシステムの変更は、

コントロールパネルの「サウンド」→「再生タブ」で既定のデバイスを選択するだけなので切り替えも簡単ですね。

今回のPC自作にあたり、

スピーカーとTVキャプチャボードの追加も行いました。

スピーカーは貯めたポイントで購入、TVキャプチャボードはアマゾンで安く購入しました。

スピーカー

BOSE Computer MusicMonitor

掌に乗るようなとてもコンパクトなスピーカーですが、

音はこのサイズとは思えないくらい立派な音を奏でます。(値段が高いので当たり前といえば当たり前ですが。。。)

BOSE特有の低音が豊かな再生音です。

これまでは、7年前にPC専用のスピーカーとして購入した、同じくBOSEのCompanion3を使用していました。

小さな二本のスピーカーにサブウーファーがついた、2.1チャンネルのスピーカーシステムです。

最初聞いた時にはこんな小さなスピーカーでと感心したものです。

更にコントロールポッドがついていて、電源のONや音量の調節、外部入力が使えました。

商品はこのような感じでした。(2枚目の写真)

サブウーファーがついているため、音楽やゲームをした時の低音はとてもすごく、家内から苦情が来るほどでした。

上記のスピーカーに変えたことで、足元にあったサブウーファーが無くなったのでスペースができてスッキリしました。

IO-DATA TVキャプチャボード GV-MVP/XS2

PCでテレビを見るための拡張ボードです。

TVキャプチャボードはPCが置いてある部屋でTVが視聴できるようにアナログ放送の時代から利用しています。

PCを操作しながらTVを見ることができるのは思ったよりもとても便利です。

デジタル放送になって、著作権の問題で扱いにくくなりましたが、私も家内も録画はあまり興味がなく、見るだけなので十分です。

デジタル対応になってからのTVキャプチャボードは動作や起動するのが遅かったのですが、

今回作ったシステムではキビキビ動き、ストレスを感じません。

ソフトウェアも使いやすくなりました。

こちらも4年使用したものとの交換になります。

私がPCを始めた頃は、Beep音でとても貧弱でしたが、そのあとFM音源、サウンドブラスターなどでどんどんPCの音が良くなって来ました。

今は、音楽を鑑賞するのに十分な環境と、TV、DVD、BDなどを楽しむことができるのですからすごいことだと思います。

(Music専用のPCを作ったりすると、またこれがそれなりにお金が掛かったりします。 笑)

PCを自作する理由は人それぞれだと思いますが、大体は

・新しいハードウェア、性能に興味があり、それらを組み合わせ工作する事が好き。

・パーツがピンからキリまであるので、安く組もうと思えば驚くほど安くできる。

という理由だと思います。

私の場合は、新しい技術や高性能なハードウェアに興味があるため、自作する時はどうしても高くついてしまいます。

しかし、今回、私が作ったPCと同じ構成でメーカに注文した場合いくらくらいになるのか興味があったので調べてみました。

ちょうど、Impress Watchにエプソンダイレクトの記事が掲載されており、その中に私のPCと似たような構成の価格表がありました。

私はPCを自作する前は、エプソンダイレクトのPCを3台購入しました。

エプソンダイレクトのPCは性能が良く、フルカスタマイズできて、サポートもしっかりしているのでとても良いメーカーという印象です。

今回も、息子がいるため自作は控えようと考えていて、Endeavor Proを候補に上げていました。

さて、12月下旬から注文可能になる、Endeavor Pro7500の構成と値段は、

| CPU | Intel Core i7-3960X Extreme Edition (6コア/12スレッド、3.3GHz/TB 3.9GHz、キャッシュ 15MB) |

| チップセット | Intel X79 Express |

| メモリ | 16GB(PC3-12800 DDR3 SDRAM)/4スロット空き0 |

| SSD | RAID 0キット 240GB (SATA 6Gbps対応 120GBx2) |

| 光学ドライブ | Blu-ray Discドライブ(CPRM対応 再生ソフト付) |

| OS | Windows 7 Professional SP1(64bit) |

| グラフィックス | NVIDIA GeForce GTX 580(1,536MB)、DVI-I出力×2、mini HDMI×1 |

| ネットワーク | Gigabit Ethernet |

| 拡張スロット | 4×PCI Express x16、1×PCI Express x1、1×PCI |

| その他 | USB 3.0×4(前面2/背面2)、USB 2.0×6、音声入出力(前面/背面)、S/PDIF(光/Coaxial)出力(背面) |

| サイズ/重量 | 209×490×498mm(幅×奥行き×高さ)/約13.2kg |

| 構成価格 | 445,620円(税込み、送料別) |

となるようです。

私の自作に掛かったコストは、317,595円(税込み)ですので、差額128,025円安く出来たということになります。

#ただし秋葉原のショップ系メーカーだともう少し安くなりますので、価格差は縮まりますね。

価格だけなら有利なようですが、

メーカー製PCには保証とサポートがつきます。

しかし、自作は何か問題が起きても基本的にすべて自己責任です。

(パーツ同士の相性が悪い場合には買い直す事もあります。)

この部分を価格差に見いだす事が出来れば、当然メーカー製PCも魅力があります。

でも、エプソンダイレクトのEndeavor Pro7500のケースは良いですねぇ。

ケースだけ欲しいくらいです。

AppleのMac Proのようではありますが。。(笑

2011-12-01のブログで、

Sabertooth X79 のIntelドライバの不具合を書きましたが、

本日、無事に、

ASUSのサイトから12月2日付のアップデートファイル、

Intel(R) Rapid Storage Technology enterprise Driver Software V3.0.0.2003

をダウンロードして、実行したところ、

この通りに、

不具合が直りました。

スッキリです。

3年前の自作の時から、SSD(Solid State Drive)の事が気になっていました。

SSDの特徴はまとめると、大体下記の通りです。

導入するメリットとして、

1.機械的な動作が無いので故障しにくい。

2.ランダムアクセス性能に優れるため読み込み速度が早い。

3.使用電力が小さく省エネである。

デメリットは、

1.価格が高い。(当時、今もHDDより高い)

2.プチフリーズする現象が起きていた。(当時)

3.ディスケットとしての寿命がHDDよりも短い(メモリーの書き換えに限度があること。)(当時)

今回、導入するに至ったのは、デメリットの2と3がほとんど意識しなくても良い状態になったからです。

そこで用意したSSDは、速度と信頼性が高い、

Crucial m4 SSD 128GB(SATA 6Gbps) を選択しました。

同じものを2つ使って、RAID0で使用します。

RAID0である理由は、

SSDは単体で利用してもかなり早いのに、Raid0で使った場合はどのくらいの速度になるのか興味がある為です。

データの保全という目的で、1TB(あんまり意味がないけど、SATA 6Gbps)のHDDを併せて使用しています。

これまでの作業で、

ハードウェアの設定が終わり、OSのインストールも無事に終了して、使用した感じではかなり早く動作しているように感じます。

OSの起動、アプリケーションの起動、とても早いです。

では実際にベンチマーク測定ツールを使って、

この速度を具体的な数値で表してみます。

使用ツールはCrystal DiskMark 3というものを使います。(作者さん使用させていただいております。)

-----------------------------------------------------------------------

CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo

Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

-----------------------------------------------------------------------

* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]

Sequential Read : 917.657 MB/s

Sequential Write : 381.809 MB/s

Random Read 512KB : 606.758 MB/s

Random Write 512KB : 363.738 MB/s

Random Read 4KB (QD=1) : 24.547 MB/s [ 5993.0 IOPS]

Random Write 4KB (QD=1) : 55.729 MB/s [ 13605.7 IOPS]

Random Read 4KB (QD=32) : 433.174 MB/s [105755.3 IOPS]

Random Write 4KB (QD=32) : 299.811 MB/s [ 73196.1 IOPS]

Test : 1000 MB [C: 18.1% (41.1/226.5 GB)] (x3)

Date : 2011/12/01 23:41:13

OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)

これらの数値はHDDのRaid0ではありえないとても良い数値です。

ですが課題としては、

長く使用する為にのメンテナンスが大切だという事。

一つは、メーカーからアップデートされるファームウェアを定期的に導入して性能を維持する事。

二つ目は、デフラグ。。

デフラグについては、HDDの用に機械的に読み込むのとは違ってアクセスも電気的に行われるSSDの場合は必要が無いというのが主な意見でした。

しかし、いろいろ調べてみると、

SSDも継続利用をしていくと空き領域が断片化しパフォーマンスが低下する(書込み速度の低下)というのが分かって来ました。

ですので、空き領域を連続領域で確保できるようにデフラグを実施する事が有効になるという事らしいです。

それに対応したツールプログラムも何種類かあるので、実際に自分で使った時に改めてレポートしたいと考えています。

このように、SSDは書き込みを頻繁に繰り返す事で性能が低下する訳ですので、

Windows7側からOSの動作をコントロールして書き込みを減らす工夫をする事が寿命を延ばすことにもつながります。

こちらについてはOSインストール時にいくつか設定してみましたので後ほど説明したいと思います。

SSDはここ数年で大分メジャーになり、こなれても来ましたが、利用する為にはいろいろ知らなければならない事があります。

普通に利用されるようになるまでには、もう少し時間が必要かな。。

PCの自作はハードウェアはほとんど問題なく順調に進んでいました。

しかし、Windows7 Ultimate 64bit をインストールしてから、

ブログも更新できないほど、毎日夜遅くまで悩んでいた現象。

原因は、↓このアイコン。

私はパイオニア製のBlu-Ray Driveを使用しています。

ところが、ドライブは空っぽなのにも関わらず、Windowsが起動してくるときに、

Audio CDとしてドライブが認識され、Media Playerが自動的に起動して中身を表示する。

という現象がずっと起こっています。

ドライブの中身は空っぽなのに開くことができて、Track00.cdaというファイルが一つあるだけです。

最初は、Media Playerの設定が変なのかと考え、いろいろいじってみましたが、

何をやっても症状は直りません。

ドライブのドライバ削除、更新もしてみましたが、Windowsにドライブが認識されると同じ状態に戻ってしまいます。

ネットでもさんざん、さまざまな方向から検索をして現象を探ったのですが、

同様の症状が見つかりませんので、対応のしようがありません。(泣

ですが、今日、やっと見つけたのです。

サイトは、

http://www.mvkc.jp/support/faq/2011/faq11152270.php

で、

内容は、

マザーボードの初期出荷製品ドライバDVDに収録されている、

Intel Rapid Storage Technology enterprise Driver Software V3.0.0.1112

をインストールした場合。

・光学ドライブが空の状態でOSを起動した際に、コンピュータで表示される、

光学ドライブが「Audio CD」が挿入されている状態と誤認識してしまう。

関連製品は

P9X79 DELUXE、SABERTOOTH X79、P9X79 PRO

の3製品。

正にこれです!

私のOSの設定ミスではなかったのです。

まさかまさかのストレージドライバのバグだったのです。

対応は、Intelがこの現象を認識しているので、対応ドライバがアナウンスされるまで待ってね。

ということです。

これで、1週間もモヤモヤしていた気分がすっかり晴れました。

おかげで、技術書をたくさん引っ張り出して再読しました。

自作はこういったことが起こるので大変なんですよね。でも、それが楽しみなのかもしれません。

不具合を調べて解決することで、自分の知識も上がりますし。。

スッキリーーー

ほかにも小さな不具合は残っているので徐々に探して対応していきます。

とりあえず、先に進んでソフトウェアの環境を整えます。

さて、部品を購入してからかなり時間が経って、やっと自作PCが出来上がりました。

今回は途中で動作確認をせず、一気に組み上げて、おそるおそるPCの設定を始めました。

しかし、大きな問題もなくシステム全体が正常に組まれていることが確認できました。

次のステップである、OSのインストールは、

SSDでRAID0の構築、そしてWindows7 Ultimate 64bit版のインストールも問題ありません。

次に、バックアップファイルを戻し、ネットの接続、メールのデータ移行すべてうまくいきました。

現状では、アプリケーションのインストールが少し残っているくらいです。

しかし、

ここまで来るのに、問題がなかったわけではありません。

今回の自作で初めて知ったのですが、

ASUSのマザーはBIOSの設定がUEFI(Unified Extensible Firmware Interface) BIOSというものに変わりました。

システムのPost時に delキーを押すことによってBIOS画面が起動する仕組みです。

ところが、OSインストール後何度トライしてみてもBIOS画面を出すことができません。

これには困りました。

自作の場合には、すぐに初期不良を疑うことが多いのですが、

いろいろ確認して、どうやら私の場合はキーボードが怪しい様子だったので、

PS/2の接続からUSB接続に変えたところ、うまく起動させることができました。

しかし、変なのは、

Delキーを押しても、そのままシステムが進行して、RAIDの画面でCtrl+Iを押して起動シークエンスにポーズをかけて、RAIDの設定画面から抜けると、UEFI BIOSが起動するという現象です。

ネットで調べてみると、SSDを使っている場合には起動が早すぎて、BIOS画面にたどり着けないことがある現象も起きているようです。

まぁ、この辺りは、システムをカスタマイズしていく途中で調べながら対応したいと思います。

PC自体は電源を入れて数時間OSを使用しても他の不具合は発生していないので無事に組めたと考えています。

そして、Windows エクスペリエンス インデックスを実行してみると、

なんと、サブスコアのほとんどが7.9で、プロセッサのみが7.8という結果です。

これには驚きました。とても高性能なシステムが出来上がりました。!

つぎに、CPU-ZでCPU周りのデータを確認したのが下の図です。

こちらも、数値は正常値を示しており、

コア数が「6」で、スレッドが「12」であることも確認できています。

久しぶりに自作してみて、新しい技術や性能に驚くばかりですが、なかなか楽しい時間を過ごせました。

でも、データや環境の復元はMaxメンドクサイです。。。(笑

自作PCのパーツも無事に届き、マザーボードのマニュアルも一通り読んで内容を把握し、

いよいよ組み立ての段階になりました。

しかし、日曜日に自作を始めたのですが、息子がそばにいるとパーツに触りたがって仕方がありません。

最初は、「見ているだけだよ。触っちゃ ダメ」と私が言うと、

納得したように、少し見ているのですが、次第に手を出して来ます。(1分くらいしか我慢できません。笑

冷却FANを指でクルクルしたり、ケースやケーブルに手を出したり。。。

一緒の自作は、こりゃもう、やっぱり無理だと判断して、

息子が寝てから、こっそりと私だけ起きだして深夜から作業する事に決めました。

おかげでずっと寝不足なのですが、なんとか形になって来ました。

いつもの自作パターンだと、パーツを組み上げる前に最小構成で動作確認をするのですが、

今回は、まだ出来ていません。

というか、一発勝負です。

とりあえず、ケースに一通り組み上げて動作確認をする予定です。(とっても不安。。)

今夜ビデオカードを取り付ければ、明日にでも動作確認、OSインストールに移れるので、

なんとかもう少し頑張ります。

下は組み込み途中の写真。

(深夜で周りも暗く、スマートフォンで撮影したため、画質は良くありません。)

配線とかパーツの配置とか考えながら組むのが楽しいんですけどね。がんばろう~

数年に一度の楽しみ。PCの自作。

今回の自作は、前回が2008年11月なので、丸3年ぶりになります。

PCに興味が無い方だと短いように感じられるかもしれませんが、その期間の技術の向上は目覚ましく、

ふんだんに新しいアーキテクチャを採用して組む予定です。

Sandy Bridge-Eの発表を受け、それに対応したマザーボード、LGA2011、X79がメインになっています。

構成は下記の通りです。

CPU

Intel Core i7 3960X Extream Edition

こんな高価なCPUを使うのは初めてです。

物理6コア搭載で、ハイパースレッディングも合わせると12コアになります。

Turboクロック、熱に余裕がある時に動作周波数を上げる仕組み。3.3GHzから3.9GHzまで上昇可能。

今回発売された、3960Xと3930KはCPUクーラーが付属しないので別途購入する必要があるので注意です。

Mother Boad

ASUS SABERTOOTH X79

SABERTOOTHの特徴は、アメリカ国防総省のMilitary Standard規格を満たした部品を搭載して耐久力を極限に高めているところ。

分かりやすく言うと、温度の動作環境が-40℃~85℃と範囲が広い事です。

夏場、高負荷状態でPCを使う場合に85℃というのは熱暴走を防げて安心があります。

Memory

Corsair Vegeance DDR3 PC3-15000 4GB×4

メモリがクワッドチャンネルになったため、4枚一組で構成する必要があります。

4GBを4枚なので、私のシステムは16GBになります。

SSD、HDD

Crucial m4 CT128×2

今回初めて起動ドライブにSSDを使用します。(しかも、RAID 0で、、)

RAID 0なので256GBが容量になります。

実験的な意味合いもあり、安定して使えるのか不安があります。

HITACHI Deskstart 7K1000

容量1TB、写真や動画、データ、ファイルなどの保存用のドライブになります。

GPU

ELSA GLADIAC GTX580 3GB

SABERTOOTHはPCI Express 3.0に対応するので、正直、勿体ないような気がするのですが、

良いものを使いたいので選択。

3.0が出て広く普及するのにはもう少し時間が掛かるので良しとしましょう。

Power Unit

abee Zest ZE-750S

今回は、電源ユニットもアップデート、現状の電源は7年使っているのでそろそろかなという思いもあります。

様々なメーカーがあるのですが、ケースメーカーに合わせて選択。

スペック上もかなり良い電源ユニットです。

Case

abee AS Enclosure X1

ケースも7年経っているので今回は新調。マザーボードの正立、倒立、電源ユニットの上部設置、下部設置が組み合わせで選択できる柔軟性が売りです。

フロントUSBの口がUSB3.0であるのもポイントです。

OS

Microsoft Windows7 Ultimate 64bit

こんなハイスペックPC自作しても、今は育児があるので十分な時間を取る事は出来ないのですが、

良いんです。作るのが楽しみで、毎月コツコツお金を貯めて来たので。

ちなみに上記の構成でショップやメーカーに発注するとかなり高額になります。

やはり、自作した方がお金は安く押さえる事が出来るのでこの点はメリットですね。

でも、

何か問題が発生しても、ぜんーぶ 自己責任です!(怖い、怖い。。。)

10月の中旬にアップデートした、iCloud対応のiOS 5.0をiPod touchで使用しているのですが、

どうも、バッテリーの減り具合が早い。

最初、iPod用のポータブルヘッドフォンアンプを使用しているからかと考えました。

確かにアンプのマニュアルには接続したままにするとバッテリーの消耗が通常より早くなります。

と、書いてありましたが、

それでも、前バージョンのiOSと同じような使用をしているにも関わらずバッテリーの減りが早いです。

OS側の不具合と考え同じ症状の人がいないかどうか、

ネットで情報を集めていたのですが、やはりiOS側に問題がある事が分かりました。

それで、今回のバージョン5.0.1にアップデートです。

アップルは正式に、

・バッテリーの連続駆動時間に関する問題を修正した。

とアナウンスしています。

今日、早速私もアップデートしてみましたが、

やはり電池の減り具合が改善されているような気がします。

私が使用しているのは、iPod touch と iPadですが、

いままでは、iTunesを使用しないとOSのアップデートが出来なかったのですが、

iOS 5では、端末から直接アップデートできるようになりました。

この点は便利になりました。

iOS 5を使用していて、バッテリー持ちが悪くなったと言う人は是非アップデートをした方が良いですね。

最近のMacに標準でつきはじめた、データ伝送用のインタフェース「Thunderbolt」。

使い方が気になっていたのでいろいろ調べてみました。

これはもともと、Intelが開発した「Light Peak」という技術です。

単なるデータのトランスポート(伝送路)で、技術的にはPCI ExpressとDisplayPortを基盤にしている物です。

そのスピードですが、Intelの計画では光ファイバーを組み合わせる事で10G~20Gbps、そして将来的には1Tbpsまでのスピードを目指していましたが、Thunderboltでは最大10Gbpsのスピード設定となっています。

これは、光ファイバーではなく、ケーブルにより柔軟な銅線を使っているからでしょうか。

製品の売りとしては、現在主流になりつつあるUSB3.0の5Gbpsに対して2倍速いというのが売りです。

現在はMacでの対応製品はディスプレイやRAID機器がメインとなっています。

製品の中に、Thunderbolt Displayという商品があり、これをMacBook Air や Proなどに接続する事でHubとして機能させて利用するという使い方です。

Thunderboltはディジーチェーンで接続する事が出来るので口をしか持たなくても上記のような使い方が可能なのです。

Light Peakの技術を利用したコネクタを作ったメーカーがアップルの他にもあります。

ソニーです。

正式な名称は分かりませんが、USB3.0の形状に光ファイバーを組み込んだ独自の形状をしています。

今年の6月に発売されたVAIO Zのドッキングベイに搭載されています。

PCI Expressのみの延長になっています。

困った事に、

ThuderboltやLight Peakはまだ業界標準として確率はしていなく、技術力の高いメーカー(アップルやソニーなど)じゃないと商品化や発展させて行く事が難しいそうです。

なので、

個人的には上記のインターフェースよりも、より簡単に実装できるUSB3.0の方が一般的になると思います。

実際に最近になって対応機器が沢山出て来ているのを見ても分かりますよね。

ソニーがUSB3.0のインターフェースに足したような形をしているのはそのような理由からなのでしょうか。

技術的に有利な背景や利便性があっても普及しなくては意味が無いですね。

Thunderbolt またもや独自の規格になってしまうのでしょうか。

いよいよ、iOS5とiCloudの正式版の配布が始まりました。

早速、iTunesをアップデートし、Lionを対応の物にアップデート。

それらが終了して、OSが再起動して来て、

ウィンドウが開いて、いよいよ利用開始。

どんな物かまぁ使ってみようと軽い気持ちでApple IDでログイン。

あれれ、次のエラーメッセージが出て使用する事が出来ません。

ふざけんな!このApple IDでハードウェア、アプリケーションの購入、アップデートのインストールを行っているのですが。

Macにありがちな初期バグなのでしょうか。

ネットを調べた所、同じような症状の方が何人かいました。

どういうこと~????????????

--------------------------------------------------

原因が分かりました。

エラーメッセージにある通り、iCloudで使用するApple IDを有効にする認証作業が必要なのです。

登録されているメールアドレスにメールが届いたのを確認して、

メールに記載されているリンクURLをクリックすれば作業完了です。

iCloudが使用できるようになりました。

しかし、なんともわかりにくいですね。

私が詳細を確認しなかっただけかもしれませんが、Macにしちゃ~ わかりにくい。。

新しいMacBook Proを使い始めて、2週間経ちました。

これまでに、使用環境の復元やファイルの復元も無事に終了して本格的に利用を始めました。

Windowsの環境に慣れた、私には不思議なことが一つ。

通常、PCを購入すると、OSや付属アプリケーションのDVDが同梱されています。

環境に問題がある場合や、不具合が発生して再インストールをするためにです。

以前のMacにも同様の物が付属していたのですが、今回は箱の中身を探してもディスクは見つかりません。

そこで、どのようにして再インストールを行うのか付属のマニュアルを調べてみました。

どうやら、「Mac OS X ユーティリティ」というソフトウェアを使用して復元するようです。

復元するための領域がディスクに確保されているようです。

そもそもディスクが何らかの理由でいかれた場合には、物理的なメディアがあっても復元することはできませんので、

まぁ、理にかなった方法なのかも知れません。

Mac OS X ユーティリティの起動方法は、

commandキー+Rキーを押したまま、再起動をかけることで利用することができます。

Mac OS X ユーティリティで出来ることは、

・Time Machineバックアップから復元

・Mac OS Xを再インストール

・ヘルプ情報をオンラインで収集

・ディスクユーティリティ

再インストールで工場出荷状態に復元することが出来ます。

また、このユーティリティソフトはコンピュータで問題が発生すると自動的に起動します。

その場合には、ディスクユーティリティメニューを使って、ディスクの修復と復元を行います。

重要なファイルは、Windows PC、外付けハードディスク、NAS、クラウドなどに適宜バックアップを行っているので、Macに問題が発生した場合には、すぐに初期状態に戻すことが必要になるので、

これらの方法は十分に理解しておく必要があります。

Windows PCの場合には、ディスクに問題があった場合には、購入して自分で交換することが出来るので、やはり物理メディアがあった方が便利ですね。

そういえば、昨年の末に購入した、MacBook Airはやはり、光メディアではなくUSBメモリでした。

基本的にノンスピンドルマシンですのでこれはこれで仕方がないですが。

MacBook Air と MacBook ProをLionで使用して数日が経ちました。

少しずつ、ソフトウェアのインストール、OSのカスタマイズを行い慣れて来ていたところでした。

新機能の一つに、Launchpad というiPadのユーザーインターフェースに似たユーティリティソフトがあるのですが。

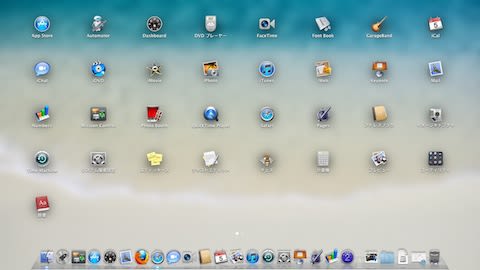

実際の感じははこんな感じ。

目的のアプリケーションを素早く発見できて、マウスでクリックするだけでソフトウェアが起動します。

iPad然としているため、思わず液晶画面をタップしたくなってしまいます。(笑

ところが、このユーティリティソフトは、アプリケーションフォルダを見に行っているようで、ソフトウェアを追加インストールすると付属でインストールされるファイルやフォルダも表示するため、アプリケーションが増えると途端に雑然としてきます。

私も、見やすくするため余分なファイルやフォルダを消去したところ、その方法が悪かったのか、アプリケーションフォルダから削除したにも関わらず、Launchpadに表示されるという現象が起こりました。

これは、困った。

多分、アプリケーションソフトを参照して、DBか何かを作っているはずなので、それにゴミが残り不具合が発生していると考えました。

ところが、Mac OSにはあまり詳しくはないのでそれが何であるのか検討もつきません。

--------------------

Windowsを使用していてもアンインストールしたにも関わらずアイコンが削除されずに残る場合があります。それと似たような現象であるということです。

--------------------

まだ、発売されたばかりのOSですのでネットに情報があるかどうか不安だったのですが、見つけました。!

Launchpadの効果的な使い方を紹介しているサイトです。

私の現象は、以下の手順で解決できるそうです。

Launchpadに登録されたアプリケーション情報をリセットするには、

1.Finderメニューで、optionキーを押しながら「移動」をクリック。

optionキーを押す理由は後述するライブラリフォルダの中身を表示させるためです。

デフォルト設定ではラブラリフォルダの中身は表示されないようになっています。

2.ライブラリを選択し「Application Support」次に「Dock」フォルダを選択していきます。

3.その中にある、「.db」ファイルを削除する。

4.システムに再ログインする。

こうすることで、Launchpad情報がリセットされて元通りになり、ゴミファイルは削除されてなくなっていました。

Lauchpadはこのように見た目も奇麗で、まぁ良い機能なのですが、このようにアプリケーションを削除しないと整理できないというデメリットもあります。

任意のアプリケーションだけを表示できると更に便利ですよね。

それに対応するためには、現時点では、二つの方法があり、

一つは、アプリケーションを他のフォルダにインストールして、そのプログラムのエイリアスを「アプリケーション」フォルダに入れてあげる。

もう一つは、フリーウェアですが、「Launchpad Control」というユーティリティソフトを導入し、表示させたいプログラムを選択する。

という方法です。

私は、現在両方を試しているところです。後述のソフトは便利ですので気になる方は導入してみてはいかがでしょうか。

まだまだ、わからないことやなれないことがたくさんあるLionですが、一つずつ調べて解決している今が一番楽しいのかも知れません。(でも、Maxめんどくせぇ。。笑