私の子供のころの筆記具は、

鉛筆が主で、

絵にはクレヨンを使ってましたが、

石で岩に絵や文字を書いたりの記憶もあります。

両親は普段は、

万年筆を使っておりましたが、

ペン先にインクを付けながら書く付けペンも、

使っておりました。

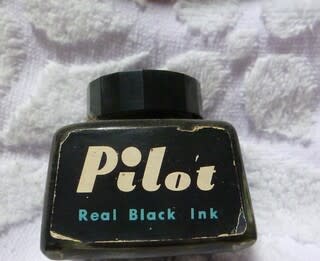

そういうペンに使用したであろう、

大昔の夫のインクが捨てずにありました。

そういう私も、

以前使用していたパイロット万年筆の、

カートリッジを取ってありました。

現在、

書き物に一番使用するのはボールペンです。

写真は、

マイ机のペン立てにあるボールペン。

ジバンシーなどのブランド品は頂き物です。

習字用の筆も何本もありますが、

筆ペンの出番が多いです。

絵画に親しんでもいたので、

色筆ペンもありますし、

色鉛筆やパステルなどもありますので、

有難う有難うで、

生涯大切に使います。

書道では筆、墨、すずり、紙を、

文房四宝(ぶんぼうしほう)と呼びますが(文具四宝とも)、

筆は、

奈良時代には国内で生産されてたと、

前回書きました。

今回は墨と硯のことを。

我国に墨がもたらされたのは、

推古天皇の時代だと言われてますが、

硯の使用自体は弥生時代に、

すでに認められているという説もありますので、

その時期に、

墨のようなものがあったのかもしれません。

通説では飛鳥時代に、

墨は中国から輸入されたと言われてますね。

写経が盛んに行われるにつれ、

需要が追いつかず、

国内でも、

墨の製造が始まったのだそうです(松煙墨)。

写経だけでなく、

役人達だって様々な、

記録をせねばならなかったでしょう。

飛鳥時代には、

飛鳥浄御原律令(あすかきよみはらりつりょう)や、

大宝律令(たいほうりつりょう)も制定されたわけですし。

この大宝律令に関わったのが、

藤原不比等(ふじわらのふひと)でした。

藤原四家の祖です。

なお墨は現在でも、

奈良が生産の90%を占めているようです。

(この写真はネットよりお借りいたしました)

墨とくれば硯ですよね。

やはり墨と共に硯も、

日本の各地でも作られました。

甲州の雨畑硯・下関の赤間硯・東北の玄昌石・

高知でもかな。

私の平凡な硯でなく、

写真をAmazonからお借りしました。

25000円くらいです。

でも硯には、

何万何十万円どころではなく、

何千万円もの値がつくのもあるそうですよ。

端渓が有名ですね。

°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°第24回「光る君へ」°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

さて周明は本心では、

まひろを好きだったんでしょうね。

2人の雰囲気はピッタリでした。

だから、

事を成し遂げた暁には、

良い地位(高名な人の主治医)を欲したのかも。

まひろのためにも、

安定した収入を得たかったんでしょう。

口減らしのため親に捨てられ、

助けられた宋においても苦労し、

人を信じられなく、

心は鬱屈してたんでしょうね。

そんな中で出会ったまひろ。

「わかってくれるのはまひろだけだ」

「早くまひろと宋に行きたい」

というのは、

周明の本心だったと思います。

でも、

まひろは周明に抱きしめられた時、

道長と比べてしまったのでは。

道長を忘れようなんて思っても、

まひろにとっては、

生涯忘れられないでしょう。

いつどこにいても、

同じ月を見ているまひろと道長。

魂で引き合ってしまうとそうなるのかも。

周明のほうも片思いだったにしても、

生涯まひろが忘れえぬ人になるのでしょう。

お前の心の中から消えるといいなと、

周明の師は言ってましたけど、

消えないでしょうね。

なお、

一条天皇が、

やはり忘れえぬ、

出家した中宮の定子を、

内裏に呼び戻すと聞いた時の実資の言葉。

前代未聞 空前絶後 ・・・

実資の日記にも、

定子が職御曹司に参入のことも記されており、

職曹司(しきのぞうし)にまいられた

天下の者は感心しなかった

とあります。

天下というのは宮廷社会という意味でしょうね。

「伊周・隆家召喚の議」についても、

詳しく書かれてあります。

それぞれ参議が意見を言うところは、

個性が出てました。

大赦について、

先例を調べてみるべきであるという、

彼の意見は役人気質そのものですね。

この時、

実資41才・一条天皇18才・道長32才・定子22才。

一条天皇は18才で天下のことを、

最終決定しなければならなかったのですから、

大変でした。

諫め役では道長が、

その位置にいるわけですが、

天皇に意見を求められても、

帝の御心のままにと出すぎず、

まだ参議たちとの和を重んじているように見えます。

いくら和を重んじても、

明子を膝枕になんて場面は見たくないですけど(笑)

なお一条天皇が、

我がままを押し通したのは、

この定子のことだけだったようです。

職御曹司(職曹司)の定子のところに行かれる、

一条天皇。

(上記4枚の写真はNHKよりお借りいたしました)

皆様の心の中には、

忘れえぬ人がおられますか。

ではまた来週。