1923年 力士のストライキ・ろう城闘争「三河島事件」

幕末大相撲始まって以来の力士のストライキと勝利

差別に怒った嘉永事件(かえいじけん)

幕末1851年(嘉永4年)2月場所中、相撲会所(現在の相撲協会)の不公平と差別に怒った力士たちは、手に手に竹槍を持ち、草鞋を履き、旅支度を整え回向院に集結し立てこもった。力士たちの行動にあわてた相撲会所幹部は、「今後、不公平なことはしない」と頭を下げたため、立てこもった力士も矛を納め、流血の事態は回避された。これは幕末の嘉永事件(かえいじけん)と呼ばれる大相撲始まって以来の力士のストライキとされる。

明治維新以降、相撲力士が待遇改善を要求して立ち上がった三大ストライキ

1911年(明治44年)「新橋倶樂部事件」

1923年(大正12年)「三河島事件」

1932年(昭和7年)「春秋園事件」

1911年(明治44年)「新橋倶樂部事件」

力士たちは、新橋倶楽部という演芸館兼貸し会場に立てこもり、ビリヤード場を改造した稽古場で稽古を続けながら相撲会所と交渉を続けた。ストライキ力士が独立興行を打つという話まで出るなど、2週間にわたってストが闘われ、ついには警視総監まで仲裁に入ることでようやく収束した。この闘いの結果、力士の待遇改善と引退力士に養老金(退職金)を支給することを勝ち取った。

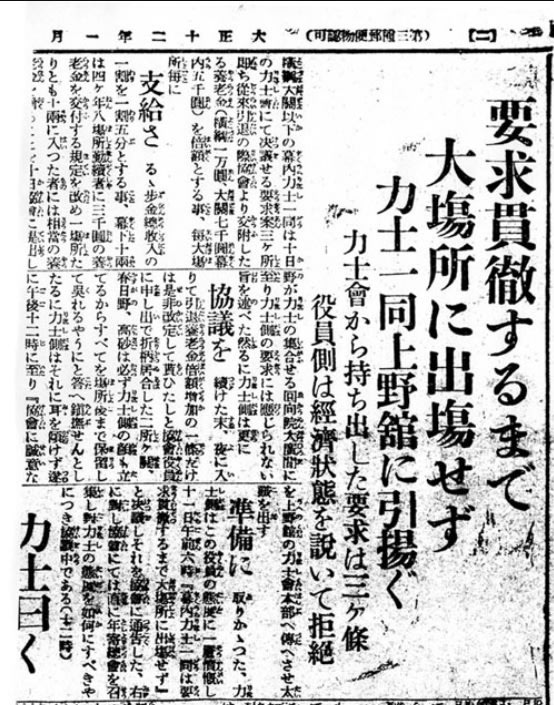

1923年(大正12年)「三河島事件」

1923年1月11日、春場所開幕の前日に、横綱・大関を除く十両以上の力士と十両格以上の行司が協会に対し養老金倍額などの要求を提出した。

その他力士の要求

(1)協会幹部改革

(2)決算報告の明確化

(3)相撲茶屋改革

力士側は、上野駅前の旅館・上野館にろう城した。協会側は予定通り12日から本場所を開くことを決定。交渉決裂と共に、力士達は三河島の日本電解会社工場に移転し9日間ろう城して闘った。この時は赤池警視総監の調停で表向き解決したが、要求はほとんど実行されず、後の春秋園事件に尾を引いた。

1932年(昭和7年)「春秋園事件」

1月6日、1月場所の番付が発表された翌日に、西方の幕内力士全員を含む、出羽海部屋系の関取と幕下の力士あわせて32人が、品川大井町駅前の中華料理店「春秋園」に立てこもり、力士の人権と生活の擁護を旗印に、相撲道の改革を訴えた。

10ヶ条の要求書

一、協会の会計制度の確立

二、競技時間の改正

三、観覧料の低下

四、相撲茶屋の撤廃

五、年寄制度の漸次廃止

六、養老金制度の確立

七、地方巡業制度の改革

八、力士の生活安定

九、冗員の整理

十、力士協会の設立と力士共済制度の確立

1月10日、32人の力士たちは「大日本新興力士団」を立ち上げて協会を脱退した。出羽海部屋系の力士と対立関係にあった東方の力士からも、鏡岩、朝潮(のちの男女ノ川)ら13人が脱退。こちらは1月28日に「革新力士団」を結成した。大相撲会は3派に分裂した。62人いた関取のうち、相撲協会に残留したのは幕内14人、十両3人だけ。新力士団は合併し、大日本相撲連盟を結成し、3月に大阪市、4月に名古屋市で7日間の興行をして、5月3日には東京で10日間の興行を実現した。

しかし、その後20人以上の力士が相撲協会に戻って、翌年33年の1月場所から復帰。大日本相撲連盟は1937年12月に解散に追い込まれた。