今回。前回の「勝浦駅」から「行川アイランド駅」までは電車(二駅 「鵜原」「上総興津」)で移動。

そこから「おせんころがし」を歩いて、「安房鴨川駅」まで歩くことにします。

「行川アイランド駅」。

下車したのは、小生のみ。日陰にあるせいか、よけい寂しい雰囲気。

「行川アイランド」駅

2006年(平成18年)度の1日平均乗車人員は19人であり、県内のJR駅の中では最も少なかった。1990年代前半は200人超であったが、1994年に200人を割ってからは、年々減少の一途をたどっている。駅名の通り実質的に行川アイランドの来園のための専用駅で、閉園後は一気に利用客が減少した。

「行川アイランド」

1964年8月13日に開園してフラミンゴショーの人気などから1970年に年間117万人もの入場者数を記録し、外房線に行川アイランド駅が設けられた。しかし、レジャー施設が皆無であった近隣の鴨川町(現:鴨川市)に大規模水族館の鴨川シーワールドが1970年10月に開園すると、当園の入場者数は同年から減少しはじめた。

1973年には年商10億円強、1974年には年商15億円強と好調さを取り戻すものの1975年には不況で入場者が激減。1976年には約50億円の負債を抱えて会社更生法を申請。その後、株式会社行川アイランドが運営を受託する形となったが、同年以降は一度も黒字になっていない。

1970年代にかけて、現在の鴨川市・南房総市・館山市や周辺地域で太海フラワーセンター(鴨川市)・ロマンの森共和国(君津市)・マザー牧場(富津市)など中小規模の観光施設、リゾートホテルが相次いで開業したが、1983年の東京ディズニーランド開園で観光客を大きく奪われた。バブル景気時期は南房総のレジャー施設を泊まりがけで周遊するなど入場者数は一時持ち直したが、バブル崩壊後の景気低迷やレジャーの多様化で、入場者数と宿泊者数が減少して累積赤字の増加が続いた。

1997年に東京湾アクアラインが開通して房総半島へのアクセスが改善されるも、鴨川市や館山市方面と異なり接続道路から大きく外れ、また開通当初は通行料金が高額で通行量が少なく恩恵はほとんど得られなかった。

近隣の鴨川シーワールドは東京湾アクアライン開通を見越して施設拡張し、日本で初めてシャチが出産するなど話題性から集客力を得るが、行川アイランドはアトラクションの陳腐化などもあり2000年の入場者数は年間19万人まで減少し、売上高も最盛期の半分の6億円となった。開園以来ショーを行ってきたフラミンゴが高齢化し、1羽50万円の購入費用も困窮し、2001年8月31日に閉園した。

(この項、「Wikipedia」より)

「ご案内 行川アイランド 東方200M おせんころがし 南西200M」。

看板もすっかりあせてしまっています。

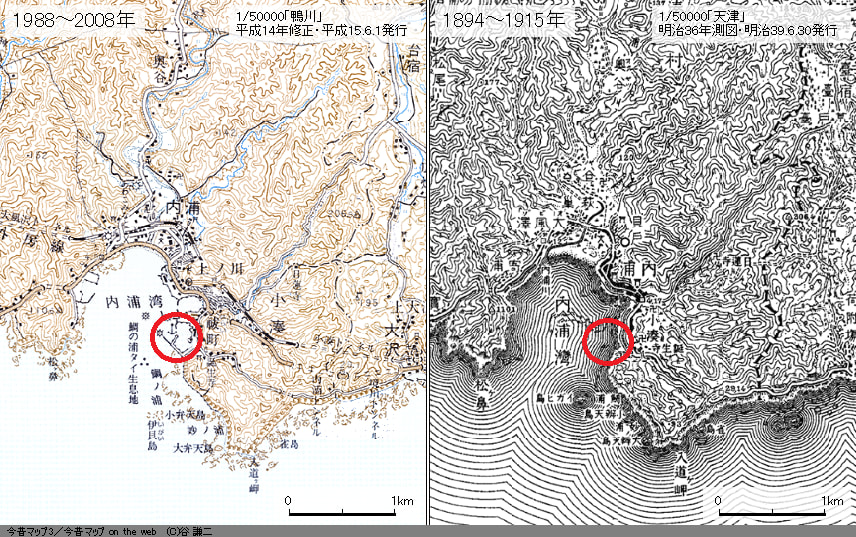

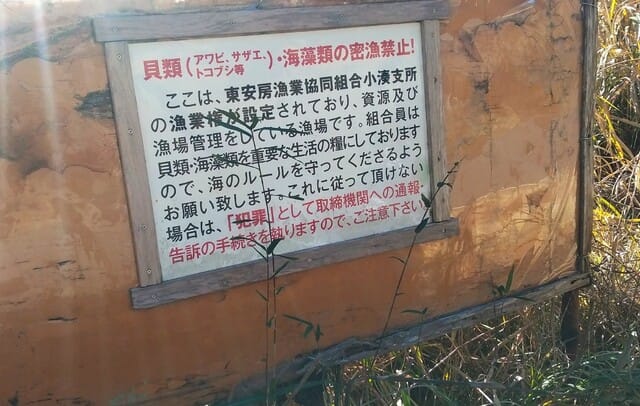

国道128号のトンネルを通って海の方へ。

ここで、道を間違えてしまいました。「孝女・おせんの身投げ供養塔」に行くためには、トンネルの手前で海の方に向かわなければならなかったのです。

※左手の駐車場のような空き地のところを海の方に進むが、その付近は寒々しい印象が強く、ちょっと逡巡してしまった。

(「日本伝承大鑑」より)

(「日本伝承大鑑」より)

(勝浦市)お仙ころがし

むかし、房州大沢一帯を領地にした、古仙家(こせんけ)という豪族がありました。

古仙家は、代々領内の人たちをよくめんどう見たので、みんなから大変親しまれていました。

あるとき、古仙家では、かたいおきてを破り、年貢を高くすることに決めました。領内のはげしい不満の声もよそにして、見る見るうちにさらにお金持ちになりました。

ところが、古仙家の夫婦の間には、子供がありませんでした。夫婦はいろいろ手をつくしましたが、神だのみより仕方がなくなり、9月13日の月姫にお願いしました。ようやく願いかなって、翌年かわいい女の子が生まれました。

「これこそ月姫さまのお授け下さった子だ」

と領主は仙という名をつけ、年貢にあえぐ領内の人たちとは別に、古仙家はよろこびにつつまれていました。

お仙は、大きくなるにつれて美しくなって、父と母のかわいがり方はいっそう深まりました。お仙の好きなものはなんでも買ってやりましたが、父と母はそれでもまだ物足りないくらいでした。

ところが、領内の人たちはこうした蔭で、だんだん重くなる年貢にすっかり困ってしまいました。血気にはやる若者たちは、

「仙の顔も三度だっぺ、悪領主をやっつけて、この大沢をむかしの土地にしべえじゃねえか」

といきり立ちました。こうしたたびごとに老人たちにとめられ、仕方なく泣き寝入りをしてしまいました。

こうしたことが、いつの間にか賢いお仙の耳に入りました。ちょうどお仙は13歳になっていました。ある日、思いあまったお仙は両親に向かって、

「仙からお願いがございます。おききください。本当に仙がかわいいのでしたら、私の着物は木綿にしてください、下々の近頃の苦しみをきく仙の心は苦しいのです」

とかたい決心をのべました。さすがの父も、このいじらしいお仙の言葉に、

「それほどいうなら仙よ、お前の心のままにするがいいぞ」

とゆるしてくれました。

お仙が娘盛りの18歳になった夏のことでした。稲の穂は重くみのり、領内の人たちは久しぶりにあかるい顔になりました。しかし、領主はこの豊作に目をつけ、さっそく回状を出して、今年から6分4分の割合で年貢を納めるよう伝えました。

一番はじめに回状を受け取った男は、隣りへ持ち込み、

「あんだ回状か、あんて書いてあるのかしらねえが、どうせろくなことじゃねえだっぺ」

「おいさ、おれもさっぱりわからねえよ」

とつぎつぎに回状をまわしたものの、だれにも6分4分の年貢の納め方がわからず頭をひねりました。

ようやくわかったのは、名主の久右衛門のところでした。字の読めない人ばかり大勢集まったなかで、回状を持ち、

「みんな、よくきけよ、6分4分というのはな、6分が領主で、残りの少ない4分が作人のもんだ」

と説明し終わると、これをきいた人たちは、たちまち真剣な顔になり、

「おらあ、今度こそ命をはってもいやだ」

と一人がいいだしたところ、

「おれもそうだ、おれもそうだ」

と大変なさわぎになってしまいました。

名主は仕方なく、また立ち上がり、

「みんながこうしておこるのも無理はねえ、だがこのままじゃおとがめがあるぞ、そればかりじゃなく、先代さまにも申し訳がねえ、ここんところは名主のわしにまかせてくれねえか」

となだめて、さっそく書面を持って領主のところへお願いに行きました。

ところが、欲に目のくらんだ領主は、名主の静かな願いもきかず、頭から噛みつくような応待でした。ところが隣の部屋で心配していたお仙は、大変なことになったと心を決し、

「おとっつあん、望みがかなった豊作だからといって、6分の取立てじゃ百姓が困ります。生きる瀬がないでしょう、仙はきれいな着物も、ぜいたくな食べ物もほしくありません、どうか百姓の願いをきいてやってくんなさい」

と必死に頼みました。それでも父のは、どうしてもわかってもらえませんでした。

こうしているうちに、秋の祭りの日が来ました。

その夜のことです。祝いの酒に酔いつぶれた領主を、火の玉のようになった若者たちがおそい、とうとう神輿をもむようにかつぎ出し、目もくらむ断崖から投げ落としてしまいました。

翌朝集まった人々は、

「どうだい、欲の固まりも、ゆんべはいい往生をとげたっぺ」

「ああ、そのとおりだよ」

「どうだこれから、そのざまを見てやるべえ」

と断崖をぞくぞくと降りて行きました。しばらくたって先の方から「ああっ」という声がしたので、仲間はおどろき駆けよったところ、なんとそこには、みんなから親しまれ頼りにされていた、お仙のいたましい死体がありました。

だれもお仙が父の衣裳を身につけて、身替わりになっていたことを知りませんでした。人々はおどろき、不覚を恥じて、変わりはてたお仙をなかにして男泣きに泣きつづけました。

こうしたことがあってから、おせんころがしという地名ができたということです。

(この項、「千葉県」HPより)

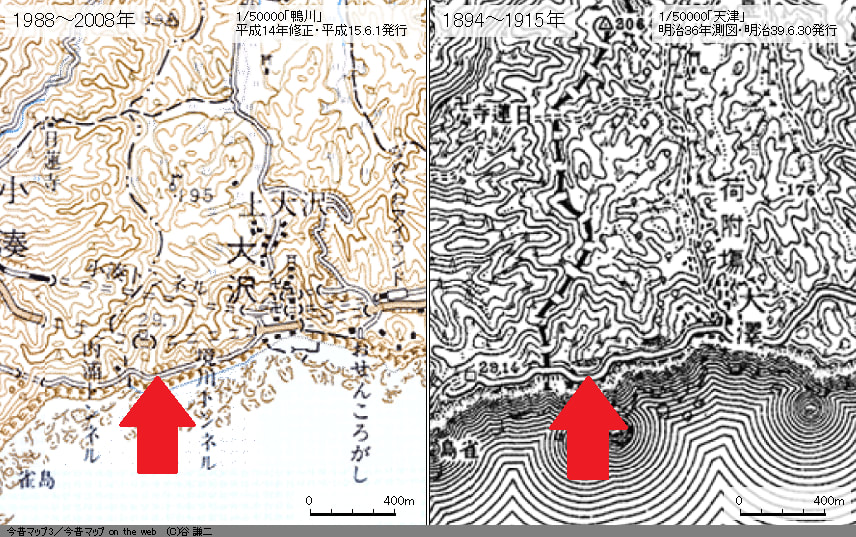

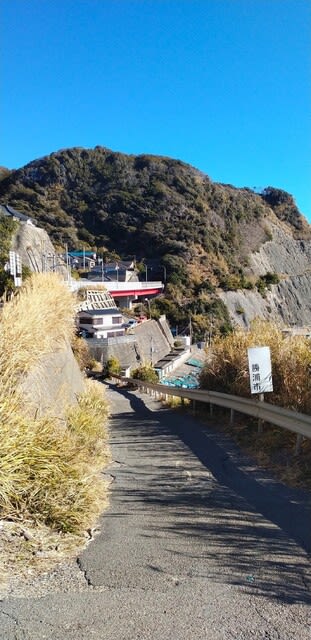

「大沢漁港」へ下ります。

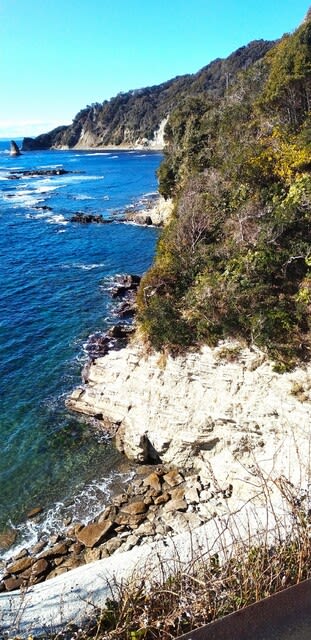

「孝女・おせんの身投げ供養塔」方向。断崖絶壁。

正面奥は、鴨川方向。

正面奥は、鴨川方向。

「鯛の浦遊歩道」先端。小弁天島。

「鯛の浦遊歩道」先端。小弁天島。

昭和皇后の短歌を刻んだモニュメント。

昭和皇后の短歌を刻んだモニュメント。

」HPより)

」HPより)

日蓮聖人御幼像。

日蓮聖人御幼像。

「鯛の浦遊覧船乗り場」。

「鯛の浦遊覧船乗り場」。

」HPより)

」HPより)

隧道の先は森の中へ。

隧道の先は森の中へ。 木洩れ陽の中を下っていく。

木洩れ陽の中を下っていく。

隧道の上を進む旧道?

隧道の上を進む旧道? 左手は廃墟?

左手は廃墟?

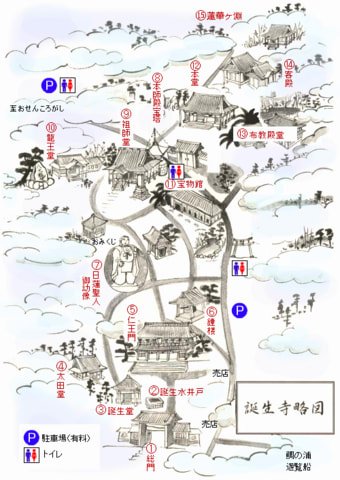

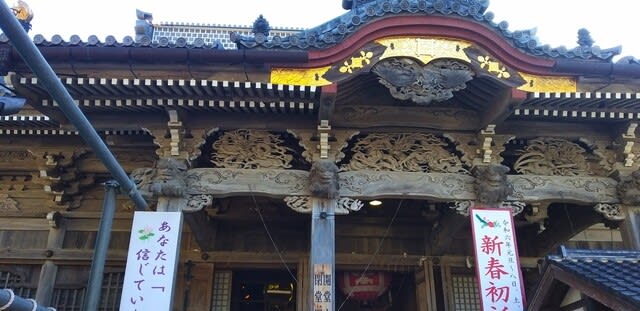

誕生寺。

誕生寺。

風もなく、穏やかな日差しのもと。

風もなく、穏やかな日差しのもと。

右手は崖。コンクリートで固められているが、そうでないと、・・・。

右手は崖。コンクリートで固められているが、そうでないと、・・・。

頑丈なガードレール。

頑丈なガードレール。 遠くに雀島。その向こうは、入道ヶ岬。

遠くに雀島。その向こうは、入道ヶ岬。

(「日本伝承大鑑」より)

(「日本伝承大鑑」より)