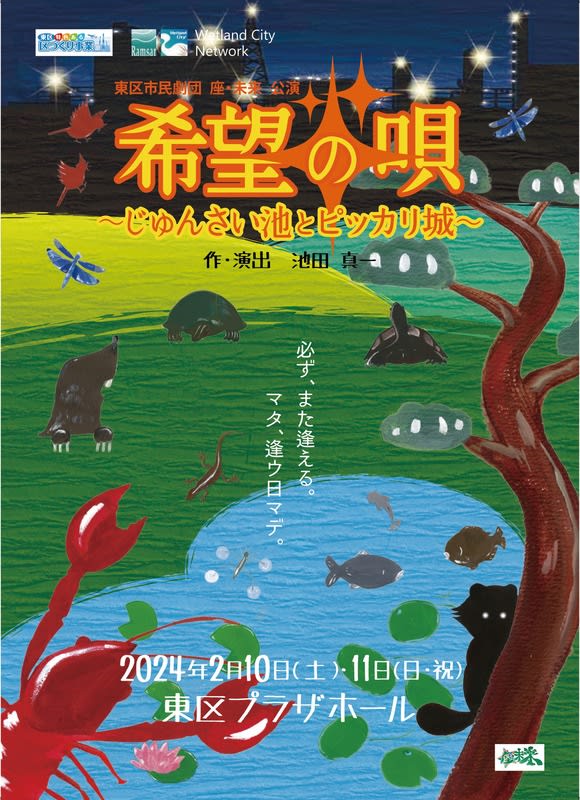

2/10(土)、11(日)に東区プラザホールで開催された、東区市民劇団 座・未来「希望の唄~じゅんさい池とピッカリ城~」、初日に観てきました。

個人的に座・未来さんの演劇はここ10年くらい数回を除いてほぼ毎回観ていますが、劇団名にあるように新潟市の東区の歴史や文化を毎回テーマにしているのが特徴。

そして、年齢も演劇経験も様々な人達が共演する群像劇になっていて、それが色々な登場人物たちが共生する物語という、演劇のテーマに説得力を持たせてきたと思っています。

昨年の「夜明け前~亀田郷 1945~」だけは、会場が江南区文化会館だったのに合わせて、東区ではなく江南区、亀田郷を舞台にしていました。

新潟で戦時中を生きた人達の群像劇という物語には、この劇団だからこそ表現できる説得力があり、個人的には昨年観劇した演劇の中ではベストな1作でした。

さて、今回は、東区に実際にあるじゅんさい池公園が舞台で、登場人物達は人間ではなく、そこで暮らす動植物たち。

人間が登場せずに動植物たちの演劇なんて、まるでEテレの子供番組みたいで、ちょっと今までに見たことのない座・未来だな(というかこんな演劇ほぼ初めて見たかもしれない)なんて思ったのですが…しかし、これがしっかり座・未来のテーマを描いていて、しかもしっかり感動するのです!

まず、じゅんさい池公園が舞台というのが、いい目の付け所です。

西区の人間なので数回しか行ったことはありませんが、じゅんさい池公園って住宅地や工業地帯の広がる東区の中であそこだけ広い自然が残っていて、実は東区の昔から変わらない自然や歴史を感じられる場所です。

そして、登場人物というか動植物達は、アカマツ、シロヤナギ、シダレザクラ、公園の名前の由来でもあるジュンサイ、外来種のスイレンなどの植物、タヌキ、モグラなどの哺乳類、ヒヨドリ、ウグイスなどの鳥類、カナヘビ、クサガメなどの爬虫類、ギンブナ、メダカなどの魚類、チョウトンボなどの昆虫類、そしてアメリカザリガニやミドリガメなどの外来種など、本当に多様な生物が登場します。

で、例えばアカマツは寿命が長いから長老みたいな存在だったり、野菜として栽培されたジュンサイはみんなから愛される存在として子役たちが演じたり、シダレザクラは京都から移植されたから京都弁だったり、モグラがカナヘビを食べようとする食物連鎖をギャグにしたり、在来種のメダカと外来種のアメリカザリガニが喧嘩したり、在来種のクサガメも外来種のミドリガメも動きが遅かったり、ギンブナは男性の俳優さんが演じていてもメスという設定だったり、タヌキ一家が人間に化けたり、ウグイスが歌の練習をしていたり、チョウトンボが風を司る存在としてナレーションも担当したいたりと、全体的にその生物の設定に基づいて童話的なキャラクターや物語が描かれていて、これはまさに現代の宮沢賢治的世界観。

基本的には小さいエピソードの積み重ねですが、面白いのは彼ら動植物の視点から、砂丘にアカマツの林ができて雨水が溜まって池ができて動植物が暮らし始めたが、やがてそこが住宅地や工業地帯として開発されていくという、東区の歴史をしっかり描いていること。

特に、戦争は「夜明け前」から通じるテーマですが、前回は人間の視点、今回は動植物達の視点から、食糧難の人間に生物達が食べられそうになるという描き方は新鮮でした。

面白かったのは、カナヘビが龍神様となって、じゅんさい池で溺れた人を助けるという展開で、この事件は実際に記録に残っているそうで、それを龍神様のお陰だと思って当時の人達が神社を建立したそうです。

僕自身、その神社を見たことがあったので、そんな歴史があったのか!と興味深かったし、それをカナヘビが龍神様に姿を変えるという神話的展開にして、さらにそれをウルトラマンのパロディでやるという、史実とファンタジーのバランスが本当に絶妙で面白い。

そんな感じで、基本的には面白いエピソードの積み重ねなのですが、タイトルにもある「じゅんさい池とピッカリ城」という二つの題材が、次第に物語の筋を作っていきます。

戦後に砂丘が工業地帯として開発されていくのを動物たちが「ピッカリ城」と名付け、そこで環境問題というテーマが色濃く浮かび上がってきて、さらに工業化でじゅんさい池の水が減って子役たちの演じるジュンサイ達が枯れ果てるという、悲しい展開があります。

しかし、ジュンサイ池を守るために、人間達は再びジュンサイ池に通水し、さらにジュンサイを再び植えることで、動植物たちの平和は守られ、物語はハッピーエンドを迎えます。

自然を破壊するのも人間なら、守ることができるのも人間という、普遍的なテーマが描かれていました。

で、ここで重要だと思ったのが、一つはじゅんさい達が枯れ果てた時に、それまで生態系を荒らす不良のように描かれていた外来種のアメリカザリガニが悲しむという展開で、個人的にここは泣いたところです。

外来種を敵として描くこともできたのでしょうが、在来種も外来種も同じ公園で生きる仲間として描く、ここにこの演劇の優しさを感じました。

もう一つ、人間を敵キャラとして描くこともできたでしょうが、そうではなく、最後は公園を守ってもくれることで、人間は自然の敵にも味方にもなるという描き方をしていて、自然と人間の関係性を考えさせられました。

さらに、実はそれは人間に化けたタヌキのお陰かもしれない、ということを匂わせるオチまでついていて、これも史実とファンタジーのバランスが絶妙で、まさに東区の「平成狸合戦ぽんぽこ」だと思いました。

そんなわけで、在来種と外来種、自然と人間が、敵対するのではなく、共に生きる仲間として描いていたとことが、この劇団に長年通底する「共生」というテーマに繋がっていたと思います。

観劇して、またじゅんさい池公園に行ってみたくなったので、今度行って東区の自然と歴史を感じてこようと思います…お疲れ様でした!