古事記に「この世とあの世の境」と書かれた黄泉比良坂(よもつひらさか)は

島根県松江市東出雲町にある。

そして日本書紀にも記述がある「揖夜神社(いやじんじゃ)」は大和朝廷から

恐れられたという。なぜなら大和朝廷とその取り巻きの豪族たちほとんどの祖先の秦国人徐福

(記紀ではスサノオと書かれた)が殺した出雲王朝の大国主(主王)と言代主(副王)の

たたりを恐れたからだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

境内の神社由来書にも「朝廷が恐れた」と記してある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

東出雲町観光マップによる揖夜神社と黄泉比良坂の位置図。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

道路からこの石段を登り神門を潜る。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神門の注連縄もかなり大きく立派だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

境内正面の拝殿も立派だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿の奥に本殿が見える。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大社造の本殿。木柵の内部には入れないからカメラを差し込んで撮影した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本殿 の屋根は桧皮葺で大変立派だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

境内の石灯篭は亀の上に乗っている。珍しい灯篭で初めて見た。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

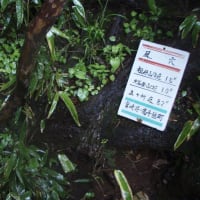

境内の一角には縄を巻いた「おろち」のような姿のものが祀ってある。

おろち、蛇は古代出雲で信仰された神のひとつだ。

古い神社なので古代出雲の慣習が残っているのかも知れない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

揖夜神社の由緒書き。イザナミ(佐毘売の命)、大名持ち(大国主)、それに

事代主と美穂津姫の夫婦が祀ってある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

古代出雲王朝では主祭神は「クナト大神」とその奥方「佐毘売の命」だ。

しかし第17代主王「山崎帯王」のときに、朝鮮人ヒボコの子孫但馬の守と

物部の大群に破れて以来、「クナト大神」「佐毘売命」は「イザナギ」

「イザナミ」と名前を変えられてしまった。つまりここの主祭神 のイザナミは

「佐毘売命」で、「大己貴」は「大名持」を書き換えられた大国主で、少彦名は

書き換えられた「少彦(すくなひこ)ー出雲王朝の副王の役職名」である。

そして事代主は第8代副王の個人名であり、 紀元前3世紀末に渡来した

徐福の部下「穂日」と海童たちに米子市の粟島に幽閉殺害された。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

事代主が粟島の「志都の岩屋」に幽閉殺害されたことは、800年経った万葉集の

時代にはまだ人々の記憶にあったと見えて、万葉集にも「少彦(すくなひこー副王

の役職名で事代主のこと)がいらっしゃった志都の岩屋は幾世経たことだろう」

との歌がこの岩屋の前に立てられている。志都の岩屋は下記のページにあります。

http://yochanh.blog.ocn.ne.jp/kodaiizumo/2013/03/post_b8ed.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

また「美穂津姫の命」は事代主の奥方「沼川姫(ぬなかわひめ)」で越の国

から嫁入りして美保関の屋敷でお住まいだったから「美穂津姫」と呼ばれた。

事代主が亡くなられた後、息子の「タテミナカタ」を連れて越の国に帰られた。

「タテミナカタ」はその後諏訪地方に移住され諏訪の開発に大いに功績があり

「諏訪大社」の主祭神 として祭られている。

諏訪大社訪問記は下記のページにあります。

http://yochanh.blog.ocn.ne.jp/sinshuyamatabi2011/2011/08/5_d694.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一方島根県中部の「三瓶山」は昔は「佐毘売山」と呼ばれていた。

国引き神話では島の島根半島を太い綱で引っ張ってきたと書いてあり、

その綱を繋ぎとめたのが 東の大山(昔は大神山と呼ばれ大国主を祀る)

と西の三瓶山(昔は佐毘売の命にちなみ佐毘売山と呼ばれた)である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

方こちらは観光パンフレットの中の「黄泉比良坂」(よもつひらさか)の部分で、映画のロケにも

使われたと書いてある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この鳥居を潜ると「黄泉比良坂」だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大きな説明看板がたててある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この石も何かのいわれがあるのだろう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これが「黄泉比良坂」である。歩いていても神秘的な感じはまるでしない。

その辺の里山の雑木林の中を歩いているようだ。何故なのかよく考えると

周りの古い木をすべて切り取ってしまい、普通の植林をしたり雑木が生えるに

任せているからだ。

「石畳が轢かれて、周りがうっそうとした大木だらけの森」にぜひとも、復活

して欲しいものだ。今のままでは観光資源としてはあまりにもチャチイ道だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この部分の歴史事件は以下の本による。

斎木雲州著 大元出版 「古事記の編集室」、「出雲と蘇我王国」、「出雲と

大和のあけぼの」、「おとぎ話とモデル」、「万葉の天才歌人柿本人麻呂」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「古代出雲王朝ゆかりの地を尋ねて」のトップページはこちら

http://yochanh.blog.ocn.ne.jp/kodaiizumo/

「ウエブのトップページ」はこちら

http://www17.ocn.ne.jp/~hase-you/ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

島根県松江市東出雲町にある。

そして日本書紀にも記述がある「揖夜神社(いやじんじゃ)」は大和朝廷から

恐れられたという。なぜなら大和朝廷とその取り巻きの豪族たちほとんどの祖先の秦国人徐福

(記紀ではスサノオと書かれた)が殺した出雲王朝の大国主(主王)と言代主(副王)の

たたりを恐れたからだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

境内の神社由来書にも「朝廷が恐れた」と記してある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

東出雲町観光マップによる揖夜神社と黄泉比良坂の位置図。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

道路からこの石段を登り神門を潜る。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神門の注連縄もかなり大きく立派だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

境内正面の拝殿も立派だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

拝殿の奥に本殿が見える。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大社造の本殿。木柵の内部には入れないからカメラを差し込んで撮影した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本殿 の屋根は桧皮葺で大変立派だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

境内の石灯篭は亀の上に乗っている。珍しい灯篭で初めて見た。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

境内の一角には縄を巻いた「おろち」のような姿のものが祀ってある。

おろち、蛇は古代出雲で信仰された神のひとつだ。

古い神社なので古代出雲の慣習が残っているのかも知れない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

揖夜神社の由緒書き。イザナミ(佐毘売の命)、大名持ち(大国主)、それに

事代主と美穂津姫の夫婦が祀ってある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

古代出雲王朝では主祭神は「クナト大神」とその奥方「佐毘売の命」だ。

しかし第17代主王「山崎帯王」のときに、朝鮮人ヒボコの子孫但馬の守と

物部の大群に破れて以来、「クナト大神」「佐毘売命」は「イザナギ」

「イザナミ」と名前を変えられてしまった。つまりここの主祭神 のイザナミは

「佐毘売命」で、「大己貴」は「大名持」を書き換えられた大国主で、少彦名は

書き換えられた「少彦(すくなひこ)ー出雲王朝の副王の役職名」である。

そして事代主は第8代副王の個人名であり、 紀元前3世紀末に渡来した

徐福の部下「穂日」と海童たちに米子市の粟島に幽閉殺害された。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

事代主が粟島の「志都の岩屋」に幽閉殺害されたことは、800年経った万葉集の

時代にはまだ人々の記憶にあったと見えて、万葉集にも「少彦(すくなひこー副王

の役職名で事代主のこと)がいらっしゃった志都の岩屋は幾世経たことだろう」

との歌がこの岩屋の前に立てられている。志都の岩屋は下記のページにあります。

http://yochanh.blog.ocn.ne.jp/kodaiizumo/2013/03/post_b8ed.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

また「美穂津姫の命」は事代主の奥方「沼川姫(ぬなかわひめ)」で越の国

から嫁入りして美保関の屋敷でお住まいだったから「美穂津姫」と呼ばれた。

事代主が亡くなられた後、息子の「タテミナカタ」を連れて越の国に帰られた。

「タテミナカタ」はその後諏訪地方に移住され諏訪の開発に大いに功績があり

「諏訪大社」の主祭神 として祭られている。

諏訪大社訪問記は下記のページにあります。

http://yochanh.blog.ocn.ne.jp/sinshuyamatabi2011/2011/08/5_d694.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一方島根県中部の「三瓶山」は昔は「佐毘売山」と呼ばれていた。

国引き神話では島の島根半島を太い綱で引っ張ってきたと書いてあり、

その綱を繋ぎとめたのが 東の大山(昔は大神山と呼ばれ大国主を祀る)

と西の三瓶山(昔は佐毘売の命にちなみ佐毘売山と呼ばれた)である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

方こちらは観光パンフレットの中の「黄泉比良坂」(よもつひらさか)の部分で、映画のロケにも

使われたと書いてある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この鳥居を潜ると「黄泉比良坂」だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大きな説明看板がたててある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この石も何かのいわれがあるのだろう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

これが「黄泉比良坂」である。歩いていても神秘的な感じはまるでしない。

その辺の里山の雑木林の中を歩いているようだ。何故なのかよく考えると

周りの古い木をすべて切り取ってしまい、普通の植林をしたり雑木が生えるに

任せているからだ。

「石畳が轢かれて、周りがうっそうとした大木だらけの森」にぜひとも、復活

して欲しいものだ。今のままでは観光資源としてはあまりにもチャチイ道だ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この部分の歴史事件は以下の本による。

斎木雲州著 大元出版 「古事記の編集室」、「出雲と蘇我王国」、「出雲と

大和のあけぼの」、「おとぎ話とモデル」、「万葉の天才歌人柿本人麻呂」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「古代出雲王朝ゆかりの地を尋ねて」のトップページはこちら

http://yochanh.blog.ocn.ne.jp/kodaiizumo/

「ウエブのトップページ」はこちら

http://www17.ocn.ne.jp/~hase-you/ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー