パソコンの音声をUSB端子からKenwoodのR-K731に繋いで聞いていたが、16bit音源にしか対応していないので、24bit 196Khzまで対応しているDENONのPMA-50に切り替えた。

使用スピーカーはFostex GX102である。

当初は廉価な中国製のデジタルアンプを探した。中華製は安いが製品によってはホワイトノイズの問題がある製品がある。また、USBアイソレーターを内蔵していない。

PMA-50や60はUSBアイソレーターを内蔵している。電源もそこそこしっかりした物が入っている。加えてDSD対応DACを搭載しており、フルデジタルアンプの特性として省電力である。

値段を考えれば中華アンプが良いのだが、性能や機能面をトータルで考えるとUSB-DAC搭載のPMA-50か後継機種のPMA-60の2択ということになる。(DRA-100はUSB-DACを搭載していない。)新型DDFA搭載のPMA-60の登場でPMA-50の中古価格が安くなってきている。それでも、DDFAのチップを2→1チップ化したPMA-60の性能上の利点を考えればPMA-60を選択すべきだが、ヘッドフォンを接続時にときたま電源が落ちるという製造ロットがあるようだ。2018年4月モデルから対策された模様だ。故障個体を引くのが怖いので、PMA-50の中古を選択した。

PMA-60が搭載する、DDFAモジュールは最新世代の「CSRA6620」となる。DDFAはDirect Digital Feedback Amplifierという言葉が示すように、アナログ信号に変換せずデジタル信号のまま入力できるD級アンプであり、出力した信号をフィードバックして、入力する信号自体を補正することで特性を改善できるのが特徴だ。

PMA-50では「PWMモジュレーター」CSRA6600+「アナログフィードバック」CSRA6601の2チップ構成だったが、PMA-60では「CSRA6620」へと1チップ化、パッケージサイズも9mm×9mmに小型化した。(2)

PMA-50の音は、パキっとした感じの音であり、細かい音も再生する。ストリングス系はスピーカーが金属系振動板なので、独特の響きが伴う鳴りがする。

電子音は目が覚める程にかっちりと鳴る。自然音や生活音はとても生々しいので、ビクっとする事がある。また、ボーカルの細やかな情感を拾うにはうってつけのアンプだと思う。

S/Nはとても良い。(S/N理論値117dB)情報量が多いのだが、音量を上げてもあまりうるさく感じない。

24bit系のいわゆるハイレゾ音源は一聴して情報力が大きく、小さな音も聞き分けられて、なおかつふわっとした感じにしなやかになる。16bit系の方がバリっとした存在感があるが、音楽と向き合って楽しむにはハイレゾ系音源の方が聴きやすい。

アナログアンプよりもデジタルアンプは全体的に音の線が細い。解像度が高いことの代償でもある。それはアナログアンプの音が「滲んでいる」のであって、私にとってはデジタルアンプのフォーカスがピタッとあった音の方が好みである。

SonyのTA-DA9100ESなどのS-Masterは無帰還型であり、裸特性を良くするという考え方だが、PMA-50/60/100などは負帰還型であり、PWM信号基準で演算処理の補正(NFB)をかけている。

SonyはS-Master搭載のAVアンプから撤退している。PioneerのAVアンプは音が硬い。DENONの現行機種のAVアンプがどのような音が分からないが、DENONが最新のCSRA6620を搭載したAVアンプを発売してくれることを願っている。

AVアンプはチャンネル数が多いので、変換効率が高いがゆえに発熱の少ないD級アンプが向いている。できれば、フロントを4chか6ch積んで各chに対してデジタルグライコエコライザーを実装して欲しい。

ちなみに、私が使っているWindows7(32bit)接続のPMA-50は音が途切れる症状がたまにでるので、オーディオ関連のタスク優先順位を上げるソフトを使い[Realtime]設定にした。このソフトの導入で音飛びはなくなった。

http://www.fidelizer-audio.com/download-fidelizer/

●フルデジタルアンプとは?

フルデジアンプとはUSBやSPDIF等のデジタル信号入力をライン入出力レベルのアナログ電圧信号に変換することなく、スピーカーを直接駆動する電力信号に直接変換するアンプである。

内部的には、

デジタル信号>[PCM/DSD-PWM変換回路]>PWM信号(時間軸方向のアナログ信号)>

[高速大電力スイッチング回路]>[ローパスフィルタ]>スピーカー駆動出力信号

となっている。

生成されたPWM信号は連続的に表現しうる物理量であって本質的にアナログである。よって現行のフルデジタルアンプはフルデジタルではないという見解がある。加えてデジタルアンプではなくてパルスアンプと呼ぶべきという考え方もある。

DAC内部でデジタル信号からアナログ信号に変換するときにも一旦PWM信号に変換しているので、DAC内部のPWM信号生成している回路と、デジタルアンプの最終段を直結してしまえば、余分な回路が入らない。オーディオ業界ではPWM生成前の信号がデジタルな製品をフルデジタルアンプと呼んでいるに過ぎない。

DDFAは、PWM変調された信号を基準PWMと比較し、その差分をデジタルベースで処理してエラー訂正を行う回路、ローパスフィルター後の成分をフィードバックしてフィルターの非線形性を補正する回路などで構成され、既存のデジタルアンプに比べて高精度な補正処理を行うことができる。出力段と電源それぞれにエラー補正を行うことで歪の低減効果と電源変動の補正を両立させることに加え、出力インピーダンスを最小に抑える効果も発揮する。(1)

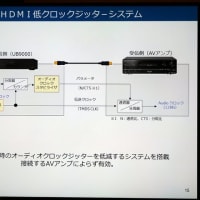

私自身はアナログアンプはフルデジタルアンプの性能向上により、その役割を終えたと考えている。アナログアンプは音の解像度が低いので、映像ソフトの細かく音を聞くという点ではデジタルアンプにはかなわない。アナログアンプ自体が価格と音質が比例するので、音質を求めると高額の費用が必要である。また、再生機側のDAコンバーターの影響を強く受けるので、再生機にも費用がかかる。この点はHDMIデジタル音声出力でも、結局上位機種の方がクロック精度が高いなどの理由で、音質と比例するから同じではあるが、パソコンを音声出力機にした場合は、USBアイソレーター搭載のUSB-DAC内蔵のフルデジタルアンプが有利である。

趣味としてのオーディオが単に音の厚みや濃厚さを追い求める時代は、とっくに終わっているのである。それは単に音に解像度が低いとか、歪み率が高いとかの理由で発生しているのであって、本当に素の音はそっけない。立ち上がりが早くて、立ち下がりも早く、余韻も少ない。音は刺々しいのが本当であって、現代ではミキシング段階でフィルターをかましてノーマライズしている。

原音再生こそがオーディオの本道であり、ボーカルにしても映像の台詞にしても、感情を聞き取るには、解像度が高く、S/Nに優れており、低歪みのフルデジタルアンプが適している。DDFA搭載のデジタルアンプは20Khz付近からノイズ成分があるようだが、加齢で聞こえない周波数帯域であるのであまり問題ではない。

PMA-50を聞いてOPPO UDP205→HDMI接続→TA-DA9100ESで感じたボーカルや台詞の比較的抑えた情感すらも聞き取れる精緻な音を連想させた。最新の技術による正確なクロックによる時間軸上のジッター成分が少ない音とは、細やかな変化を表しうる能力を秘めているのである。

以後はDDFAデジタルアンプとハイレゾ音源がオーディオの新時代を切り開くのであり、アナログアンプなどを中核とした古きオーディオは陳腐化により過去の遺物となり、博物館に収蔵されるのがお似合いの品々となってしまったのである。

(1)英CSRが開発、ハイレゾ時代のデジタルアンプ技術「DDFA」。その実力を山之内 正が検証https://www.phileweb.com/review/article/201502/06/1519_2.html

(2)ただ小さなデジタルアンプじゃない、デノン「PMA-60」発表

http://ascii.jp/elem/000/001/535/1535601/index-2.html

DDFA の実測特性、UCD方式との比較

http://innocent-key.com/wordpress/?page_id=3304

[転載]デジタルアンプ特性比較と試聴テスト

http://innocent-key.com/wordpress/?page_id=3222

使用スピーカーはFostex GX102である。

当初は廉価な中国製のデジタルアンプを探した。中華製は安いが製品によってはホワイトノイズの問題がある製品がある。また、USBアイソレーターを内蔵していない。

PMA-50や60はUSBアイソレーターを内蔵している。電源もそこそこしっかりした物が入っている。加えてDSD対応DACを搭載しており、フルデジタルアンプの特性として省電力である。

値段を考えれば中華アンプが良いのだが、性能や機能面をトータルで考えるとUSB-DAC搭載のPMA-50か後継機種のPMA-60の2択ということになる。(DRA-100はUSB-DACを搭載していない。)新型DDFA搭載のPMA-60の登場でPMA-50の中古価格が安くなってきている。それでも、DDFAのチップを2→1チップ化したPMA-60の性能上の利点を考えればPMA-60を選択すべきだが、ヘッドフォンを接続時にときたま電源が落ちるという製造ロットがあるようだ。2018年4月モデルから対策された模様だ。故障個体を引くのが怖いので、PMA-50の中古を選択した。

PMA-60が搭載する、DDFAモジュールは最新世代の「CSRA6620」となる。DDFAはDirect Digital Feedback Amplifierという言葉が示すように、アナログ信号に変換せずデジタル信号のまま入力できるD級アンプであり、出力した信号をフィードバックして、入力する信号自体を補正することで特性を改善できるのが特徴だ。

PMA-50では「PWMモジュレーター」CSRA6600+「アナログフィードバック」CSRA6601の2チップ構成だったが、PMA-60では「CSRA6620」へと1チップ化、パッケージサイズも9mm×9mmに小型化した。(2)

PMA-50の音は、パキっとした感じの音であり、細かい音も再生する。ストリングス系はスピーカーが金属系振動板なので、独特の響きが伴う鳴りがする。

電子音は目が覚める程にかっちりと鳴る。自然音や生活音はとても生々しいので、ビクっとする事がある。また、ボーカルの細やかな情感を拾うにはうってつけのアンプだと思う。

S/Nはとても良い。(S/N理論値117dB)情報量が多いのだが、音量を上げてもあまりうるさく感じない。

24bit系のいわゆるハイレゾ音源は一聴して情報力が大きく、小さな音も聞き分けられて、なおかつふわっとした感じにしなやかになる。16bit系の方がバリっとした存在感があるが、音楽と向き合って楽しむにはハイレゾ系音源の方が聴きやすい。

アナログアンプよりもデジタルアンプは全体的に音の線が細い。解像度が高いことの代償でもある。それはアナログアンプの音が「滲んでいる」のであって、私にとってはデジタルアンプのフォーカスがピタッとあった音の方が好みである。

SonyのTA-DA9100ESなどのS-Masterは無帰還型であり、裸特性を良くするという考え方だが、PMA-50/60/100などは負帰還型であり、PWM信号基準で演算処理の補正(NFB)をかけている。

SonyはS-Master搭載のAVアンプから撤退している。PioneerのAVアンプは音が硬い。DENONの現行機種のAVアンプがどのような音が分からないが、DENONが最新のCSRA6620を搭載したAVアンプを発売してくれることを願っている。

AVアンプはチャンネル数が多いので、変換効率が高いがゆえに発熱の少ないD級アンプが向いている。できれば、フロントを4chか6ch積んで各chに対してデジタルグライコエコライザーを実装して欲しい。

ちなみに、私が使っているWindows7(32bit)接続のPMA-50は音が途切れる症状がたまにでるので、オーディオ関連のタスク優先順位を上げるソフトを使い[Realtime]設定にした。このソフトの導入で音飛びはなくなった。

http://www.fidelizer-audio.com/download-fidelizer/

●フルデジタルアンプとは?

フルデジアンプとはUSBやSPDIF等のデジタル信号入力をライン入出力レベルのアナログ電圧信号に変換することなく、スピーカーを直接駆動する電力信号に直接変換するアンプである。

内部的には、

デジタル信号>[PCM/DSD-PWM変換回路]>PWM信号(時間軸方向のアナログ信号)>

[高速大電力スイッチング回路]>[ローパスフィルタ]>スピーカー駆動出力信号

となっている。

生成されたPWM信号は連続的に表現しうる物理量であって本質的にアナログである。よって現行のフルデジタルアンプはフルデジタルではないという見解がある。加えてデジタルアンプではなくてパルスアンプと呼ぶべきという考え方もある。

DAC内部でデジタル信号からアナログ信号に変換するときにも一旦PWM信号に変換しているので、DAC内部のPWM信号生成している回路と、デジタルアンプの最終段を直結してしまえば、余分な回路が入らない。オーディオ業界ではPWM生成前の信号がデジタルな製品をフルデジタルアンプと呼んでいるに過ぎない。

DDFAは、PWM変調された信号を基準PWMと比較し、その差分をデジタルベースで処理してエラー訂正を行う回路、ローパスフィルター後の成分をフィードバックしてフィルターの非線形性を補正する回路などで構成され、既存のデジタルアンプに比べて高精度な補正処理を行うことができる。出力段と電源それぞれにエラー補正を行うことで歪の低減効果と電源変動の補正を両立させることに加え、出力インピーダンスを最小に抑える効果も発揮する。(1)

私自身はアナログアンプはフルデジタルアンプの性能向上により、その役割を終えたと考えている。アナログアンプは音の解像度が低いので、映像ソフトの細かく音を聞くという点ではデジタルアンプにはかなわない。アナログアンプ自体が価格と音質が比例するので、音質を求めると高額の費用が必要である。また、再生機側のDAコンバーターの影響を強く受けるので、再生機にも費用がかかる。この点はHDMIデジタル音声出力でも、結局上位機種の方がクロック精度が高いなどの理由で、音質と比例するから同じではあるが、パソコンを音声出力機にした場合は、USBアイソレーター搭載のUSB-DAC内蔵のフルデジタルアンプが有利である。

趣味としてのオーディオが単に音の厚みや濃厚さを追い求める時代は、とっくに終わっているのである。それは単に音に解像度が低いとか、歪み率が高いとかの理由で発生しているのであって、本当に素の音はそっけない。立ち上がりが早くて、立ち下がりも早く、余韻も少ない。音は刺々しいのが本当であって、現代ではミキシング段階でフィルターをかましてノーマライズしている。

原音再生こそがオーディオの本道であり、ボーカルにしても映像の台詞にしても、感情を聞き取るには、解像度が高く、S/Nに優れており、低歪みのフルデジタルアンプが適している。DDFA搭載のデジタルアンプは20Khz付近からノイズ成分があるようだが、加齢で聞こえない周波数帯域であるのであまり問題ではない。

PMA-50を聞いてOPPO UDP205→HDMI接続→TA-DA9100ESで感じたボーカルや台詞の比較的抑えた情感すらも聞き取れる精緻な音を連想させた。最新の技術による正確なクロックによる時間軸上のジッター成分が少ない音とは、細やかな変化を表しうる能力を秘めているのである。

以後はDDFAデジタルアンプとハイレゾ音源がオーディオの新時代を切り開くのであり、アナログアンプなどを中核とした古きオーディオは陳腐化により過去の遺物となり、博物館に収蔵されるのがお似合いの品々となってしまったのである。

(1)英CSRが開発、ハイレゾ時代のデジタルアンプ技術「DDFA」。その実力を山之内 正が検証https://www.phileweb.com/review/article/201502/06/1519_2.html

(2)ただ小さなデジタルアンプじゃない、デノン「PMA-60」発表

http://ascii.jp/elem/000/001/535/1535601/index-2.html

DDFA の実測特性、UCD方式との比較

http://innocent-key.com/wordpress/?page_id=3304

[転載]デジタルアンプ特性比較と試聴テスト

http://innocent-key.com/wordpress/?page_id=3222

| DENON プリメインアンプ USB-DAC搭載/ハイレゾ音源対応/ヘッドホンアンプ搭載 プレミアムシルバー PMA-60-SP |

| デノン |

| DENON プリメインアンプ USB-DAC搭載/ハイレゾ音源対応 プレミアムシルバー PMA-50-SP |

| デノン |