○天井スピーカーの怪

テープメディアを知る人はDolbyと聞くと懐かしいだろう。AVアンプにはDolby Pro Logicなどが実装されており、2chを5chにしたり、5chを7chに変換できる。

一方ではDVD/BD時代に登場したDTS Digital Sorround(5.1ch)は音声の24bit化を果たし、Dolby系の音声トラックよりも明らかに高音質だった。実績の観点からもDolbyに対してDTS優位の印象が拭えない。

そんなDolbyだが、今どきはDolby Atmosといって、7.1.4とかいうスピーカー構成を提唱している。最後の4は「天井スピーカー」の数である。

天井付近にスピーカーを設置するのである。かなりきちんと設置しても地震が来れば落ちるだろう。

しかも、天井にまでサラウンドスピーカーの設置が本当に必要なのか?という問題がある。劇場は収容人員が多いため、サラウンドスピーカーを極力数多く置いて「1つ当たりの音量を下げる」必要がある。天井は観客から等しく距離が取れて、サラウンドスピーカーの設置場所としてしては、適切なのかもしれない。しかし、個人宅ではそもそも室内空間がそれほど広くないし、音像が天井から降ってくる必要性もさしてない。

確かに経験上、サラウンドスピーカーは耳よりも高い位置の方が良いし、メーカーもそれを推奨している。しかし、更に天井にまでスピーカーが必要なのかどうかは疑問である。ドルビー社は特定の音源に方向性をもたせて再生することによって、リアルな空間表現をするとしている。音があちこっち飛び交うことが、ホームシアターとして本当に現実味を持たせるのか、私は疑問を持っている。

○センタースピーカーは不要

まず、これはサラウンド黎明期から言われていたが、センタースピーカーがまず不要である。プロジェクター投影の場合はスクリーンがあって置けないし、フロントと同格のセンターSPでない場合「台詞が痩せる」という問題がある。テレビの下に設置すると、台詞が画面下から聞こえるという違和感が出てくる。よって、ファントムモードで左右のフロントSPに振り分けてしまうのがお薦めなのである。

今どきはプレイヤー側で最初からセンター信号をフロント左右に割り振ることができるようになっている。

○サラウンドも+2ch(合計4ch)で十分であり、余裕があればサラウンドバック+2chを足せば良い。

個人的にはサラウンドも左右2chで十分なのであり、フロアスタンディング型のSPを4つ用意してフロント2ch+サラウンド2chの合計4chで運用するのが基本だと考える。

私はサラウンドSPはグライコ機能で高音を極力下げている。

サラウンドSPが耳に対してユニットが垂直に存在するので、高音が耳につくのである。長岡鉄男氏の作例で「リアカノン」というのがあるのだが、ユニットがリスナーの方を向いていない。聴覚上の高音を下げる意図がある。

高音を下げると、移動感が損なわれると思われるが、その通りで移動感が損なわれるが、それが狙いなのではない。サラウンドの方に比重が移った時に音が全体的にハイ上がりになるのを防ぐためである。

私が保守的なのかもしれないが、サラウンドで縦横無尽に音像が飛び回るのはあまり好みではない。戦争映画で飛行機が来襲するシーンなどではある程度の移動感があった方が良いのだが、通常のシーンでは回りから音で囲まれているなー、という程度がほど良いのである。

私がサラウンドに求めるのは、サラウンドが効いたシーンでの「重低音の大幅増強」である。地を這うような重低音で包み込まれるのが重要なのであり、そのことが現実味を演出する。基本的に戦争映画を念頭に置いているが、一般的な映画やアニメでも緊迫したシーンで重低音が使われており、演出手法の一つとなっていたりもする。

ところが、世間一般ではサラウンドは小型スピーカーで済ませているので、サラウンド効果が得られるシーンでは音が軽くなってしまって、白けてしまう。

逆説的に言えば、ハイ上がりの音の方が移動感が感じられるので「お~凄い!」ということになるだろうけれども、長く聴き込むと、結果として「インチキ臭いから止めるか」ということになりかねない。

現在使っているSonyのTA-DA9100ESはもはや最新コーデックには対応していないのだが、プレイヤーの方でデコードしてPCM音声として受信している。2chの場合はサラウンドの2ch分を自己生成できる。ただし、5ch音源などと比べて、サラウンドの分離度や移動の明瞭度は少ない。しかし、生成されたサラウンドでも聴覚上は自然で音響の雰囲気は良好だったりする。

○サラウンドバックはあっても良いかもしれない。

サラウンドバックは前後の移動感を出すために、考案されたようだ。

実際にはサラウンドバック信号はモノラルである。DTSなどで6ch・7chの信号場合は

「フロント2ch+センター1ch+サラウンド2ch+サラウンドバック1ch(2ch)」である。

TA-DA9100ESでは5ch信号の場合にはサラウンドバック用の信号を生成する機能がある。

仮に5chとして再生した場合はサラウンド(サイド)とサラウンドバックのそれぞれに-3db音量を下げ、同じ信号が入力される。分散してサラウンド用の音が再生されるので、サラウンドSPが2本ときよりも4本の時の方が自然に聞こえるという事である。

○いやいや、そもそも2chを充実させたほうが良いという意見。

サラウンドなんかに投入する資金があるのなら、むしろ2chの全力投球した方が良いという意見もある。テレビなら2chで十分だと思う。2ch(ステレオ)を同軸などでデジタル伝送してDENON PMA-60などで増幅して2chスピーカーで再生した方が、AVアンプなどを使うよりももっと高音質だ。

AVアンプには膨大な端子がついており、内部の基盤もかなりの枚数内蔵されている。多チャンネル分のアンプも内蔵されており、ノイズ源となるDSP部やWi-fi部がついており、1つ1つのチャンネルの増幅再生機として考えた場合、費用対効果でプリメインアンプに劣る。

世の中にはSACDやDVD-Audioのマルチチャンネルオーディオに凝っている人もいる。私もいくつかSACDやDVD-Audioのマルチチャンネルソフトを持っているが、ソフトによっては極端にチャンネルの分離度を上げており、移動感は抜群だが、音楽としては違和感がありすぎだったりもする。

ピンクフロイド「狂気」を再生したが、1回目は音源が左右に飛び回る意外性で楽しめるが、何回も聞く気にならない。

という事もあって、個人的に単純なオーディオ再生装置としては2chで十分だと思う。

室内を真っ暗にしてプロジェクターで大画面投影した場合においてのみ、サラウンドが生きてくる。それも、極端な音像の移動とかは、あまり望まない。音に包み込まれる感じとか、緊迫したシーンや激しい戦闘シーンにおいて重低音を増強するという効果が欲しいのだ。

○サブウーハーを足すよりもフロントを増強した方が良い。

ホームシアターではサブウーハーが必須みたいな風習があるが、一般的なサブウーハーは大口径ウーハーゆえに、フロントと音色が合わない。低音を増強したいのなら、フロントのスピーカーを2本でなくて、4本にしたほうが良い。冗談で言っている訳ではない。少なくとも低音は増強されるし、同じスピーカー4本なら音色による違和感もない。

長岡バックロードホーンならD-77のような20cm2発を目指すよりも、D-57×2とかの方が良い。FE208ESを2発のD-77を拡張したようなバックロードホーンを自作した人がいて、総重量が120kgに達したそうで、引越を頼んだら、相撲取りみたいな人がやってきて一人で持ち上げたそうである。だが、一般的な人なら60kgぐらいからしんどくなり、80kg超えてくると、動かすのにかなり難渋する。

2本にすれば、移動も設置も自由度が増す。きっちりそれぞれ2本を並立させる必要はない。1本はリスニング位置から外した向きにして高音を減衰させることもできる。

○AVアンプのリプレイスを考えたが・・・

TA-DA9100ESは2005年発売の製品なので、もはや時代遅れである。再生プレイヤーのリプレイスと映像HDMIをプレイヤーとプロジェクターを直結させることにより、時代遅れAVアンプでも問題なく使えてきた。TA-DA9100ESはS-Master Proという増幅素子を積んでおり、D級アンプながら、比較的しなやかな音が出る。特にバックロードホーン使いにとって有意義なのは低域の充実した量感が得られるという点である。D級ということで発熱も少なく、必然的にトラブルも少ない。恐らくこのまましばらくは問題なく使えるだろう。

しかし、TA-DA9100ES最新コーデックに非対応で、しかも、UDP-205側がDolby Atmosなどのオブジェクトオーディオをデコードしてくれない。前述した通り、天井スピーカーをやるつもりがないので、Dolby Atmosもいらないので、結局、AVアンプの置き換えも不必要である。

仮に置き換えるとなると、恐ろしいことに現在AVアンプでD級増幅しているのはPioneerだけである。下位グレードのAVアンプはOnkyoに買収された関係からかAB級になっている。ところが、OnkyoのAVアンプは爆熱なのである。絶対に製品寿命を縮める。

現行のPioneerの最上位AVアンプはSC-LX901である。麻倉怜士氏のツィッターでパイオニアAVアンプ新機種の視聴に行ったという趣旨の書き込みがあったそうなので、今年はSC-LX901の後継機種が発売される可能性がある。しかも、パワーアンプ部の従来とは別の素子が使われるという噂も出ている。

親会社のOnkyoは三期連続赤字決算であり、さらにその親会社のギブソンは「破産申請」をしてしまった。パイオニアブランドを抱えるオンキョーの法人格としての雲行きが怪しい。OPPO Digitalの件もあるので「これで最後です~、さようなら~」という事もありえる。

Pioneerの新AVアンプに注目はしているが、正直、あんまり期待していない。

○CD再生機を処分してUDP-205に一本化し、TA-DA9100ES×2+PMA-60という編成を考える。

Pioneer SC-LX901はD級搭載機として10年に及ぶ成熟を遂げ、人によっては高級プリメインアンプに準ずる程度の音質が出ているそうである。しかし、Sony S-Master Proの品位に達しているとは思えない。というか音の傾向が違う。パイオニアはかっちりした「音効」向けのサウンドであり、TA-DA9100ESは比較的しっとりした感じすらあるオールラウンドアンプである。

パイオニアの銀座のショールームに行くと、メインのオーディオシステムはプリ+パワーアンプのアナログアンプのシステムであり、映像を見るときはパイオニアのAVアンプに切り替えている。2者は音の傾向が全く違う。

TA-DA9100ESはオーディオ再生にも向いているとは言え、D級にありがちなクール系であり、オーディオはプリメイン、映像はAVアンプと切り替えている人もいる。

いっその事、オーディオ再生は別システムにするようにしてしまえば良いのでは?と考えた。

運悪くEsotericのUX-3のトレイが出なくなった。修理には金がかかる。実はEsoteric SA-60も持っているのだが、わずかにUX-3の方が良い。

UX-3もしくはSA-60→i.link→9100ESの音声品質は

UDP-205→HDMI→9100ESに勝る。

だが、オーディオ再生はPC→USB→PMA-60 で十分だということが分かってしまった。

CD再生から撤退してしまい、ホームシアターの再生機をUDP-205を決め打ちにすれば、多彩なアンプ編成が考えられる。

TA-DA9100ESの2台+PMA-60使いにすれば、内蔵のデジタルグライコ機能を使い、擬似的にチャンネルデバイダー的な使い方ができるし、コンプレッションドライバー用にアッテネーターを用意する必要もないし、よってアッテネーター挿入による音質劣化も避けられる。

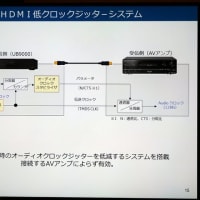

但し、UDP-205がHDMIと同軸のデジタル同時出力に対応しているのか不明である。説明書を読むとHDMIの音声出力を使う場合は同軸はオフにする事が推奨されている。

音響の支配力は相対的に中音にあり、PMA-60→SUT-P11で現代的な高音質を実現する狙いが有る。ホームシアターのオーディオ再生の肝は台詞再生時の忠実な感情表現であり、抑えた感情をも明瞭に響き出すために高性能な音響装置を必要とする。

ただ、それだけであるのならば、ヘッドホンや小型スピーカーによるニアリスニングでも実現できる。加えて家斉鳴動するが如きの重低音はやはりバックロードホーン(や共鳴管)の自作スピーカーの独壇場なのである。

テープメディアを知る人はDolbyと聞くと懐かしいだろう。AVアンプにはDolby Pro Logicなどが実装されており、2chを5chにしたり、5chを7chに変換できる。

一方ではDVD/BD時代に登場したDTS Digital Sorround(5.1ch)は音声の24bit化を果たし、Dolby系の音声トラックよりも明らかに高音質だった。実績の観点からもDolbyに対してDTS優位の印象が拭えない。

そんなDolbyだが、今どきはDolby Atmosといって、7.1.4とかいうスピーカー構成を提唱している。最後の4は「天井スピーカー」の数である。

天井付近にスピーカーを設置するのである。かなりきちんと設置しても地震が来れば落ちるだろう。

しかも、天井にまでサラウンドスピーカーの設置が本当に必要なのか?という問題がある。劇場は収容人員が多いため、サラウンドスピーカーを極力数多く置いて「1つ当たりの音量を下げる」必要がある。天井は観客から等しく距離が取れて、サラウンドスピーカーの設置場所としてしては、適切なのかもしれない。しかし、個人宅ではそもそも室内空間がそれほど広くないし、音像が天井から降ってくる必要性もさしてない。

確かに経験上、サラウンドスピーカーは耳よりも高い位置の方が良いし、メーカーもそれを推奨している。しかし、更に天井にまでスピーカーが必要なのかどうかは疑問である。ドルビー社は特定の音源に方向性をもたせて再生することによって、リアルな空間表現をするとしている。音があちこっち飛び交うことが、ホームシアターとして本当に現実味を持たせるのか、私は疑問を持っている。

○センタースピーカーは不要

まず、これはサラウンド黎明期から言われていたが、センタースピーカーがまず不要である。プロジェクター投影の場合はスクリーンがあって置けないし、フロントと同格のセンターSPでない場合「台詞が痩せる」という問題がある。テレビの下に設置すると、台詞が画面下から聞こえるという違和感が出てくる。よって、ファントムモードで左右のフロントSPに振り分けてしまうのがお薦めなのである。

今どきはプレイヤー側で最初からセンター信号をフロント左右に割り振ることができるようになっている。

○サラウンドも+2ch(合計4ch)で十分であり、余裕があればサラウンドバック+2chを足せば良い。

個人的にはサラウンドも左右2chで十分なのであり、フロアスタンディング型のSPを4つ用意してフロント2ch+サラウンド2chの合計4chで運用するのが基本だと考える。

私はサラウンドSPはグライコ機能で高音を極力下げている。

サラウンドSPが耳に対してユニットが垂直に存在するので、高音が耳につくのである。長岡鉄男氏の作例で「リアカノン」というのがあるのだが、ユニットがリスナーの方を向いていない。聴覚上の高音を下げる意図がある。

高音を下げると、移動感が損なわれると思われるが、その通りで移動感が損なわれるが、それが狙いなのではない。サラウンドの方に比重が移った時に音が全体的にハイ上がりになるのを防ぐためである。

私が保守的なのかもしれないが、サラウンドで縦横無尽に音像が飛び回るのはあまり好みではない。戦争映画で飛行機が来襲するシーンなどではある程度の移動感があった方が良いのだが、通常のシーンでは回りから音で囲まれているなー、という程度がほど良いのである。

私がサラウンドに求めるのは、サラウンドが効いたシーンでの「重低音の大幅増強」である。地を這うような重低音で包み込まれるのが重要なのであり、そのことが現実味を演出する。基本的に戦争映画を念頭に置いているが、一般的な映画やアニメでも緊迫したシーンで重低音が使われており、演出手法の一つとなっていたりもする。

ところが、世間一般ではサラウンドは小型スピーカーで済ませているので、サラウンド効果が得られるシーンでは音が軽くなってしまって、白けてしまう。

逆説的に言えば、ハイ上がりの音の方が移動感が感じられるので「お~凄い!」ということになるだろうけれども、長く聴き込むと、結果として「インチキ臭いから止めるか」ということになりかねない。

現在使っているSonyのTA-DA9100ESはもはや最新コーデックには対応していないのだが、プレイヤーの方でデコードしてPCM音声として受信している。2chの場合はサラウンドの2ch分を自己生成できる。ただし、5ch音源などと比べて、サラウンドの分離度や移動の明瞭度は少ない。しかし、生成されたサラウンドでも聴覚上は自然で音響の雰囲気は良好だったりする。

○サラウンドバックはあっても良いかもしれない。

サラウンドバックは前後の移動感を出すために、考案されたようだ。

実際にはサラウンドバック信号はモノラルである。DTSなどで6ch・7chの信号場合は

「フロント2ch+センター1ch+サラウンド2ch+サラウンドバック1ch(2ch)」である。

TA-DA9100ESでは5ch信号の場合にはサラウンドバック用の信号を生成する機能がある。

仮に5chとして再生した場合はサラウンド(サイド)とサラウンドバックのそれぞれに-3db音量を下げ、同じ信号が入力される。分散してサラウンド用の音が再生されるので、サラウンドSPが2本ときよりも4本の時の方が自然に聞こえるという事である。

○いやいや、そもそも2chを充実させたほうが良いという意見。

サラウンドなんかに投入する資金があるのなら、むしろ2chの全力投球した方が良いという意見もある。テレビなら2chで十分だと思う。2ch(ステレオ)を同軸などでデジタル伝送してDENON PMA-60などで増幅して2chスピーカーで再生した方が、AVアンプなどを使うよりももっと高音質だ。

AVアンプには膨大な端子がついており、内部の基盤もかなりの枚数内蔵されている。多チャンネル分のアンプも内蔵されており、ノイズ源となるDSP部やWi-fi部がついており、1つ1つのチャンネルの増幅再生機として考えた場合、費用対効果でプリメインアンプに劣る。

世の中にはSACDやDVD-Audioのマルチチャンネルオーディオに凝っている人もいる。私もいくつかSACDやDVD-Audioのマルチチャンネルソフトを持っているが、ソフトによっては極端にチャンネルの分離度を上げており、移動感は抜群だが、音楽としては違和感がありすぎだったりもする。

ピンクフロイド「狂気」を再生したが、1回目は音源が左右に飛び回る意外性で楽しめるが、何回も聞く気にならない。

という事もあって、個人的に単純なオーディオ再生装置としては2chで十分だと思う。

室内を真っ暗にしてプロジェクターで大画面投影した場合においてのみ、サラウンドが生きてくる。それも、極端な音像の移動とかは、あまり望まない。音に包み込まれる感じとか、緊迫したシーンや激しい戦闘シーンにおいて重低音を増強するという効果が欲しいのだ。

○サブウーハーを足すよりもフロントを増強した方が良い。

ホームシアターではサブウーハーが必須みたいな風習があるが、一般的なサブウーハーは大口径ウーハーゆえに、フロントと音色が合わない。低音を増強したいのなら、フロントのスピーカーを2本でなくて、4本にしたほうが良い。冗談で言っている訳ではない。少なくとも低音は増強されるし、同じスピーカー4本なら音色による違和感もない。

長岡バックロードホーンならD-77のような20cm2発を目指すよりも、D-57×2とかの方が良い。FE208ESを2発のD-77を拡張したようなバックロードホーンを自作した人がいて、総重量が120kgに達したそうで、引越を頼んだら、相撲取りみたいな人がやってきて一人で持ち上げたそうである。だが、一般的な人なら60kgぐらいからしんどくなり、80kg超えてくると、動かすのにかなり難渋する。

2本にすれば、移動も設置も自由度が増す。きっちりそれぞれ2本を並立させる必要はない。1本はリスニング位置から外した向きにして高音を減衰させることもできる。

○AVアンプのリプレイスを考えたが・・・

TA-DA9100ESは2005年発売の製品なので、もはや時代遅れである。再生プレイヤーのリプレイスと映像HDMIをプレイヤーとプロジェクターを直結させることにより、時代遅れAVアンプでも問題なく使えてきた。TA-DA9100ESはS-Master Proという増幅素子を積んでおり、D級アンプながら、比較的しなやかな音が出る。特にバックロードホーン使いにとって有意義なのは低域の充実した量感が得られるという点である。D級ということで発熱も少なく、必然的にトラブルも少ない。恐らくこのまましばらくは問題なく使えるだろう。

しかし、TA-DA9100ES最新コーデックに非対応で、しかも、UDP-205側がDolby Atmosなどのオブジェクトオーディオをデコードしてくれない。前述した通り、天井スピーカーをやるつもりがないので、Dolby Atmosもいらないので、結局、AVアンプの置き換えも不必要である。

仮に置き換えるとなると、恐ろしいことに現在AVアンプでD級増幅しているのはPioneerだけである。下位グレードのAVアンプはOnkyoに買収された関係からかAB級になっている。ところが、OnkyoのAVアンプは爆熱なのである。絶対に製品寿命を縮める。

現行のPioneerの最上位AVアンプはSC-LX901である。麻倉怜士氏のツィッターでパイオニアAVアンプ新機種の視聴に行ったという趣旨の書き込みがあったそうなので、今年はSC-LX901の後継機種が発売される可能性がある。しかも、パワーアンプ部の従来とは別の素子が使われるという噂も出ている。

親会社のOnkyoは三期連続赤字決算であり、さらにその親会社のギブソンは「破産申請」をしてしまった。パイオニアブランドを抱えるオンキョーの法人格としての雲行きが怪しい。OPPO Digitalの件もあるので「これで最後です~、さようなら~」という事もありえる。

Pioneerの新AVアンプに注目はしているが、正直、あんまり期待していない。

○CD再生機を処分してUDP-205に一本化し、TA-DA9100ES×2+PMA-60という編成を考える。

Pioneer SC-LX901はD級搭載機として10年に及ぶ成熟を遂げ、人によっては高級プリメインアンプに準ずる程度の音質が出ているそうである。しかし、Sony S-Master Proの品位に達しているとは思えない。というか音の傾向が違う。パイオニアはかっちりした「音効」向けのサウンドであり、TA-DA9100ESは比較的しっとりした感じすらあるオールラウンドアンプである。

パイオニアの銀座のショールームに行くと、メインのオーディオシステムはプリ+パワーアンプのアナログアンプのシステムであり、映像を見るときはパイオニアのAVアンプに切り替えている。2者は音の傾向が全く違う。

TA-DA9100ESはオーディオ再生にも向いているとは言え、D級にありがちなクール系であり、オーディオはプリメイン、映像はAVアンプと切り替えている人もいる。

いっその事、オーディオ再生は別システムにするようにしてしまえば良いのでは?と考えた。

運悪くEsotericのUX-3のトレイが出なくなった。修理には金がかかる。実はEsoteric SA-60も持っているのだが、わずかにUX-3の方が良い。

UX-3もしくはSA-60→i.link→9100ESの音声品質は

UDP-205→HDMI→9100ESに勝る。

だが、オーディオ再生はPC→USB→PMA-60 で十分だということが分かってしまった。

CD再生から撤退してしまい、ホームシアターの再生機をUDP-205を決め打ちにすれば、多彩なアンプ編成が考えられる。

TA-DA9100ESの2台+PMA-60使いにすれば、内蔵のデジタルグライコ機能を使い、擬似的にチャンネルデバイダー的な使い方ができるし、コンプレッションドライバー用にアッテネーターを用意する必要もないし、よってアッテネーター挿入による音質劣化も避けられる。

但し、UDP-205がHDMIと同軸のデジタル同時出力に対応しているのか不明である。説明書を読むとHDMIの音声出力を使う場合は同軸はオフにする事が推奨されている。

音響の支配力は相対的に中音にあり、PMA-60→SUT-P11で現代的な高音質を実現する狙いが有る。ホームシアターのオーディオ再生の肝は台詞再生時の忠実な感情表現であり、抑えた感情をも明瞭に響き出すために高性能な音響装置を必要とする。

ただ、それだけであるのならば、ヘッドホンや小型スピーカーによるニアリスニングでも実現できる。加えて家斉鳴動するが如きの重低音はやはりバックロードホーン(や共鳴管)の自作スピーカーの独壇場なのである。

| パイオニア SC-LX901 AVレシーバー ブラック SC-LX901(B) 【国内正規品】 |

| パイオニア |