名古屋商科大学時代。英語の教授が英単語の語源の本を出していて

地中海は英語で「the Mediterranean Sea」というんですが、その「Mediterranean(メダタレイニアン)」という単語を

ラテン語mediterraneus (medius中間の+terra土地+-AN=土地の中間に位置している

といった感じで黒板に説明しました。

確かに地中海はヨーロッパ大陸European continentとアフリカ大陸の間に位置します。

これを聞いて「お見事!( ^o^)ノ◇ ザブトン1マイ」って思ったものです。

日本語でも「地中海」と書きますが、昔の人は、この意味を知った上で訳したんだろうな、昔の人の知恵というか名訳に感心しました。

それ以来、語源etymologyに興味を持った次第です。

それ以来、気になる単語が出てくると語源(接辞affix(接頭辞prefix、接尾辞suffix.)、語幹rootを調べるようになりました。stem / the root of a word

CDやDVDなども「メディア」っていいますが、確かにパソコンとCDやDVDの間でデータを仲立ち(中立ち/媒)します。

市内に「テラ」という本屋があり、その建物の上に地球儀の看板(オブジェ?)が立てられています。

また、隣の川越町に中部電力の電気に関する科学館があり、その名も「川越電力館テラ46」です。

日本人が中国から漢字を取り入れて新しく熟語や国字を作っていったように、英語圏の人もラテン語やギリシャ語から言葉を取り入れて新しい言葉を作っていったと知ったとき、東西の違いはあれ、していることは同じなんだなって感心しました。

英単語もMediterraneanのように長ければ長いほど、一見難しく見えますが、パーツの意味を知っていれば、あとはパーツの足し算なので逆に覚えやすいんですよね。

却って短い単語はいくつもの意味があり覚えにくいのに対し、長い単語は対応する意味が少ないんですよね。

パーツの意味を知っていると、他の単語の意味もある程度推測がつく場合があるのが最大の利点なんですよね。

漢字にも偏や旁があるのと似ています。

それ以来、英語を話せることができるようになるより、語源を知ることの方が自分にとって大切になってしまいました。。

だから今でも英語は話せません(;^_^A

etymology:語源学、語源

[語源] etymo(=true) = 語の真義を究める学

【語根】log-、 leg-、log-、loqu-、loqui

【語根の基のギリシア語(Gk.)】Gk.legein = to speak(話す); Gk.logos = a word、speech、thought( 「話す」の意味から「言語」「思想」「学問」)

Mediterranean

[名]

1 ((the ~))地中海.

2 地中海人種.

━━[形]

1 地中海(付近)の, 地中海沿岸に住む.

2 地中海人種の.

3 ((m-))〈海が〉陸地に取り囲まれている.

[ラテン語mediterraneus (medius中間の+terra土地+-AN=土地の中間に位置している). △MEDIUM, TERRACE]

〔[語源]MEDI「中央, 中間」: medial, mediate, mediocre, medium; immediate, intermediate; medieval, Mediterranean, meridian〕

〔[語源] TERR「土地」: Mediterranean, subterranean, terrace, terrain, terrestrial, terrier, territory; disinter, inter〕

-an

「…の土地の(人)」「…に所属する(人)」「…を奉じる(人)」「《動》…属の, …科の」∥Italian, republican, Hegelian, mammalian.

[ラテン語]

[接尾]

「..の, ..に関する(人, もの), ..に属する(人, もの)など」の意味の形容詞[名詞]を作る. European. republican. historian.

地中海のMediterranean という名前は、ラテン語のmediterraneus、つまり 'inland' (medius, 'middle' + terra, 'land, earth'),から由来しており、

近年では、"The Med" というのが、地中海とそれを取り巻く周辺地域を日常の会話で語る場合の共通の短縮形として用いられている。

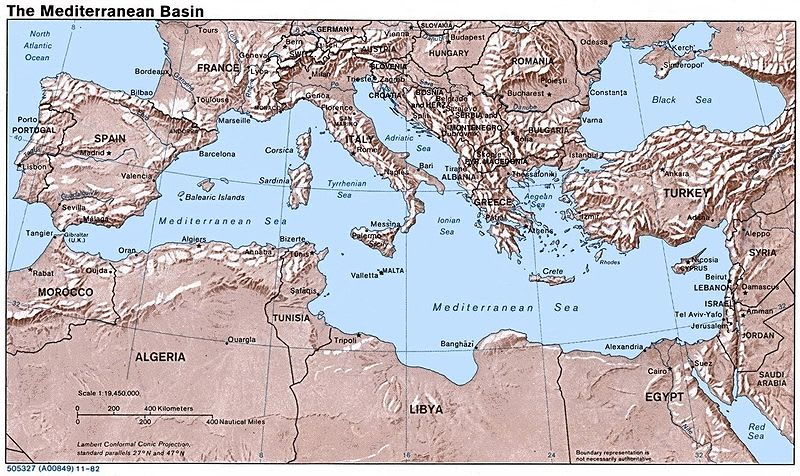

地理

地中海の地図正確には、西をジブラルタル海峡で大西洋と接し、東はダーダネルス海峡とボスポラス海峡を挟んでマルマラ海と黒海につながる海をいう。マルマラ海を地中海に含めることもあるが、黒海を含めることはしない。19世紀に掘削されたスエズ運河を介して、現在は紅海を経由してインド洋につながる。

内海であるため、比較的波が穏やかである。また沿岸は複雑な海岸線に富んでいるため良港に恵まれ、3つの大陸を往来することができる。こうした条件から、地中海は古代から海上貿易が盛んで、古代ギリシア文明、ローマ帝国などの揺籃となった。現在も世界の海上交通の要衝のひとつである。

地中海の沿岸は夏に乾燥、冬に湿潤となり、地中海性気候と呼ばれる。この気候のため、オリーブ等の樹木性作物の栽培が盛んであるほか、夏のまばゆい太陽や冬季の温和な気候を求めて太陽に恵まれない地域から多くの観光客が訪れる。

ウィキペディアより

地中海は英語で「the Mediterranean Sea」というんですが、その「Mediterranean(メダタレイニアン)」という単語を

ラテン語mediterraneus (medius中間の+terra土地+-AN=土地の中間に位置している

といった感じで黒板に説明しました。

確かに地中海はヨーロッパ大陸European continentとアフリカ大陸の間に位置します。

これを聞いて「お見事!( ^o^)ノ◇ ザブトン1マイ」って思ったものです。

日本語でも「地中海」と書きますが、昔の人は、この意味を知った上で訳したんだろうな、昔の人の知恵というか名訳に感心しました。

それ以来、語源etymologyに興味を持った次第です。

それ以来、気になる単語が出てくると語源(接辞affix(接頭辞prefix、接尾辞suffix.)、語幹rootを調べるようになりました。stem / the root of a word

CDやDVDなども「メディア」っていいますが、確かにパソコンとCDやDVDの間でデータを仲立ち(中立ち/媒)します。

市内に「テラ」という本屋があり、その建物の上に地球儀の看板(オブジェ?)が立てられています。

また、隣の川越町に中部電力の電気に関する科学館があり、その名も「川越電力館テラ46」です。

日本人が中国から漢字を取り入れて新しく熟語や国字を作っていったように、英語圏の人もラテン語やギリシャ語から言葉を取り入れて新しい言葉を作っていったと知ったとき、東西の違いはあれ、していることは同じなんだなって感心しました。

英単語もMediterraneanのように長ければ長いほど、一見難しく見えますが、パーツの意味を知っていれば、あとはパーツの足し算なので逆に覚えやすいんですよね。

却って短い単語はいくつもの意味があり覚えにくいのに対し、長い単語は対応する意味が少ないんですよね。

パーツの意味を知っていると、他の単語の意味もある程度推測がつく場合があるのが最大の利点なんですよね。

漢字にも偏や旁があるのと似ています。

それ以来、英語を話せることができるようになるより、語源を知ることの方が自分にとって大切になってしまいました。。

だから今でも英語は話せません(;^_^A

etymology:語源学、語源

[語源] etymo(=true) = 語の真義を究める学

【語根】log-、 leg-、log-、loqu-、loqui

【語根の基のギリシア語(Gk.)】Gk.legein = to speak(話す); Gk.logos = a word、speech、thought( 「話す」の意味から「言語」「思想」「学問」)

Mediterranean

[名]

1 ((the ~))地中海.

2 地中海人種.

━━[形]

1 地中海(付近)の, 地中海沿岸に住む.

2 地中海人種の.

3 ((m-))〈海が〉陸地に取り囲まれている.

[ラテン語mediterraneus (medius中間の+terra土地+-AN=土地の中間に位置している). △MEDIUM, TERRACE]

〔[語源]MEDI「中央, 中間」: medial, mediate, mediocre, medium; immediate, intermediate; medieval, Mediterranean, meridian〕

〔[語源] TERR「土地」: Mediterranean, subterranean, terrace, terrain, terrestrial, terrier, territory; disinter, inter〕

-an

「…の土地の(人)」「…に所属する(人)」「…を奉じる(人)」「《動》…属の, …科の」∥Italian, republican, Hegelian, mammalian.

[ラテン語]

[接尾]

「..の, ..に関する(人, もの), ..に属する(人, もの)など」の意味の形容詞[名詞]を作る. European. republican. historian.

地中海のMediterranean という名前は、ラテン語のmediterraneus、つまり 'inland' (medius, 'middle' + terra, 'land, earth'),から由来しており、

近年では、"The Med" というのが、地中海とそれを取り巻く周辺地域を日常の会話で語る場合の共通の短縮形として用いられている。

地理

地中海の地図正確には、西をジブラルタル海峡で大西洋と接し、東はダーダネルス海峡とボスポラス海峡を挟んでマルマラ海と黒海につながる海をいう。マルマラ海を地中海に含めることもあるが、黒海を含めることはしない。19世紀に掘削されたスエズ運河を介して、現在は紅海を経由してインド洋につながる。

内海であるため、比較的波が穏やかである。また沿岸は複雑な海岸線に富んでいるため良港に恵まれ、3つの大陸を往来することができる。こうした条件から、地中海は古代から海上貿易が盛んで、古代ギリシア文明、ローマ帝国などの揺籃となった。現在も世界の海上交通の要衝のひとつである。

地中海の沿岸は夏に乾燥、冬に湿潤となり、地中海性気候と呼ばれる。この気候のため、オリーブ等の樹木性作物の栽培が盛んであるほか、夏のまばゆい太陽や冬季の温和な気候を求めて太陽に恵まれない地域から多くの観光客が訪れる。

ウィキペディアより

わたしは、ぜんぜんついていけませんでした。

とくに外書購読の授業はおてあげ

語源・・・ 私もそういうのは、大好きです。

でも、いろいろな説があって、ほんとはどれがただしいの? というのもいっぱい

時は金なり 時は鐘なり~ 英語と日本語のことわざでは、こういうのはおもしろいって思います。

日本語だと

へのかっぱ=木っ端の火? は疑問

馬鹿の語源もいろいろな説があって、ほんとはどれがただしいか?

ダサイの語源も最近の言葉なのに、説が多くてほんとはどれ?

野菜→はらたいら説、だから埼玉説など

「だっちゅうの」パイレーツのギャグも昔からあったようですね

うなぎのさばき方で関東と関西も、俗説では関東は武士の腹きりで背開きという説は、最近ではちがうらしいですね(^・^)

関東のうなぎは、油が多いから、真ん中に油をおとすため? うなぎによって、裁き方を変えているお店もあるとか・・・

日本人でラーメンを最初に食べた人は、琉球の人? 600年前

最近は、テレビ番組でいろいろな新説をやっていて、本能寺の変、関が原の戦い、鎌倉幕府のひらかれたのは・・・ 聖徳太子の肖像画

こういうのもおもしろいですね(^・^)

ときどき、どきどきしながら、テレビを見ていますと、さむいしゃれでおちです。

私も英語できるわけじゃないんですよ

ただ、語源が好きなだけ(;^_^A

挙げてもらった項目、あとから時間があれば

調べてみますね(^o^;

ぼくは英語とスペイン語が得意です。スペイン語を勉強すると英語の本来の意味が見えてきますよ。