「出産には金がかかる。なら出産費用を配ればいい」

こういう泥棒のような短絡さが気に食わない。

これで少子化対策になるんだろうか。金を貰ったら産む、という単純なものだろうか。

規制や補助金で不採算部門が温存され、

つぎはぎだらけの社会保障制度に多くの人がタダ乗りし、

公共サービスの維持を大義名分に、公務員の人件費は据え置かれる。

行政によって、社会全体が高コスト体質になっている。

今の仕組み、今の水準の社会保障制度を無理に維持しようとするから、少子化が問題になる。社会保障の水準を税収に見合った程度に下げていけば、少子化は問題にならない。問題視する必要が無い。

子供を産むかどうか、何人産むかはそれぞれの夫婦の問題であって、これを社会問題に転化するからおかしな話になる。むしろ、効果のあるかどうか分からない少子化対策を打ち出すことで、制度変更のコストが増すだけだ。

<出産一時金>42万円に増 来年10月から 財源に不満も 毎日新聞 2008年12月13日

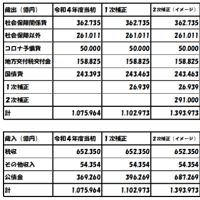

厚生労働省は12日の社会保障審議会医療保険部会で、出産育児一時金(現在35万円、09年1月以降38万円)を7万円アップし、42万円とする方針を説明した。09年10月~11年3月の暫定措置。妊産婦が立て替え払いせずに済むよう、医療保険が費用を医療機関に直接支払う仕組みを徹底させる。年間の所要金額約450億円のうち半分を国庫負担で、残りを保険料と交付税でまかなう。大筋で了承されたものの、舛添要一厚労相はこれまで財源を「全額国庫負担」と説明しており、出席者が不満を表明する場面もあった。

一時金について舛添氏は当初「地域差をつける」と表明したが、自身が設置した検討会で猛反発を受け「一律アップ」に転じた。その際、舛添氏は「全額国庫負担で」と述べたが財務省と調整できず、3分の1程度は保険料で負担せざるを得なくなった。国庫補助の割合は保険者の財政力に応じて決めるといい、補助がゼロの健保組合も出てくる見込み。このため12日の審議では、負担増となる自治体や健保組合の代表らから「話が違う」と批判が相次いだ。

35万円→38万円の変更は、21年1月から施行。そのための政令改正は、この20年12月にギリギリ決まった。厚生労働省は政令の遅れをうけて、前代未聞の改正条例参考案を作って市町村に流すという不手際ぶりを発揮した。

それでようやく決まったと思ったら、もう次の変更だ。しかも、増額分は全額国庫負担の予定だったに、保険料からの負担アリという話になった。地域ごとに決めるという予定も、一律アップに変更された。そして、21年10月~23年3月の期間限定、暫定措置。その先はどうするか未定ときた。

どうも、継ぎはぎ感が否めない。腰が据わってない。ちゃんと事前準備をしてから施行できるんだろうか?そもそも、21年10月には麻生総理も舛添厚労相も閣僚を去っているんじゃなかろうか?

こういう泥棒のような短絡さが気に食わない。

これで少子化対策になるんだろうか。金を貰ったら産む、という単純なものだろうか。

規制や補助金で不採算部門が温存され、

つぎはぎだらけの社会保障制度に多くの人がタダ乗りし、

公共サービスの維持を大義名分に、公務員の人件費は据え置かれる。

行政によって、社会全体が高コスト体質になっている。

今の仕組み、今の水準の社会保障制度を無理に維持しようとするから、少子化が問題になる。社会保障の水準を税収に見合った程度に下げていけば、少子化は問題にならない。問題視する必要が無い。

子供を産むかどうか、何人産むかはそれぞれの夫婦の問題であって、これを社会問題に転化するからおかしな話になる。むしろ、効果のあるかどうか分からない少子化対策を打ち出すことで、制度変更のコストが増すだけだ。

<出産一時金>42万円に増 来年10月から 財源に不満も 毎日新聞 2008年12月13日

厚生労働省は12日の社会保障審議会医療保険部会で、出産育児一時金(現在35万円、09年1月以降38万円)を7万円アップし、42万円とする方針を説明した。09年10月~11年3月の暫定措置。妊産婦が立て替え払いせずに済むよう、医療保険が費用を医療機関に直接支払う仕組みを徹底させる。年間の所要金額約450億円のうち半分を国庫負担で、残りを保険料と交付税でまかなう。大筋で了承されたものの、舛添要一厚労相はこれまで財源を「全額国庫負担」と説明しており、出席者が不満を表明する場面もあった。

一時金について舛添氏は当初「地域差をつける」と表明したが、自身が設置した検討会で猛反発を受け「一律アップ」に転じた。その際、舛添氏は「全額国庫負担で」と述べたが財務省と調整できず、3分の1程度は保険料で負担せざるを得なくなった。国庫補助の割合は保険者の財政力に応じて決めるといい、補助がゼロの健保組合も出てくる見込み。このため12日の審議では、負担増となる自治体や健保組合の代表らから「話が違う」と批判が相次いだ。

35万円→38万円の変更は、21年1月から施行。そのための政令改正は、この20年12月にギリギリ決まった。厚生労働省は政令の遅れをうけて、前代未聞の改正条例参考案を作って市町村に流すという不手際ぶりを発揮した。

それでようやく決まったと思ったら、もう次の変更だ。しかも、増額分は全額国庫負担の予定だったに、保険料からの負担アリという話になった。地域ごとに決めるという予定も、一律アップに変更された。そして、21年10月~23年3月の期間限定、暫定措置。その先はどうするか未定ときた。

どうも、継ぎはぎ感が否めない。腰が据わってない。ちゃんと事前準備をしてから施行できるんだろうか?そもそも、21年10月には麻生総理も舛添厚労相も閣僚を去っているんじゃなかろうか?