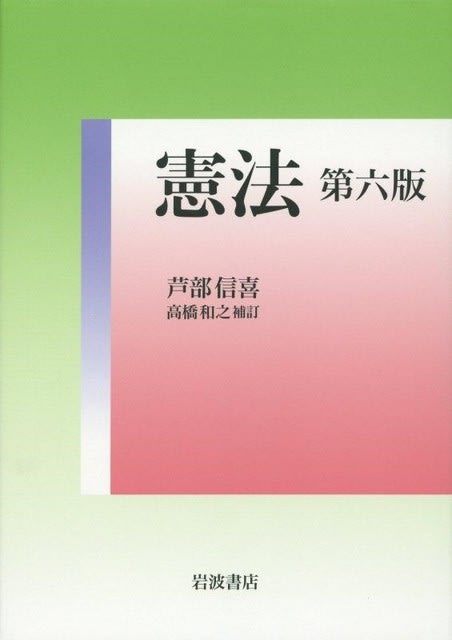

写真は、

「憲法第6版」芦部信喜 岩波書店

である。

今の中学校社会「公民」の優れた教科書の構成は、

すべてこの書に拠っている。

いまだに、

憲法学で芦部信喜の業績は、

燦然と輝いているし、

この書は、彼の弟子によって補訂されており、

ほぼ最新の内容を盛り込んでいる。

もともとは、

芦部信喜先生がNHKの放送大学で講義をされたとき、

小さなテキストを書かれ、

それをもとに体系書として完成されたものである。

私は、法律学を修めていたことがあるが、

この書には、随分支えられた。

成績も、憲法が1番よかった。

あるとき、

経営学部を擁する大学の図書館に、

この書がないことを発見し、

これは嘆かわしい、すぐ備えるべきだと思った。

たまたま大学を訪れたときに、

教務主任の教授にそのことを告げると、

「すぐ準備する」ということであった。

ところが、いつまでたっても、備えられなかった。

実現したのは、10年後である。

地元図書館にリクエストした。

すると、まもなく購入された。

ありがたい話である。

地域の図書館も、ばかにならない。