しばらく「雲」のネタが続いたので、ちょいと方向性を変えてみます。

ってか、また突っ込んどきたいネタをTV上で見かけるようになったからなんだけどね。

タイトルにある通り、「長期金利」について。

つまり、日本国債の「長期金利」についてです。

なんであそこまでバカ騒ぎするのか・・・と思ってると、Wikiにその答えが記されていました。

『長期金利は、長い償還期間という理由からいくつか特徴がある。

1.物価変動の予測に左右される。

2.住宅ローンなど、長期融資の金利の基準になる』

Wikiからの引用です。

そう。国債の長期金利が上昇すると、将来の物価が高くなったり、不動産ローンの金利が上昇するんじゃないか、って書いてます。

そう。つまり今日の記事は、「のんき、Wikipediaに挑む」です。

さて。それでは、そもそも「長期金利」とは一体何のことを言っているんでしょう。

そして、本当に長期金利は物価変動の予測に左右されたり、住宅ローンなど、長期融資の金利の基準になったりするのでしょうか。

TVのニュースなどでは、実際に「住宅ローンが上がる」って大騒ぎしてますね。

何でも住宅ローンの金利を変動金利から固定金利に変更する客が増えてるとか云々とか・・・。

さて。のんきはかつて、こんなことを記事にしました。

なぜ「経済」なのか~アベノミクスでスタグフレーションは起きるのか?~

実はこの記事、現段階で、のんきの記事の中で一番人気です。

よっぽど気になるんだね。 アベノミクスでスタグフレーションが起きるんじゃないかって。

アベノミクスでスタグフレーションが起きるんじゃないかって。

実は、アベノミクスでスタグフレーションなど起きないっていう理屈は、こちらの記事→なぜ、「経済」なのか~アベノミクスの目指す物価上昇(後編)~の方が完璧なんですが、なぜ「経済」なのか~アベノミクスでスタグフレーションは起きるのか?~の記事には、多くの人が話題にしたがる、「原油価格」について言及しています。

ちょいと引用してみます。

ってことで、もしのんきのブログをまじめに読んでくれている人がいたとしたら、これからTVや新聞紙、週刊誌などを見るときに気を付けて見てみてください。きっと、これからのマスコミ報道では、この「原材料費の高騰」をピックアップする報道が目立ってくるはずです。

さて、どうでしょう。 この記事は、のんきが去年の12月末に書いた記事です。

この記事は、のんきが去年の12月末に書いた記事です。

・・・

・・・ その通りになってませんか?

その通りになってませんか?

そして、のんきはこのように書いています。

だけど、それを実感した人がこの国にどれくらいいたでしょうか。

理由は簡単。「ガソリン代(正確には原油価格)を決定しているのは為替変動だけではない」からです。

原油価格をコントロールしているのは、主に「先物投資」と呼ばれる投機マネーです。

アメリカが中東地域に対して戦争を仕掛けたとか、中東地域で地域紛争が起こったとか。そういったニュース報道がなされることの方が、よほど原油価格に対しては重大な結果を与え、投機マネーが集中し、原油価格が高騰するのです。

であれば、日本政府が中東地域の政治に影響力を持ち、または友好関係を保ち続けることで、中東地域の平和に貢献していく方が、よほど原油価格を安定する上では重要なことです。

そして、こうも書いています。

そして、こうも書いています。

「円安が理由で、身近なものから物価が上昇する」っていう説の裏に、何の明確な根拠も存在しない

と。

さてさて。 実はこのことを明確に証明するようなデータがそろそろ登場してまいりました。

実はこのことを明確に証明するようなデータがそろそろ登場してまいりました。

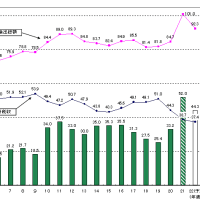

ガソリン価格推移 最近1ヶ月のレギュラー価格

カーライフナビっていうサイトから取ってきました。

グラフだけ画像にしてみます。

どうでしょう。 上がったり、下がったりはしながらも、全体的にその金額は下がっていますよね。

上がったり、下がったりはしながらも、全体的にその金額は下がっていますよね。

「円安が原因でガソリン代が上昇」などしていませんね。

原因は一つ。原油価格は為替相場だけが原因で決まるわけではないからです。

ちなみにこちらの記事→なぜ、「経済」なのか~アベノミクスの目指す物価上昇(後編)~で「GDPデフレーター」のことを話題にしていますね。

GDPデフレーターがプラスであればインフレ、マイナスであればデフレです。

多くの人が誤解しているのは、日銀が示している「2%のインフレ目標」のインフレとは、「消費者物価指数(CPI)」だと思い込んでいることにあります。ですが、インフレを決定しているのは消費者物価指数ではなくGDPデフレーターです。

「Wikipediaに挑む!」なんて言いながらWikiから引用するのですが

GDPデフレーターが消費者物価指数や企業物価指数など他の物価指数と著しく異なる点は、GDPデフレーターは輸入物価の上昇による影響を控除した「国内」の物価水準を表しているという点である。

と書いています。つまり日本の物価上昇を決定づけられている項目には、「輸入物価」は一切排除されているということ。

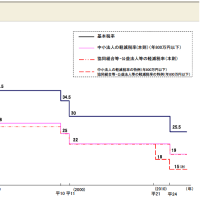

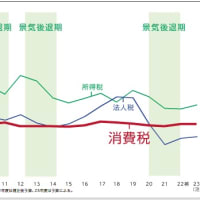

このグラフは、原油価格の推移です。

Wikiの画像をそのまま拝借してます。

2007年から2008年にかけて物価が急速に上昇していますね。

ところが・・・

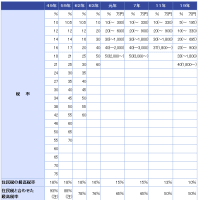

青い指数「CPI」が2007年くらいから2009年にかけて、上昇していますね。

ところが、ちなみに赤い指数「コアコアCPI」とはCPI、つまり消費者物価指数から「食料及びエネルギーを除いた指数」なのだそうです。

こちらは下落していますね。

こちらはGDPデフレーターの推移。 2007年から2009年にかけて、マイナスに推移していますね。

2007年から2009年にかけて、マイナスに推移していますね。

前年比にして、

2006年 -1.1

2007年 -0.9

2008年 -1.3

2009年 -0.5

そう。消費者物価指数は上昇しているにも関わらず、日本の市場は「デフレ」なのです。

原因は一つ。2007年から2008年にかけて、原油価格が急上昇しているから。

つまり、いくら消費者物価指数が上昇しようが、そこに占める輸入品の割合が大きければ、市場はデフレになるのです。

マスコミのミスリードが、いかに異常なものかということが、ここでもよくわかりますね。

それでは、国債の「長期金利」。これは一体何を意味しているのでしょう。

国債の長期金利は本当に「物価変動の予測に左右」され、「住宅ローンなど、長期融資の金利の基準になる」のでしょうか

そう。のんきがここで記事にするということは、のんきはそうではない、と思っているから。

ってことで、次回記事で、「国債の長期金利」について、詳しく解説いたします。

日本の未来は明るい!!

は日本を元気にする!!

は日本を明るくする!!

帰りしにクリックを・・・

あなたの1票が、のんきのブログを沢山の方に知っていただく力になります^^

ってか、また突っ込んどきたいネタをTV上で見かけるようになったからなんだけどね。

タイトルにある通り、「長期金利」について。

つまり、日本国債の「長期金利」についてです。

なんであそこまでバカ騒ぎするのか・・・と思ってると、Wikiにその答えが記されていました。

『長期金利は、長い償還期間という理由からいくつか特徴がある。

1.物価変動の予測に左右される。

2.住宅ローンなど、長期融資の金利の基準になる』

Wikiからの引用です。

そう。国債の長期金利が上昇すると、将来の物価が高くなったり、不動産ローンの金利が上昇するんじゃないか、って書いてます。

そう。つまり今日の記事は、「のんき、Wikipediaに挑む」です。

さて。それでは、そもそも「長期金利」とは一体何のことを言っているんでしょう。

そして、本当に長期金利は物価変動の予測に左右されたり、住宅ローンなど、長期融資の金利の基準になったりするのでしょうか。

TVのニュースなどでは、実際に「住宅ローンが上がる」って大騒ぎしてますね。

何でも住宅ローンの金利を変動金利から固定金利に変更する客が増えてるとか云々とか・・・。

さて。のんきはかつて、こんなことを記事にしました。

なぜ「経済」なのか~アベノミクスでスタグフレーションは起きるのか?~

実はこの記事、現段階で、のんきの記事の中で一番人気です。

よっぽど気になるんだね。

アベノミクスでスタグフレーションが起きるんじゃないかって。

アベノミクスでスタグフレーションが起きるんじゃないかって。実は、アベノミクスでスタグフレーションなど起きないっていう理屈は、こちらの記事→なぜ、「経済」なのか~アベノミクスの目指す物価上昇(後編)~の方が完璧なんですが、なぜ「経済」なのか~アベノミクスでスタグフレーションは起きるのか?~の記事には、多くの人が話題にしたがる、「原油価格」について言及しています。

ちょいと引用してみます。

ってことで、もしのんきのブログをまじめに読んでくれている人がいたとしたら、これからTVや新聞紙、週刊誌などを見るときに気を付けて見てみてください。きっと、これからのマスコミ報道では、この「原材料費の高騰」をピックアップする報道が目立ってくるはずです。

さて、どうでしょう。

この記事は、のんきが去年の12月末に書いた記事です。

この記事は、のんきが去年の12月末に書いた記事です。 ・・・

・・・ その通りになってませんか?

その通りになってませんか?そして、のんきはこのように書いています。

だけど、それを実感した人がこの国にどれくらいいたでしょうか。

理由は簡単。「ガソリン代(正確には原油価格)を決定しているのは為替変動だけではない」からです。

原油価格をコントロールしているのは、主に「先物投資」と呼ばれる投機マネーです。

アメリカが中東地域に対して戦争を仕掛けたとか、中東地域で地域紛争が起こったとか。そういったニュース報道がなされることの方が、よほど原油価格に対しては重大な結果を与え、投機マネーが集中し、原油価格が高騰するのです。

であれば、日本政府が中東地域の政治に影響力を持ち、または友好関係を保ち続けることで、中東地域の平和に貢献していく方が、よほど原油価格を安定する上では重要なことです。

そして、こうも書いています。

そして、こうも書いています。「円安が理由で、身近なものから物価が上昇する」っていう説の裏に、何の明確な根拠も存在しない

と。

さてさて。

実はこのことを明確に証明するようなデータがそろそろ登場してまいりました。

実はこのことを明確に証明するようなデータがそろそろ登場してまいりました。ガソリン価格推移 最近1ヶ月のレギュラー価格

カーライフナビっていうサイトから取ってきました。

グラフだけ画像にしてみます。

どうでしょう。

上がったり、下がったりはしながらも、全体的にその金額は下がっていますよね。

上がったり、下がったりはしながらも、全体的にその金額は下がっていますよね。「円安が原因でガソリン代が上昇」などしていませんね。

原因は一つ。原油価格は為替相場だけが原因で決まるわけではないからです。

ちなみにこちらの記事→なぜ、「経済」なのか~アベノミクスの目指す物価上昇(後編)~で「GDPデフレーター」のことを話題にしていますね。

GDPデフレーターがプラスであればインフレ、マイナスであればデフレです。

多くの人が誤解しているのは、日銀が示している「2%のインフレ目標」のインフレとは、「消費者物価指数(CPI)」だと思い込んでいることにあります。ですが、インフレを決定しているのは消費者物価指数ではなくGDPデフレーターです。

「Wikipediaに挑む!」なんて言いながらWikiから引用するのですが

GDPデフレーターが消費者物価指数や企業物価指数など他の物価指数と著しく異なる点は、GDPデフレーターは輸入物価の上昇による影響を控除した「国内」の物価水準を表しているという点である。

と書いています。つまり日本の物価上昇を決定づけられている項目には、「輸入物価」は一切排除されているということ。

このグラフは、原油価格の推移です。

Wikiの画像をそのまま拝借してます。

2007年から2008年にかけて物価が急速に上昇していますね。

ところが・・・

青い指数「CPI」が2007年くらいから2009年にかけて、上昇していますね。

ところが、ちなみに赤い指数「コアコアCPI」とはCPI、つまり消費者物価指数から「食料及びエネルギーを除いた指数」なのだそうです。

こちらは下落していますね。

こちらはGDPデフレーターの推移。

2007年から2009年にかけて、マイナスに推移していますね。

2007年から2009年にかけて、マイナスに推移していますね。前年比にして、

2006年 -1.1

2007年 -0.9

2008年 -1.3

2009年 -0.5

そう。消費者物価指数は上昇しているにも関わらず、日本の市場は「デフレ」なのです。

原因は一つ。2007年から2008年にかけて、原油価格が急上昇しているから。

つまり、いくら消費者物価指数が上昇しようが、そこに占める輸入品の割合が大きければ、市場はデフレになるのです。

マスコミのミスリードが、いかに異常なものかということが、ここでもよくわかりますね。

それでは、国債の「長期金利」。これは一体何を意味しているのでしょう。

国債の長期金利は本当に「物価変動の予測に左右」され、「住宅ローンなど、長期融資の金利の基準になる」のでしょうか

そう。のんきがここで記事にするということは、のんきはそうではない、と思っているから。

ってことで、次回記事で、「国債の長期金利」について、詳しく解説いたします。

日本の未来は明るい!!

|

は日本を元気にする!!

|

帰りしにクリックを・・・

あなたの1票が、のんきのブログを沢山の方に知っていただく力になります^^