2023年5月14日(日曜日)

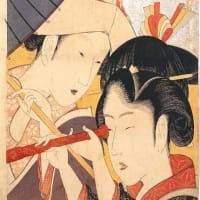

安来市加納美術館:安来市加納美術館の名品展~収蔵品カタログ~

イベント:「アートdeトーク」

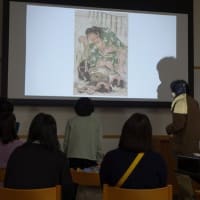

鑑賞作品:「湖辺(こへん)」小野竹喬作

参加者 3名 うち一般の方1名

ファシリテーター(レポーター):春日美由紀

同日の午後の鑑賞会は5月17日付の山陰中央新報でも紹介されたので、午前の鑑賞会の様子をレポートします。

1時間の鑑賞会なので、2作品を鑑賞することにしました。1作品目は平面作品(日本画)、2作品目は立体作品(木彫)としました。みるみるのメンバーが紹介してくださった一般の参加者が1名いらっしゃると伺っていたので、対話型鑑賞が平面の絵画作品のみならず、立体作品でも可能であることを体験していただこうと考えて作品を選定しました。

今回のレポートは1作品目の平面作品での鑑賞の様子とします。

A)B)C)は鑑賞者 ※ファシリテータの介入や鑑賞時の気づきについてのコメント

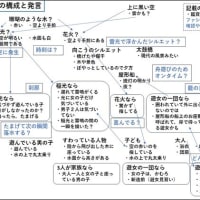

鑑賞の流れ

A)きれいな景色、空が金で、素朴な景色にちょっと不似合いな感じ。

B)空が、日本画特有の金箔でのキンキラキンではなくて、近づいたら金で、ぼんやり光らせる技術がすごい。そこが周りと比べて目立つ。

C)いつの時間なのか、空を見て考えていた。たなびいた雲が夕方を感じさせる。夕日が雲を照らして金色に光っているよう・・・。

※背景の金地の空と雲から対話が始まり、時刻「夕方なのか朝なのか」に話題が移る。

B)ボート部の生徒の話とかで、朝は水が凪いでいるとのことなので、この水面も波が立っていないから、朝なのではないか?朝焼けの中、舟に乗って仕事をしているのではないか?それにしてもお日様を描かれていないのはなんでなのかな?

※画中に描かれている人物について言及がある。水面の話が出るが、水面が川なのか湖なのか海なのかについて語られないので、そこを問うてみる。

B)川の終わりかけ、河口部なのではないか?背景の山並みがはっきりと描かれている所と、その奥がぼんやりと霞んでいるところがあるので、あのあたりが川の出口なのではないか?

C)川にしては大きすぎる気がする。湖のような・・・。背景の山並みがはっきりと描かれている所と、その奥がぼんやりと霞んでいるところがあると言われたところが、湖の奥行に思われる。また、2隻の舟の距離感が思ったよりも遠い気がする。手前はかなり人物の描写が細かいが、奥の人物は省略されていることから、みている以上に遠い気がするので。

※水面の広がりの広大さが語られるが、場所によっては大きな河口もあるだろうし、この場所がそもそもどこ(国など)なのかが語られていないので、国について訊いてみる。

A)日本だと思う。民家の様子から・・・。宍道湖か中海、それにしても、現代ではなく、少し古い時代。家の様子は日本には限定できないかも?中国もあり?

B)中国なら、もっと壮大な自然を演出するのではないか?

A)春だと思うので、桜?と柳?桜なら日本かな?

※初めて植物について言及、特に桜について。

C)あえて桜を描いているので日本ではないかと思う。

※残りの2人も賛同の様子

A)舟は渡し舟なのではないかと考え、奥の舟には2人の人が乗っていることから、で、最終便か始発便なのではないかと思う。手前の舟は渡し終えて対岸へ帰るところ、奥はこちらの岸へ渡して、今日は終わり。絵の右の外側に人家がある。

B)緑の木は柳ではないか?枝がしなって揺れているようにみえるところから。

※季節は春で、人物の様子から、朝のようでも夕方のようでもあるとは?

A)「春はあけぼの、ようよう白くなりゆく山際・・・」だとすると、朝かな?働く人も、朝なら元気、夕方だとちょっと疲れた~~、で、ご苦労様。

C)夕方にもみえる。人の営み、民家を描いていることから、人と水の関りとか、人が重要なのでは?

※時間帯についての疑問がわくのは、人物や民家が描かれているからではないかという意見が出る。

C)道がある。描かれているものは自然物と人工物。道ができるほど人の往来があるということ。

※やっと、道についての言及がある

B)道があることで、人の生活感、暮らしが景色の中に感じられる、でも、道には誰も歩いていない、道に人が歩いていると日常になってしまう、そうはしたくなかったのでは?画中の人に注目させて、労働賛歌?

A)ごちゃごちゃした説明的なものは省略(船着き場などは描かれていない)されて、絵として、そこまでの生活感はやめて、かな?

※春の日の何気ない人の営みから、この景色の中で人が自然の中で共に暮らしていることが皆さんのお話から伝わってきました。

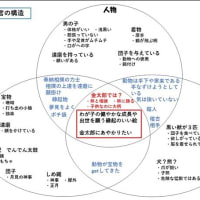

振り返り

初めて「対話型鑑賞」に参加される方がいらっしゃったので、その方が発言しやすい雰囲気を大切に進めました。みるみるメンバー2名も初参加の方の発言を大切に鑑賞を進めてくれたので助かりました。

「朝なのか夕方なのか?」という問いを投げることで、その根拠を探すために作品をくまなくみてくれるのではないかと考え、ちょっとしつこいくらいに、その問いを繰り返したことは反省です。もちろん、決着は出ないのですが、終盤に「どちらにもみえるということから考えられることは?」というちょっとチャレンジングな問いを投げてみたことで「自然に囲まれた中での人のひそやかな営み、暮らし」のような話が出てきたのではないかと思うところです。

単に「美しい春の自然を描いただけのものではない」という気付きによってこの作品の持つ豊かさを鑑賞者の皆さん自身が感じてくださったのではないかと思います。

みるみるメンバーの振り返り

Sさん

最初に金箔が貼られた空に注目し、この時間帯がいつ頃なのかという話になりました。朝焼けの時間と夕暮れの日の落ちゆく時間と意見が分かれていたのですが、対立した見方に対してどちらか正解を決めなければならないという流れにならないように注意を払いながら、ファシリテーションを進めていくのは流石だと思いました。また、途中日本の風景画という話も出てきてかなり時間をかけてここが日本であると感じる理由について家々の景色や植物に着目しながら話を進めていきましたが、これも最終的に自然と人の営みの重なる美しさや勤労の美という日本人の美徳と上手くマッチする見方に落とし込まれたのではと思います。

Iさん

3人という少ない人数での対話型鑑賞を行うということで,この人数でまだ鑑賞を行ったことがなったので,とても興味深い鑑賞の経験になりました。鑑賞者の人数が少ないということはそれだけ意見の幅が狭まる危険性があることがわかり,鑑賞者の性別や年齢によっては意見に偏りが生じかねないため,ファシリテーターができるだけ鑑賞者の視点が広がるような問いかけや鑑賞者の発言をより深めるワードが重要になると,人数が少ない中での鑑賞から気づくことができました。