日時:2023年10月28日(土)20:00~20:30

作品:「四季の森」 林義男作 (足立美術館 所蔵)

ファシリテーター:房野伸枝

参加者:みるみる会員5名

画像リンク先:足立美術館ミュージアムショップ / 四季の森 (adachi-museum.or.jp)

私は今年度から小学校勤務となり、小学生を対象に対話型鑑賞を行うようになりました。ただいま、低学年でも対話が活発にできる作品選びをしているところです。今回の作品は、童画で子どもたちにも親しみやすく、また、低・中・高学年で実践したところ、年齢が上がるにつれて解釈にも幅が出たので、大人では、どんな対話が展開されるのか興味がありました。

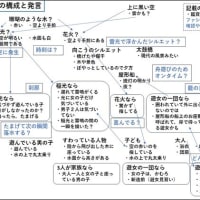

<鑑賞の流れ>

・は鑑賞者の発言の要約。 ファシリテーターのパラフレーズは省略。

F:ファシリテーターの発言。( )はファシリテーターの意図。

・4本の木に顔があり、かわいらしい印象。目を閉じているが、口元が笑っていて、親近感がわく。

F:木を擬人化しているのか、人を木に見立てているのか、どうでしょう?(擬人化についての焦点化)

・木を人に見立てていると思う。四季を表している。桜のようなピンクの木と鳥がいるところが春、青い葉が茂っているのは夏、黄色く紅葉しているのが秋、葉が落ちていて、ミノムシがいるのが冬。

・木の幹の色も四季を表している。それぞれの木の幹も、春は白っぽく、夏はコントラストの強い色、秋は紅葉しているので幹も茶色、冬はグレーっぽい。

・楽しさを感じる。秋の木の下で人?小人?が踊っている。手を挙げて、足もステップを踏んでいるような恰好で、4本の木も枝の様子が手を挙げているようで、表情も口角が上がっていて楽しそう。リスとウサギも楽しそうにみている。

・ウサギやリスと大きさを比べると背丈が変わらないので踊っているのは小人では。太鼓をたたいている小人もいる。小人がいる木が秋の木なので、この場面は秋を表しているのでは。日本なら秋祭りがある。小人の服装はヨーロッパっぽい。

・メインは秋だと思うが、季節を象徴するものとして木を描いている。四季は順にめぐっていくので、春の木は他よりは距離があるのをみると、自分の順番が来るのを待っているように感じる。

F:木を擬人化しているとも、四季を擬人化しているともいえる。(擬人化についての確認)

・太陽の様子が、ピエロが笑っているような表情に見えるから、下で踊っている小人をにこにこみている。

F:太陽が小人を見守っているということ?(太陽の役割についての返し)

・木も日の光が大事なので、木も笑っている。その全体の様子を太陽があったかく見守っている。

・幼児向けの絵本の挿絵のようで、見ているうちに四季の巡りを気付けるようになっている。子どもにもわかる「童画」では?

・とんがり帽子をかぶっている小人が11人みえるが、木の後ろに一人いれば、12人ということで、12か月を表しているのでは。太鼓をたたいている年を取った小人は髭を生やして音頭を取っている年代が違う小人。

F:髭を生やして太鼓をたたいているおじいさんについては?(音について、他の小人との関係性についてもう少し意見を引き出したい投げかけ)

・木を囲んでいる小人は若々しい。太鼓をたたいている小人は白髭を生やして赤鼻でおじいさん。踊っているのは孫?年寄りは子どもが好きで、子どもも年寄りが好き。ホンワカする雰囲気がある。

・年寄りがお祭りの踊りを子どもたちに教えているのかも?

・学校なのかも?太鼓をたたいているのは先生かも。学芸会の季節なので同じような衣装を着て、出し物の練習をしている。

・太鼓のおじいさんはリズムをとって、みんな拍を合わせている。規則的なリズムをとって、順繰りに時間や季節を巡らせているのでは。

F:なぜ、秋だけクローズアップされているのでしょう?(秋について解釈を深めるための投げかけ)

・学芸会シーズン、実りの秋、ハロウィーン、感謝祭、1年の豊穣をお祝いしている。金色の落ち葉の上を踊っている様子から、1年の成果が表れるのは秋だから、秋の実りを喜ぶということを伝えているのでは。

・秋だけに落ち葉があるが、春には、アカゲラ、夏には小鳥、冬にはミノムシ、秋だけには一緒にいてくれる存在がいない。だから、秋にはさみしくないように小人か子どもたちが寄り添っているのかな。その逆で、秋にたくさん集まっているから、他の木に動物たちが集まっているのかもしれない。

F:どの木にも生き物がいて、季節は巡ってもその季節に似つかわしい動物たちがいる。実りの秋をお祝いする意味でも、秋の落ち葉の上をステージに見立てて、小人たちが1年の収穫をみんなでお祝いしている。季節の営み、収穫、実りへの喜びを表現しているという場面なのではないでしょうか。(まとめ)

<ふりかえりでの鑑賞者の意見(18分)>

・しっかりと見る視点を誘導してくれたのはわかりやすかった。「○○について、どうですか」と言われた時、自分が違うところを見ていたので言っていいのかな、どうしようかな、と思ってしまった。木についてもう少し話したかった。木の表情と様子について、何を意味しているのか、木の関係性や、家族を模しているものはあるのだろうかなど、考えることがあった。

・木のディスクリプションがもっとあったらよかった。春の木以外も一本ずつちゃんと見ていくとよかった。並べ方や木の擬人化などの意味も聞いてもよかった。

・背景について、太陽が出ているが、空の色が白っぽかったりするところもあったり、もっと言及すればよかった。

・この作品をみんなでどう見るか、という作品のコンセプトはどうだったか。こどもたちはVTSでいいが、大人向けにはACOP的に、コンセプトについて、この作品の言わんとしているところを、ファシリとして、みんなの言葉から紡いでまとめをするといいのでは。

<ファシリテーションをして>

小学生対象には意見が出やすい作品だと思います。しかし、ご意見にもあったように対話型鑑賞に慣れていて、鑑賞力も向上しているみるみるのメンバーとの鑑賞では大人向けに進める必要がありました。今回は大人が鑑賞者ということもあり、作品の解釈には早めに達したので、30分で締めましたが、鑑賞者が十分に作品を鑑賞したと感じられるようなファシリテーションを心がけたいと思います。貴重なご意見をくださった鑑賞者の皆様、本当にありがとうございました!鑑賞者に合わせて深い解釈へ言葉を紡いでいけるようになるため、今後も励みます。