日時 2023年 7月14日(金) 20:00~21:00

ファシリテーター:房野伸枝

参加者 : みるみるの会メンバー 3名

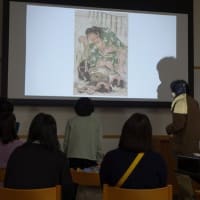

鑑賞作品 : 「解放」 ベン シャーン 作 ニューヨーク近代美術館 蔵

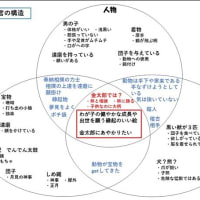

私がこの作品で対話型鑑賞を始めたのは11年前。中学校の美術科の授業で生徒を対象に行ってきました。ちょうどその頃は「東日本大震災」の後で、生徒たちは様々なメディアから流れてくる津波や被災の様子に触れていたので、この作品から「津波」「地震」「避難」を読み取り、解釈することが多くありました。人は情報として知っていること、経験したことから物事を語るので、それも致し方ないのですが、実際は1945年に描かれた、フランスがドイツ軍から解放された事を描いた作品だそうです。しかし、そんな情報を得なくとも、「何か大変な災厄が起こり、3人の子どもたちはそれに翻弄された被害者。 遊具で遊んでいるようでも顔や体はこわばり、不安定な様子が感じられる」ということには、毎回たどり着きます。そこから「(戦争を含む)このような悲しいことは2度と起こしてほしくない」という解釈に結びついていくのがほとんどです。

昨今も、ロシアのウクライナ侵攻、異常気象による洪水などのニュースが後を絶ちません。そんな中、大人はこの作品をどのように鑑賞していくのか興味深く、ファシリテーションに臨みました。

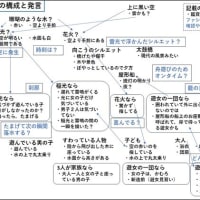

<鑑賞者からの意見>(抜粋。パラフレーズは省略。Fは起点にしたファシリからの問いかけなど)

・廃墟みたい。回転する遊具、3本グリップがあり、女の子が3人遊んでいる。

・壁が壊れている。内装の壁紙、ドア、窓がむき出しに見える。下に瓦礫がごろごろしている。建物が傾いている。

・子どもは遊んでいるんだけど、顔が楽しそうではない。怖い顔をしている。目を見開き、恐怖にこわばっていて、ひきつっているよう。

F 楽しそうではない、っていうことは、これは遊んでいる場面なのでしょうか?(揺さぶりをかけてみる)

・赤いポールや、遊具の形から、「回旋塔」という遊具であると思われる。(ただし、危険な遊具ということで、日本の学校や公園からは撤去されており、30代以下の人は見たことも経験もないかも。)

・背景が怖い。横向きの激しい筆あとで、強い風が吹いている感じ。青い色だが、すっきり晴れた青空ではない。背景の瓦礫と相まって、いい感じがしない。

F では、これは台風や竜巻のような自然災害でおきたことでしょうか?

・台風なら、家の半分だけが壊れるということはないと思う。爆弾?台風なら、瓦礫がこんなに粉々ではないだろう。爆弾で破壊されたものでは。

・不穏な感じ。壁紙が明るい花柄だったり、暖色系の壁紙だったりなんだけれど、それが壊れてむき出しになっているというところに非日常的な感じを受けるし、瓦礫もこんなに手前にたまっていて、女の子は緊張している感じがするし、全体的に明るい感じがしない。もとはそれぞれの部屋で温かい生活があったと思わせるが、それが壊れている。その対比が余計に怖い感じ。

F 背景をもっとよく見てみましょう。(さらにディスクリプションを促す)

・壁に弾痕があり、屋根も黒く焦げているようなところがあるので、戦災だと思う。

・瓦礫がきれいに寄せてある。遊具のポールのあたりは瓦礫がなくなっている。だから、戦いが激しい時ではなく、大人たちが、子どもたちのために瓦礫をどけて、遊べるようにしたのでは。

・けれど遊んではいても、家族を戦火で奪われた子どもたちと思われるので、表情に陰かがあるのかな。

・ウクライナの子どもたちが浮かんだ。同じように爆弾が落ちて、ニュースで見た道路はこんなにきれいじゃなかった。・瓦礫をどけて、子どもたちがこんなに遊べるようになったのは、もう、狙われなくなったということでは。外で遊ぶことを親が許すってことは、もう攻められなくなった確信があるのでは。

F 瓦礫の状況から、戦争の状況や時系列について新しく発見してくれました。

F 子どもたちについて、これまでの意見を踏まえてもう一度よく見てみましょう。

・体が突っ張って、緊張しているように見える。腕もピンと伸びて、緊張感がうかがえる。

・怖い思いをした経験があるから、その場所にいれば思い出すことがあると思うが、それでも子どもは遊びたいんだな。と感じる。そんな元気な子どもを見る大人はホッとすると思う。

・どうしてこわばっているかというと、足がつかないからかな?

F こういう遊具で遊んだことはありますか?

・回旋塔や回転シーソーで遊んだことがある。ちょっと怖いけど、遠心力でふわっと浮遊する感じが楽しかった。

・ふわっとする感覚は、非日常を味わえるということ。戦争でつらい気持ちを、非日常の遊具で癒しているのかも。

・子どもたちの服の色と、壁紙の緑やオレンジ、赤が似ていて、対応しているように見える。

F 壊された部屋と子供たちの関連性を感じるということでしょうか。

F 爆撃で壊された建物の廃墟を背景に遊ぶ子どもたちということを踏まえて、さらに何か?

・カウンセリングで、家族を亡くした人に「元気出して」となぐさめの言葉をかけても悲しみは癒えない。一緒に散歩するなど、行動を促して一緒に体を動かすほうがいいという話を思い出して、この子どもたちもつらいことを抱えているんだろうけど、体を動かして、ふわっとなるような、危なっかしい遊びを思いっきりすることで、つらい社会の出来事を行動で癒すとか、本能的に動いているのでは。やらざるを得ないというか、体が勝手に動くというか。

F子どもの生命力が垣間見える。けれど、戦争によるつらさも抱えている。

・強い風が吹いているけれど、子どもの周りは明るい色。左半分の子どもの周りは元気になろうとしている感じがする。

・どんな状況でも遊ぼうっていう気持ちがあることに希望がある。

Fその希望は、子ども自身も、周りで見る人にもあるということのように感じます。

<ふりかえり>

・最初に怖いという雰囲気だけだったが、よく見ることで、その理由を考えていくのが楽しかった。

・ファシリの流れについて、最初の印象、人物、背景のディスクリプションをして、また人物に戻ってシフトアップするという流れがとてもスムーズだと思った。パラフレーズが自然で小まとめをしてもらえてよかった。

・緑の服の子の表情が気になった。どうしてあんな表情なんだろう。足がつかないほど高いから?

・この遊びの危険性やスリルから顔がこわばっているのか、背景の戦災からくるものなのかは、人物のディスクリプションをみんなで重ねていけば分かってきたのかもしれない。足のポーズも気になる。危うさや浮遊感を感じさせるにはこの異常な高さは必要なのかも。

・人物のポーズ、特に下半身については意見が出なかったので、もっと丁寧にディスクリプションすればよかった。

・なすがまま、自分ではどうしようもない感じは、遠心力で飛ばされそう、手が離れたらとばされることでよくわかる。。

・以前、鑑賞した中学生はこの遊具を知らないから、遠心力で飛ばされそうな様子は想像しにくかった。この遊びの経験の有無が解釈を左右するかもしれない。

・鑑賞を楽しめた。最初の不穏で暗い印象から、皆さんの話を聞いているうちに、子どもたちを次への希望として描いているのかな、というように印象が変わった。

鑑賞者が3名と少人数でしたが、瓦礫が寄せられて子どもが遊べるようになっているという意見が、これまでの私の鑑賞会にはなかった視点でした。それにより、これは戦争が終わった直後か、しばしの休戦時なのだという、根拠に基づいた解釈につながりました。子どもたちはまだ戦火の傷は癒えず笑顔にはなれなくても、本能的に遊びを求める存在であり、それがすべての人の希望でもあるのだという解釈は、対話を通してこそ導かれたのだと思います。鑑賞を通じて現在の社会情勢についても考えるきっかけにもなりました。参加してくださった皆様、ありがとうございました。