レポート:猪俣悟

日時:3月12日(日) 11:00〜12:00 場所:加納美術館

作品タイトル「夜の音楽(仮)」 作品タイトル「忘れられた風景」

作家「湯浅栄一」 作家「近藤隆」

ファシリテーター:春日美由紀 ファシリテーター:房野伸枝

鑑賞者:7名 鑑賞者:7名

鑑賞時間:25分 鑑賞時間:25分

1,はじめに

今回,加納美術館で行われた対話型鑑賞のイベントでは展示されていた「夜の音楽(仮)」「忘れられた風景」の2作品を鑑賞作品とし春日さん,房野さんのお二人が25分ずつそれぞれファシリテーターを行った。参加者の7名のうち1名は対話型鑑賞未経験者であったが6名は対話型鑑賞を経験している経験者であった。このイベントは午前の前半,午後の後半と2回行われたが,このレポートはその中の前半について書くものとする。

2,鑑賞を通して

作品タイトル「夜の音楽(仮)」

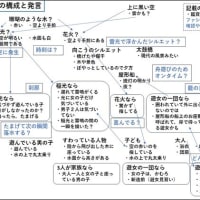

まず,行った鑑賞の音声データから行われた発話を文章に起こした。そこから見えてきたこととして,ここで扱った作品に対しての鑑賞者の話の広がりを見ていくと初めに作品の中央に描画された2人の人物に注目が集まり,その関係や場面を人物のフォルムや人物が手にしている笛や花といった持ち物から想像を広げていった。そして今度は背景に目を向け時間帯についての話が行われ,人物の周りを浮遊する2枚の羽を広げた昆虫について「蝶」や「蛾」なのではないかという意見が挙げられた。終盤は出てきたそれらを繋ぎ合わせて生成された見解が多く見られた。図1 鑑賞者の使用頻度の多い語句

全体を通して鑑賞者に使用された語句をテキストマイニング(図1)にかけ,使用頻度の高いものをわかりやすくしてみると,「蛾」「蝶」に関する語彙が多く,鑑賞者の中でイメージするモチーフが「蛾」であるか「蝶」であるかによって作品のイメージが変容するのではないかと予想される。こうした,作品のイメージが鑑賞者によって揺れ動く作品の際にファシリテーターとして留意したい点として鑑賞者によって不意に思考が吐露されるとき,その言葉が具体的なようで広義の意味を含む語彙を拾い上げ掘り下げることが重要と考える。

・例として鑑賞中の対話の抜粋

鑑賞者:なんかこの辺に謎の球体もあって蝶々とかもよくよく見てみると結構毒をもってそうな蝶々だったり,ただ単に明るい楽しい絵というよりか,もしかしたらちょっとピリっとしたような毒があるような感じがしました。

ファシリ:楽しいだけではないんじゃないか,ちょっと毒もあるんじゃないか,どんな毒?

この会話では鑑賞者が毒という語句を生成したが,それに対し毒という広義な言葉に内包される要素としてその毒に対する説明を求めた。そうした時に鑑賞者は返答として

鑑賞者:男女の仲かもしれない,いざこざとか,二人の関係を表しているような…

というように毒という言葉に内包された人物に関する語句を自身の意味生成として,今回の鑑賞会ではほとんどの鑑賞者が対話型鑑賞をすでに経験しているため,他の鑑賞者に伝わるような伝え方をしていたように感じるが,そうした時に見落としてしましそうな不明確な語句を拾い上げ,それを掘り下げていくことで話が全体として動いていったように感じた。

作品タイトル「忘れられた風景」

この作品では,作品の構図としては中心にコンクリートでできた四角いブロックが積み上がっているとても印象的な作品であった。鑑賞者の話の広がりとしては,印象的なブロックについての意見から始まり,そのものが積み上げられている空間について,そしてまたブロックに立ち返り,その存在や置かれていた時間についてなどが挙げられた。描かれているモチーフとしては背景の曇天やコンクリートのブロック,避雷針のようなものといったシンプルなモチーフ配置ではあるものの,コンクリートが持つ重さや人工物というイメージからそこには描かれていない人の営みの持つ傲慢さであったり,積み重ねられた時間といった意見が終盤多く見られた。

作家がどんな思いを込めこの作品を描き上げたのかその真意を知ることはできないが,シンプルなモチーフでありながら,これだけ鑑賞者にそこに描かれていないはずの人の営みや,時間の流れや時代を想起させるというのは「忘れられた風景」を思い出そうとしているようで,作家の力量に驚かされるような気持ちになった。

3,まとめ

両者の作品に共通することとして,実際に画面に描かれていることだけではなくそこから様々なことを想起させる,メタ的思考の強い作品であったように思う。そのため鑑賞者の意見として「楽しそう」という意見と「怪しい」という意見が出たり「ネガティブ」な意見だけでなく「ポジティブ」さを併せ持っていたりしたのではないかと考えられる。今回の鑑賞会ではそうした多義性の広い作品を扱った対話型鑑賞でのファシリテーターの立ち振る舞いや,対面での鑑賞の際のスピード感や声のダイナミクスを感じることができ,自身にとっても勉強になるものであった。