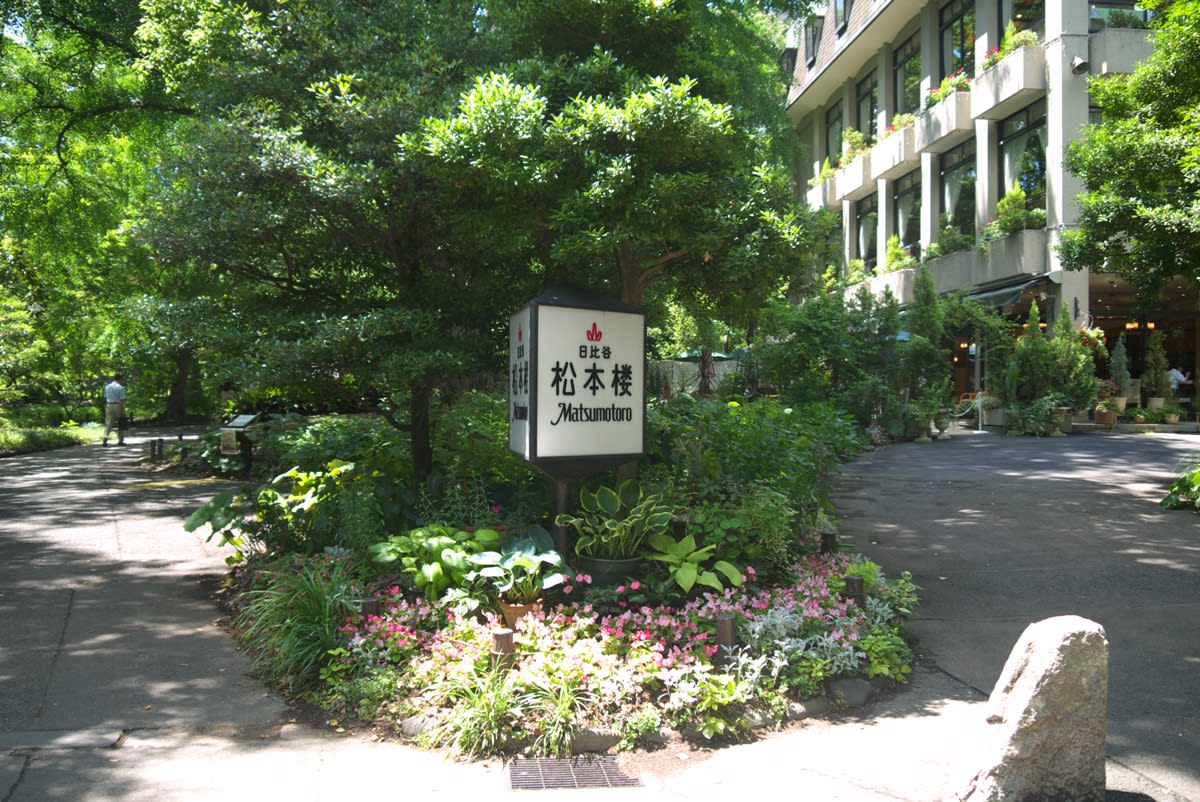

鬱蒼とした新緑の中に建てられている西洋レストラン「日比谷松本楼」の建物を撮影してみました。建物の脇には日比谷公園解説以前に現在の日比谷交差点周辺に植えられていた「首かけイチョウ」の大木が立っています。1901年(明治34年)の道路拡張時に日比谷公園内に移設されました。

首かけイチョウ・日比谷松本楼周辺は、濃い緑に覆われた散策道が伸びています。時間帯は午後1時過ぎですが、ひっそりとした雰囲気に包まれていました。

日比谷松本楼の歴史ですが、1903年(明治36年)に東京市が現在の日比谷公園を開園するにあたり、銀座で食堂を経営していた 小坂梅吉が落札し、日比谷松本楼として同年6月にオープンしました。

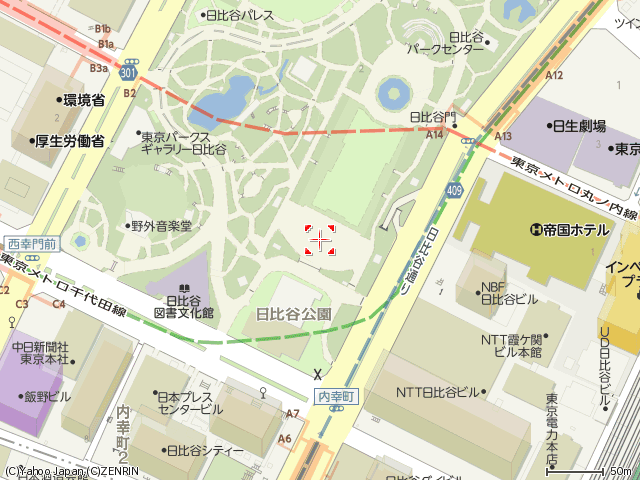

日比谷公園そのものは、江戸時代に大藩の上屋敷が置かれていた時代を経て、明治維新を迎えると全ての上屋敷が撤去されて更地となっていました。その更地は長い間「日比谷ヶ原」と呼ばれていたそうです。その後は陸軍野演習場として利用され、日比谷練兵場と名付けられました。

官庁集中計画においては日比谷ヶ原にも官庁の建設が予定されたのですが、元々入江だったため地盤が悪く、大掛かりな建物の建設には不向きと判断されます。明治26年(1893年)に東京市が軍から払下げを受け、告示第六号により跡地は正式に日比谷公園と命名されました。

日比谷交差点前で伐採されようとしたのを日比谷公園の設計者であった本多静六(ほんだせいろく)博士が、「私の首を賭けても移植を」と東京市参事会議長の星亨(ほしとおる)氏に懇請し、イチョウを今の場所まで450メートル移動させたそうです。このエピソードがあったことから「首かけイチョウ」と呼ばれることになったのだとか。

国会議事堂にもほど近く、霞が関の中央省庁街に隣接している日比谷公園。日露戦争後の日比谷焼打事件など、度々政治活動の舞台となっていたこともあり、松本楼のバルコニーから憲政擁護の演説が行われたこともありました。

1923年の関東大震災により焼失しますが、すぐに再建されます。1942年に東京に空襲が始まると日比谷公園が軍の陣地となり、1945年2月、遂に松本楼が海軍省の将校宿舎となり、終戦後にはGHQ宿舎として接収され、約7年に渡り営業できない日々が続きました。1951年11月にようやく接収が解かれ、松本楼は再スタートを切ることになります。

首かけイチョウ・日比谷松本楼前から先へ進み、大噴水や第二花壇の南側に広がっている「にれのき広場」へ向かいます。広場内には、その名の通り「楡の木」が数多く植えられていました。

にれのき広場の北側には広大な「第二花壇」が広がっていて、花壇周辺ではビジネスマンの人たちがベンチに腰掛けて休憩していました。世間一般的な日比谷公園のイメージを象徴する風景を眺めることが出来ます。

広大な第二花壇や周囲の木々越しには、日比谷・内幸町エリアの高層ビル群を眺めることが出来ます。天気が良かったので、高層ビル群の輪郭もくっきりと撮影することが出来ました。

正面には日本の「ホテル御三家」の一つである「帝国ホテル」が建っています。1890年(明治23年)に落成した歴史あるホテルで、隣接して建っていた鹿鳴館と密接な関連を持ったホテルとして、渋沢栄一と大倉喜八郎の投資によって建設されました。

にれのき広場内から第二花壇方向を撮影しました。第二花壇周辺では1年ほど前に再整備工事が実施されて、ソーラー時計周辺も新調されています。

テレビや雑誌などで日比谷公園を紹介する際は、この第二花壇や奥に見える噴水広場や大噴水が映像や写真として全国的に有名になっていますね。

第二花壇の中に設置されているソーラー時計です。十字形のパネルの中には太陽電池が組み込まれており、太陽の光を受けて電気に変え、時計の針を動貸す仕組みです。昭和58年(1983年)に東京都による「文化のデザイン事業」の一環として採用されました。