ボン・ジョヴィの最新作「ロスト・ハイウェイ」がヒットしていますね。彼らはデビューして24年目になりますが、健在ぶりを示してくれています。

現状に安住することなく、常に次のステップを目指して活動を続けるその姿勢があるからこそ、いつまでも若々しさを保つことができるのでしょうね。

そのボン・ジョヴィがデビュー10周年という区切りを機に発表したのが、このベスト・アルバム「クロス・ロード」です。

ボン・ジョヴィは、1984年に「夜明けのランナウェイ」でデビューしました。当時はアメリカでも一部にしか知られていなかったらしいのですが、日本では麻倉未稀のカヴァーがTBS系ドラマ「乳姉妹」の主題歌に取り上げられるなどしてヒットしました。耳の肥えた日本のロック・ファンから熱い支持を受けたボン・ジョヴィは、折りからのヘヴィ・メタル・ブームに後押しされて人気に火がつきます。

ジョン・ボン・ジョヴィとリッチー・サンボラのソング・ライティング・コンビは、スピード感のある豪快なハード・ロックとポップなメロディーを見事に融合・昇華させ、世界中で支持される「ボン・ジョヴィ・ワールド」を創りあげました。

その内側には、ハード・ロックやポップスばかりではなく、ブルース、トラッド・フォークなど、幅広い音楽を消化したことが窺えます。そして生み出す曲の数々は、エネルギッシュで実にドラマティック。それがハード・ロック・ファンばかりでなく、それ以外の層からも広く愛されていることにつながっているのだと思います。

またボン・ジョヴィの歌詞は、若者たちが抱くであろう人生観についてジョンが等身大で語っているものが多く、そのことも彼らが熱い支持を受けている理由のひとつだろうと思います。

このベスト・アルバムにはそれまでのボン・ジョヴィの5枚のアルバムから13曲、新曲2曲の計15曲が収められています。

ハードなビートにキャッチーなメロディーを乗せた「リヴィン・オン・ア・プレイヤー」や「夜明けのランナウェイ」、美しいバラードの「オールウェイズ」「ベッド・オブ・ローゼス」「ネヴァー・セイ・グッドバイ」、エキゾチックな響きのする「ウォンテッド・デッド・オア・アライヴ」「ブレイズ・オブ・グローリー」、日本のファンのためにイントロに「さくらさくら」のメロディーを使った「TOKYOロード」、ヘヴィなロックンロール「バッド・メディシン」、疾走感あふれる「キープ・ザ・フェイス」など、種々多様なロックがぎっしり詰まっています。

ボン・ジョヴィは、頂点を極めた世界有数のロック・バンドであるにもかかわらず、彼らの視線はいつもロックを愛するファンの視線と同じ高さにあります。長い間熱い支持を受けているのはこうした彼らの姿勢にリスナーたちが共感を覚えているからなのでしょう。

近年、ジョンは俳優としても着実に活動しています。メンバーそれぞれもソロ・ワークをこなしているようです。

活動の幅を広げ、それを自分たちのプラスにし、さらに『ボン・ジョヴィ』としてスケール・アップして長く活動を続けて欲しいものですね。

◆クロス・ロード~ザ・ベスト・オブ・ボン・ジョヴィ/Cross Road

■歌・演奏

ボン・ジョヴィ/Bon Jovi

■リリース

アメリカ1994年10月18日、イギリス1994年10月、日本1994年10月7日

■収録曲(日本盤)

① リヴィン・オン・ア・プレイヤー/Livin' On A Prayer (J. Bon Jovi, R. Sambora, D. Child)

② キープ・ザ・フェイス/Keep The Faith (J. Bon Jovi, R. Sambora, D. Child)

③ サムデイ・アイル・ビー・サタデイ・ナイト/Someday I'll Be Saturday Night (J. Bon Jovi, R. Sambora, D. Child) ☆全英7位

④ オールウェイズ/Always (J. Bon Jovi) ☆全米4位、全英2位

⑤ ウォンテッド・デッド・オア・アライヴ/Wanted Dead Or Alive (J. Bon Jovi, R. Sambora)

⑥ レイ・ユア・ハンズ・オン・ミー/Lay Your Hands On Me (J. Bon Jovi, R. Sambora)

⑦ 禁じられた愛/You Give Love A Bad Name (J. Bon Jovi, R. Sambora, D. Child)

⑧ ベッド・オブ・ローゼズ/Bed Of Roses (J. Bon Jovi)

⑨ ブレイズ・オブ・グローリー/Blaze Of Glory (J. Bon Jovi)

⑩ TOKYO ロード/Tokyo Road (J. Bon Jovi, R. Sambora)

⑪ バッド・メディシン/Bad Medicine (J. Bon Jovi, R. Sambora, D. Child)

⑫ アイル・ビー・ゼア・フォー・ユー/I'll Be There For You (J. Bon Jovi, R. Sambora)

⑬ 恋の切り札/In And Out Of Love (J. Bon Jovi)

⑭ 夜明けのランナウェイ/Runaway (J. Bon Jovi, G. Karak)

⑮ ネヴァー・セイ・グッドバイ/Never Say Goodbye (J. Bon Jovi, R. Sambora)

☆=シングル・カット

■プロデュース

ブルース・フェアバーン/Bruce Fairbairn ①⑤⑥⑦⑪⑫⑮

ピーター・コリンズ/Peter Collins ③④

ボブ・ロック/Bob Rock ②⑧

ダニー・コーチマー & ジョン・ボン・ジョヴィ/Danny Kortchmar & Jon Bon Jovi ⑨

ランス・クイン/Lance Quinn ⑩⑬

ランス・クイン & トニー・ボンジオヴィ/Lance Quinn & Tony Bongiovi

■録音メンバー

【ボン・ジョヴィ】

ジョン・ボン・ジョヴィ/Jon Bon Jovi (lead-vocals, guitars)

リッチー・サンボラ/Richie Sambora (guitars, backing-vocals)

デヴィッド・ブライアン/David Bryan (keyboards, backing-vocals)

アレック・ジョン・サッチ/Alec John Such (bass, backing-vocals)

ティコ・トーレス/Tico Torres (drums, percussion)

■チャート最高位

アメリカ(ビルボード)8位、イギリス1位、日本(オリコン)1位

クイーンのレコードをいちばん聴き込んだのは中学生の頃です。美しいメロディー、クラシカルなコーラス・ハーモニー、壮麗なギター・オーケストレイションなどに耳を奪われたものでした。

でも、財布の中味の乏しい中学生が片っ端からレコードを買えるはずもありません。ラジオで聴いたり、友達から借りたりして聴くうちに、「これはどうしても欲しい」と思うものだけを何とかやりくりして買っていました。

クイーンの5枚目のアルバム「華麗なるレース」は、シングル・カットされた「愛にすべてを」を聴いて、たまらなく欲しくなり、たしか中古レコード店で買ったんじゃなかったかな。

「華麗なるレース」は、分厚いコーラスやドラマティックな曲調など、前作「オペラ座の夜」の流れを汲むもので、クラシカルな部分とポップな部分がほどよく溶け合っている感じです。とくにそれが顕著な例が「愛にすべてを」「手をとりあって」だと思います。ピアノ中心の伴奏なので、普通ならば甘さに流されて線が細くなりがちなのですが、クイーンの場合、オーヴァー・ダヴィングを重ねた緻密なコーラスがバックのサウンドの中心となっているので、甘いというよりは、むしろ重厚・荘厳なサウンドとなっています。

レコードに針を落とすと、まずギターによるイントロダクションが現れます。それに続いて、ハード・ロック・ナンバーの「タイ・ユア・マザー・ダウン」で『レース』が始まります。この曲は、デビュー当時の荒々しさを彷彿とさせるものです。ほかに「ホワイト・マン」や「さまよい」でヘヴィなサウンドが聴かれます。

ピアノとコーラスだけで聴かせる「テイク・マイ・ブレス・アウェイ」、ブライアン・メイ作のポップな佳曲「ロング・アウェイ」、ロックとワルツを見事に融合させた「ミリオネア・ワルツ」と続きます。

5曲目の「ユー・アンド・アイ」はジョン・ディーコンの作。ジョンらしい、とてもポップな曲で、このアルバムの中でもぼくの好きな曲のひとつです。シングル・カットされてもおかしくない出来栄えだと思います。

6曲目の「愛にすべてを」は最高全米13位、全英2位の大ヒットとなった美しい曲です。コーラスの見事さもさることながら、曲に色彩を施しているようなロジャー・テイラーのドラミング、シンバル・ワークが目立ちます。

「懐かしのラヴァー・ボーイ」は、ドラマティックで親しみやすいメロディーを持つフレディの曲です。『ラヴァー・ボーイ』とはもちろん男性の愛人(つまりゲイ)のことです。

ラストは「手をとりあって」。ほの暗い雰囲気で始まるバラードですが、クライマックスに近づくにつれて、明りが灯り、それが輝きを増していくような感じを受けるロマンティックな曲ですね。この曲は一部日本語の歌詞が出てきます。これは無名の頃からいち早くクイーンを受け入れ、熱心な声援を送ってきた日本のファンに対する感謝の表れだということです。

このアルバムは、フレディとブライアンの二本の柱がそれぞれ4曲ずつ書いています。とくにフレディのメロディー・ラインの良さは、アルバム全体の中でも際立っていると思います。

ハード・ロックの色合いを残しながらも、バリエーションに富んだ曲の数々は、クイーンのバンドとしての成長を証明するものにほかならないでしょう。

なおこのアルバムは、全米で5位、全英で1位を記録したほか、オランダ1位、日本1位、ノルウェー3位、カナダ4位、オーストリア、スウェーデン、オーストラリア8位、ドイツ10位、ニュージーランド11位、フランス16位など、各国で大いにチャートを賑わせました。

◆華麗なるレース (A Day At The Races)

■歌・演奏

クイーン/Queen

■リリース

アメリカ1976年12月18日、イギリス1976年12月10日、日本1977年1月9日

■プロデュース

クイーン、マイク・ストーン/Queen、Mike Stone

■収録曲

Side-A

①タイ・ユア・マザー・ダウン/Tie Your Mother Down (May) ☆全米49位, 全英31位

②テイク・マイ・ブレス・アウェイ/You Take My Breath Away (Mercury)

③ロング・アウェイ/Long Away (May) ☆

④ミリオネア・ワルツ/The Millionaire Waltz (Mercury)

⑤ユー・アンド・アイ/You And I (Deacon)

Side-B

⑥愛にすべてを/Somebody To Love (Mercury) ☆全米13位, 全英2位

⑦ホワイト・マン/White Man (May)

⑧懐かしのラヴァー・ボーイ/Good Old Fashioned Lover Boy (Mercury) ☆全英17位

⑨さまよい/Drowse (Taylor)

⑩手をとりあって/Teo Torriatte(Let Us Cling Together) (May) ☆

☆=シングル・カット

■録音メンバー

【Queen】

フレディ・マーキュリー/Freddie Mercury (lead-vocal①②④⑤⑥⑦⑧⑩, piano②④⑤⑥⑧, backing-vocals①②③④⑤⑥⑦⑧⑩, gospel-choir⑥)

ブライアン・メイ/Brian May (guitars, piano⑩, lead-vocals③, backing-vocal①③④⑤⑥⑦⑧⑩, gospel-choir⑥)

ジョン・ディーコン/John Deacon (bass, acoustic-guitar⑤)

ロジャー・テイラー/Roger Taylor (drums①③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩, percussion①②⑧⑨⑩, guitar⑨, lead-vocal⑨, backing-vocals①③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩, gospel-choir⑥)

【guest】

マイク・ストーン/Mike Stone (additional background vocals⑧)

■チャート最高位

1977年週間チャート アメリカ(ビルボード)5位、イギリス1位、日本(オリコン)1位

1977年年間チャート イギリス45位、日本24位

1960年代後半から70年代初頭にかけて「ブラス・ロック」というジャンルにスポット・ライトがあたりました。シカゴやブラッド・スウェット&ティアーズを筆頭に、ライトハウス、ドリームス、フロックなどといった、ホーン・セクションを従えたバンドが次々と登場しました。

チェイスのデビューは、ブラス・ロック・ブームがピークを過ぎた1971年ですが、ジャズ側からブラス・ロック(あるいはジャズ・ロック)にアプローチした彼らのユニークなサウンドは、ロック界に大きなインパクトを残しました。

ビル・チェイス

グループの特徴は、なんといってもトランペットのみ4本という特異な編成のホーン・セクションを擁していたことでしょう。4本のトランペットからなるアンサンブルは、パワフルで切れ味鋭いサウンドを生んでいます。このホーン・セクションは、ロックの伴奏のために存在しているのではなくて、ホーンのアンサンブルそのものを聴かせるためのものだと思います。

リーダーのビル・チェイスは、ウディ・ハーマン・オーケストラやスタン・ケントン・オーケストラなどで活躍してきました。そのためホーン・セクションにはビッグ・バンドならではのアレンジが施されています。とくに高音でキメる16分音符を生かしたリフはダイナミックそのもの。手に汗にぎるような興奮が味わえます。

トランペット隊の高音部での鋭いサウンドに対して、ギター、オルガン、ベースは主に中・低音部分を担い、トータルなサウンドをバランス良いものに仕立てあげています。とくに、オルガンの繰り出すフレーズは、ジャジーな雰囲気を醸し出しています。

またベースは、当時としては驚異的テクニックを誇っており、よく動くそのラインはドラムと共に生きたビートを生み出すことに貢献しています。

彼らの1971年のデビュー・アルバムが「追跡/Chase」です。

1曲目の「オープン・アップ・ワイド」から全力で飛ばしています。曲はビル・チェイスの出すハイ・ノートで幕を開け、トランペット4本のアンサンブルが16ビートに乗ってぐいぐいと曲を引っ張ります。まさにトランペット・"チェイス"。

2曲目からはファンキーなビートの「ジョージアの夏」、テンポの速い16ビートに乗った疾走感あふれる「いかした女」、マンフレッド・マンのカヴァーの「ハンドバッグと正装」と続きます。

そして、5曲目が有名な「黒い炎」です。ちょうどこの頃、T.REXが同名のシングルを出していましたが、チェイスのレコードに食われることを懸念したT.REX側が、タイトルをすぐに「Bang A Gong」に変えています。この曲は、オルガン・ギター・ベースが作る低音部のリフに、トランペットの歯切れ良い高音部でのリフが呼応した、とてもイカしたサウンドを持っています。間奏部はトランペット4本という特異性をうまく利用したアレンジになっています。

「ボーイズ・アンド・ガールズ」では、間奏部のビル・チェイスによるハイ・ノートのアドリブが光っています。

ラストを飾るのが、組曲形式で演奏される「炎の流れ」です。セカンド・アルバムでも組曲を披露していますが、このあたりは当時のアート・ロックやプログレッシヴ・ロックの大作主義の影響でしょうか。

チェイスは1972年にいったん解散しますが、74年に再結成します。

精力的にツアーを続けていた同年8月9日、グループの専用機が折からの悪天候のため視界不良に陥り墜落、ビル・チェイスら4人のメンバーが死亡しました。他のメンバーはバスで移動中だったために難を逃れました。

残ったメンバーはのち「サヴァイヴァー(生存者)」というバンドを結成、1982年には映画「ロッキー3」の主題曲「アイ・オブ・ザ・タイガー」を大ヒットさせましたが、その時には元チェイスのメンバーはバンドには残っていませんでした。

◆追跡/Chase

■歌・演奏

チェイス/Chase

■リリース

1971年4月

■プロデュース

フランク・ランド、ボブ・デストッキ/Frank Rand, Bob Destocki

■録音メンバー

ビル・チェイス/Bill Chase (lead & solo trumpet)

テッド・ピアースフィールド/Ted Piercefield (trumpet, lead-vocal④⑥)

アラン・ウェア/Alan Ware (trumpet)

ジェリー・ヴァン・ブレアー/Jerry Van Blair (trumpet, lead-vocal③)

フィル・ポーター/Phil Porter (keyboards)

デニス・キース・ジョンソン/Dennis Keith Johnson (bass, vocals)

エンジェル・サウス/Angel South (guitar, vocals)

ジェイ・バリッド/Jay Burrid (drums, percussion)

テリー・リチャーズ/Terry Richards (lead-vocals except③④⑥)

■収録曲

① オープン・アップ・ワイド/Open Up Wide (Bill Chase)

② ジョージアの夏/Livin' In Heart (B. Hall, R. Turner, M. Walker)

③ いかした女/Hello Groceries (D. O'Rourke)

④ ハンドバッグと正装/Handbags and Gladrags (Mike d'Abo)

⑤ 黒い炎/Get It On (B. Chase, Terry Richards)

⑥ ボーイズ・アンド・ガールズ/Boys and Girls Together (Jim Peterik)

⑦ 組曲「炎の流れ」/Invitation to a River

a) トゥー・マインズ・ミート/Two Minds Meet (L. Raub, B. Chase)

b) ステイ/Stay (L. Raub, B. Chase)

c) ペイント・イット・サッド/Paint It Sad (L. Raub, B. Chase)

d) リフレクションズ/Reflections (B. Chase)

e) リヴァー/River (T. Richards, B. Chase)

■チャート最高位

1971年週間チャート アメリカ(ビルボード)22位

1971年年間チャート アメリカ(ビルボード)99位

今や日本はアメリカをも凌ぐ勢いの、第2のジャズ大国と言われています。

そして今では、山中千尋、上原ひろみ、アキコ・グレース、川上さとみ、安井さち子、早間美紀など、女性ピアニストの活躍が目立っています。

こうした動きの源流とも言えるのが秋吉(正確には「穐吉」)敏子さんの存在です。

まだ民間人が渡米することさえ困難だった1956年、秋吉さんは奨学金を得て、日本人で初めてバークリー音楽院の門をくぐりました。現代で言えば、野茂英雄投手のメジャー移籍、いや、はるかにそれ以上の重みのある挑戦ではなかったかと思います。

秋吉さんのピアノを聴いていると、「女流」だとか、「日本人ピアニスト」だとかの、狭いカテゴリー分けが無意味に思えてきます。

彼女は性差や国籍の違いなど問題にしないくらいスケールの大きな、自分のスタイルをはっきりと持つピアニストだと改めて思うのです。

「ピアニスト」である秋吉さんが影響を受けたスタイルは、やはりジャズの伝統的な流れのひとつである「バップ」にあると思います。「バップ」の音楽世界を貪欲に吸収したうえで、自分のルーツ、つまり日本人であることを音楽に反映させたのが「作曲家」としての秋吉さんのスタンスではないでしょうか。

「ピアニスト秋吉敏子」を聴きたい時に、ぼくがCD棚から最近よく取り出すのが、この「ライヴ・アット・ブルー・ノート・東京'97」です。このメンバーは、秋吉さんが単独で帰国する時のスペシャルなトリオだということです。

このトリオは1997年にブルー・ノート東京でライヴを行いましたが、その模様を録音したテープが発掘され、「ライヴ・アット・ブルー・ノート・東京'97」のタイトルでCDとして発表されたわけです。

欲を言えば、もう少し録音が良ければな~、と思うこともなきにしもあらずですが、それ以上に熱のこもった、それでいてどこかアット・ホームな演奏には耳を傾けずにはいられません。

聴いていて目立つのが、ドラムの日野元彦さんの活躍ぶりです。グルーヴィーな4ビートを出しつつ、ある時はスティックで、またある時はブラシで、秋吉さんのピアノが発する音に呼応しています。そのドラミングは、ピアノと拮抗したり、ピアノの後押しをしたり、サウンド全体を煽ったり、ドラムでカウンター・メロディーを歌ったり、と実に音楽的で、秋吉さんのピアノを2倍にも3倍にも魅力的なものに仕立て上げているようです。

日本のジャズ界を支え、牽引していた日野さんですが、このライヴの2年後の1999年に、惜しまれながら53歳の若さで亡くなりました。

ベースの鈴木良雄さんのプレイ、「堅実」という言葉がピッタリと当てはまりますね。オーソドックスに4ビートでウォーキングしながら、バンドのサウンドを下から支えている感じです。派手さはないのですが、実に味のあるプレイだと思います。鈴木さん自身がもともとピアニストであるという経験から、フロントを支えるためのプレイを熟知しているのかもしれません。また、ベース・ソロの時にはとてもメロディックに歌っていますが、これはソロ構築がベースからの視線だけでなく、メロディー楽器からの視線も備えているためあのように歌えるのではないかと思うのです。

左から 鈴木良雄、秋吉敏子、日野元彦

全7曲中、秋吉さんのオリジナルが3曲、スタンダードが3曲、バド・パウエルの曲が1曲です。中でもぼくが好きなのは、明るいメロディーが楽しい「カウント・ユア・ブレッシング・ステッド・シープ」、バド・パウエル作の高速4ビートでダイナミックなドラム・ソロが堪能できる「ウン・ポコ・ロコ」、秋吉さんオリジナルの意欲作「ロング・イエロー・ロード」、これも秋吉さんの作で情熱的なラテン・リズムの曲「シック・レディ」あたりでしょうか。

日本のジャズ界の扉を世界に向けて開いたのが秋吉さんでしょう。いわば、ジャンルを問わず国際的に活躍する日本人のパイオニア、といったところでしょうか。

秋吉さんは、78歳になる今でも現役で活躍中です。いつまでも第一線で弾き続けて欲しいプレーヤーのひとりです。

◆ライヴ・アット・ブルー・ノート東京 '97

■演奏

秋吉敏子トリオ フィーチャリング日野元彦

■リリース

2001年9月21日

■録音

1997年9月22日〜24日 (ブルー・ノート東京)

■収録曲

① ロング・イエロー・ロード/Long Yellow Road (秋吉敏子)

② カウント・ユア・ブレッシング・ステッド・シープ/Count Your Blessing Stead Sheep (Irving Berlin)

③ ウン・ポコ・ロコ/Un Poco Loco (Bud Powell)

④ ソフィスティケイテッド・レディ/Sophisticated Lady (Duke Ellington)

⑤ アイ・ノウ・フー・ラヴズ・ユー/I Know Who Loves You (秋吉敏子)

⑥ 星に願いを/When You Wish Upon A Star (Ned Washington, Leigh Harline)

⑦ シック・レディ/Chic Lady (秋吉敏子)

■録音メンバー

秋吉敏子(piano)

鈴木良雄(bass)

日野元彦(drums)

昨日6月24日は、ジェフ・ベックの63回目の誕生日だったそうですね。いつ見ても若々しいジェフ、とても63歳になんて見えません。

ジェフに限らず、現役ミュージシャンって、みんな実年齢より若く見えます。これもひとえに、音楽というクリエイティヴな職に携わっているからでしょう。

ジェフも、彼のギターも、年齢とともにまだまだ進化を続けているようです。だからこそいつまでも若くいられるんじゃないでしょうか。

一時は「アルバムを2枚出したらバンドを解散させる」などと揶揄されたジェフが辿り着いたのが、「ギター・インストゥルメンタル・ミュージック」です。

それは、ジェフが「自分の感性をもっとも直接的に表現できる唯一のスタイルがギター・ミュージックである」ということを実感したすえに到達した見解だと思います。つまり、自身がもっとも進みたい道に進むことを決意した、とでも言ったらいいのでしょうか。その形の現れが、「ブロウ・バイ・ブロウ」でした。

「ブロウ・バイ・ブロウ」はジャズからの影響を強く感じさせるもので、リラックスして自由に弾くことを前提としたものでした。それに続く「ワイアード」は、「ブロウ・バイ・ブロウ」の流れを汲みながらも、よりハードにプレイしているようです。前作に比べ、よりフュージョン色を強めた、非常にテンションの高いサウンドが聴かれます。

この頃のジェフは、マハヴィシュヌ・オーケストラとツアーに出たり、スタンリー・クラーク(bass)のソロ・アルバム「ジャーニー・トゥ・ラヴ」に参加したりと、積極的にエレクトリック・ジャズに接近・傾倒して、多くのものを吸収していた時期だと言っていいでしょう。

前作「ブロウ・バイ・ブロウ」で成功したジェフは、さらにその路線を深く追求してゆこうとします。そのために集めたミュージシャンはジャズ・ロック界で活躍する腕利きばかり。ジェフが気持ちよくギターを弾くことができ、安心してバックを任せられる面々が集まっています。

1曲目の「レッド・ブーツ」からしてフュージョンとハードロックを融合させたような凄まじい演奏が展開されています。ギターももちろん素晴らしいのですが、シンセサイザーやドラムスとのせめぎ合いはまさに「バトル」です。同じようなハード・ドライヴィンな曲に「ヘッド・フォー・バックステージ・パス」「蒼き風」「ソフィー」などがあります。

ファンキーなのは「カム・ダンシング」と「プレイ・ウィズ・ミー」。グルーヴィーなリズムに乗せて、これまた黒っぽいウィルバー・バスコムのベースと、ジェフのギターが歯切れよく曲を引っ張ってゆきます。

「グッド・バイ・ポーク・パイ・ハット」は、ジャズ界の偉大なベーシスト、チャールス・ミンガスの作です。ジェフはこの曲を「哀しみの恋人たち」のようなスロー・バラードに仕立てています。

「ラヴ・イズ・グリーン」はアコースティックなナンバー。ピアノに加え、ジェフがアコースティック、エレクトリック双方のギターをオーヴァー・ダヴィングしています。このロマンティックな曲でアルバムに幕を下ろします。

目立つのが、ヤン・ハマーのシンセサイザーの存在ですね。時にはジェフのギターと対等に張り合ったり、存在感を主張したりと、白熱したインタープレイを繰り広げています。このふたりの共演は、新鮮なうえに適度の緊張感があり、良い意味でのライヴァル同士がセッションをした、という印象が強いです。

また、全8曲中4曲を提供したナラダ・マイケル・ウォルデンの存在も特筆されるべきでしよう。現在では偉大なプロデューサーとして活躍しているナラダ・マイケルですが、このアルバムでは作曲とドラムスで大きく貢献しています。

「ワイアード」は、スリリングなギター・アルバムです。と同時に、優れたジャズ・ロック(あるいはフュージョン)の作品でもあり、前作に勝るとも劣らないギター・インストゥルメンタル・アルバムの最高峰のひとつ、と言ってもいいでしょう。

まさに、聴き手を「金縛りにあわせる(wired)」作品だと思います。

◆ワイアード/Wired

■演奏

ジェフ・ベック/Jeff Beck

■リリース

1976年5月

■プロデュース

ジョージ・マーティン/George Martin①~④, ⑥~⑧

ヤン・ハマー/Jan Hammer⑤

■収録曲

[side A]

① レッド・ブーツ/Led Boots (Max Middleton)

② カム・ダンシング/Come Dancing (Narada Michael Walden)

③ グッドバイ・ポーク・パイ・ハット/Goodbye Pork Pie Hat (Charles Mingus)

④ ヘッド・フォー・バックステージ・パス/Head for Backstage Pass (Wilbur Bascomb, Andy Clark)

[side B]

⑤ 蒼き風/Blue Wind (Jan Hammer)

⑥ ソフィー/Sophie (Narada Michael Walden)

⑦ プレイ・ウィズ・ミー/Play with Me (Narada Michael Walden)

⑧ ラヴ・イズ・グリーン/Love Is Green (Narada Michael Walden)

■録音メンバー

ジェフ・ベック/Jeff Beck (guitars)

マックス・ミドルトン/Max Middleton (electric-piano, clavinet)

ヤン・ハマー/Jan Hammer (synthesizer, drums⑤)

ウィルバー・バスコム/Wilbur Bascomb (bass)

ナラダ・マイケル・ウォルデン/Narada Michael Walden(drums①②⑥⑦, piano⑧)

リチャード・ベイリー/Richard Bailey (drums③④)

エド・グリーン/Ed Greene (drums②)

■チャート最高位

1976年週間アルバム・チャート アメリカ(ビルボード)16位、イギリス38位、日本(オリコン)7位

ぼくがこのアルバムを初めて聴いたのは、まだ20歳台前半の頃でした。正直その時は、この地味で飾り気のない音楽がとても退屈に思えたものでした。でも、このアルバムを発表した頃のザ・バンドの面々も20歳台だったんですね。それなのにもかかわらず、老成感のある深い音を出しています。

ザ・バンドの個性を主張しているのは、アメリカ南部に根ざしたロックン・ロール、ブルーズ、フォーク、カントリーなどの芳醇なサウンドや、味わい深いヴォーカル、何とも言えない懐かしさのある重厚なメロディーなどです。

どちらかというと、「時代の先端を走る」というよりは、古き良きアメリカを体現しているような音だと思います。

そんな彼らのデビュー・アルバムが、この「ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク」です。

ジャケットの絵はボブ・ディランが描いたものです。

ザ・バンドの前身は、アーカンソー州出身のロカビリー・シンガー、ロニー・ホーキンスのバック・バンドだった「ホークス」でした。

アメリカで芽の出なかったロニーは、リヴォン・ヘルムを含めた自身のバンドを結成し、拠点をカナダのトロントに移します。しかしメンバーが次々と脱退したため、ロニーはトロントのミュージシャンでメンバーの補充を図りました。こうして集められたのが、ロビー・ロバートソン、リック・ダンコ、リチャード・マニュエル、ガース・ハドソンのカナダ人4人です。つまり、バンドのアメリカ人は、ドラマーのリヴォンただひとりだったわけです。

彼らは1964年にロニーから独立、「リヴォン・ヘルム&ザ・ホークス」などと名を変えて活動を続けます。そんな彼らにボブ・ディランとの共演という話が舞い込んだのが65年。それ以後、ザ・バンドは、フォーク・ロックへと移行しつつあったディランのサウンドを支えるべく、幾度もツアーに同行しました。

ツアーを終えた66年7月、ディランはバイク事故で重傷を負います。静養のため、彼はウッドストックの近くに一軒の家を借りました。ここにはホークスの面々も呼ばれてセッションが重ねられることになります。元はディランのリハビリ的セッションでしたが、ここでは古いトラッド・ナンバーやロックンロールに加え、ディランの自作、ホークス自身の作品をも交えて演奏されました。このセッションでディランとホークスの絆は深まり、ホークスの音楽的アイデンティティーも確立されたと言ってもいいでしょう。

ちなみに、このセッションが行われた家はピンク色に塗られていたことから「ビッグ・ピンク」と呼ばれていました。そしてこの名称がザ・バンドのデビュー作のタイトルにもなりました。

「ビッグ・ピンク」

ホークスは1968年に「ザ・バンド」と名を変え、デビュー・アルバム「ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク」を発表します。

ぼくがこのアルバムの中で好きな曲は、「怒りの涙」「ザ・ウェイト」「チェスト・フィーヴァー」「火の車」「アイ・シャル・ビー・リリースト」などです。

「怒りの涙」は、ディランとのセッションで生み出されたと思われる曲で、ホーンやオルガン、アコーディオンなどが絶妙に溶け合っています。ゆったりとしたメロディーにのった哀愁漂うリチャードの声がとても印象的。

「ザ・ウェイト」は、ザ・バンドの代表曲のひとつと言ってもいいでしょう。リヴォン、リチャード、リックの三者三様のヴォーカルが冴えわたるこのミディアムテンポのナンバーからは、抽出されたアメリカのルーツ・ミュージックのエッセンスがたっぷり味わえます。映画「イージー・ライダー」にも使われました。

「チェスト・フィーヴァー」も、このアルバムのハイライト曲のひとつでしょう。イントロの重厚なオルガンが印象的。力強いリヴォンのドラムにも心惹かれます。途中で入る「救世軍バンド」的な展開がとても面白い。のちスリー・ドッグ・ナイトがカヴァーしています。

「火の車」はディランとリックの共作です。この曲でもガースの弾くキーボード群の活躍が耳に残ります。サイケデリックな響きも感じられる曲ですが、キーボーディストのブライアン・オーガーもこの曲を取り上げています。

「アイ・シャル・ビー・リリースト」はディランのペンによる名曲。ファルセットで聴かせるリチャードの歌声も美しいのですが、バックに流れるキーボードの音色も素晴らしい効果をあげています。

このアルバムはいたってシンプルで、飾り気のないサウンドが特徴になっています。「枯淡」とでも言ったほうが似つかわしい、枯れた味わいがあります。

サイケデリック・ロックやアート・ロックが全盛だったこの頃にこういう素朴な音が出ていたというのは、逆に言えば彼らが自分たちのしっかりとしたオリジナリティーを持っていた、ということの証明になると思います。

また、メンバーの5分の4がカナダ人だったことが、アメリカの音楽を客観視できることに繋がったのかもしれません。

エリック・クラプトンは、完成度の高いこのザ・バンドのデビュー・アルバムを聴いて、クリームの即興的な演奏に嫌気がさし、解散を思い立ったと言われています。

またジョージ・ハリスンはボブ・ディランを訪ねたときにこのレコードをたくさん買い、イギリスに帰ると「これは傑作だから絶対に聴くべきだ」と言って周りに配ったという話が残っています。

◆ミュージック・フロム・ビッグ・ピンク/Music from Big Pink

■歌・演奏

ザ・バンド/

■リリース

1968年7月1日

■プロデュース

ジョン・サイモン/John Simon

■収録曲

[side A]

① 怒りの涙/Tears of Rage (Bob Dylan, Richard Manuel)

② トゥ・キングダム・カム/To Kingdom Come (Robbie Robertson)

③ イン・ア・ステイション/In a Station (Richard Manuel)

④ カレドニア・ミッション/Caledonia Mission (Robbie Robertson)

⑤ ザ・ウェイト/The Weight (Robbie Robertson) ☆アメリカ63位、イギリス21位

[side B]

⑥ ウィ・キャン・トーク/We Can Talk (Richard Manuel)

⑦ ロング・ブラック・ヴェール/Long Black Veil (Marijohn Wilkin, Danny Dill)

⑧ チェスト・フィーヴァー/Chest Fever (Robbie Robertson)

⑨ 悲しきスージー/Lonesome Suzie (Richard Manuel)

⑩ 火の車/This Wheel's on Fire (Bob Dylan, Rick Danko)

⑪ アイ・シャル・ビー・リリースト/I Shall be Released (Bob Dylan)

☆=シングル・カット

■録音メンバー

[The Band]

ロビー・ロバートソン/Robbie Robertson (electric-guitars, acoustic-guitars, vocals)

リック・ダンコ/Rick Danko (bass, fiddle, vocals)

リヴォン・ヘルム/Levon Helm (drums, tambourine, vocals)

ガース・ハドソン/Garth Hudson (organ, piano, clavinet, soprano-sax, tenor-sax)

リチャード・マニュエル/Richard Manuel (piano, organ, vocals)

[Additional musician]

ジョン・サイモン/John Simon (producer, baritone-hone, tenor-sax, piano)

■チャート最高位

1968年週間アルバム・チャート アメリカ(ビルボード)30位

■ローリング・ストーン誌選定「オールタイム・グレイテスト・アルバム500」 34位 (2012年版)

ドゥービー・ブラザーズの柱のひとり、トム・ジョンストンが病気のため緊急入院したのが1975年。

とりあえずツアーのサポート・メンバーとして、元スティーリー・ダンのマイケル・マクドナルドが加わります。しかしトムは、退院後も療養が必要だったため、いったんグループを離れることになりました。その時にマイケルは、正式にメンバーとして加入したわけです。

彼の参加によって、ドゥービーズは大きなターニング・ポイントを迎えます。

従来のドゥービーズは、歯切れがよくて野性味あふれるギターを中心としたロックンロール・サウンドでしたが、マクドナルド参加後は、AOR的雰囲気の漂うアーバンな大人のロックへと大胆な変貌を遂げました。たったひとりのミュージシャンが加わっただけで、ここまでバンドのサウンドというのは大きく変われるものなんだ、と改めて思います。

以後、トム・ジョンストンの代わりにソング・ライターとして曲も提供するマクドナルドの、バンドに占める位置は急速に大きなものになっていきます。

そして発表されたのが、先日の音楽回顧録(by Nobさん)でも取り上げられていた、ドゥービーズ6枚目のアルバム、「ドゥービー・ストリート」です。

さて、アルバムはパット・シモンズ、ジェフ・バクスター、ジョン・ハートマンの三人による共作「運命の轍」で幕を開けます。イントロのギターは典型的なドゥービー・サウンドです。しかしホーン・セクションの起用や、間奏部のエレクトリック・ピアノ・ソロなどからは確かにドゥービーズの新たな一面を感じ取ることができます。この「運命の轍」は、このアルバムからのセカンド・シングルとなってヒットしました。

続く「ドゥービー・ストリート」がマイケル・マクドナルドのお披露目です。フュージョン色の濃いキーボード・サウンド、間奏のサックス・ソロ、グルーヴィーな16ビートなど、全てがソウルフル。この曲はこのアルバムから最初にシングル・カットされてヒットしました。

3曲目「8番街のシャッフル」は、パット・シモンズの作だけあって、これも従来のドゥービーズ・カラーを濃く残していますが、洗練された都会的な響きが新生ドゥービーズらしく聴こえます。

「ルージン・エンド」もマイケルの作。西海岸どころか、ニュー・ヨークのブルー・アイド・ソウルっぽい、従来のドゥービーズからは連想もできないような新しいサウンドを出しています。

5曲目の「リオ」は、ラテン系のソウル・フュージョンとでも言ったらいいでしょうか。途中で聴かれるマリア・マルダーの声がセクシーに響きます。

6曲目は、タイラン・ポーター作の「フォー・サムワン・スペシャル」。落ち着いた雰囲気で、哀愁の漂う大人の味があります。

7曲目は、このアルバムからの3枚目のシングルとなった「イット・キープス・ユー・ランニン」です。シンセサイザーによるリフが印象的です。

これに続くのが、トム・ジョンストンがこのアルバムに唯一参加している「ターン・イット・ルーズ」です。ドゥービーズらしい豪快なロックン・ロールです。

ラストはマイケル作の「キャリー・ミー・アウェイ」。ソウルっぽさが斬新なポップ・ミュージックです。後半には4ビートにチェンジするなど、ユニークなサウンドが聴かれます。

この中でぼくの好きな曲は、「運命の轍」「ドゥービー・ストリート」「リオ」「イット・キープス・ユー・ランニン」あたりでしょうか。

トム・ジョンストンという大きな柱を失った代わりに、マイケル・マクドナルドという強力な、そして今までのグループから見ると異質のメンバーを加えることで、今までの作品には見られなかったライトなソウル・フィーリングが随所にちりばめられるようになりました。賛否両論あるようですが、ぼくは、全く別のバンド・サウンドとして聴けば、それはそれで悪くない、と思っています。

いわば西海岸特有の空気と都会ニューヨークの味わいをミックスしたようなサウンドとなり、これによってドゥービーズは名実ともにアメリカを代表するグループに進化したと言えるかもしれません。

◆ドゥービー・ストリート/Takin' It to the Streets

■歌・演奏

ドゥービー・ブラザーズ/The Doobie Brothers

■リリース

1976年3月19日

■プロデュース

テッド・テンプルマン/Ted Templeman

■録音メンバー

[The Doobie Brothers]

トム・ジョンストン/Tom Johnston (guitar, lead-vocals①⑧)

パット・シモンズ/Patrick Simmons (guitar, lead-vocals①③⑤, vocals)

ジェフ・バクスター/Jeff "Skunk" Baxter (guitar, steel-guitar)

マイケル・マクドナルド/Michael McDonald (keyboards, synthesizers, lead-vocals②④⑦⑨, vocals)

タイラン・ポーター/Tiran Porter (bass, vocals, lead-vocals⑥)

ジョン・ハートマン/John Hartman (drums)

キース・ヌードゥセン/Keith Knudsen (drums, vocals)

[additional personnel]

メンフィス・ホーンズ/The Memphis Horns

ウェイン・ジャクソン/WayneJackson (trumpet)

アンドリュー・ラヴ/Andrew Love (tenor-sax)

ジェームズ・ミッチェル/James Mitchell (baritone-sax)

ルイス・コリンズ/Lewis Collins (tenor-sax)

ジャック・ヘイル/Jack Hale (trombone)

ボビー・ラカインド/Bobby LaKind (congas)

リッチー・ヘイワード/Richie Hayward (drums with John①)

ノヴィ・ノヴォグ/Novi Novog (viola④)

ジェシー・バトラー/Jesse Butler (organ②)

マリア・マルダー/Maria Muldaur (vocal⑤)

テッド・テンプルマン/Ted Templeman (percussion)

■収録曲

[side-A]

① 運命の轍/Wheels of Fortune (Simmons, Baxter, Hartman) ☆(全米87位)

② ドゥービー・ッストリート/Takin' It to the Streets (McDonald) ☆(全米13位)

③ 8番街のシャッフル/8th Avenue Shuffle (Simmons)

④ ルージン・エンド/Losin' End (McDonald)

[side-B]

⑤ リオ/Rio (Simmons, Baxter)

⑥ サムワン・スペシャル/For Someone Special (Porter)

⑦ イット・キープス・ユー・ランニン/It Keeps You Runnin' (McDonald) ☆(全米37位)

⑧ ターン・イット・ルーズ/Turn It Loose (Johnston)

⑨ キャリー・ミー・アウェイ/Carry Me Away (Simmons, Baxter)

☆=シングル・カット

■チャート最高位

1976年週間チャート アメリカ(ビルボード)8位

1976年年間チャート アメリカ(ビルボード)39位

「フィルモア・イースト」とは、プロモーターのビル・グラハムが、ニューヨークのイースト・サイドにあった映画館跡地に開設したライヴ・ハウスです。1968年から閉店した1971年までの短い期間、多くの名演奏を生んだことで知られています。

そのなかで1971年3月12~13日にかけて行われたのが、オールマン・ブラザーズによる歴史的なライヴでした。

グレッグ・オールマン(左)、デュエイン・オールマン

オールマン・ブラザーズは、デュエインとグレッグのオールマン兄弟が中心になって結成されました。ブルーズをベースに、カントリー、ジャズ、ソウルなどのアメリカの土着音楽をミックスした彼らの南部魂丸出しの、泥臭くて豪快なハード・ロックは、誰からともなく「サザン・ロック」と呼ばれるようになっていきました。

オールマンズの売り物と言えば、ツイン・ギターの紡ぎ出す音色の対比やアンサンブルの妙、ツイン・ドラムスによる、重量感がありながらも決してもたることのないリズムと、アフター・ビートの効いたグルーヴ感でしょう。

デュエインのスライド・ギターはまるで生き物が雄叫びをあげているかのような生々しさがありますね。「スカイ・ドッグ」のニックネーム通り、まさに彼のフレーズは、アグレッシヴに宙を駆け巡っていて、張り詰めた空気を醸し出しています。

デュエインの緻密なスライド・ギターと、ディッキー・ベッツの音色の太いギターは、いわば「柔と剛」の取り合わせ、とでも言えないでしょうか。

そして、デュエインの空翔るようなアドリブ・ソロと、グレッグの少ししわがれた、黒っぽくて渋いヴォーカルが交錯し、緊張感と豪快さが同居したハイ・レベルな演奏が延々と行われているのです。

ディッキー・ベッツ

演奏は、ライヴ録音だけあって、インプロヴィゼイションの続く、長尺の曲ばかりです。

1曲目の「ステイツボロ・ブルーズ」の冒頭でいきなり鋭く切り込んでくるデュエインのスライド・ギターにはマイってしまいます。

3曲目「ストーミー・マンデイ」はリズムが重く粘っています。中盤のオルガン・ソロからジャズっぽくスウィングするところなどに、バンドの柔軟な力量が現れている、と言えそうです。

6曲目、ディッキー・ベッツ作の「エリザベス・リードの追憶」が、このアルバムにおけるハイライト曲のひとつでしょう。いや、それ以上に、ロック史に残る名演かもしれません。ツイン・ギターとオルガンのユニゾンによるリフがとても印象的な曲です。ジャズの要素を導入した、白熱のインプロヴィゼイションがたっぷり聴かれます。

ラストの「ウィッピング・ポスト」は、スタジオ盤だと5分そこそこの曲なのですが、ここでは23分以上の大作に変身しています。この曲はオールマンズのライヴにおける定番曲として有名です。8分の11拍子のテーマを持ちますが、ボーカル部分になるとジャズ・ワルツとなります。そして延々とギター・ソロが堪能できるジャム・セッション風の曲となっています。

グレッグ・オールマン

この頃のデュエインは、あのデレク&ザ・ドミノスのセッションにも加わり、一層名を上げています。エリック・クラプトンはデュエインをドミノスに引き抜こうと画策したようです。デュエインのギターはエリックにも多大な影響を与えたんですね。

デュエイン・オールマン

このライヴ・アルバムは、ビルボードのアルバム・チャートで全米13位の大ヒットを記録しましたが、この作品はサザン・ロックばかりでなく、ロック・ミュージックのライヴ・アルバムとしても屈指の物だと言えるでしょう。というよりも、ブルーズとかサザン・ロックとかにジャンル分けにするのは無意味かもしれません。いわば、アメリカン・ポピュラー・ミュージックの偉大なる遺産だと捉えるべきだと思います。

このライヴ・アルバムによって、オールマン・ブラザーズはアメリカを代表するバントとして自他共に認める存在となりました。

しかし好事魔多し。同年10月、デュエインがバイクでトラックに追突、わずか24歳でその人生を終えることになってしまいました。

しかしバンドは結束を固め、その後はメンバー・チェンジを繰り返しながら活躍します。そして紆余曲折のすえ、二度の解散~再結成をはさんで、現在でも現役として活動しています。1995年にはロックの殿堂入りを果たしました。

◆オールマン・ブラザーズ・バンド・フィルモア・イースト・ライヴ/At Fillmore East

■歌・演奏

オールマン・ブラザーズ・バンド/The Allman Brothers Band

■録音

1971年3月12~13日 (フィルモア・イースト、ニューヨーク市)

■リリース

1971年7月

■プロデュース

トム・ダウド/Tom Dowd

■収録曲

A① ステイツボロ・ブルース/Statesboro Blues (Blind Willie McTell)

② 誰かが悪かったのさ/Done Somebody Wrong (Clarence Lewis, Bobby Robinson, Elmore James)

③ ストーミー・マンデイ/Stormy Monday (T-Bone Walker)

B④ ユー・ドント・ラヴ・ミー/You Don't Love Me (Willie Cobbs)

C⑤ ホット・ランタ/Hot 'Lanta (D. Allman, G. Allman, Betts, Trucks, Oakley, Johanson)

⑥ エリザベス・リードの追憶/In Memory of Elizabeth Reed (Dickey Betts)

D⑦ ウィッピング・ポスト/Whipping Post (Gregg Allman)

■録音メンバー

【The Allman Brothers Band】

デュエイン・オールマン/Duane Allman (guitar, slide-guitar)

グレッグ・オールマン/Gregg Allman (organ, piano, vocals)

ディッキー・ベッツ/Dickey Betts (guitar)

ベリー・オークリー/Berry Oakley (bass)

ジェイ・ジョニー・ジョハンソン/Jay Johanny Johanson (drums, congas, timbales)

ブッチ・トラックス/Butch Trucks (drums, tympani)

【Guests】

トム・ドゥーセット/Tom Doucette (harmonica②③④)

ジム・サンティ/Jim Santi (tambourine)

■チャート最高位

1971年週間チャート アメリカ(ビルボード)13位

1971年年間チャート アメリカ(ビルボード)96位

♪自分的名盤名曲167

これは、ぼくが初めて買ったクイーンのアルバムです。「ハートに直撃」とでも訳したらいいのでしょうか。クイーンの3枚目のアルバムです。

中学時代でした。たまたま姉が「キラー・クイーン」を聴いていたことと、友人のY君が「キラー・クイーン」にハマっていたことが重なったので、クイーンというバンドに興味を持ったのです。

ちょうどぼくの住む町の図書館内に、当時日本でもまだ珍しかった音楽図書館がありました。借りることはできませんでしたが、リクエストには応じてくれるのです。主としてクラシックのレコードを置いてありましたが、わずかながらポピュラーのレコードも置いてありました。その中に、この「シアー・ハート・アタック」があったんです。

リクエストできるのはLPレコードの片面だけだったので、A面、即ち今のCDで言うところの1~6曲目ばかりをかけて貰っていました。A面にはキラー・クイーンが入っていたからです。

最初に耳に飛び込んでくるのは遊園地の喧騒を思わせるサウンド・エフェクトです。それに引き続いて入ってくるのはブライアン・メイのハードなギター、そしてファルセットと地声を効果的に使い分けるフレディ・マーキュリーのエキゾチックな歌声です。この1曲目の「ブライトン・ロック」はブライアンのギターを大々的にフィーチュアしたハード・ロックです。

そして2曲目がお目当ての「キラー・クイーン」です。フィンガー・クラップで始まるこの曲は、日本でのクイーン人気を決定的なものにしました。日本ばかりでなく、彼らの初めての世界的なヒット曲と言っていいでしょう。いわばヨーロッパ的デカダンスとビートルズの持つポップ性が結びついた曲で、それまでハード・ロック・バンドと見られていたクイーンのイメージを変えた曲でもあります。

この冒頭の2曲がとても気に入ったぼくは、レコードが買えるまではY君に録音してもらったカセット・テープを何度も繰り返して聴いていました。

クイーンは、本国イギリスよりも日本でいち早く認められました。そして、レッド・ツェッペリンやイエスなどの後を継ぐブリティッシュ・ロックの正統派バンドと見られていました。しかし、今こうして聴き返してみると、クイーンはすでにこの頃には「ハード・ロック」というカテゴリーにひと括りすることのできない幅広い音楽性を持っていたことが分かります。

とくにB面(CDでは7~13曲目)はメドレー風に展開されていて、さまざまに曲調が変わってゆくのが面白いのです。壮麗なコーラスで始まるドラマチックな「神々の業」に始まり、スラッシュ・メタルのはしりのような「ストーン・コールド・クレイジー」(のちにメタリカがカヴァーして話題になった)、ピアノとコーラスが美しい小曲「ディア・フレンズ」、ヴォードヴィル調の楽しい曲「リロイ・ブラウン」などが続き、最後はフレディ作の朗々たる「神々の業(リヴィジティッド)」で幕を閉じます。

クイーンの音楽の美しさは、綿密に声を重ねていった分厚い鉄壁のコーラス・ワークと、華麗なギター・オーケストレイションにあると思います。

またメンバー全員が作曲できるため、ドラマティックなフレディ、ハードなブライアンとロジャー、ポップなジョンというふうに、作風がよりいっそう多様化していると言えるでしょう。

ハード・ロックの枠から抜け出したクイーンは、次作「オペラ座の夜」でひとつの頂点に立つことになります。そういった意味では、このアルバムはクイーンのターニング・ポイントとなった重要な作品だと思います。

◆シアー・ハート・アタック (Sheer Heart Attack)

■歌・演奏

クイーン/Queen

■リリース

イギリス1974年11月8日、アメリカ1974年11月12日

■プロデュース

ロイ・トーマス・ベーカー & クイーン/Roy Thomas Baker & Queen

■収録曲

Side-A

①ブライトン・ロック/Brighton Rock (May)

②キラー・クイーン/Killer Queen (Mercury) ☆全米12位、全英2位

③テニメント・ファンスター/Tenement Funster (Taylor)

④フリック・オブ・ザ・リスト/Flick Of The Wrist (Mercury)

⑤谷間のゆり/Lily Of The Valley (Mercury)

⑥誘惑のロックンロール/Now I'm Here (May) ☆全英11位

Side-B

①神々の業/In The Lap Of The Gods… (Mercury)

②ストーン・コールド・クレイジー/Stone Cold Crazy (May,Mercury,Taylor & Deacon)

③ディア・フレンズ/Dear Friends (May)

④ミスファイアー/Misfire (Deacon)

⑤リロイ・ブラウン/Bring Back That Leroy Brown (Mercury)

⑥シー・メイクス・ミー/She Makes Me(Stormtrooper In Stilettoes) (May)

⑦神々の業/In The Lap Of The Gods…Revisited (Mercury)

☆=シングル・カット

■録音メンバー

【Queen】

フレディ・マーキュリー(Freddie Mercury/vocals, piano)

ブライアン・メイ(Brian May/guitar, piano, vocal, ukelele-banjo)

ジョン・ディーコン(John Deacon/electric-bass, double-bass, acoustic-guitar)

ロジャー・テイラー(Roger Taylor/drums, percussion, vocal)

■チャート最高位

1975年週間チャート アメリカ(ビルボード)12位、イギリス2位、日本(オリコン)23位

1975年年間チャート アメリカ(ビルボード)38位、イギリス39位、日本(オリコン)32位

ぼくは、チック・コリアがそう嫌いではない。

むしろ、アコースティックなジャズに取り組んでいる時のチックの音楽は好きと言ってもいいくらいだ。

ただ、フュージョンを演っている時のチックは少々苦手な部分がある。

あの緻密に計算し尽くしたかのような、幾何学的雰囲気がいまひとつ馴染みきれない。

この「チック・コリア・アコースティック・バンド」は、チック・コリア・エレクトリック・バンドのリズム隊をピック・アップして結成されたものだ。アコースティックなピアノ・トリオとは言ってもエレクトリック・バンドのメンバーがそのままでは、アプローチの違いなんてあるのだろうか、などと危惧したりした。

でも、それは考えすぎだったようだ。

「計算された」どころか、お互いがお互いを触発し合い、エネルギーを爆発させてゆくその演奏は、ジャズそのものだ。

計算されているところがあるとすれば、そういう演奏ができるメンバーをトリオに入れたこと、かもしれない。

御大チックを、若いジョン・パティトゥッチとデイヴ・ウェックルがあおり立てている。あおられながらもチックのプレイはどこか余裕綽綽なところがあって、若手ふたりの手の内をどんどん引き出しにかかっているようだ。

全10曲のうち、6曲がスタンダード、あるいはジャズ・オリジナル。残り4曲がチックのオリジナルである。

曲のテーマはチック流にかなりフェイクされているほか、サイズ(曲の長さ)に手を加えていたり、リハモナイズ(コード進行の再編)していたりして、わりと綿密にアレンジが施されているようだ。

チックのオリジナル曲は、どちらかというとコンテンポラリー色が強く、曲によってはフュージョンのアコースティック版という趣がある。

右からチック・コリア、ジョン・パティトゥッチ、デイヴ・ウェックル

ジョンのベースは、よくドライヴしていて、4ビートでのウォーキング・ベースはもちろん、ソロを取っている時の超人的なテクニックや見事な展開のインプロヴィゼイションなど大いに存在感を発揮している。

デイヴのドラムは、どちらかというと手数が多い方だろう。しかし、フレーズを常に曲の一部と捉えていて、ある時はサウンドを装飾し、ある時は曲にエネルギッシュな勢いをつけ、またある時は生きたビートでバンドを引っ張るなど、とても音楽的なドラミングを聴かせてくれる。

そして、このふたりの遠慮のない弾けっぷりがより斬新なインタープレイとなって音に現れていると思う。

もともとエレクトリック・バンドだと大掛かりな機材を持ち込むことがたいへんで、そのため地方をサーキットできない、という理由でアコースティック・トリオが組まれたそうだ。当初はあくまでエレクトリック・バンドのサブ的ポジションだったのだが、それが演奏を重ねるごとにこのトリオは独自の音楽を創造するようになってゆき、チックにとっても重要なバンドに育っていったというわけである。

このアルバムの中でぼくが好きな曲といえば、スウィンギーなジャズ・ワルツ「いつか王子様が」、テーマをモチーフにしたルバートから始まり、ちょっと小粋なミディアムの4ビートで歌い上げる「マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ」、いかにもコンテンポラリーといった感じの爽快なテーマを持ち、4ビートとラテン・ビートが交錯する「モーニング・スプライト」、そしてお馴染みの複雑なキメを持つ、スパニッシュでエキサイティングな「スペイン」といったところだろうか。

このメンバーで録音されたスタジオ・ライヴ盤(「アライヴ」)もある。ライヴ盤だけあってさらにテンションが高く、三人のよりエモーショナルなプレイを聴くことができる。このアルバムもいずれエントリーしてみようと思っている。

◆スタンダーズ・アンド・モア/チック・コリア・アコースティック・バンド (Chick Corea Akoustic Band)

■演奏

チック・コリア・アコースティック・バンド/Chick Corea Akoustic Band

チック・コリア/Chick Corea (piano)

ジョン・パティトゥッチ/John Patitucci (bass)

デイヴ・ウェックル/Dave Weckl (drums)

■プロデュース

チック・コリア/Chick Corea

■レーベル

GRPレコード

■リリース

1989年

■録音

1989年1月2~3日 (ニューヨーク市クリントン・スタジオ)

■収録曲

① ベッシーズ・ブルース/Bessie's Blues

② マイ・ワン・アンド・オンリー・ラヴ/My One And Only Love

③ ソー・イン・ラヴ/So In Love

④ ソフィスティケイテッド・レイディ/Sophisticated Lady

⑤ 枯葉/Autumn Leaves

⑥ いつか王子様が/Someday My Prince Will Come

⑦ モーニング・スプライト/Morning Sprite

⑧ T.B.C.(ターミナル・バケッジ・クレイム)/T.B.C.(Terminal Baggage Claim)

⑨ サークルズ/Circles

⑩ スペイン (ロング・ヴァージョン)/Spain

■チャート最高位

1989年 ビルボード・ジャズ・アルバム・チャート 1位

今日はどういうわけか、「コジカナツル3」、それもその中の「『マイ・バック・ペイジズ』を聴きたい病」にかかってるらしく、このアルバム、この曲ばっかり聴いてます。

それで、今日は以前に書いた記事をアレンジして再録することにしました。

「手抜き」とか言わないでね(^^;)。

--------------------------------------------------------------------------

今日は「コジカナツル」のサード・アルバム、聴きまくりましたよ。

いや~、「期待を裏切らない」と言おうか、「期待にたがわず」と言おうか、とにかく相変わらずのヤンチャな大人が繰り広げる熱くてヤンチャな演奏に、大マンゾクです!

今回は、ゲストととして多田誠司(サックス)がフィーチャーされています。

また、2曲目の「カンタロープ・アイランド」のみ、TOKU(フリューゲルホルン)が参加しています。

彼らの奥行きの深さ、スケールの大きさに、改めて驚嘆します。

ピアノの小島良喜のプレイ、まるで尽きることのなく湧き出る泉のようですし、鶴谷智生のドラミングは、打楽器の範疇には収まりきれないような色鮮やかなものです。それを金澤英明が深みのある安定感バツグンのベースで包み込んでいます。

ゲストは多田誠司、TOKU。

このふたり、懐の深いコジカナツルの三人に支えられ、安心して自由奔放にブロウしているのがまた楽しい。

「コジカナツル・ワールド」の面白さ楽しさ、もうぼくはほとんどトリコになっているのかも。

ジャンルの垣根なんか超越した、素晴らしいユニットです。

このアルバムの9曲目に収められた「マイ・バック・ペイジズ」の演奏の凄まじいこと!

無私無欲、己を燃やし尽くすことだけに力を注いだ、神がかったような素晴らしい演奏です。

この曲に浸っていると、きれいなものや胸を打たれるものを見たり聴いたりした時に、「素直にそれに感動できる自分」になれる気がするんです。

「マイ・バック・ペイジズ」は、もともとはボブ・ディランの作品で、彼の4枚目のアルバム、「アナザー・サイド・オブ・ボブ・ディラン」(1964年)に収録されています。

「あの時のぼくはずっと年寄りだった。今のぼくははあの時よりずっと若い」と歌っている曲です。とても抽象的かつ難解な歌詞で、自己批判的なものも含まれているようです。

ディランは、アコースティック・ギターだけをバックに、自分をさらけ出し、訴えかけるように歌っています。

ボブ・ディラン キース・ジャレット

「アナザー・サイド・オブ・ボブ・ディラン」 「サムホエア・ビフォー」

原曲はトラッド・フォーク風の3拍子ですが、バーズが8ビートのフォーク・ロックとしてカヴァーしています。これを多少リハモナイズ(原曲のコード進行の再編)し、ゴスペル・ロック調にアレンジして演奏したのが、キース・ジャレットです。アルバム「サムホエア・ビフォー」(1968年)の1曲目に収められています。

コジカナツルの「マイ・バック・ペイジズ」は、このキース・ジャレット・ヴァージョンを踏襲しているようですが、キースが内省的に、ロマンティックに演奏しているのに対し、コジカナツルは、よりブルージーに、よりロック色を強めていて、外に向けて膨大な力を発しているかのような、実にエネルギッシュな演奏を展開しています。

「コジカナツル3」のライナーによると、この曲は、アルバム・レコーディング2日目の最後に録音されたそうです。それまでの録音作業でかなり疲れていた状態での演奏だったようですが、そんなことを微塵も感じさせない、異様な熱気をはらんでいます。三人それぞれが、自分の持てるものをとにかく楽器に注ぎ込むことだけに集中しているかのような、凄まじい演奏です。ほとんど無我の境地に近いものがあるんじゃないかな。そんな気さえするのです。

イントロはベースの金澤英明によるルバートでのソロです。最初の一音から、ふくよかで、深みのある音色に心を揺さぶられます。テーマをモチーフにしたこのソロは、金澤氏の心象風景を見ているようでもあります。すでにもうこのへんで泣けそうになるもんなあ。素晴らしいです、金澤氏。

インテンポになると、引き続きベースがテーマのメロディーを弾きます。そっと寄り添うように小島良喜のピアノがバックで鳴っている。そのままピアノがテーマを引き継ぐと、それを鶴谷智生のドラムが力強く盛り立てる。

左から金澤英明、鶴谷智生、小島良喜 (写真提供『ひげ』さん)

小島氏のピアノ・ソロが、これまた素晴らしい。ブルージーで、パワフルで、しかもとってもメロディック。そのうえ、えも言われぬ優しさにあふれている。とにかく「愛」が一杯に詰まっているような、そんなソロなんです。

バックで支えるベースとドラムは、よりグルーヴィーに、より激しさを増してゆきます。揺るがぬビートで低音をしっかりと支えながらサウンド全体を包み込んでいる金澤氏のベース、燃え盛っている内面があふれ出して止まらないかのような鶴谷氏のドラム。

この三人が一体となって頂点を目指し、突き進んで行くのです。興奮しないワケがない。やんちゃだけれど骨っぽい、そんな三者の息の合った様子は爽快感にあふれ、感動的でさえあります。

「魂がこもっている」、というのは、こんな演奏のことを言うのでしょう。

「名演」と言われているものは数多くありますが、近年では、コジカナツルのこの演奏も文句なしの名演だと言えるのではないでしょうか。

今日のぼくの心は、この演奏を聴きたがってやまないのです。

◆マイ・バック・ペイジズ/My Back Pages

■発表

1964年

■作詞・作曲

ボブ・ディラン/Bob Dylan

■演奏

[コジカナツル]

小島良喜(piano)

金澤英明(bass)

鶴谷智生 (drums)

■収録アルバム

コジカナツル3 (2005年)

■プロデュース

コジカナツル

エレクトリック・ライト・オーケストラ(以下ELO)のサウンドって、なんてポップでキャッチーなんだろう、といつも思ってしまうのです。彼ら、というより、バンド・サウンドの支柱であるジェフ・リンのポップ・センスや、アレンジの妙には少なからず心を動かされます。

バンド内にヴァイオリンとチェロを加えた特異な編成ですが、紡ぎだすサウンドはとてもオーソドックスなポップ・ロックです。オーソドックスとは言っても、決してありきたりのサウンドではなく、そのメロディー・ラインの美しさといったら、あのビートルズにも匹敵するのではないか、と思ったりするほどです。

このアルバムに収められている曲は、どの曲がシングル・カットされても不思議のない佳曲ぞろい。アルバム自体、全英5位、全米6位の大ヒットを記録して、プラチナ・ディスクを獲得しています。そして、その中から「ドゥー・ヤ」(全米24位)、「オーロラの救世主」(全米13位)、「哀愁のロッカリア」(全英9位)、テレフォン・ライン(全米7位)の、4曲のシングル・ヒットが生まれました。

1曲目の「タイトロープ」から耳を奪われます。現代的なシンセサイザーの音に始まり、それと対比するように荘厳なストリングスが入ってきます。一転メジャーに転調、ミディアムのシャッフルに乗って軽快なロック・サウンドが繰り出されます。

2曲目の「テレフォン・ライン」はELOの、というより1970年代を代表するバラードのひとつだと思います。ナチュラルで美しいメロディーを、優しいストリングスと、厚いコーラスが支えています。サビ部分のドゥ・ワップを思わせるコーラスがとてもノスタルジック。泣ける曲ですね。

3曲目は「哀愁のロッカリア」。タイトルから想像できるように、アリアとロックン・ロールを融合させた、実験的ながらとても楽しいハードな曲です。

そのほか、これもポップな「オーロラの救世主」、珍しくハードなギターのリフが印象的な「ドゥー・ヤ」など、名曲のオン・パレードです。

クラシカルなストリングスと現代的なキーボード群の対比も面白いと思います。またどの曲にも取り入れられている整然としたコーラスが効果的ですね。

楽しく聴かせるための仕掛けも多く、そのあたりもポール・マッカートニーの作風に似ている、と言えるでしょうか。

ELOの4枚目のアルバム「エルドラド」あたりから顕著になってきたポップ性のひとつの集大成が、この「オーロラの救世主」というアルバムだと思います。

デビュー以来の、5枚(ベスト・アルバムを除く)のアルバムで育んできた、ELO独自のポップ・ロックのひとつの到達点と言えるかもしれません。

◆オーロラの救世主/A New World Record

■歌・演奏

エレクトリック・ライト・オーケストラ/Electric Light Orchestra

■リリース

1976年9月11日

■プロデュース

ジェフ・リン/Jeff Lynne

■収録曲

A① タイトロープ/Tightrope

② テレフォン・ライン/Telephone Line ☆全米7位、全英8位

③ 哀愁のロッカリア/Rockaria! ☆全英9位

④ ミッション/Mission (A World Record)

B⑤ ソー・ファイン/So Fine

⑥ オーロラの救世主/Livin' Thing ☆全米13位、全英4位

⑦ アバヴ・ザ・クラウズ/Above the Clouds

⑧ ドゥー・ヤ/Do Ya ☆全米24位

⑨ シャングリ・ラ/Shangri-La

※ All tracks written by Jeff Lynne

☆=シングル・カット

■録音メンバー

【Electric Light Orchestra】

ジェフ・リン/Jeff Lynne (lead-vocals, guitars, electric-piano, percussion)

リチャード・タンディ/Richard Tandy (keyboards, synthesizers, guitar, percussion, backing-vocals)

ケリー・グロウカット/Kelly Groucutt (bass, percussion, lead-vocals⑦, backing-vocals)

ベヴ・ベヴァン/Bev Bevan (drums, percussion, backing-vocals⑦)

ミック・カミンスキー/Mik Kaminski (violin)

ヒュー・マクドウェル/Hugh McDowell (cello, percussion⑦)

メルヴィン・ゲイル/Melvyn Gale (cello)

【guests】

メアリー・トーマス/Mary Thomas (operatic-vocals)

パティ・クアトロ/Patti Quatro (vocals <uncredited>)

ブリー・ブランド/Brie Brandt (vocals <uncredited>)

アディー・リー/Addie Lee (vocals <uncredited>)

■チャート最高位

1976年週間チャート アメリカ(ビルボード)5位、イギリス6位、日本(オリコン)60位

1977年年間チャート アメリカ(ビルボード)6位、イギリス16位

1978年年間チャート イギリス47位

キース・ジャレットがチャーリー・ヘイデン、ポール・モチアンと1966年に組んだバンドが、彼の初めてのパーマネントなピアノ・トリオです。このトリオは、1968年10月30~31日にロサンゼルスのライヴ・ハウス、「シェリーズ・マン・ホール」でライヴを行ないました。その演奏を収めたライヴ・アルバムが、「サムホエア・ビフォー」です。このトリオは2日間で34曲を演奏しましたが、このアルバムにはそのうちの9曲が収録されています。

全9曲のうち7曲がキースのオリジナルで、残りはスタンダード曲とカヴァー曲が1曲ずつ取り上げられています。

キースのピアノは、クラシックやゴスペルなどをベースにしていることが伺えますが、このアルバムでは、ビル・エヴァンスのようなリリカルな部分、よりフリーで前衛的な部分、そして伝統的・古典的なジャズの三つのアプローチを行っているようです。そして、その三つがうまくバランスを取りながら、このトリオの音楽世界を、バラードやロック、ラグタイム、あるいはフリー・ジャズなど、どんなスタイルにも定まらない、幅広くて自由なものにしている、と言えるでしょう。

まず、ゴスペル・ロック調の「マイ・バック・ペイジ」と、「パウツ・オーヴァー」が印象に残りました。中でも目玉は1曲目の「マイ・バック・ペイジ」だと思います。これはボブ・ディランのオリジナル曲ををカヴァーしたものです。原曲はシンプルな3拍子ですが、キースはこれを8ビートのゴスペル・ロックにアレンジして聴かせてくれます。イントロのピンと張り詰めたベース・ソロの後に入ってくるピアノが美しい。何かに祈りを捧げるかのような、内省的で荘厳な雰囲気が漂ってくる曲です。

「ムーヴィング・スーン」は、例えばオーネット・コールマンのような前衛的な要素が見られる、大胆なフリー・ジャズです。まるで音の塊を叩きつけるような激しいピアノに呼応して、ベースとドラムスも一丸となり、突き進んでゆきます。

「プリティ・バラッド」「モーメント・フォー・ティアーズ」「君に捧ぐ」は美しいバラードです。キースが本領を発揮してリリカルに歌い上げていますが、ただ甘さに流されるのではなく、端正で知的な、そして生々しいピアノを聴かせてくれるのです。

タイトル・ナンバーの「サムホエア・ビフォー」は、少しばかりノスタルジックな雰囲気を持っています。スウィング感覚にあふれたタッチが生きています。

「ニュー・ラグ」では、意識的に古いスタイルを取り入れ、それを斬新な感覚で解釈しているのでしょう。これと対をなすのが、よりオールド・ファッションでエキサイティングなラグタイムの「オールド・ラグ」だと思います。

左から キース・ジャレットpiano、チャーリー・ヘイデンbass、ポール・モチアンdrums

このアルバムを録音した時のキースは、まだ23歳。しかしその年齢以上に彼のピアノは、幅広く、成熟しているような気がします。また、サイドを固めるチャーリーとポールのふたりも経験が豊かで、やはり幅広い音楽の世界と接していました。そしてメンバーがこの3人だからこそ、トリオが鮮やかな閃きを見せることができたのではないでしょうか。

この頃のキース・ジャレット・トリオは、すでに他に類を見ない独自性があり、幅広い領域の音楽と関わりを持っています。何にも捉われることのない、自由奔放なサウンドは、キースの音楽の原点とも言えるものでしょう。そしてそれは、今のキース・ジャレット・トリオである「スタンダーズ」にまで脈々と受け継がれているのではないでしょうか。

◆サムホエア・ビフォー/Somewhere Before

■演奏

【キース・ジャレット・トリオ】

キース・ジャレット/Keith Jarrett

チャーリー・ヘイデン/Charlie Haden

ポール・モチアン/Paul Motian

■録音

1968年8月30~31日 (カリフォルニア州ロサンゼルス、シェリーズ・マンホール)

■リリース

1969年5月

■プロデュース

ジョージ・アヴァキアン/George Avakian

■収録曲

A① マイバック・ペイジ/My Back Pages (Bob Dylan)

② プリティ・バラッド/Pretty Ballad (Keith Jarrett)

③ ムーヴィング・スーン/Moving Soon (Keith Jarrett)

④ サムホエア・ビフォー/Somewhere Before (Keith Jarrett)

B⑤ ニュー・ラグNew Rag/New Rag (Keith Jarrett)

⑥ モーメント・フォー・ティアーズ/A Moment for Tear (Keith Jarrett)s

⑦ パウツ・オーヴァー/Pouts' Over (And the Day's Not Through) (Keith Jarrett)

⑧ 君に捧ぐ/Dedicated to You (Sammy Cahn, Saul Chaplin, Hy Zaret)

⑨ オールド・ラグ/Old Rag (Keith Jarrett)

■レーベル

ヴォルテックス・レコード/VortexRecords

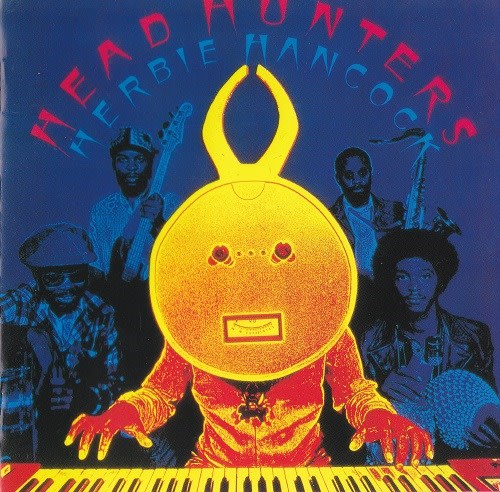

これは、ハービー・ハンコックの「ファンク宣言」とでも言うべきアルバムです。

マイルス・デイヴィスのバンドでエレクトリック・ピアノを弾くようになったハービーは、もともと「ウォーターメロン・マン」や「カンタロープ・アイランド」などの8ビート系の名曲を書くなどソウルやファンクのテイストも持っていました。しかし一説によると、ジャズ・マンとしてのプライドが邪魔をしていたので、なかなか自分の枠を打破する気になれなかったといいます。

そして、試行錯誤のすえ、ファンクやR&Bなどの要素を取り入れるようになったハービーの、ひとつの到達点が、この「ヘッド・ハンターズ」です。

シンプルなハーモニーではあるけれど、ファンキーな16ビートに乗って繰り広げられる各々のインプロヴィゼイションは手に汗握るような緊張感をたたえています。ジェームス・ブラウンやスライ&ザ・ファミリー・ストーンらのファンク・グルーヴを積極的に取り入れ、ジャズの要素を残しながらも電子楽器を最大限に活用したファンク・ミュージックを展開しています。さらに、バンド全体が一丸となってバシバシ繰り出すキメのフレーズがカッコいい。

・

ドラマーのハーヴィー・メイスンはロサンゼルスのセッション・ドラマーでプロデューサーとしても名高いミュージシャンです。そのハーヴィーとポール・ジャクソンが織り成すファンキーなリズムに、パーカッションのビル・サマーズと、サックスのベニー・モウピンのクールなサウンドが絡んでゆきます。そしてハービーのクラヴィネットとエレクトリック・ピアノから生まれる絶妙なソロと的確なバッキングが、心地良い緊張感をもたらしているのです。

最高の聴きどころはやはり1曲目の「カメレオン」でしょうか。シンセサイザー・ベースによる、ファンキーでダンサブルなリズムが魅力です。なによりカッコいいし、耳馴染みもよい。そのシンセ・ベースのリフに、ドラムス、ベース、クラヴィネットが次々に重なってきます。曲半ばで展開されるキーボード・ソロもハンコック節満載です。

3曲目の「スライ」は、タイトル通り、スライ・ストーンにインスパイアされたものでしょう。バンド全員で作り出すリズムは、まさに生き物。アップ・テンポの中で展開されるベニーとハービーのソロには迫力があふれています。

それにしても、ハービーのアルバムを聴くたびに思うのですが、ハービーってピアニストである以前に、なんて優れたコンポーザーであり、アレンジャーなのでしょう。これはマイルスからコードに捉われない演奏スタイルを求められ、伝統的ジャズのスタイルに捉われない洗練された曲作りを学んだことが大きく影響しているのではないでしょうか。

それだからこそ、従来のジャズでは使われることのなかったシンセサイザーなどを思い切って前面に押し出して、アルバムを作ることができたのだと思います。そのあたり、ハービーの中で何かが吹っ切れたのでしょうね。

ハービー自身の言葉によると、自分の進むべき音楽の道について迷っていた時、自分の信仰する宗教の教祖(日蓮上人)が夢に現れ、「自分の思う通りに進みなさい」というお告げを下し、それがきっかけでエレクトリック・ファンクに取り組むことができたとか。

このアルバム、当時のジャズ・ファンからは「ハービーは堕落した」と、大きな非難を浴びたそうですが、ジャズ・ファン以外の人々に高く支持されて、なんとポップ・アルバム・チャート(ジャズ・チャートではなく)で13位にまで昇るヒットとなりました。売り上げ枚数は、ジャズとしては異例の150万枚を記録しています。

これ以降のハービーは、ひとつの型にとらわれることなく、多彩な活躍ぶりを見せてくれていて、今なお進化し続けています。

◆ヘッド・ハンターズ/Head Hunters

■演奏

ハービー・ハンコック/Herbie Hancock (keyboards)

■リリース

1973年10月26日

■録音

1973年9月、Wally Heider Studios, San Francisco, California

■レーベル

コロンビア

■プロデュース

ハービー・ハンコック、デヴィッド・ルービンソン/Herbie Hancock, David Rubinson

■収録曲

[side A]

① カメレオン/Chameleon (Herbie Hancock, Paul Jackson, Harvey Mason, Bennie Maupin)

② ウォーターメロン・マン/Watermelon Man (Herbie Hancock)

[side B]

③ スライ/Sly (Herbie Hancock)

④ ヴェイン・メルター/Vein Melter (Herbie Hancock)

■録音メンバー

ハービー・ハンコック/Herbie Hancock (electric-piano, Clavinet, synthesizer)

ベニー・モウピン/Bennie Maupin (tenor-sax, soprano-sax, saxello, bass-clarinet, alto-flute)

ポール・ジャクソン/Paul Jackson (electric-bass, marimbula)

ハーヴィー・メイソン/Harvey Mason (drums)

ビル・サマーズ/Bill Summers (congas, shekere, balafon, agogo, cabasa, hindewhu, tambourine, log-drum, surdo, beer-bottle, gankogui)

■チャート最高位

1973年週間アルバム・チャート アメリカ(ビルボード)13位、ビルボードR&Bチャート2位、ビルボード・ジャズ・チャート1位 日本(オリコン)86位

1974年年間アルバム・チャート アメリカ(ビルボード)21位

アナログ盤では「ラスト・ライヴ」と銘打たれていたこの2枚組アルバムは、1977年5月の日比谷野外音楽堂と、同年10月の東京厚生年金会館におけるライヴの模様が収録されています。文字通り末期のカルメン・マキ&OZのラスト・パフォーマンスが聴かれます。

アルバムのリリースは1978年8月ですが、OZはその前年に解散しています。

カルメン・マキ&OZは、ジャニス・ジョプリンに触発されたマキ嬢が春日博文氏を誘って、1972年春に結成したバンドです。OZが結成された頃は、日本ロック界の黎明期でした。まだまだ未成熟な音しか出せない多くのバンドの中にあって、OZの出現は強烈な印象を残しました。マキ嬢のヴォーカルと春日氏のギターは、欧米のロックに慣れ親しんだファンの耳にも驚愕を持って迎えられました。

OZには聴くものに有無を言わせないパワーがあります。OZの作品は「日本のロック」という狭いカテゴリーを超えた、当時のロック・ミュージックというものに対する日本からの回答のひとつではなかったでしょうか。

この作品は、臨場感あふれる最高のライヴ・アルバムのひとつです。ライヴならではの緊張感と、ダイナミックな演奏が楽しめます。選曲も、ベスト・アルバム的で、OZの代表的なナンバーばかり。

激流のような勢いのある、迫力の満点の荒々しいサウンドは、まさしくハード・ロックそのものと言っていいでしょう。

冒頭は「君が代」から「午前1時のスケッチ」へ、そしてそのままベースのフリー・インプロヴィゼイションへと続きます。切れ目なく曲は「崩壊の前日」へなだれ込みます。このあたりの流れはとてもエキサイティング。

「君が代」は、ウッドストックでのジミ・ヘンドリックスのパフォーマンス、「アメリカ国歌」に触発されたものでしょうか。

ザ・フーのジョン・エントウィッスルを彷彿とさせる川上茂幸のベースはファズ(ブラスマスター?)がかかっていて、まさに唸りを上げるといった表現がぴったりです。

Disk2の、「閉ざされた町」~「26の時」~「空へ」~「私は風」という流れがまさに圧巻です。

OZならではのドラマティックな曲、叙情的な歌詞、マキ嬢の表情豊かな美声とシャウト、ヘヴィーな演奏、これらが一体となった音のかたまりが迫ってくるのです。

ハード・ロック・バンドとしてのサウンドもさることながら、奔流のような詩情があるからこそ、ぼくを含めて大勢の人の胸に響いたのではないでしょうか。

マキ嬢の歌声の生々しさは、聴いていてトリハダものです。

マキの半生を綴ったかのような「26の時」、ジャニス・ジョプリンへの敬慕を歌詞に託した「空へ」、哀しい女心を歌った「私は風」などで聴かれる歌唱力は群を抜いていると思います。

歌唱力ももちろんですが、スピリットにおいて、また存在感において、マキ嬢を上回る女性ロッカーは、これ以降まだ出現していないのではないでしょうか。

左上:春日博文(guitar) 右上:武田治(drums) 左下:川上茂幸(bass) 右下:川崎雅文(keyboards)

当時から自前の照明・音響チームを抱えていたOZは、現在のコンサート・ツアーという形の先鞭をつけたバンドでもあります。どんな所へも機材を全て持って行ったOZは、そのために経費がかさんでしまい、これがバンド解散の一因ともなった、と言われています。

カルメン・マキ&OZが、その後のSHOW-YAを始めとする女性ロッカーたちに与えた果てしない影響と強いインパクトは、残された数少ない音源から充分に伝わってきます。

マキ嬢は、現在「カルメン・マキ&サラマンドラ」を率いて活動しています。そのバンドはハード・ロックではないけれども、ジャズ寄りのソウルフルなサウンドで、積極的にライヴも行っているようです。

◆カルメン・マキ&OZ ライヴ (Live)

■リリース

1978年8月

■プロデュース

カルメン・マキ&OZ

■収録曲

[side-A]

① 君が代(インストゥルメンタル)

② 午前1時のスケッチ

③ シゲのソロ(インストゥルメンタル)

④ 崩壊の前日

⑤ 六月の詩

[side-B]

⑥ Image Song

⑦ とりあえず……(Rock'n Roll)

[side-C]

⑧ あどりぶ(インストゥルメンタル)

⑨ 閉ざされた町

⑩ 26の時

[side-D]

⑪ 空へ

⑫ 私は風

■録音メンバー

[カルメン・マキ&OZ]

カルメン・マキ(vocal)

春日博文(guitar)

川崎雅文(keyboards)

川上茂幸(bass)

武田 治(drums)