我ながら、文字がぶれてしまって、筆のガマンがきかず粗雑で、下手くそ極まりないが、

そこから始めよう、と反省した。

観世音 南無仏 (かんぜーおん なーむーぶつ)

与仏有因 与仏有縁 (よーぶつうーいん よーぶつうーえん)

仏法僧縁 常楽我浄 (ぶっぽうそうえん じょうらくがじょう)

朝念観世音 暮念観世音 (ちょうねんかんぜーおん ぼーねんかんぜーおん)

念念従心起 念念不離心 (ねんねんじゅうしんきー ねんねんふーりーしん)

観世音菩薩に帰依します。

私たちにも仏と同じ因果の法則があり、また縁とつながっています。

仏と法と僧との縁によって、私たちはつねに心を清らかにし楽しく過ごせます。

朝にも夕べにも観世音菩薩を念じます。

この念は仏心から起こり、また仏心を離れません。

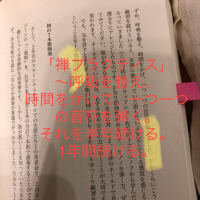

~ いつから養生が、健康法と同じように思われるようになってしまったのでしょう。(帯津良一)

~ あす死ぬとわかっていてもするのが養生である。(五木寛之)

病気にならないための健康法や、今あるものを大事にするアンチエイジングは「守りの養生」。

生命場のエネルギーを高めていき、死ぬ時こそ、生命場のエネルギーを最高に高めておいて、その勢いで死後の世界に飛び込んでいこうという積極的な養生が「攻めの養生」。

|

「達者な死に方」練習帖―賢人たちの養生法に学ぶ (文春新書) |

| 帯津 良一 | |

| 文藝春秋 |

医師である著者は、患者さんを死なせることが医師の敗北となり、

西洋医学に寄りすぎた現代社会において死がタブー視されていることを問題視します。

" 一人の例外もなく必ず死ぬのに、それを不安や恐怖で迎えるのはさみしい気がします。"と。

身体ばかりではなく、魂を含めた生命場をいかにして高めていくか、が養生であって、死後の世界も含めていくのが養生。

年を取れば、肉体的には衰えていくことは避けられない。

私たちは誰もが「生老病死」のなかで生きていて、

例えば病気になったからといって、悪魔に魅入られたわけでもないし、運が悪かったわけでもなく、殊更に自分だけが不幸なわけでもない。

養生というのは、文字通り、生命を正しく養うことです。

タバコや酒をやめるとか、ジョギングをするとか、玄米を食べるとか、そんな安っぽいものではありません。

生命というのは躍動することでエネルギーが高まっていきます。

生命を躍動させるには、心がときめかないといけません。タバコ一本、ビール一杯にときめけば、それは立派な養生です。

私は、死ぬときが一番最高のエネルギーになるように生き、そのエネルギーで一気に死後の世界に突入しようと言っています。その気持ちが養生の根底になければいけません。

健康とか長寿という狭い枠で養生が語られるようになって、人間の質も縮こまってしまったように思えます。

「老いて学べば死して朽ちず」、この志が大切なのだといいます。

生命場ってなに?、という向きもあろかと思いますが、

医師である帯津さんは、内臓と内臓の隙間にあるのが生命エネルギーであり、気ではないか、といいます。

隙間に詰まっているのが空気なら、レントゲンを撮った時に隙間は真っ黒になるはずなのにそうはならない。

その理由を探したがどんな本にも書いてなかったといいます。

"西洋医学では身体の隙間を意識することはないが、その隙間の働きというのはとてつもなく大きいのではないか。"

(生命場についてはこれまでにも記事化してきた通りです。→ 場を考える ~ 意識や生命の見える化に成功した。 )

もうひとつ、これは学ぶべきだと感じ入ったのが、エゴイズム的な養生ではなく、

自分のエネルギーの高まりが人にもいい影響を与え、自分が属している場のエネルギーを高めているんだという喜びを持ってやるのが養生、というくだりでした。

道中お達者で、との気持ちを込めて、医師として多くのひとを見送ってきた帯津先生の人間観、単なるポジティブ思考ではありません。頭がさがる思いです。

私は患者さんのことを戦友だと思っています。同じ地平に立つ横のつながりです。

戦友が斃れるときに、私はどうするかと考えると、傍でじっと見守っているだろうなと思います。

それを病院という場で実践しているのです。

私は人を敬うという場合、その人の何を敬えばいいのだろうと常々考えていました。

人間の本質は"明るく前向き"ではありません。

私たちはまずは自分のなかにあるかなしみを敬う必要があります。

かなしみが本質であり、土台だということをごまかしているから、マイナスの出来事が起こった時にすぐにグラグラしてしまうのです。

次に自分のなかにかなしみがあるのと同じように、他の人もかなしみを持っていることに目を向けてください。

そのかなしみに敬いの気持ちを持つことです。

このひとはどんな旅をしてきて、どんなかなしみを持って旅立とうとしているのか、その「旅情」に心を向けること。それが「敬」ということではないでしょうか。

帯津先生が敬愛するのは、養生の達人、白隠禅師。

著書「胸中の山水」の中で細川護煕氏は50歳頃から死というものを意識するようになった、と言われていましたが、

生死が隣り合わせのなかで生きていた鎌倉時代の武将たちなんぞに比べると、現代人は「生老病死」を直視することができず、死ぬのは苦だとばかり思って、重病になった頃にはじめて死に直面し混乱するといいます。

40代も半ばになったのなら、そういう意識の向け方を覚え始めてもよかろう、とも思います。

死をタブー視せず、目をそむけずに気を向けることで、グラグラした土台を強いものにしていく意識。

身心を調え、生命場を高める、「正念工夫」のための具体的な方法が、「延命十句観音経」。

身心を調え、生命場を高める、「正念工夫」のための具体的な方法が、「延命十句観音経」。

書き初めをしてみて分かったが、丁寧に文字を書けなくなってきている。

普段から、サインしたり、メモしたりすることはあっても、気を向けて、身心を調えて、筆を持つ機会は極端に減った。

当然、文字が妙にぶれたり、書く速度が途中から速くなったり、雑になったりする。

気持ちを込めて、一定に保ちながら丁寧に書く、ということが疎かになって、

そのような感覚が退化しているのだ。エッと思うほど、すぐに先を急ぎたがる自分に気づく。

お経を声に出すのも同じ。

はじめはむずかゆい感じがするが、吐く息、吸う息を調えるようにして、声に出すと、

身体だけを使ったいわゆる気功法以上に、即効性があるような気がする。

丹田に気を向けるということが実にわかりやすく実感できる。

(いかに丹田に気を向けた発声からずれてしまっているかを実感できて、矯正しようと思える。)

自分で折に触れ、唱えることができるように、冒頭にビデオを貼り付けておいた。

自分で折に触れ、唱えることができるように、冒頭にビデオを貼り付けておいた。

(実際に口を動かす、オーラル・メソッドは、非常に有用に思えるので、

本稿の他にも、Mr Dunkanの字幕付き英語サイトなんかもブックマークしておいた。)

帯津先生は、"一千回"唱えると奇跡が起こってくると言われる、この「延命十句観音経」について、

物理学でいう励起のようなものではないか、と説明されています。

日々高まってゆく生命エネルギーというものは、いつも一定の速度で向上していくのではなく、ときに小爆発を起こしながら、ステージをあげてゆく。

一定の回数を重ねることによって変化が生じる、という現象は、物理学の励起に限った話ではない。

何度か言及しているが、私は「ラングストンの蟻」を見た時に、ハッと気づかされた。

(神秘を創造するシンプルな仕組み)

一千回は無理だと思うが、帯津先生の言葉を信じよう。

”日々養生していくぞ、という意思があれば、気功をやるのが一週間に一度であっても、

十年経てば十年選手になっているものです。

気功はスポーツのトレーニングのように週に一度やるより毎日やった方が上達するというものではない。

心を込めて生命エネルギーを高めることです。"

ふざけた記事を書いたりしてましたが、かたや震災の振りかえりもあって、

昨年暮れあたりから死生観を高めてくれるようなものをいくつか読んでいました。

下に挙げたのはいずれも良書で、気づきを多く得られたものです。

(帯津先生がかぶっているのには、今気づきました。)

胸中の山水については既に記事にしましたが、他のものも折に触れ、自分なりに消化しながら気づいたことを書いていきたいと思っています。

Twitterに今年のおみくじをアップしたが、実はハッとさせられた。

" 御祐助(おたすけ)をこうむって "こそ、私は福徳を増してゆけるのだし、幸運を手にしていけるのだ。

天からの戒めの言葉とせよ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます