前回は辞し倭人伝にも記述されたと推定される一支国の遺構と思われる原の辻遺跡周辺を紹介しました。原の辻遺跡は弥生時代の遺跡ですが、その次の時代は古墳時代となります。古墳というと近畿一円、それも奈良周辺を思い浮かべますが、壱岐には256基が現存するそうで、今回は国の史跡に指定される6基の古墳が集中する、壱岐の島中央部を紹介します。

古墳群は、郷ノ浦と勝本を結ぶ路線バスのうち、内陸部を走る路線の中央やや北寄りの壱岐風土記の丘のバス停がスタートポイントになります。このバスの本数がまた少ないんです、郷ノ浦と勝本を結ぶバスが2~3時間に1本で、その半分は海岸よりを走って風土記の丘には寄ってくれません。ただ、レンタカーで回るのも不便なんです、古墳群は散在していて、車の入れない山の中なので、ゴール地点から注射をしているところまで歩いて戻ることになるからです。風土記のお赤には、古民家を移築した資料館がありましたが、コロナのせいでしょうか、残念ながら現在は閉館中です。

風土記の丘のそばにあるのが掛木古墳で7世紀に作られと推定される円墳です。石室内にある石棺は長崎県唯一のくりぬきで作られたもの。そこから森林浴コースと呼ばれる林の中の散歩道を南南東に下っていくと、最初に現れるのが百合古墳群で、小規模の古墳が斜面に23基も集中しています。百合古墳群のジグザグと下っていくと、河童が人間を生け捕りにしという池があった生池の跡があり、小さな石塔が立っています。平地になった道を西に行くと笹塚古墳で、二重構造の円墳です。ただ、古墳は雑木林に埋もれていて、全容はよくわかりません。この石室からは、数多くの亀型の金銅製品などが出土して重文に指定されています。

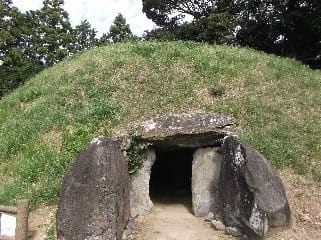

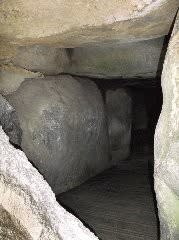

来た道を少し戻り、南に曲がって、車道を横切り、さらに南に行くと長崎県最大の前方後円墳の双六古墳に出ます。こちらは、野っ原の中央に古墳があるので、全容が分かりやすいし、古墳の周りを一周できます。関市tsには入れませんが、伸びやかな感じがします。車道に戻って、車道を東に進むと鬼の窟古墳で、前室、中室、玄室の三室を持つ長さ17mの石室は九州でも屈指の規模を持つ物です。ただ、この古墳も林に埋もれて全体像はよく見えません。古墳群を後に車道を進むと、壱岐国分寺跡がありますが、広場に石仏と基石らしき物があるだけです。この国分寺跡の入口近くにへそ石と顎掛け石と取り巻くように石仏軍があります。へそ石は大きな石のてっぺんに擬宝珠状の石が乗っかりへそのような形をしているからのようです。一方の顎かけ石は、力自慢の大男が海岸で拾ってきて、自分の顎がかけられる高さに建てたものとの逸話があります。最後が国方主神社で、入口の普通の大きさの鳥居に加えて、境内にはちっちゃな鳥居があって、おそらくこれを来ぐることができれば、いいことがあるとのことのようです。

来た道を少し戻り、南に曲がって、車道を横切り、さらに南に行くと長崎県最大の前方後円墳の双六古墳に出ます。こちらは、野っ原の中央に古墳があるので、全容が分かりやすいし、古墳の周りを一周できます。関市tsには入れませんが、伸びやかな感じがします。車道に戻って、車道を東に進むと鬼の窟古墳で、前室、中室、玄室の三室を持つ長さ17mの石室は九州でも屈指の規模を持つ物です。ただ、この古墳も林に埋もれて全体像はよく見えません。古墳群を後に車道を進むと、壱岐国分寺跡がありますが、広場に石仏と基石らしき物があるだけです。この国分寺跡の入口近くにへそ石と顎掛け石と取り巻くように石仏軍があります。へそ石は大きな石のてっぺんに擬宝珠状の石が乗っかりへそのような形をしているからのようです。一方の顎かけ石は、力自慢の大男が海岸で拾ってきて、自分の顎がかけられる高さに建てたものとの逸話があります。最後が国方主神社で、入口の普通の大きさの鳥居に加えて、境内にはちっちゃな鳥居があって、おそらくこれを来ぐることができれば、いいことがあるとのことのようです。

双六古墳は「そうろく」と読むのだそうですが、最初にガイドを読んだ時には「すごろく」と読んでしまいました。祭られている人が双六が好きだったのかなと思ったりしました。枕の壮士にも登場する双六ですが、中国から伝来したのは7世紀ごろと言われるので、双六古墳が出j来た頃に伝来していたか微妙です。双六にはサイコロがつきもので、通常は正六面体で1~6までの数字がランダムに出てきます。一方、統計学などで疑似乱数を得るには正十面体のサイコロが使われ0~9までの乱数が得られます。学生の頃に疑似乱数を用いたモンテカルロ法というコンピューt・シミュレーション手法使ったことがありますが、これはコンピュータで疑似乱数を発生るもので、サイコロを振った結果を振った数値を入れるわけではありません。手間のことを考えれば、サイコロを使うのは非現実的ですが、果たしてコンピュータが出してくる乱数とサイコロの目の乱数と、どちらが偏りがないでしょうか。

古墳群は、郷ノ浦と勝本を結ぶ路線バスのうち、内陸部を走る路線の中央やや北寄りの壱岐風土記の丘のバス停がスタートポイントになります。このバスの本数がまた少ないんです、郷ノ浦と勝本を結ぶバスが2~3時間に1本で、その半分は海岸よりを走って風土記の丘には寄ってくれません。ただ、レンタカーで回るのも不便なんです、古墳群は散在していて、車の入れない山の中なので、ゴール地点から注射をしているところまで歩いて戻ることになるからです。風土記のお赤には、古民家を移築した資料館がありましたが、コロナのせいでしょうか、残念ながら現在は閉館中です。

風土記の丘のそばにあるのが掛木古墳で7世紀に作られと推定される円墳です。石室内にある石棺は長崎県唯一のくりぬきで作られたもの。そこから森林浴コースと呼ばれる林の中の散歩道を南南東に下っていくと、最初に現れるのが百合古墳群で、小規模の古墳が斜面に23基も集中しています。百合古墳群のジグザグと下っていくと、河童が人間を生け捕りにしという池があった生池の跡があり、小さな石塔が立っています。平地になった道を西に行くと笹塚古墳で、二重構造の円墳です。ただ、古墳は雑木林に埋もれていて、全容はよくわかりません。この石室からは、数多くの亀型の金銅製品などが出土して重文に指定されています。

来た道を少し戻り、南に曲がって、車道を横切り、さらに南に行くと長崎県最大の前方後円墳の双六古墳に出ます。こちらは、野っ原の中央に古墳があるので、全容が分かりやすいし、古墳の周りを一周できます。関市tsには入れませんが、伸びやかな感じがします。車道に戻って、車道を東に進むと鬼の窟古墳で、前室、中室、玄室の三室を持つ長さ17mの石室は九州でも屈指の規模を持つ物です。ただ、この古墳も林に埋もれて全体像はよく見えません。古墳群を後に車道を進むと、壱岐国分寺跡がありますが、広場に石仏と基石らしき物があるだけです。この国分寺跡の入口近くにへそ石と顎掛け石と取り巻くように石仏軍があります。へそ石は大きな石のてっぺんに擬宝珠状の石が乗っかりへそのような形をしているからのようです。一方の顎かけ石は、力自慢の大男が海岸で拾ってきて、自分の顎がかけられる高さに建てたものとの逸話があります。最後が国方主神社で、入口の普通の大きさの鳥居に加えて、境内にはちっちゃな鳥居があって、おそらくこれを来ぐることができれば、いいことがあるとのことのようです。

来た道を少し戻り、南に曲がって、車道を横切り、さらに南に行くと長崎県最大の前方後円墳の双六古墳に出ます。こちらは、野っ原の中央に古墳があるので、全容が分かりやすいし、古墳の周りを一周できます。関市tsには入れませんが、伸びやかな感じがします。車道に戻って、車道を東に進むと鬼の窟古墳で、前室、中室、玄室の三室を持つ長さ17mの石室は九州でも屈指の規模を持つ物です。ただ、この古墳も林に埋もれて全体像はよく見えません。古墳群を後に車道を進むと、壱岐国分寺跡がありますが、広場に石仏と基石らしき物があるだけです。この国分寺跡の入口近くにへそ石と顎掛け石と取り巻くように石仏軍があります。へそ石は大きな石のてっぺんに擬宝珠状の石が乗っかりへそのような形をしているからのようです。一方の顎かけ石は、力自慢の大男が海岸で拾ってきて、自分の顎がかけられる高さに建てたものとの逸話があります。最後が国方主神社で、入口の普通の大きさの鳥居に加えて、境内にはちっちゃな鳥居があって、おそらくこれを来ぐることができれば、いいことがあるとのことのようです。

双六古墳は「そうろく」と読むのだそうですが、最初にガイドを読んだ時には「すごろく」と読んでしまいました。祭られている人が双六が好きだったのかなと思ったりしました。枕の壮士にも登場する双六ですが、中国から伝来したのは7世紀ごろと言われるので、双六古墳が出j来た頃に伝来していたか微妙です。双六にはサイコロがつきもので、通常は正六面体で1~6までの数字がランダムに出てきます。一方、統計学などで疑似乱数を得るには正十面体のサイコロが使われ0~9までの乱数が得られます。学生の頃に疑似乱数を用いたモンテカルロ法というコンピューt・シミュレーション手法使ったことがありますが、これはコンピュータで疑似乱数を発生るもので、サイコロを振った結果を振った数値を入れるわけではありません。手間のことを考えれば、サイコロを使うのは非現実的ですが、果たしてコンピュータが出してくる乱数とサイコロの目の乱数と、どちらが偏りがないでしょうか。