本書は、「スタシス」と「リヴァイアサンとビヒモス」という二つの章から成っていて、前者はギリシア民主制における内戦(スタシス)を論じ、後者はトマス・ホッブズの『リヴァイアサン』を取り上げ、人民、国家、群がり(マルチチュード)の機制のなかに内戦を位置づける論考となっている。

アガンベンは、第二次世界大戦以降、世界中で勃発している争いが国家間戦争と呼べる争いではなく「世界的内戦」であると指摘するハンナ・アーレントやカール・シュミットを引用しながらも、それらは「内戦のように政治システムの制御と変容へと向かうようには思われず、無秩序の最大化へと向かうように思われるような戦争」であり、その理論的探究は「内戦理論ではなく、ただ国内紛争のマネジメント、つまりはその運営、操作、国際化でしか」(p. 12) ないと指摘する。

内戦理論に関する論考が少ないもう一つの理由として、革命概念の時代的「人気」によるのだろうと推測しながらも、ここでもアーレントの「古代は〔内戦による〕政治的変化を、また変化にともなう暴力をよく知ってはいたが、それらはいずれも、何かまったく新しいものをもたらすものと見えていたわけではない」(『革命について』)という言葉を引用しつつ、内戦と革命はその概念において明確に異なると述べている。

アガンベンは、内戦についてのそのような理論的状況を踏まえたうえで、本書に対するモチベーションを次のように記している。

しかじかの内戦理論を提起するということは、本テクストのありうべき目標のなかにはない。私はむしろ、内戦理論が西洋の政治思想において、その歴史の二つの瞬間においてどのような姿を呈するかを検討するにとどめることにする。二つの瞬間においてとはつまり、古典ギリシアの哲学者たち、歴史家たちの証言において、そしてまたホッブズの思想においてである。この二つの例は出まかせに選ばれたものではない。私が示唆したいのは、これらがいわば同一の政治的パラダイムの表裏二面を表象しているということ、それが一方では内戦の必然性の断言において、他方では内戦の排除の必然性において表明されているということである。このパラダイムが現実には単一のものだということが意味するのは、内戦の必然性と内戦の排除の必然性という、互いに対立している二つの必然性が秘かな連帯を保ち続けているということである。この秘かな連帯をこそ理解しなければならない。 (pp. 14-5)

私(たち)は、ある国において二分(ときとして四分五裂)した国民が武器を持って相争うというイメージで内戦を理解している。それは革命という新しい社会像をめざすものではけっしてなく、単なる覇権を争うものにすぎないと考え、理念的には排除されるべきものと考えてきた。しかし、本書が明らかにしようとしているのは、「内戦の必然性」と「内戦の排除の必然性」という背理的な二面性であるというのである。

「古典ギリシアにおける内戦――もしくはスタシス――という問題の分析は。ニコル・ロローの諸研究によってこそ始まる」 (p. 15) と断じるアガンベンはロローの内戦論の検討から始める。ロローは、内戦を「オイコス(家族もしくは家)」と「ポリス(都市ないしは都市国家)」の関係の場に置く。しかし、それは一般に流布されている「都市のなかへと家族が乗り越えられ、公的なもののなかへと私的なものが乗り越えられ、一般的なもののなかへと個別的なものが乗り越えられる」 (p. 18) と考える階層的なパラダイムへの疑義として考えられている。

内戦(スタシス)は家族の紛争として起きるが、家族(オイコス)そのものがポリスとの関係で両義性を持つ。「血族内のスタシス」は、「血族として、血族であることで、その閉域のなかで考えられた都市が、都市自体と保つ血なまぐさい関係」(ロロー)を表している。

内戦が家族と本性をともにしている――つまり、内戦が「家の戦争(oikeios polemos)」である――かぎり、そのかぎりにおいて内戦は都巿と本性をともにしており、ギリシア人の政治生活の欠かせぬ構成部分となっている――これがロローの示唆していると思われるテーゼである。 (p. 22)

ロローは、紀元前三世紀のギリシアの小都市ナネコにおいて、スタシスの後、血縁による家族を無効化し、市民を5人組の「籤による兄弟」とする和解を組織したことを例示した。これは、血族内の内戦からポリスを開放すると同時に、ポリスに政治的な親族関係を再構成するものだ。

〔……〕スタシスの本来の場はオイコスであり、内戦は「家の戦争(oikeios polemos)」である。オイコスには――そしてそれと本性をともにするスタシスには――本質的な両義性が内属している。オイコスは都市の破壊を起因するものであるとともに、都巿を統一されたものとして再構成することのパラダイムでもある、という両義性である。 (pp. 30-1)

ロローの理路は、「スタシスはオイコスの内部に位置づけられ、そこにおいて生成する」という仮説から出発しているが、アガンベンはその仮説を修正する必要があると主張する。

しかし、プラトンの対話編でアテナイ人の提案している法の文言から結果として生じてくるのは、スタシスとオイコスのあいだの連関であるというより、兄弟と敵、内と外、家と都巿を内戦が一つのものとして同化し、互いに区別不可能なものにするという事実である。スタシスにおいては、最も内奥なものの殺害が最も疎遠なものの殺害と区別されない。だが、このことが意味するのは、スタシスの場が家の内部にあるのではなく、その場がむしろオイコスとポリスの違い、血の親族関係と巿民性の違いがなくなる境界線を構成しているということである。 (p. 33)

スタシスはオイコスのなかにもポリスのなかにも、家族のなかにも都市のなかにも位置づけられない――これが私たちの仮説である。スタシスは家族という非政治的空間と都市という政治的空間のあいだの違いがなくなる地帯を構成している。この境界線を越えることでオイコスは政治化され、その逆にポリスは「家政化」される。つまり、それによってポリスはオイコスへと縮減される。このことが意味しているのは、ギリシア政治のシステムにおいては、内戦は政治化と非政治化の一境界線として機能しており、そこを通ることで家は都巿へと超出し、都巿は家族へと脱政治化される、ということである。 (pp. 35-6)

こうしてアガンベンは、スタシス(内線)をオイコス(家庭)固有のものから、オイコスとポリスの境界に位置するところで生起するという仮定を設定する。そして、プルタルコスやキケロ、アリストテレスまでもが言及しているにもかかわらず、近代の政治史において見過ごされている「特異な資料」を挙げて、スタシス(内線)が政治化と非政治化の境界線として位置付ける仮説を強く支持していると述べている。

それは、内戦において両派のいずれのためにも闘わなかった巿民をアティミア(つまり市民権喪失)で処罰したソロンの法のことである(アリストテレスが次のようにあからさまに言っているとおりである。「都市が内戦状態〔stasiazousēs tēs poleōs〕にあるときに、両派のいずれのためにも武器を取らない〔me thētai ta hopla、文字どおりには「盾を置かない」〕者は汚名を着せられ〔atimon einai 〔アティミアを科され〕〕、政治から排除される〔tēs poleōs mē methechein〕ものとする」。キケロはこの「atimon einai 〔アティミアを科され〕」を「capite sanxit 〔頭の制裁を受け〕」と翻訳し、ギリシアのアティミアに〔ローマ法において〕呼応する「capitis diminutio 〔市民権喪失を意味するが、文字どおりには「頭減らし」〕」をちょうどうまい具合に喚起している)。 (pp. 36-7)

内戦においてどちらにも与しなかったものは市民性をはく奪されて政治(ポリス)から放逐される。スタシスはオイコスから生起してくるにも関わらず、「巿民性から出て私的なものという非政治的条件へと縮減される」機制を有している。つまり、「スタシスは、極端な事例において政治的要素を啓示する試薬のように、これこれの存在が政治的なものであるか、非政治的なものであるかをそれ自体で規定する政治化の境界線のように働く」(p. 37) のである。

ギリシア民主制においては、内戦が起きたときにどちらの勢力にも与しない立場、いわゆる〈中立〉は認められないのである。〈中立〉であることは、政治に関与する市民に値しないということだ。現代においても〈中立性〉は問題のある概念だ。〈公正〉と同じように〈中立〉は、ポジティブな価値を与えられている一方で、その欺瞞性をあわせて指摘され続けている。例えば、解釈改憲から実際の改憲へ向かう道筋で自公政権は、ほとんどの憲法学者が憲法違反だと判断するような安保法制(戦争法制)を成立させた。それに対して、多くの国民が反対運動のために公共施設で集会を持とうとしたとき、それらの公共機関が〈中立性〉を理由に施設の使用を認めなかった。明らかに政治権力の側に立ちながら、〈中立〉を標榜する典型的な欺瞞性を顕在化させていたのである。

ギリシア民主制における内戦を現代の政治的対立と見なすと、選挙権を行使しない成人あるいは支持政党なしと称しながらマスコミに誘導されるままに投票行動をする(敵、味方を行ったり来たりする)成人は、「政治から排除されるもの」に相当するだろう。有権者の過半数がそれに相当することは残念なことだが、もちろん現代では「政治から排除する」ことは制度的には認めがたい。しかし、公共社会という視点からは、政治に責任を有する個人、主権を構成する一員として「政治から排除されるもの」とならないことが強く求められている。政治権力は「物言わぬ国民」を期待するが、国家理念は常に「物を言う国民」を必要としているのである。

スタシス(内戦)は、どちらにも与しなかった者の政治的権利の剥奪という点でのみ政治的意味を持つのではない。内戦がどちらの勝利に終わるにせよ、終戦処理のなかにきわめて重要な政治的意味が生まれる。それは、〈大赦〉である。敗北した側は、徹底した〈大赦〉によって許される。ひるがえって言えば、このことは、〈中立〉であることは〈敵〉であることよりも政治的には許されないことと考えられていたことを意味している。

法権利の観点からすると、スタシスは二つの禁止によって次のように定義づけられるが、その二つの禁止は互いのあいだで完璧に一貫性をもつものである。すなわち一方では、両派のいずれにも与しないことは政治的に言って有罪であり、他方では、内戦が終わったならば内戦を忘れることは政治的な義務である。 (p. 43)

アテナイの「大赦〔amnēstia〕」は単なる忘却や過去の抑圧ではない。それは、記憶の悪用をしないようにという誘いなのである。スタシスは、非政治的なもの(オイコス)が政治的なものへと生成することを、また政治的なもの(ポリス)が非政治的なものへと生成することをしるしづける、都市と本質をともにする政治的パラダイムを構成する。そのかぎりにおいて、スタシスは忘れられたり抑圧されたりすることのできるような何かではない。それは、都巿においてつねに可能的であるにとどまるべき、しかしながら訴訟や怨恨を通じて想起されてはならない、忘れられないものである。つまりそれは、近代人にとって内戦がそうであると思われる当のものの正反対のものである。近代人にとって内戦とは、いかなる対価を払っても不可能にしようとしなければならない何か、訴訟や法的訴追によってつねに想起させられなければならない何かなのである。 (pp. 44-5)

本書で語られる内戦(スタシス)は、明らかに現代の世界的内戦あるいは私たちがイメージする内戦とは異なるが、政治的対立として内戦をとらえるならば、政治的私人としてしかこの社会に存在できない私たちにとってきわめて示唆的であると言える。

アガンベンは「スタシス」の章を、現代の内戦について次のような言葉で締め括っている。

今日、世界史において内戦が引き受けた形式はテロリズムである。近代政治は生政治であるとするフーコーの診断が正しく、またそれを神学的-オイコノミア的なパラダイムへと導く系譜学も正しいとすれば、世界的テロリズムは生としての生が政治の賭け金となっているときに内戦が引き受ける形式である。人々を安心させるオイコスという形象――「ヨーロッパという家」、もしくはグローバルな経済的管理の絶対的空間としての世界――においてポリスが提示されるとき、スタシスはオイコスとポリスのあいだの境界線に位置づけられることはもはやできず、あらゆる紛争のパラダイムとなり、恐怖政治の形象へと入りこむ。テロリズムは、地球上の空間のこれこれの地帯、しかじかの地帯をかわるがわる攻囲する「世界的内戦」である。「恐怖政治」が、生としての生――国民、つまり誕生――が主権の原則となった瞬問と一致したというのも偶然ではない。生としての生が政治化されうる唯一の形式は、死への無条件な露出、つまり剥き出しの生なのである。 (pp. 48-9)

かくしてアガンベンは、スタシスをめぐる主題が自らの『ホモ・サケル』や『アウシュヴィッツの残りのもの』、『到来する共同体』、『開かれ』の主題に接合していることを示しているのである。

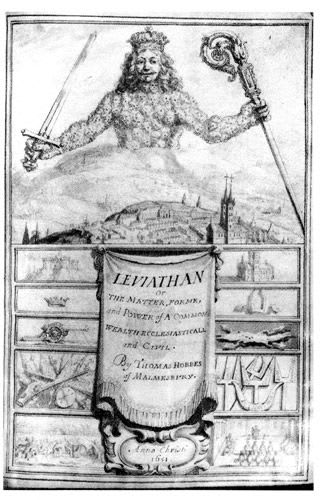

トマス・ホッブズ『リヴァイアサン』初版の扉絵 (p. 55) 。

後章の「リヴァイアサンとビヒモス」は、トマス・ホッブズの『リヴァイアサン』に収められた扉絵の「哲学的図像学」 (p. 54) による解読から始まる。リヴァイアサンとビヒモスは、ともに聖書の終末論的な逸話に現れ、リヴァイアサンは海の、ビヒモスは陸の怪物(動物)である。

口絵のリヴァイアサンは国家主権を表徴する人物として丘の向こうの海の上に立ち(浮かび)、人々は主権を構成する人民としてリヴァイアサンの体の一部となっている。前景の丘は都市へと続いているが、その都市(国家)には住人が描かれていない。アガンベンは、リヴァイアサンが都市(国家)内ではなく、海に立脚していることに注目する。

このエンブレムが読者に対して立てる謎は、住民のいない空虚な都市という謎、地理的境界の外に位置する国家という謎である。ホッブズの政治思想において、この一見した難問に対応しうるのは何か? (pp. 77-8)

この謎を解くために著者はホッブズの『市民論』を援用する。

彼は『巿民論』で次のように書いている。「人民とは一である何か〔unum quid〕である。それは一つの意志をもち、それには一つの行動を割りあてることができる。群がり(マルチチュード)についてはこのようなことは何も言うことができない。人民はあらゆる都巿において君臨している〔populus in omni civitate regnat〕つまり君主制においても人民が命令している。というのは、人民は一人の人間の意志を通じて意志するからである。群がり(マルチチュード)とは市民たち、つまり臣民たちのことである。民主制や貴族制においては、市民たちは群がり(マルチチュード)であるが、議会が人民である〔curia est populus〕。君主制においては、臣民たちもは群がり(マルチチュード)であり、これは逆説ではあるが〔quamquam paradoxum sit〕、王が人民である〔rex est populus〕庶民や、このことがわからないその他の者たちは、多数の人間についてそれがまるで人民であるというかのように、つまりそれが都巿〔civitas〕であるというかのようにつねに語り、都市が王に対して反抗したなどと言うが、それは不可能なことである。あるいはまた彼らは、ぶつぶつ言う不穏な臣民たちが意志したりしなかったりしている当のものを、人民が意志したりしなかったりしているなどと言う。彼らは人民という口実を使って、市民たちに都巿に対して、つまり群がり(マルチチュード)に人民に対して反乱するよう吹きこむ」。 (pp. 78-9)

逆説的な表現であるが、ここでは人民は、王、つまり国家主権(政治体)と同等のものとして記述され、群がり(マルチチュード)と峻別されている。しかし、人民は群がり(マルチチュード)と別々に存在しているわけではない。王が選ばれる(国家主権が成立する)と「人民はもはや一つの人格ではなく、解体された群がり(マルチチュード)である。なぜならば、人民が一つの人格だったのはただ主権的権力の力によるが、それを人民は自分から王へと移してしまったからである」(『市民論』)。例えば、民主制においては王を議会に置き換えればよい。

アガンベンは、さらに群がり(マルチチュード)にはホッブズの言う解体された群がり(マルチチュード)と統一されていない群がり(マルチチュード)があると考える。その二つの群がり(マルチチュード)を隔てるのは内戦である。つまり、次のような循環図式を考えているのである。統一されていない群がり(マルチチュード)は、主権形成の一瞬において人民となる。主権形成に成功すれば、人民は解体された群がり(マルチチュード)になる。解体された群がり(マルチチュード)がふたたび統一されていない群がり(マルチチュード)として新しい主権形成の人民となるためには機制は「内戦」だとアガンベンは考えるのである。

解体された群がり(マルチチュード)が――人民がではなく――都巿における唯一の人間の現前であり、群がり(マルチチュード)が内戦の主体であるとするならば、そのことが意味するのは、内戦がつねに国家において可能的なままだということである。ホッブズはこのことを、『リヴァイアサン』第二十九章「公共体(コモン-ウェルス)を弱化させる、もしくは解体へと向かわせるものについて」においてあけすけに認めている。その章の結論で、彼は次のように書いている。「最後に、戦争(対外戦争であれ国内戦争であれ)において敵が最終的勝利を収め、(公共体(コモン-ウェルス)の諸力が戦場をもはや保持せず)忠誠を尽くす臣民がもはや保護されなくなったとき、公共体(コモン-ウェルス)は解体されている。各人は、自分の裁量の示唆する道にしたがって自分を保護する自由をもっている」。このことは、内戦が進行中で、群がり(マルチチュード)と主権者のあいだの闘争の命運がまだ決定されていないあいだは、国家の解体はないということを含意している。内戦と公共体、ビヒモスとリヴァイアサンは共存している。ちょうど、解体された群がり(マルチチュード)が主権者と共存しているのと同じようにである。国內戦争が群がり(マルチチュード)の勝利で終わってはじめて、公共体から自然状態への回帰、解体された群がり(マルチチュード)から統一されていない群がり(マルチチュード)への回帰が起こる。 (pp. 96-7)

人民は主権者の人格のなかへ移されてしまえば都市から消えてしまう。解体された群がり(マルチチュード)も統一されていない群がり(マルチチュード)も政治的意味を持たないので、政治の場である都市に描かれることはない。それが、『リヴァイアサン」の扉絵に都市の住民が描かれない理由である。

それでは、主権者としての王/国家ないしは公共体(コモンウェルズ)がリヴァイアサンによって表象されるのはなぜなのか。「公共体(コモンウェルズ)の理論を提供しようと意図していたホッブズがなぜ、少なくともキリスト教の伝統では魔的な共示を引き受けてしまっていた怪物の名で当の公共体(コモンウェルズ)を呼んだのか?」 (p. 98) と著者は問う。シュミットはそれを「イギリス的ユーモア」だと評している。アガンベンはその著書『開かれ』でリヴァイアサンに関して次のように記述している。

ミラノのアンブロジアーナ図書館には、貴重な細密画を含む一三世紀のヘプライ語聖書が一冊保管されている。第三写本の最後の二頁全面に描き出されているのは、神秘的かつメシア的な霊感に充ちた情景である。(……)最後の頁(136r)は、二つの部分に分かれ、上部には「三匹の太古の動物たち」が置かれている。(……)

しかし、とりわけわれわれの興味を惹くのは、写本を閉じるという意味でも、人類の歴史を締めくくるという意味でも、最後のものとなる情景である。そこには、最後の審判の日における義人たちのメシア的な宴が描かれているのである。二人の楽人の音楽に活気づいた楽園の木陰で、冠をつけた義人たちは、豪華な御馳走を並べた食卓についている。メシアの世において、トーラーの淀を一生涯遵守した義人たちが、適正な方法に則って屠られたかどうかを一切気にすることなく、レヴィヤタンやべへモー卜の肉の御馳走にありつける、という考えは、ラビ伝承ではきわめておなじみのものである。 [1]

「レヴィヤタン」はリヴァイアサン、「べへモー卜」はビヒモスである。リヴァイアサンもビヒモスも世界の終末、メシアの時には相争って二頭とも死に、義人たちがそれを食するというのである。そして、ホッブズは、世界に終末が訪れるとき、キリストが再臨し、「神の王国」が成立するのだと説くのである。神の王国における絶対的な主権と比較すれば、人間(人民)から主権を移された王/公共体は、権力は絶大であってもリヴァイアサンの巨獣の暴力のごときものにすぎないという暗喩であると私は理解した。しかし、ホッブズは「神の王国」は暗喩ではないと説いているのである。

神の王国は隠喩的にではなく文字どおりに了解されなければならないとするホッブズの断言を私たちが真面目に受け取るとすれば、このことが意味するのは、地上の時間の終わりになればリヴァイアサンの頭部的虚構は抹消されうるだろうということ、また人民が自分の身体をあらためて見いだすことができるだろうということである。一方の政治体(ボディ・ポリティカル)――リヴァイアサンの光学的虚構においてのみ可視的であり、事実上は非現実的なもの――と、他方の、現実的であるが政治的には不可視である群がり(マルチチュード)とを分割している断絶は、最終的に、完璧な教会において埋められることになる。だがこのことはまた、それまではいかなる現実的統一性も、いかなる政治体も真には可能ではないということをも意味している。政治体(ボディ・ポリティカル)はただ群がり(マルチチュード)へと解体されうるだけであり、リヴァイアサンはただ最後までビヒモスと、つまり内戦の可能性と共存しうるだけである。 (pp. 115-6)

残念ながら、私(たち)は神の王国を見ることはない。リヴァイアサンの国で、ビヒモス(内戦の可能性)と共存したままである。本書で語られている内戦は、アーレントの語る「世界的内戦」とは必ずしも同じものではない。しかも、内戦は革命ではない。私たちは、現在、明らかに厳しい政治的対立に直面している。沖縄の辺野古における反基地闘争は人民の非暴力と国家の暴力装置との直接的対決になっている。

訳者である高桑和巳は、日本の政治的状況を「訳者解説」のなかで、次のように述べている。

二〇一一年三月十一日(東日本大震災および福島第一原子力発電所事故)というかなり特殊な出来事があるとはいえ、日本の今日の文脈もまた、皮肉にもすでに世界的な水準に到達して久しい。安倍晋三政権が二〇一五年九月に成立させた新安保法制が違憲だというのはまず間違いのないところだが、これもまた、行政が立法を凌駕するという国際標準の流れを模倣するものにすぎない。二〇一六年二月に調印されたTPP (環太平洋戦略的経済連携協定)も、同じく二〇一六年に自民党が企図を具体化している憲法改正(とくに緊急事態条項の追加)も、行政に白紙委任せよとの意志がわかりやすい形で現れたものでしかない。政権がいわば小さな自己クーデタの数々をたたみかけるように企て、それによって生ずる無秩序によって逆説的に統治を遂行する、というのはこの時代の統治の卑しむべき常道だと言つてもよい。

法的に言って正統性を失った(と少なくない人々によって見なされる)体制が一方にあり、他方にはその体制を転覆させるべく集まる人々がいる。なるほど、ここには火器や暴力は見られない。衝突による殺害は両派のいずれにも依然として確認されない。おこなわれているのは街路での非暴力的なデモや集会や署名運動、あるいは大学その他での穏やかなシンポジウムや研究会である。しかし、これを内戦以外の何と呼べばよいのか? 私は蜂起を呼びかけているわけでもない。人々はすでに蜂起している。内戦はいま、ここにある。 (pp. 144-5)

たとえ、国家権力が暴力装置の暴力そのものを駆使しても、私たちは非暴力的内戦を戦っている。そして、それは「何かまったく新しいものをもたらすもの」(アーレント)としての革命ではない。解体されたマルチチュードから統一されないマルチチュードへの変態のプロセスのなかで、民主的システムの階梯を一つだけでも上げていこうとする戦いだ。

この内戦は、どちらにも与しない者たち、かといって政治の場からは決して排除することができない者たちの壁で苦しんでいる。政治的無関心、欺瞞的〈中立〉にどう対応するのか、効果的な道筋がはっきりと見えているようには思えない。3・11以来、国会前に自発的に集まるマルチチュードの行動形態に希望を見出す人々もいる(私もそうだが)が、その先行きはまだ決していない。

[1] ジョルジョ・アガンベン(岡田温司、多賀健太郎訳)『開かれ――人間と動物』(平凡社、2011年) p. 11。

街歩きや山登り……徘徊の記録のブログ

山行・水行・書筺(小野寺秀也)

日々のささやかなことのブログ

ヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)

小野寺秀也のホームページ

ブリコラージュ@川内川前叢茅辺