【2018年9月28日】

乃木坂駅からエレベーターで地上に出ると入場券売り場が閉まっている。案内の人に尋ねると、「そこで買ってください」と無人の売り場を指す。暗くて見えなかっただけで、よく見れば確かに中に人がいて売り場は開いている。

この美術館に何回通っただろうか。入場券売り場に一人も並んでいないというのは、初めての経験だった。ただそれだけのことで、入場券売り場が閉まっていると誤解したのだ。たまに東京に出て来てみる美術展ではいつも混雑に悩まされていたので、まったくその逆のありようは想像の埒外だった。ましてやボナールがマイナーな画家であるはずはないのだから、私がうろたえて勘違いしたのも、故のないことではない(と思う)。

私にはボナールだけの美術展は初めてだが、印象派のコレクションを展示した『ワシントン・ナショナル・ギャラリー展』で、中でも最も充実したコレクションとして独立したコーナーで紹介されていたのがピエール・ボナールとエドゥアール・ヴュイヤールで、それぞれ10点ほどの作品が展示されていた。

そこでは、ナビ派のボナールとヴュイヤールを「ゴーガンやセザンヌらポスト印象主義の先駆者たちを飛び越えて印象派から直接引き継いだ、驚くほど多くの共通点が残存」[1]しているアンティミストの画家と紹介されていて、この二人を印象派の画家たちから峻別する眼を持たない私は妙に納得したのだった。

展示は、「日本かぶれのナビ」と題されたコーナーから始まっていた。ナビ派にはボナールやヴュイヤールのほかにモーリス・ドニ、クリスティード・マイヨール、フェリックス・ヴァロットンなどが加わっていたのだが、彼らは写実主義的なものを拒否していることは確からしいが、それ以外に彼らをナビ派としてカテゴライズする共通性が私にはよくわからない。

図録解説によれば、「〔ポール・〕セリュジェがポン=タヴェンで先輩画家ポール・ゴーギャン(1848-1903)の教えを受けて描いた小品を、アカデミー・ジュリアンの仲間たちに見せたことをきっかけに、ナビ派が誕生」し、「多くの画家が加わり、流動的な共同体としての趣が強かった」ものの、「セリュジェが持ち帰った《タリスマン(護符)、愛の森を流れるアヴェン川》は、黄、赤、緣といった色斑で構成されており、再現的描写ではなく、色彩という等価物によって対象を暗示することに力点が置かれている。当時のパリを席巻していた象徴主義の影響下で試行錯誤していた若き画家たちがこの絵の美学のもとに集い、ボナールも身近な主題を平坦な色面を組み合わせて描き出すことに没頭していった」[図録、p. 34] のだという。

そう言えば、3年前に『ゴーギャンとポン・タヴァンの画家たち』という美術展でナビ派設立の契機を担ったポール・セリュジェのほかにモーリス・ドニの作品も5、6点ずつ展示されていた。

『ゴーギャンとポン・タヴァンの画家たち』、『ワシントン・ナショナル・ギャラリー展』と本展で、ゴーギャン、ポン・タヴァン派、ナビ派と続く時代の流れを粗っぽくながら追うことができそうである。

【左】《庭の女性たち―格子柄の服を着た女性》1890-91年、デトランプ、

カンヴァスで裏打ちされた紙(4点組装飾パネル)、160.5×48cm、

オルセー美術館 (図録 [2]、p. 38)。

【右】《砂遊びをする子ども》1894年頃、デトランプと紙、カンヴァス

(装飾パネル)、167.5×51cm、オルセー美術館 (図録、p. 47)。

「日本かぶれのナビ」と呼ばれるほど浮世絵に惹かれたボナールは、「浮世絵の明確な輪郭線や遠近表現を自らの絵画に積極的に取り込んだ」[図録、p. 34] 作品として展示されていた《庭の女性たち》4点組のうち《格子柄の服を着た女性》を挙げておく。

4点組のそれぞれの女性は、たしかに浮世絵によく見られるポーズ(姿態)で描かれている。とはいえ、それらの絵の前で私が想起したのは、ロートレックやミュシャが描くところの広告画の中の女性像だった。どう見てもミュシャの描く女性像とはかけ離れているとしか言えないのだが、どこか意匠化された女性像という印象が強いせいだろう。次のコーナーに「ナビ派時代のグラフィック・アート」という展示があって、ボナールには女性像の意匠化という私の印象は必ずしも無茶な印象というわけではないだろうと勝手に納得したのである。

たしかに《庭の女性たち》にジャポニスムを見ることはできるが(言われてみればだが)、《砂遊びをする子ども》を見たときの印象ほどではない。《砂遊びをする子ども》は、空間の使い方はまごうかたなく浮世絵の世界である。

2014年の『ボストン美術館 華麗なるジャポニスム展』でかなりの数のジャポニスム作品を見たのだが、正直なところ私にとっては感動が多かった美術展ではなかった。西洋の芸術家たちの日本(の美術)理解に何か違和のような感じがあって落ち着かなったのである。その中で、浮世絵の構図、空間(空白)の使い方を積極的に取り込んだ作品(どちらかといえば風景画に多い)には惹かれるものが多かった。その時、空間構成の美しさは、浮世絵を超える(洋の東西を問わない)一般性があるのだろうと思ったのだった。《砂遊びをする子ども》を見て、その感興を思い出したのである。

【左上】《バンジョー奏者》1895年、油彩、板、43×66.7cm、オルセー美術館

(図録、p. 54)。

【右上】《ランプの下の昼食》1898年、油彩、板で裏打ちされた厚紙、

23.3×31.8cm、オルセー美術館 (図録、p. 55)。

【左下】《ランプの下》1898年頃、油彩、桟張りされた厚紙、37.4×50.2cm、

オルセー美術館 (図録、p. 56)。

【右下】《ランプの下》1899年、油彩、厚紙、34×44.2cm、オルセー美術館

(図録、p. 57)。

《男と女》1900年、油彩、カンヴァス、115×72.3cm、オルセー美術館

(図録、p. 59)。

アンティミストのボナールが、親しい(近しい)人々と集う室内を主題とすることは何の不思議もないけれども、私が見知っているのは明るいアンティミスムであって、《バンジョー奏者》などのような陰翳の強い主題を描いている作品は知らなかった。

《バンジョー奏者》では主題である奏者そのものが影絵であり、《ランプの下の昼食》では幼児以外の前景の3人は翳り強く描かれ、幼児の世話をする人物もランプの陰で判然としない。この二作品に比べれば、《ランプの下》と題する二作品は、それほど象徴主義的な物語性が強いわけではない。

暗い室内で灯火に照らされた人物像というのは、私にとってはとても惹かれる主題である。コントラストの強さが眼差しの向かう先を強く誘導するためだろう。そのような美しさを強く意識しだしたのは、ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの《大工の聖ヨセフ》や《ランプをともす少年》などの作品(実物ではなく図録で)見てからのことだった。上の四作品の中で、コントラストによる幼児への視線の集中度の高さで《ランプの下の昼食》にもっとも強く惹かれたのは、そういう理由だっただろう。

陰翳の強い室内からしだいに明るい室内へと主題が変化してきたのは、ボナールが30歳を過ぎたころかららしい。その一つの例として《男と女》が挙げられていた。情事の匂いがするきわめて大胆な主題だが、画家自身とその恋人マルト・ド・メリニーがモデルと推測されている。

刺激的な主題ということもあるが、私には衝立で垂直に二分される画面構成に興味が惹かれた。先に挙げた『ボストン美術館 華麗なるジャポニスム展』で、木の幹で画面を大胆に二分割している歌川広重の《名所江戸百景 神田明神曙景》がジャポニスム作品に与えた影響が取り上げられていた [3] ことを思い出させる作品である。

【左】《浴盤にしゃがむ裸婦》1918年、油彩、カンヴァス、83×73cm、

オルセー美術館 (図録、p. 115)。

【右】《浴盤にしゃがむマルト》1908-10年、モダン・プリント、7.8×5.5cm、

オルセー美術館 (図録、p. 92)。

《バラ色の裸婦、蔭になった頭部》1916年、油彩、カンヴァス、91×46cm、

オルセー美術館 (図録、p. 113)。

ボナールは、実用化されたばかりの写真機(「カメラ」ではどうも時代の雰囲気が出ない)で多くの写真を撮った。その写真作品群が「スナップショット」というコーナーに展示されていた。それらの写真のなかに、マルトの写真が多く含められていて、中でも《浴盤にしゃがむマルト》は、次のコーナー「近代の水の精(ナイアス)たち」で展示されている《浴盤にしゃがむ裸婦》と強く関連していると思われる。

ボナールは、マルトをモデルとした多くの作品を描いたらしいが、《バラ色の裸婦、蔭になった頭部》に象徴的に顕われているように、個人としてのモデルは昇華されていわばボナールのイデーとしての〈女性〉を追求したということである。たしかに、展示されている裸婦像作品に描かれる女性の多くは、俯いたり横顔だったり後ろ向きだったりして、顔の造作は判然としない。特定の肖像画を除けば、もともとボナールの人物像は、個人を特定できるようには描かれてはいない。つまり、ボナールは、写実性、再現的描写を超えようとしているということだ。

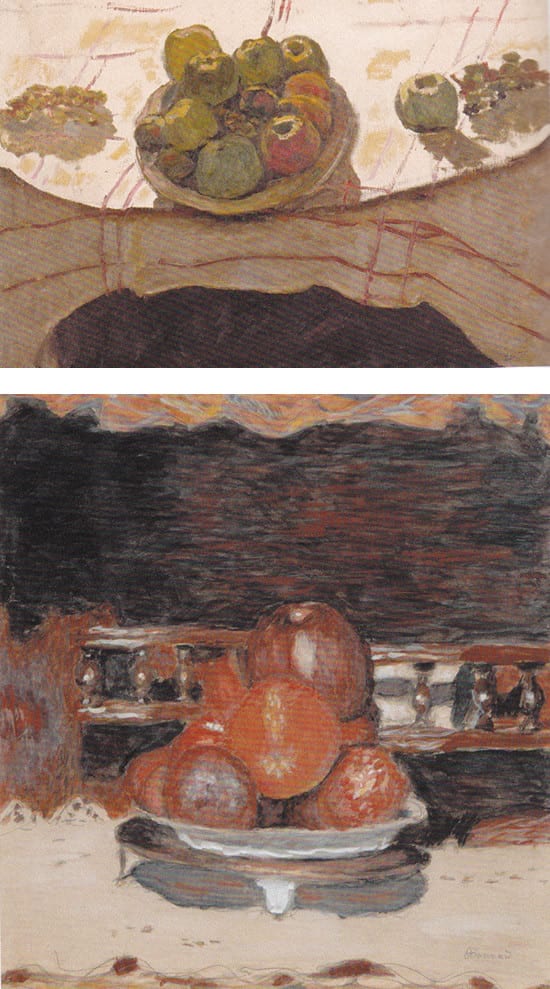

【左】《テーブルの上の林檎の皿》1910-12年、油彩、カンヴァス、43.3×63.2cm、

オルセー美術館 (図録、p. 134)。

【右】《果物、濃い調和》1930年頃、油彩、カンヴァス、37.7×33.26cm、

オルセー美術館(ルーヴル美術館保管) (図録、p. 143)。

アンティミストらしい日常の居間、室内を主題とした作品と果物などの静物画が「室内と静物「芸術作品――時間の静止」」というコーナーにまとめられていて、とくに際立った感興もなく(つまりはそれぞれに同じように感心しながら)一つひとつ眺めて行って《果物、濃い調和》の前まできてやっと微妙な違和があることに気づいたのだった。

果物の質感、存在感は静物画としてまったく問題ない。そうのだが、どうも主題は果物ではないような感じがするのである。皿に盛られた林檎が主題なら、なぜ主役の存在感が薄れるような同じような明度(暗さ)で背景を描くのだろうか。そんな軽い疑問を持ったのだが、理由は、《果物、濃い調和》という画題に示されているようだ。

図録には「ボナールは静物そのものと同じくらい、静物が及ぼす周囲への干渉と影響関係に意識を向けていた」(図録、p. 142)と解説されていて、ボナールの静物画の主題は、静物そのものよりも静物と周囲の美的調和、色彩的な調和ということなのだろう。

そんなことに気づいて、後戻りしてもう一度静物画を見直した。たしかに「静物が及ぼす周囲への干渉と影響関係に意識を向けて」描かれただろうということに得心がいった。見直してみると《テーブルの上の林檎の皿》はいくぶん例外のように思えた。ここにはボナールなりの周囲の調和が描かれているのだろうが、《果物、濃い調和》とは異なって、逆光で描かれた林檎が反射光で輝くテーブルを背景として存在感を際立たせている。正直なところ、私の好みは、《果物、濃い調和》よりも《テーブルの上の林檎の皿》の方にある。

《日没。川のほとり》1917年、油彩・カンヴァス、40.1×61cm、オルセー美術館

(図録、p. 162)。

《花咲くアーモンドの木》1946-47年、油彩、カンヴァス、55×37.5cm、

オルセー美術館 (図録、p. 192)。

展示の後半は、風景画が続く。色彩の調和ということだろうが、平穏で優しい風景が描かれた作品の中で《日没。川のほとり》の色調は際立って目をひいた。筆致はまるで異なるが、色調はナビ派の一人、フェリックス・ヴァロットンの風景画に近いと感じた。

同じナビ派といえどもボナールとヴァロットンは、人物画でも静物画も風景画でもまるで違う。なのに、なぜか《日没。川のほとり》をみてヴァロットンの絵を思い出したのである。いや、なによりもたくさん並べられているボナールの風景画の中でこの作品の色調が際立って異なっていたのである。私は、ただそのことに目を奪われていただけなのかもしれない。

展示の最後を飾るのは《花咲くアーモンドの木》である。アーモンドの木はとても粗い筆致で、地の花や草たちは丁寧に塗り重ねられて描かれている。静謐で、そして華やかである。79歳、ピエール・ボナールの遺作である。

[1] 秋山菜穂子「「親密さ」の系譜」『ワシントン・ナショナル・ギャラリー展』(読売新聞東京本社、2015年)p. 120 。

[2] 『オルセー美術館特別企画 ピエール・ボナール展』(以下、図録)(日本経済新聞社、2018年)。

[3] 『ボストン美術館 華麗なるジャポニスム展――印象派を魅了した日本の美』(NHK、NHKプロモーション、2014年) pp. 186-189。

街歩きや山登り……徘徊の記録のブログ

山行・水行・書筺(小野寺秀也)

日々のささやかなことのブログ

ヌードルランチ、ときどき花と犬(小野寺秀也)

小野寺秀也のホームページ

ブリコラージュ@川内川前叢茅辺