[註記追加 19日18.57]

またまた長くなります。恐縮です。

日本建築史の教科書:「日本建築史図集」は、縄文~古墳時代の住居跡と復元家屋の図から始まります。

そして、そこでは、この図集の中では唯一と言ってよいのですが、集落遺構の全体図が載っています。

日本の建築紹介の図書では、建築物単体だけを紹介するのが普通で、どういうところに建っているのか、まわりはどうなっているのか・・・・などは、別途調べないと分らないのが普通です。

おそらくこれは、建築関係者の「意識」「思想」の「程度」を端無くも示していると言えるでしょう。

その点、この図集の縄文~古墳時代の住居の項は、少なくとも、個々の住居跡を載せるだけではなく集落図を載せている点、稀有の例なのです。

いつか紹介させていただくつもりなのですが、

フランス各地に残る歴史的農家住居を、地域ごとに収集した全20巻を越える全集があります。

さすが百科全書のお国柄、その編集は実に見事です。

図版でいうと、各地域ごとに、地域全図があり、日本で言えば「郡」レベルの地図があり、

次いで「町村」レベルの図があり、その中の掲載する住居周辺図があり、屋敷図があり、

そしてやっと、その住居の図面が出てくるのです。

それゆえ、その住居を観ることを通じて、その地域、地区についてはもちろん、

ある程度は暮しぶりまで分ってくるのです。

日本のいわゆる「民家」関係の図書で、このような編集をした例は見たことがありません。

「修理工事報告書」の類でも滅多にありません。

「日本建築史図集」で紹介されている縄文時代の住居址は、千葉県船橋市の「高根木戸(たかねきど)」遺跡です(常磐線松戸から総武線津田沼を結ぶ新京成線に「高根木戸」という駅があります)。

集落図とそのなかの一住居・51号住居跡(集落図で色塗りした住居跡)が次の写真と図。

しかし、解説には、「船橋市習志野台(ならしのだい)の舌状台地にあり、・・・・」とだけ書かれていて、どのような場所なのかは判然としません。

たしか、1960年代の初め、当時の日本住宅公団によって一帯の開発が行なわれ、それにともない発見された遺跡ではないでしょうか(近くに、1961年:昭和36年にできた高根台団地があります)。

そこで、船橋市の資料館などのHPで調べたところ、標高が25m程度の台地の縁で、現在は小学校が建てられているらしい。

つまり、調査の後、遺跡自体は埋められてしまったようです。記録と発掘物だけが残っているだけ。

地図を見ても、一帯は開発住宅地で埋め尽くされ、遺跡の存在も地形もまったく想像できません。

下は、高根木戸遺跡のあった場所の現在の様子を示す航空写真です。

なお、今回使っているのは、goo の地図検索で得られる航空写真です。

これでは舌状台地もなにも、まったく分りません。

ただ、図上、曲がりくねっている線は、この住居・集落の成り立ちとも関係あるはずの、小河川です。これだけは、遥か昔から変っていない、というより、変えられなかったのです(もっとも、小河川とは名のみ、単なる排水路になっているのではないでしょうか)。

この地域を、さらに上空から眺めると、ようやくその一帯の様子を知ることのできるようになります。大きな地形が見えてくるからです。それが下の写真。赤のマークが遺跡のあたり。

つまり、高根木戸住居址は、東京湾に向って下る小河川の残した台地にあったらしいことがわかります。

縄文期は海進の時代。察するに、私の今居る霞ヶ浦に飛び出した出島に似た状況、海がもっと近かったと思われます。そこで水辺のものの採集で暮していた。

近くには貝塚も多くあり、その一つにつくられた「飛の台史跡公園博物館」に発掘物は移管、保存されているようです。

住居址の背後の高台に小学校が建てられ、他の場所も整地され住宅地になってしまいましたから、遺構・遺跡のあったことなど、皆目分らないでしょう。

皆そんなことも知らずに暮しているのでは・・・・。

だから、普通はたいてい復元される竪穴住居なども、現地にはないようです。

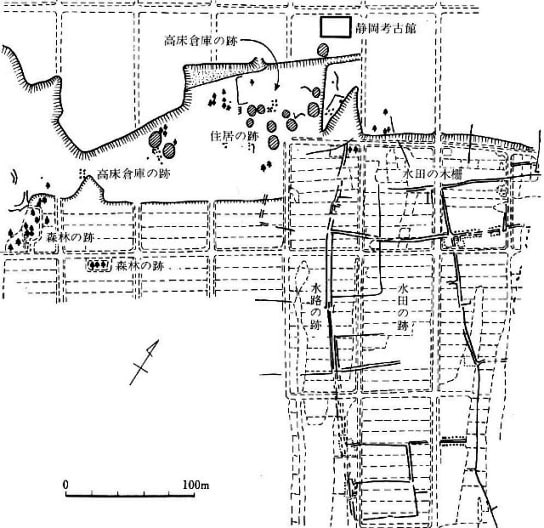

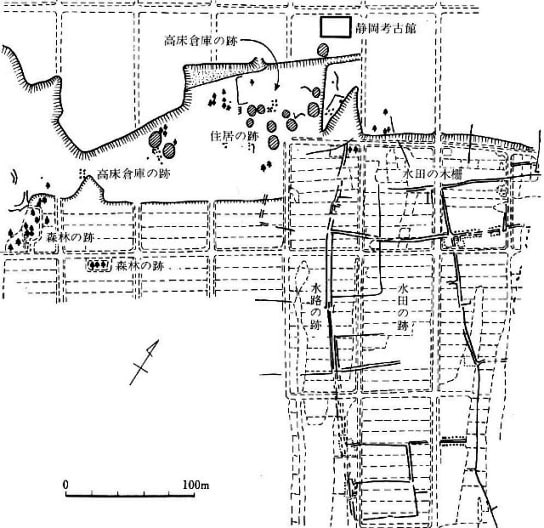

次に「日本建築史図集」で紹介されているのは、下の図。

第二次大戦の敗戦も近い昭和18年(1943年)頃見つかり、戦後の世の中を賑わした弥生期の農耕を営んだ人たちの住居・集落址「静岡・登呂(とろ)遺跡」です。水田跡が見つかっています。

これは安倍川に近い微高地そばを流れる小河川の縁にあります。

下は、その一帯の航空写真です。

ここはかなりの部分が保存され、近くの「記念館」に遺物などが保管されています。

「日本建築史図集」には、もう一つ、住居址が紹介されています。東京・八王子にある「中田遺跡」で、縄文期から奈良・平安頃までの住居跡があり、特に古墳時代の遺構が多いとのことです。

この遺跡は、都営団地を建てるにあたって発見され、ここでは、遺跡の一部が公園としてあるようです。

航空写真で見ると、おおよそどんなところだったか分ります。

画面を左上から斜めに流れる川は、多摩川の支流「淺川」、赤マークの上を横切っている線は「中央道」です。

戦後の「開発」によって、各地で遺跡が見つかっています。

青森の「三内丸山」や佐賀の「吉野ヶ里」などもそうだったと思います。

信州では、「中央道」の工事にともなって多数の縄文期の住居址が見つかっています。

縄文期は、今よりも暖かでした。

「中央道」の工事以前から有名な「水煙渦巻文土器」の見つかった「井戸尻遺跡」は標高約1000mの富士見町にあります(井戸尻とは、湧き水のある場所のことを言います)*。

「井戸尻遺跡」は、縄文期にすでに農耕が行なわれていた、とする「縄文農耕説」発祥の遺跡。農耕用と思われる「器具」が見つかっているからです。

* 井戸尻遺跡、水煙渦巻文土器は、下記井戸尻考古館のHP参照

http://www.alles.or.jp/~fujimi/idojiri.html

以上、縄文、弥生、古墳期の住居址の立地を見ても、これまでの「再検」で触れてきた「住まいの立地の必要条件、十分条件」を見て取れる、つまり再確認できるのではないか、と思います。

日本という環境で暮してゆく条件は、時代によって変ることはないのです。

これらの遺跡のうち、「登呂」では、遺構を基に、家屋の復元(復原とも書きます)が行なわれています。

おそらく、ここで行なわれた復元が、以後各地で見られるようになった「復元」のモデルになったのではないかと思います。

なお、登呂遺跡では、昭和18年(1943年)の第1次調査の際、多数の木の株も発見され、

周辺に森林のあったことが確認されていて、スギ16本、シラカシ4本、イヌガヤ3本、ナツグミ2本、

エノキ、クスノキ、タラノキ、マユミ、イヌマキ、ネムノキ、各1本の立ち株が残っていたといいます。

(この項、登呂記念館の資料から)

現在の農村と変らない、森林を背負った集落の姿を髣髴とさせます。

建物の「復元」にあたっては、遺構の様子と、類似例を参考に「想像」され、「創造」されるのが普通です。

しかし、掘立てのころの建物は、残っていても建物の柱の地面に埋まっていた部分だけ、上の部分はまったく分りません。

下は、登呂遺跡で復元されて「竪穴住居」の外観とその架構、および参考とされた山陰地方に伝わる「砂鉄精錬小屋」の架構図です。

「砂鉄精錬小屋」は「高殿(たたら)」と呼ばれ、山陰地方の製鉄業で代々引継がれていた建屋で、何の部材などの遺物のない竪穴住居の復元は、この「高殿」を模したものになったのです。

登呂遺跡では、倉庫に使われたと考えられる高床の建物も復元されています。

この復元にあたって参考になったのは、古代の寺院でつくられた高床の蔵・倉:東大寺の正倉院や法隆寺・綱封蔵など:だったと思われます。

下は法隆寺・綱封蔵ですが(http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/7ecf40c1b2f5bb15a592dd5cfa3c3279参照)、ここでは先ず床面までを礎石建てでつくり、その上に本体を設けています。正倉院も、そこまでは同じです。

復元建物は、壁を正倉院の方式:校倉のようなつくりですが(私には、校倉までやったとは思えませんが)、床面までは綱封蔵と同じでしょう。

大きく違うのは、柱が掘立てか、礎石建てか、だけで、つくりかたの基本は同じです。

もっとも、吉野ヶ里の復元は、これとは異なるようで、むしろ、後の中世のつくりに似ています。

その方があたっているかも知れません。

さて、このような遺跡・遺構を見てみると、それらの「処遇」が大きく二つに分れていることが分ります。

一つは、発掘調査を行って記録をつくり、遺物は資料館などで保管し、現地は埋めてしまう、多くの場合は、新たな「開発」が加えられ、遺構そのものは消失してしまう場合。「高根木戸遺跡」はこれにあたります。

一つは、遺跡を一部だけ残し、そこを「公園」や「観光」施設とする場合。

公園にした例が「中田遺跡」、観光的施設を兼ねた(歴史)公園の例が「登呂遺跡」です。後に各地に生まれる「風土記の丘」公園などの源流と言えるでしょう。

しかし、

なぜ遺跡・遺構あるいは遺物を保存するのでしょうか。

なぜ、古い時代に建てられた建物を保存するのでしょうか。

なぜ、昔のおもむきを残す街並みを保存するのでしょうか。

私の観るかぎり、これらの保存は、単に「歴史的に価値がある」あるいは「資料としてかけがえのない」・・・・という点が理由になっているように思えます。

では、何をもって「価値がある」「かけがえのない」と判断するのでしょうか。

私には、このような視点による保存は、それら遺構・遺跡・遺物を「今の世界の対岸に置いて眺めている」だけのように思えてなりません。

それらと私たちの間には、何の関係もない、そんな風に見えるからです。そしてだから、これらは「観光資源」としてしか扱われないのではないでしょうか。

それでは「もったいない」と思うのは、私だけなのでしょうか。

それらの遺跡・遺構・遺物を観ることを通じて、その背後にある人びとの考え方をこそ思い遣るべきなのではないか、と私は思います。つまり、これらは私たちの対岸にあるものではない、そう思うのです。それとも、現代人は、これらの時代の人びととはまったく違うのだ、とでも思っているのでしょうか。

遺跡・遺構・遺物は、歴史学、考古学という学門のためにだけあるのではなく、もちろん、歴史趣味、好古趣味のためのものでもありません。

「今」にとって意味のないものならば、人は「歴史」「HISTORY」なるものを生みださなかったでしょう。「歴史」は、「今」の「指標」になる、だからこそ存在したはずなのです。

前には触れませんでしたが、東京が野放図に広がってしまった理由の一つに、都市計画や建築に係わる人たちの「脱歴史」「歴史無視」思想が挙げられると私は思っています。今回見た「高根木戸」も同じです。

そうでなかったならば、もう少し節度ある「開発」になったはずです。

「脱歴史」「歴史無視」思想は、人の「節度」を亡くしてしまうのです。「必要条件」だけで、ものごとを考えてしまうようになるのです。

そして、今盛んな「耐震診断」「耐震補強」も、「必要条件」だけでものごとを考えてしまう一つの例と言えるでしょう。

またまた長くなります。恐縮です。

日本建築史の教科書:「日本建築史図集」は、縄文~古墳時代の住居跡と復元家屋の図から始まります。

そして、そこでは、この図集の中では唯一と言ってよいのですが、集落遺構の全体図が載っています。

日本の建築紹介の図書では、建築物単体だけを紹介するのが普通で、どういうところに建っているのか、まわりはどうなっているのか・・・・などは、別途調べないと分らないのが普通です。

おそらくこれは、建築関係者の「意識」「思想」の「程度」を端無くも示していると言えるでしょう。

その点、この図集の縄文~古墳時代の住居の項は、少なくとも、個々の住居跡を載せるだけではなく集落図を載せている点、稀有の例なのです。

いつか紹介させていただくつもりなのですが、

フランス各地に残る歴史的農家住居を、地域ごとに収集した全20巻を越える全集があります。

さすが百科全書のお国柄、その編集は実に見事です。

図版でいうと、各地域ごとに、地域全図があり、日本で言えば「郡」レベルの地図があり、

次いで「町村」レベルの図があり、その中の掲載する住居周辺図があり、屋敷図があり、

そしてやっと、その住居の図面が出てくるのです。

それゆえ、その住居を観ることを通じて、その地域、地区についてはもちろん、

ある程度は暮しぶりまで分ってくるのです。

日本のいわゆる「民家」関係の図書で、このような編集をした例は見たことがありません。

「修理工事報告書」の類でも滅多にありません。

「日本建築史図集」で紹介されている縄文時代の住居址は、千葉県船橋市の「高根木戸(たかねきど)」遺跡です(常磐線松戸から総武線津田沼を結ぶ新京成線に「高根木戸」という駅があります)。

集落図とそのなかの一住居・51号住居跡(集落図で色塗りした住居跡)が次の写真と図。

しかし、解説には、「船橋市習志野台(ならしのだい)の舌状台地にあり、・・・・」とだけ書かれていて、どのような場所なのかは判然としません。

たしか、1960年代の初め、当時の日本住宅公団によって一帯の開発が行なわれ、それにともない発見された遺跡ではないでしょうか(近くに、1961年:昭和36年にできた高根台団地があります)。

そこで、船橋市の資料館などのHPで調べたところ、標高が25m程度の台地の縁で、現在は小学校が建てられているらしい。

つまり、調査の後、遺跡自体は埋められてしまったようです。記録と発掘物だけが残っているだけ。

地図を見ても、一帯は開発住宅地で埋め尽くされ、遺跡の存在も地形もまったく想像できません。

下は、高根木戸遺跡のあった場所の現在の様子を示す航空写真です。

なお、今回使っているのは、goo の地図検索で得られる航空写真です。

これでは舌状台地もなにも、まったく分りません。

ただ、図上、曲がりくねっている線は、この住居・集落の成り立ちとも関係あるはずの、小河川です。これだけは、遥か昔から変っていない、というより、変えられなかったのです(もっとも、小河川とは名のみ、単なる排水路になっているのではないでしょうか)。

この地域を、さらに上空から眺めると、ようやくその一帯の様子を知ることのできるようになります。大きな地形が見えてくるからです。それが下の写真。赤のマークが遺跡のあたり。

つまり、高根木戸住居址は、東京湾に向って下る小河川の残した台地にあったらしいことがわかります。

縄文期は海進の時代。察するに、私の今居る霞ヶ浦に飛び出した出島に似た状況、海がもっと近かったと思われます。そこで水辺のものの採集で暮していた。

近くには貝塚も多くあり、その一つにつくられた「飛の台史跡公園博物館」に発掘物は移管、保存されているようです。

住居址の背後の高台に小学校が建てられ、他の場所も整地され住宅地になってしまいましたから、遺構・遺跡のあったことなど、皆目分らないでしょう。

皆そんなことも知らずに暮しているのでは・・・・。

だから、普通はたいてい復元される竪穴住居なども、現地にはないようです。

次に「日本建築史図集」で紹介されているのは、下の図。

第二次大戦の敗戦も近い昭和18年(1943年)頃見つかり、戦後の世の中を賑わした弥生期の農耕を営んだ人たちの住居・集落址「静岡・登呂(とろ)遺跡」です。水田跡が見つかっています。

これは安倍川に近い微高地そばを流れる小河川の縁にあります。

下は、その一帯の航空写真です。

ここはかなりの部分が保存され、近くの「記念館」に遺物などが保管されています。

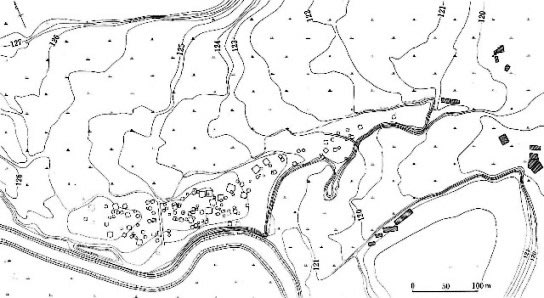

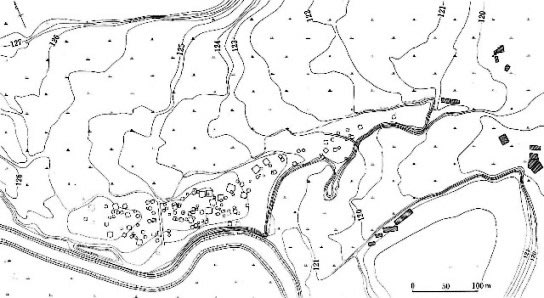

「日本建築史図集」には、もう一つ、住居址が紹介されています。東京・八王子にある「中田遺跡」で、縄文期から奈良・平安頃までの住居跡があり、特に古墳時代の遺構が多いとのことです。

この遺跡は、都営団地を建てるにあたって発見され、ここでは、遺跡の一部が公園としてあるようです。

航空写真で見ると、おおよそどんなところだったか分ります。

画面を左上から斜めに流れる川は、多摩川の支流「淺川」、赤マークの上を横切っている線は「中央道」です。

戦後の「開発」によって、各地で遺跡が見つかっています。

青森の「三内丸山」や佐賀の「吉野ヶ里」などもそうだったと思います。

信州では、「中央道」の工事にともなって多数の縄文期の住居址が見つかっています。

縄文期は、今よりも暖かでした。

「中央道」の工事以前から有名な「水煙渦巻文土器」の見つかった「井戸尻遺跡」は標高約1000mの富士見町にあります(井戸尻とは、湧き水のある場所のことを言います)*。

「井戸尻遺跡」は、縄文期にすでに農耕が行なわれていた、とする「縄文農耕説」発祥の遺跡。農耕用と思われる「器具」が見つかっているからです。

* 井戸尻遺跡、水煙渦巻文土器は、下記井戸尻考古館のHP参照

http://www.alles.or.jp/~fujimi/idojiri.html

以上、縄文、弥生、古墳期の住居址の立地を見ても、これまでの「再検」で触れてきた「住まいの立地の必要条件、十分条件」を見て取れる、つまり再確認できるのではないか、と思います。

日本という環境で暮してゆく条件は、時代によって変ることはないのです。

これらの遺跡のうち、「登呂」では、遺構を基に、家屋の復元(復原とも書きます)が行なわれています。

おそらく、ここで行なわれた復元が、以後各地で見られるようになった「復元」のモデルになったのではないかと思います。

なお、登呂遺跡では、昭和18年(1943年)の第1次調査の際、多数の木の株も発見され、

周辺に森林のあったことが確認されていて、スギ16本、シラカシ4本、イヌガヤ3本、ナツグミ2本、

エノキ、クスノキ、タラノキ、マユミ、イヌマキ、ネムノキ、各1本の立ち株が残っていたといいます。

(この項、登呂記念館の資料から)

現在の農村と変らない、森林を背負った集落の姿を髣髴とさせます。

建物の「復元」にあたっては、遺構の様子と、類似例を参考に「想像」され、「創造」されるのが普通です。

しかし、掘立てのころの建物は、残っていても建物の柱の地面に埋まっていた部分だけ、上の部分はまったく分りません。

下は、登呂遺跡で復元されて「竪穴住居」の外観とその架構、および参考とされた山陰地方に伝わる「砂鉄精錬小屋」の架構図です。

「砂鉄精錬小屋」は「高殿(たたら)」と呼ばれ、山陰地方の製鉄業で代々引継がれていた建屋で、何の部材などの遺物のない竪穴住居の復元は、この「高殿」を模したものになったのです。

登呂遺跡では、倉庫に使われたと考えられる高床の建物も復元されています。

この復元にあたって参考になったのは、古代の寺院でつくられた高床の蔵・倉:東大寺の正倉院や法隆寺・綱封蔵など:だったと思われます。

下は法隆寺・綱封蔵ですが(http://blog.goo.ne.jp/gooogami/e/7ecf40c1b2f5bb15a592dd5cfa3c3279参照)、ここでは先ず床面までを礎石建てでつくり、その上に本体を設けています。正倉院も、そこまでは同じです。

復元建物は、壁を正倉院の方式:校倉のようなつくりですが(私には、校倉までやったとは思えませんが)、床面までは綱封蔵と同じでしょう。

大きく違うのは、柱が掘立てか、礎石建てか、だけで、つくりかたの基本は同じです。

もっとも、吉野ヶ里の復元は、これとは異なるようで、むしろ、後の中世のつくりに似ています。

その方があたっているかも知れません。

さて、このような遺跡・遺構を見てみると、それらの「処遇」が大きく二つに分れていることが分ります。

一つは、発掘調査を行って記録をつくり、遺物は資料館などで保管し、現地は埋めてしまう、多くの場合は、新たな「開発」が加えられ、遺構そのものは消失してしまう場合。「高根木戸遺跡」はこれにあたります。

一つは、遺跡を一部だけ残し、そこを「公園」や「観光」施設とする場合。

公園にした例が「中田遺跡」、観光的施設を兼ねた(歴史)公園の例が「登呂遺跡」です。後に各地に生まれる「風土記の丘」公園などの源流と言えるでしょう。

しかし、

なぜ遺跡・遺構あるいは遺物を保存するのでしょうか。

なぜ、古い時代に建てられた建物を保存するのでしょうか。

なぜ、昔のおもむきを残す街並みを保存するのでしょうか。

私の観るかぎり、これらの保存は、単に「歴史的に価値がある」あるいは「資料としてかけがえのない」・・・・という点が理由になっているように思えます。

では、何をもって「価値がある」「かけがえのない」と判断するのでしょうか。

私には、このような視点による保存は、それら遺構・遺跡・遺物を「今の世界の対岸に置いて眺めている」だけのように思えてなりません。

それらと私たちの間には、何の関係もない、そんな風に見えるからです。そしてだから、これらは「観光資源」としてしか扱われないのではないでしょうか。

それでは「もったいない」と思うのは、私だけなのでしょうか。

それらの遺跡・遺構・遺物を観ることを通じて、その背後にある人びとの考え方をこそ思い遣るべきなのではないか、と私は思います。つまり、これらは私たちの対岸にあるものではない、そう思うのです。それとも、現代人は、これらの時代の人びととはまったく違うのだ、とでも思っているのでしょうか。

遺跡・遺構・遺物は、歴史学、考古学という学門のためにだけあるのではなく、もちろん、歴史趣味、好古趣味のためのものでもありません。

「今」にとって意味のないものならば、人は「歴史」「HISTORY」なるものを生みださなかったでしょう。「歴史」は、「今」の「指標」になる、だからこそ存在したはずなのです。

前には触れませんでしたが、東京が野放図に広がってしまった理由の一つに、都市計画や建築に係わる人たちの「脱歴史」「歴史無視」思想が挙げられると私は思っています。今回見た「高根木戸」も同じです。

そうでなかったならば、もう少し節度ある「開発」になったはずです。

「脱歴史」「歴史無視」思想は、人の「節度」を亡くしてしまうのです。「必要条件」だけで、ものごとを考えてしまうようになるのです。

そして、今盛んな「耐震診断」「耐震補強」も、「必要条件」だけでものごとを考えてしまう一つの例と言えるでしょう。

2回目のご指摘について。

「史実を知っている」=「歴史を知っている」ではない、というのが私の考えです。それでは「辞書」と変わりありません。

なぜ、古いにしえ)の人びとが、その場所を居住地としたか、5W1Hで問い、答を考える、そのときはじめて「史実」が活きてくるのではないか、と私は考えています。