GWの旅の後半は、JR岐阜駅の北側にある岐阜城に行った。どちらかというと信長色の強い街のようではあるが、個人的には信長以前の城主であった斎藤氏時代の石垣も残っているのが嬉しかった。岐阜城は、遠くから見ると、巨大な山に天守が小さく乗っかって可愛く見えるが、実際にのぼってみると野面積みの石垣だったりチャートの岩盤が活かされるなどしてワイルドな印象を受ける。なにより、現在築城されている城郭では有数の高さを誇るそうで(329m)、よくこんな急峻なところに天守を築いた、またこんなお城を攻め落とした武将がよくぞいたものだと思った。

岐阜城縄張

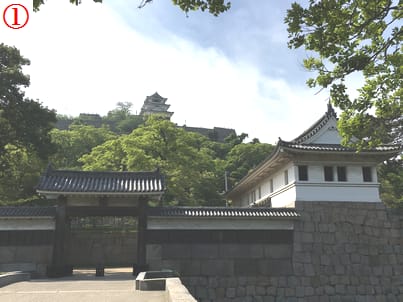

岐阜城天守遠望。遠くから見るとカワイイと思ったが…

チャートでできた石垣といい、間近で見るとワイルドだと思った。

下の画像は、天守台の石垣。「発掘調査案内所」で手に入れたパンフレットによると、これは信長の時代の石垣ではないかという。また、この天守台の石垣は様々な時代のもので構成されているらしい。

なお、麓の「発掘調査案内所」には岐阜城の詳細なパンフレットが豊富にある。私が立ち寄ったのは全て見学し終えた後だったが、事前に立ち寄ってパンフレットを入手すれば、見学するのがより楽しくなるかもしれない。

さて、こちらは一ノ門跡と伝わるもの。「発掘調査案内所」でのパンフレットによると、ここは「大手に当たる門」で、「その構造から斎藤期に造られたもの」ではないかという。

また、山麓の城主居館跡付近には、斎藤氏時代の階段と見られるものも発掘されている。そこの掲示によると、「斎藤時代の地面の上には灰の層もみられ、信長が稲葉山城を攻略した際、火災が起こったことを物語って」いるという。栄枯の移り変わりを特に感じさせて印象深かった。

「城びと」によると、信長は天然の要害であり東海道や東山道を押さえる交通の要衝でもあったこの城に拠点を移したという。だが、その後関ケ原の戦いを制した家康はこの城に城主を置かず1601年に廃城とし、その代わりに、現在のJR岐阜駅をまたいだ向こう側(南側)に新たに加納藩をつくり、その城主に、関ヶ原で功のあった奥平信昌(家康の娘・亀姫の夫。つまり身内)をすえた。家康が岐阜をこのように統治したのは一体なぜなのか、たまたま居合わせたガイドさんに聞いてみると以下のようなご意見であった。

美濃人は、古来より天下の趨勢を決めるのに影響力があった。例えば、壬申の乱では美濃の豪族・村国男依が大海人皇子のために3000の兵で不破道を塞ぐなどして勝利に大きく貢献した。その一方で、美濃人は時代の趨勢次第で帰趨を変えるところもあったという。家康はこのような美濃人を警戒し、美濃人の発言力を抑え、御しやすくするために、身内に統治させたり、直轄地にしたり、尾張藩領にしたりしたのではないかという。

岐阜の街は、まだまだ志半ばで天下を動かしたい信長には好まれ、天下を不動のものにしたい家康には恐れられた街、という事かもしれない。

岐阜市歴史博物館の図録によると、江戸時代の美濃は一円を治める領主がおらず、直轄地が多い地域となった。幕府がそんな美濃を一円的に治める術の一つだったのが、木曽三川などの治水事業であった。木曽三川の治水事業と聞くと、薩摩藩による宝暦治水事業を想起するが、近年の研究では「薩摩義士」たちの顕彰活動が再検討され、その歴史的事実が明らかになりつつあるという。それによると、例えばその治水事業を主導したのは実は薩摩藩ではなく幕府であったという。流域民の願いを受け入れた幕府が、幕領・私領問わず広く意見書を集めた上で、反対意見が多くても何とか地域の利害を調整し、工事を行った。ここで薩摩藩が担当したのは資材・人員管理(あわせて費用弁済)というロジスティクスに限定されたもので,設計や施工は幕府がしていたという。図録が引用している論文では、「薩摩藩が多大な犠牲と大きな負担を強いられたことは歴史的事実である」としつつも、公儀普請である宝暦治水事業を薩摩藩と同一視したり、幕府vs薩摩という認識と共に「薩摩義士」として顕彰する視点を、徹底的な史料批判に基づいて再検討していく必要がある、と述べる。この論文は、「薩摩義士」が明治時代に顕彰されはじめる背景、さらにはそれに関連する美濃と尾張との因縁についても言及しており、興味深い内容であるが、想像するに、「薩摩義士」の話があまりにも美談になっているゆえ、その通説もなかなか根強くなってしまっているのかなと思った。

補足1:下のサイトでは、家康が岐阜城を廃城にした理由として「岐阜城が時代遅れの山城であったことや信長が天下統一を目指すべくつけた「岐阜」という名前を嫌ったからだといわれて」いるとしている。

蝮とうつけが築いた城~斎藤道三と織田信長を支えた岐阜城

補足2:

天守の麓には、『完訳フロイス日本史』で「宮殿」と呼ばれる「居館」跡が残っている。その呼び方からして信長の日常生活の場かと思いきや、そこは「おもてなしの場」、つまり迎賓館のような場所で、信長の日常生活の場はルイス・フロイスの言う「山上」に住んでいたらしい。ルイス・フロイスは、信長が「明白な言葉で召喚したのでなければ」入れないというこの「宮殿」を見学し、さらに「山上」でも特別な計らいを受けた。

「山上」には、そのわずかなスペースに、天守や、上下台所などの痕跡が残る。同書には「入口の最初の三つの広間には、約百名以上の若い貴人がいた」とあるが、この「最初の三つの空間」は、井戸跡などが今に残ることから上下台所を指すと思われる。そこで信長自らがフロイスに、同行の修道士には次男茶筅(信雄)が運んだ膳を振る舞い、嫡男の奇妙(信忠)も同席したそうで、台所が文字通り調理場でもあったのではないかという。「山上」が単なる砦でなかったのは確かそうだ。信長と家族の居住空間もこのあたりと考えられそうだが、それ以上のことは明確には分からない。こちらのページ(pdf)では、山上の「2つの頂(天守台と斜面=段築状石垣、上台所=岩山、両頂を結ぶ石垣通路)」あたりを「信長と家族の居住空間」かとしている。 なお、「約百名以上の若い貴人」は、「各国の最高の貴人たちの息子ら」ともあることから人質と考えられるが、そのスペースが狭いことから常駐していたとは考えにくい。

同ページによると、信長は「山上」を単なる砦以上の用途に用いただけでなく、権威の象徴として「見せる城」に改修していた。信長の時代に天守まではあったか分からないものの、天守台の段築状石垣が「小牧山城の段築状石垣の系譜を引」いていて、かつ、「安土城天主台の原型」の可能性があることから、そう考えられるという。

(補足2は、ツイッター上の本尾四方男さんとのやりとりをまとめたものです。ご指導ありがとうございます。)

岐阜市歴史博物館の図録:『特別展 葵の時代ー徳川将軍家と美濃ー』2016年

図録引用論文:木曽三川流域治水史をめぐる諸問題 -治水の歴史と歴史意識(pdfファイル)

←ランキングにも参加しています

←ランキングにも参加しています

Tweets by 0darkeyes0

岐阜城縄張

岐阜城天守遠望。遠くから見るとカワイイと思ったが…

チャートでできた石垣といい、間近で見るとワイルドだと思った。

下の画像は、天守台の石垣。「発掘調査案内所」で手に入れたパンフレットによると、これは信長の時代の石垣ではないかという。また、この天守台の石垣は様々な時代のもので構成されているらしい。

なお、麓の「発掘調査案内所」には岐阜城の詳細なパンフレットが豊富にある。私が立ち寄ったのは全て見学し終えた後だったが、事前に立ち寄ってパンフレットを入手すれば、見学するのがより楽しくなるかもしれない。

さて、こちらは一ノ門跡と伝わるもの。「発掘調査案内所」でのパンフレットによると、ここは「大手に当たる門」で、「その構造から斎藤期に造られたもの」ではないかという。

また、山麓の城主居館跡付近には、斎藤氏時代の階段と見られるものも発掘されている。そこの掲示によると、「斎藤時代の地面の上には灰の層もみられ、信長が稲葉山城を攻略した際、火災が起こったことを物語って」いるという。栄枯の移り変わりを特に感じさせて印象深かった。

「城びと」によると、信長は天然の要害であり東海道や東山道を押さえる交通の要衝でもあったこの城に拠点を移したという。だが、その後関ケ原の戦いを制した家康はこの城に城主を置かず1601年に廃城とし、その代わりに、現在のJR岐阜駅をまたいだ向こう側(南側)に新たに加納藩をつくり、その城主に、関ヶ原で功のあった奥平信昌(家康の娘・亀姫の夫。つまり身内)をすえた。家康が岐阜をこのように統治したのは一体なぜなのか、たまたま居合わせたガイドさんに聞いてみると以下のようなご意見であった。

美濃人は、古来より天下の趨勢を決めるのに影響力があった。例えば、壬申の乱では美濃の豪族・村国男依が大海人皇子のために3000の兵で不破道を塞ぐなどして勝利に大きく貢献した。その一方で、美濃人は時代の趨勢次第で帰趨を変えるところもあったという。家康はこのような美濃人を警戒し、美濃人の発言力を抑え、御しやすくするために、身内に統治させたり、直轄地にしたり、尾張藩領にしたりしたのではないかという。

岐阜の街は、まだまだ志半ばで天下を動かしたい信長には好まれ、天下を不動のものにしたい家康には恐れられた街、という事かもしれない。

岐阜市歴史博物館の図録によると、江戸時代の美濃は一円を治める領主がおらず、直轄地が多い地域となった。幕府がそんな美濃を一円的に治める術の一つだったのが、木曽三川などの治水事業であった。木曽三川の治水事業と聞くと、薩摩藩による宝暦治水事業を想起するが、近年の研究では「薩摩義士」たちの顕彰活動が再検討され、その歴史的事実が明らかになりつつあるという。それによると、例えばその治水事業を主導したのは実は薩摩藩ではなく幕府であったという。流域民の願いを受け入れた幕府が、幕領・私領問わず広く意見書を集めた上で、反対意見が多くても何とか地域の利害を調整し、工事を行った。ここで薩摩藩が担当したのは資材・人員管理(あわせて費用弁済)というロジスティクスに限定されたもので,設計や施工は幕府がしていたという。図録が引用している論文では、「薩摩藩が多大な犠牲と大きな負担を強いられたことは歴史的事実である」としつつも、公儀普請である宝暦治水事業を薩摩藩と同一視したり、幕府vs薩摩という認識と共に「薩摩義士」として顕彰する視点を、徹底的な史料批判に基づいて再検討していく必要がある、と述べる。この論文は、「薩摩義士」が明治時代に顕彰されはじめる背景、さらにはそれに関連する美濃と尾張との因縁についても言及しており、興味深い内容であるが、想像するに、「薩摩義士」の話があまりにも美談になっているゆえ、その通説もなかなか根強くなってしまっているのかなと思った。

補足1:下のサイトでは、家康が岐阜城を廃城にした理由として「岐阜城が時代遅れの山城であったことや信長が天下統一を目指すべくつけた「岐阜」という名前を嫌ったからだといわれて」いるとしている。

蝮とうつけが築いた城~斎藤道三と織田信長を支えた岐阜城

補足2:

天守の麓には、『完訳フロイス日本史』で「宮殿」と呼ばれる「居館」跡が残っている。その呼び方からして信長の日常生活の場かと思いきや、そこは「おもてなしの場」、つまり迎賓館のような場所で、信長の日常生活の場はルイス・フロイスの言う「山上」に住んでいたらしい。ルイス・フロイスは、信長が「明白な言葉で召喚したのでなければ」入れないというこの「宮殿」を見学し、さらに「山上」でも特別な計らいを受けた。

「山上」には、そのわずかなスペースに、天守や、上下台所などの痕跡が残る。同書には「入口の最初の三つの広間には、約百名以上の若い貴人がいた」とあるが、この「最初の三つの空間」は、井戸跡などが今に残ることから上下台所を指すと思われる。そこで信長自らがフロイスに、同行の修道士には次男茶筅(信雄)が運んだ膳を振る舞い、嫡男の奇妙(信忠)も同席したそうで、台所が文字通り調理場でもあったのではないかという。「山上」が単なる砦でなかったのは確かそうだ。信長と家族の居住空間もこのあたりと考えられそうだが、それ以上のことは明確には分からない。こちらのページ(pdf)では、山上の「2つの頂(天守台と斜面=段築状石垣、上台所=岩山、両頂を結ぶ石垣通路)」あたりを「信長と家族の居住空間」かとしている。 なお、「約百名以上の若い貴人」は、「各国の最高の貴人たちの息子ら」ともあることから人質と考えられるが、そのスペースが狭いことから常駐していたとは考えにくい。

同ページによると、信長は「山上」を単なる砦以上の用途に用いただけでなく、権威の象徴として「見せる城」に改修していた。信長の時代に天守まではあったか分からないものの、天守台の段築状石垣が「小牧山城の段築状石垣の系譜を引」いていて、かつ、「安土城天主台の原型」の可能性があることから、そう考えられるという。

(補足2は、ツイッター上の本尾四方男さんとのやりとりをまとめたものです。ご指導ありがとうございます。)

岐阜市歴史博物館の図録:『特別展 葵の時代ー徳川将軍家と美濃ー』2016年

図録引用論文:木曽三川流域治水史をめぐる諸問題 -治水の歴史と歴史意識(pdfファイル)

←ランキングにも参加しています

←ランキングにも参加していますTweets by 0darkeyes0