CMLの記事(http://list.jca.apc.org/public/cml/2011-July/010714.html)。

この政党は、メルトダウンしている。他に言う必要も感じない。

==========================================

【http://list.jca.apc.org/public/cml/2011-July/010714.html】

[CML 010846] 【原発維持・核持ち込み容認・日の丸教育推進】 どうしようもない自民党 「歴史のクズカゴに行け!」

・・・・・・。

2011年 7月 20日 (水) 18:09:43 JST

やはり自民は潰すしかない!今回の福島原発事故含めてこれまでの「原発推進」政策を真摯に反省できない政治勢力は「歴史のクズカゴ」に行くしかないことを思い知らせる社会運動と世論動員を今こそ! 原発維持、核持ち込み容認、日の丸教育推進、どうしようもない反動自民党。歴史のクズカゴに行け!

自民 原発は安全強化し維持を

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110720/t10014330471000.html

7月20日 15時41分

自民党は、次の衆議院選挙の公約のたたき台となる中長期的な政策をまとめた報告書を発表し、エネルギー政策については、電力の安定供給のシステムを再構築するものの、既存の原発は安全対策を強化したうえで、当面、維持するとしています。

この報告書は、谷垣総裁の指示に基づいて党の国家戦略本部がまとめたものです。この中では、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けたエネルギー政策について、電力の安定供給のシステムを再構築するものの、当面、原子力による発電量を再生可能エネルギーなどでカバーするのは困難だとして、既存の原発は安全対策を強化したうえで稼働を維持し、再生可能エネルギーの普及や省エネを推進していくなどとしています。このほか報告書には、東日本大震災を踏まえ、「安全や安心な国土作りが急務だ」として社会資本整備を積極的に行っていくことや、消費税率を当面10%に引き上げること、非核3原則について核兵器を積んだ艦船などの寄港を認める「非核2.5原則」に転換することなどが盛り込まれています。この報告書について、谷垣総裁は記者会見で「自民党がどういう政党かを示すため、党の綱領に沿って、中長期的にどのような日本を作っていくかといった視点でまとめた」と述べ、次の衆議院選挙の政権公約に反映させる考えを示しました。

安全対策強化で原発維持、公共事業拡大も、自民が中長期方針

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110720/stt11072011300003-n1.htm

2011.7.20 11:27

自民党の国家戦略本部(本部長・谷垣禎一総裁)は20日、党の中長期政策の基本方針となる報告書を発表した。政権与党を担い得る責任政党として、消費税率の10%への引き上げや集団的自衛権の行使容認を掲げたほか、既存の原発は安全対策を強化した上で当面稼働させる方針を明記。今後10年間の最優先課題を「減災対策」と位置付け、公共事業を拡大する方針も打ち出した。今後、報告書をもとに次期衆院選の公約作成を...進める。

報告書では、焦点の今後のエネルギー政策について、菅直人首相が推進を訴える太陽光などの再生エネルギーは「新たな柱の1つになるが、原子力による発電量分をカバーするのは極めて難しい」と指摘。当面は既存原発の活用や省エネ推進などともに「ベストミックス」で対応すべきだとした。

社会保障と税の一体改革に対しては、子ども手当など民主党のバラマキ政策の撤回を求めるとともに、社会保障財源確保のため昨年の参院選公約に盛り込んだ消費税率の当面10%引き上げに改めて言及。ただ、同時に公共事業の拡大も訴えており、公共事業の財源はデフレ期間中は建設国債を発行してまかなうとした。

集団的自衛権に関しては行使の範囲を法律で規定すると明記。非核三原則については、核兵器の陸上配備は認めないが、搭載艦船などの寄港は容認する「2・5原則」への転換を図るとしている。

教育については「戦後の日本教育のあり方を根本的に反省する」として、学校式典での国旗掲揚・国歌斉唱の義務化、教科書採択の改革、家庭教育の支援強化など保守色を打ち出した。

==========================================

そりゃ、止められないわな。国会議員ではないけれども、自民県議の甘い汁の一端(http://www.mynewsjapan.com/reports/1459)。My News Japanから。

==========================================

【http://www.mynewsjapan.com/reports/1459】

東北電力役員ポストで甘い汁を吸った自民県議77人 月1会議だけで年200万円超

三宅勝久 05:04 07/06 2011

女川原発(宮城県女川町・石巻市)や東通原発(青森県東通村)を持つ東北電力が、長年にわたって地元の宮城・福島・青森3県の県議会議員のべ77人を役員として迎え入れ、月1回の役員会に出席するだけで年200万円超の報酬を支払っていたことがわかった。3県は東北電力の株主だが、あくまで個人としての就任であり、報酬も個人に支払われていた。県議会への報告義務もなく、原発を推進してきた自民党会派内のみでの持ち回りポストだったことから、ただの「役得」と言ってよい。このように電力会社と県議会がズブズブの関係を築く原資は、すべて電気料金や税金だ。原発の危険性にチェックが働くはずもないのだった。

【Digest】

◇東北電役員ポストに自民県議77人

◇「県民の代表」の実態は単なる役得

◇「月1回の会議出席で月収20万円」と元県議

◇「功なり名をとげた」自民県議で役得独占

◇「適任者」の人選は自民議員仲間で持ち回り

◇役得ゲット議員77人全リスト公開

◇「あの人たちはすべてカネ」

◇ 東北電役員ポストに自民県議77人

歴代役員に県議会議員が多いのはなぜだろう――。東北電力(本社仙台市・高橋宏明代表取締役会長)の天下り状況を調べていた筆者はそんな疑問を感じた。

東北電力にも例外なく高給官僚が天下っている。経済産業省(旧商工省・通産省)からは8人。古い順から、中川理一郎・奥田新三・鹿野義夫・宮脇参三・黒田四郎・松田泰・佐々木恭之助・西村雅夫――の各氏だ。それぞれ顧問や取締役、副社長ポストを得ている。略歴は経済産業省のホームページにある。

このほか、旧大蔵省物価庁次長の工藤昭四郎氏が1964年から75年まで取締役だった。時事通信社解説委員長で日銀副総裁を務めた藤原作弥氏は現職の監査役だ。なお初代会長は貿易庁長官を務めた白州次郎氏だが、こちらは国策人事といったほうがいいだろう。

ここまでならいまさら驚くような話でもない。だが東北電力の場合、役員のなかに「宮城県議会議員」「福島県議会議員」「青森県議会議員」の肩書きを持った人物がやたらに目についた。議員の肩書きを持った役員は1~2年といった短期間で頻繁に交替している。数が多すぎてメモを取る手が痛くなるほどだった。

いったい何人くらいの議員が役員になっているのだろうか。1950年代までさかのぼって、くまなく役員名簿を点検し、集計した。その結果が以下のとおりである。

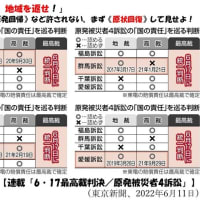

【東北電力役員になった県議会議員の数】

青森県議=31人(監査役18人/取締役13人)

宮城県議=25人(監査役11人/取締役14人)

福島県議=21人(監査役8人/取締役13人)

合計77人を数えた。ほかに、議員ではないが、福島県副知事が東北電力監査役に就任した例が1件あった。

なお調査は、東北電力の有価証券報告書に記載された役員名簿を点検する方法で行った。過去5年分については金融庁のデータベース「EDINET」、1984年以降は東京都立図書館で利用可能なデータベース「eol」、さらに古いものについては国会図書館に保管されているマイクロフィルムや冊子の資料を使用した。

議員はすべて自民党会派で、ほとんどは議長や副議長、または議長などの経験者だった。77人もの議員を役員として採用している電力会社はほかにない。どんな事情があるのか、興味は深まった。

筆者がまず思い当たったのは、東北3県と東北電力との資本関係だった。地方自治体が電力会社の株を持っていることはよくある。東京都も東電株を持っている。東北電力の場合はどうなのか。

さしあたり最近の有価証券報告書を取り出して大株主の欄をみた。自治体の名前はない。そこで古いものを点検することにした。過去にさかのぼっていくつか調べていくうちに、1953年当時のものに、こんな記載をみつけた。

|

1953年といえば、51年に東北電力が創業した直後のことである。当時の筆頭株主は3・5%近くもの株式を持つ宮城県だった。青森県と福島両県もそれぞれ3%前後の株式を保有する有力株主とある。

大株主であれば、株を発行する企業に役員を派遣しても不思議ではない。県が株主ということなら、役員に県民の声を託して、企業に意見を言う。あるいは役員の立場で得た企業情報を、県に伝える。そうしたことは、意義あることだろう。東北電力は公益企業だから、県民の声を届けることはなおさら重要だ。

◇表向きは「県民の代表」、実態は単なる役得?

宮城県など3県の議員が役員になっているのは、こうした県民の声を届けるためだったのだろうか。筆者は3県の県議会事務局にそれぞれ電話をかけて尋ねることにした。

――東北電力の役員に県議会議員の方が多数なっていますが、どういう趣旨・立場でなったものでしょうか。

1~3日おいて、3県の議会事務局や県の財務関係の部署などから回答があった・・・。

==========================================

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます