岡谷市... 。

。

かつて「製糸のまち岡谷」として世界に知られていた 。

。

『あゝ野麦峠』の映画でも有名になった街、岡谷 。

。

が、戦後の製糸業の衰退は止まらなかった 。

。

その中で全国で唯一、製糸の伝統技術を守り現在も頑張っている製糸工場がある。

それが宮坂製糸所である 。

。

家から5分足らずの場所 。

。

hirorin_nyan さんが話題にする蚕糸 。

。

アポなしでお邪魔したにも関わらず...。

そこの後継ぎ高橋耕一さんに工場内を案内してもらう 。

。

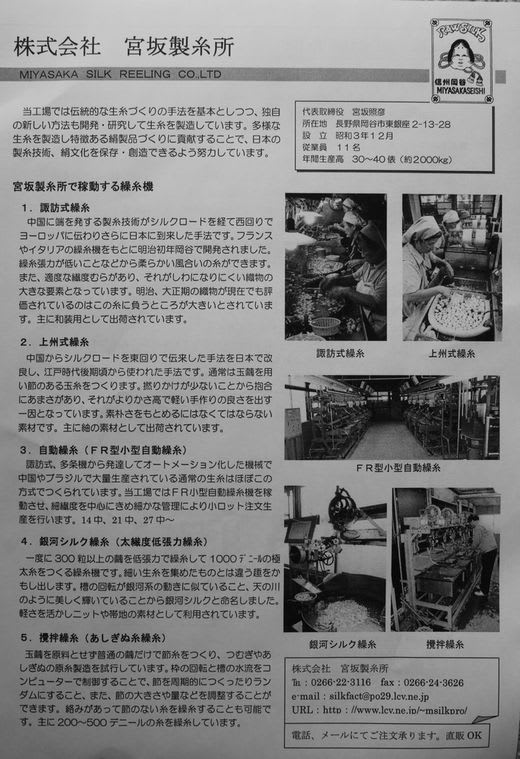

まず繭を300粒で1000デニール(糸の太さの単位)の絹糸を作っている工程 。

。

300粒の繭玉からこんなに太い糸が出来上がっていく。

『あゝ野麦峠』の時代に使用していた機械とまったく同じ諏訪式繰糸機 。

。

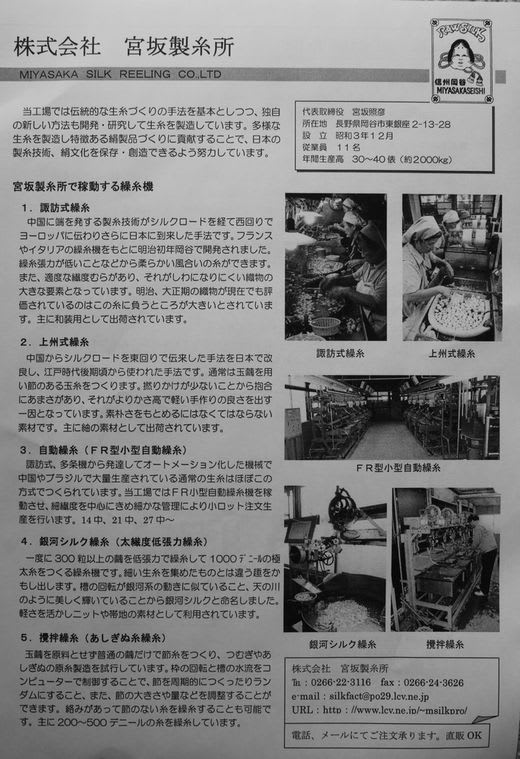

江戸時代後期に上州(現在の群馬県)で完成した上州式 。

。

高橋さんは製糸業の歴史を静かに解説してくれる。

現在繭は群馬県、東北等から入荷されているという 。

。

この繭をお湯で煮て糸を取りやすくする 。

。

この機械は圧力釜の様な機械で繭が早く煮えるようにするもの。

諏訪式は明治の初めに岡谷の人々が、ヨーロッパで完成していた繰糸機に出会い、

それに改良を加えて開発したもの 。

。

「かさ高」(糸にして巻き取ったときのふくらみ具合)が大きく、柔らかな風合いの糸が出来あがる。

手造りなので太さや強さに適度のむらがあり、織物にした時にしわになりにくい性質を生みだすそう 。

。

座繰り機は後ろについている 。

。

慣れた手つきで繭から出る細い糸を操っている。

上州式は、中国から直接日本に伝わった手法をもとに、日本で改良が加えられたもの 。

。

節のある糸が出来ることが特徴で、諏訪式と同じく

「かさ高」の大きく柔らかな手触りの糸が出来るという 。

。

座繰り機が横についている 。

。

素早い手の動き 。

。

隙がない 。

。

このようにして座繰り機に巻かれた絹糸は糸を乾かしながら、

大きな枠に巻きなおされる 。

。

程良く乾燥した糸は絹糸独特の光沢のある糸になる 。

。

この他にも自動繰機も稼働している 。

。

岡谷市に生まれ友達に片倉兼太郎の縁者がいたにも関わらず、

製糸業の本質を知らなかった 。

。

子供の頃は製糸業は身近にあり隣家で糸取りをしていたり、

遊び友達の家が養蚕農家であったりでお蚕様とは身近であった 。

。

なお、宮坂製糸所へのアクセスは下の地図を参照。

水、土、日は休日。

なお見学希望は電話してほしいとのこと。

電話番号0266-22-3116

。

。かつて「製糸のまち岡谷」として世界に知られていた

。

。『あゝ野麦峠』の映画でも有名になった街、岡谷

。

。が、戦後の製糸業の衰退は止まらなかった

。

。その中で全国で唯一、製糸の伝統技術を守り現在も頑張っている製糸工場がある。

それが宮坂製糸所である

。

。家から5分足らずの場所

。

。

hirorin_nyan さんが話題にする蚕糸

。

。アポなしでお邪魔したにも関わらず...。

そこの後継ぎ高橋耕一さんに工場内を案内してもらう

。

。まず繭を300粒で1000デニール(糸の太さの単位)の絹糸を作っている工程

。

。

300粒の繭玉からこんなに太い糸が出来上がっていく。

『あゝ野麦峠』の時代に使用していた機械とまったく同じ諏訪式繰糸機

。

。江戸時代後期に上州(現在の群馬県)で完成した上州式

。

。高橋さんは製糸業の歴史を静かに解説してくれる。

現在繭は群馬県、東北等から入荷されているという

。

。

この繭をお湯で煮て糸を取りやすくする

。

。この機械は圧力釜の様な機械で繭が早く煮えるようにするもの。

諏訪式は明治の初めに岡谷の人々が、ヨーロッパで完成していた繰糸機に出会い、

それに改良を加えて開発したもの

。

。「かさ高」(糸にして巻き取ったときのふくらみ具合)が大きく、柔らかな風合いの糸が出来あがる。

手造りなので太さや強さに適度のむらがあり、織物にした時にしわになりにくい性質を生みだすそう

。

。座繰り機は後ろについている

。

。

慣れた手つきで繭から出る細い糸を操っている。

上州式は、中国から直接日本に伝わった手法をもとに、日本で改良が加えられたもの

。

。節のある糸が出来ることが特徴で、諏訪式と同じく

「かさ高」の大きく柔らかな手触りの糸が出来るという

。

。座繰り機が横についている

。

。

素早い手の動き

。

。隙がない

。

。

このようにして座繰り機に巻かれた絹糸は糸を乾かしながら、

大きな枠に巻きなおされる

。

。

程良く乾燥した糸は絹糸独特の光沢のある糸になる

。

。

この他にも自動繰機も稼働している

。

。

岡谷市に生まれ友達に片倉兼太郎の縁者がいたにも関わらず、

製糸業の本質を知らなかった

。

。子供の頃は製糸業は身近にあり隣家で糸取りをしていたり、

遊び友達の家が養蚕農家であったりでお蚕様とは身近であった

。

。

なお、宮坂製糸所へのアクセスは下の地図を参照。

水、土、日は休日。

なお見学希望は電話してほしいとのこと。

電話番号0266-22-3116

こうして手間と暇をかけて糸を繰る

普通では見ることの出来ない場面です。

伝統ある手作業を大切にして欲しいです。

ここで出会えて感謝です。

出来立ての絹糸は眩いばかりの光沢

これからどんな物に変身するのでしょうか

いいですね。

知らない工場の見学。

知識が一つ増えました。

戦前の岡谷市は繭の街だったんですね。

女工さんが溢れんばかりにいて、それはそれは賑やかだったそうです。

子供の頃、お蚕様と言って敬っていた事を思い出します。

ありがとうございます。

是非とも訪問して、この目で見てみたい気持ちが

座繰りも機械なんですね。

富岡の工場ではちょっと足踏み式を体験しました。

蚕さんはここには居ないのかな?

割愛ですか(笑)

そうですね。

お蚕様は蚕糸博物館ですね。

現在はどうか知りませんが以前は小学生や希望者にお蚕様を分けていました。

子供の小さい頃貰ってきて、桑の葉を与え繭になる前に、

ウチワの骨に糸を巻き付けてウチワにした事を思い出しました。

1匹でウチワになりました。

凄い糸の長さですね。