モンロー主義

モンロー主義(モンローしゅぎ、英: Monroe Doctrine)は、アメリカ合衆国が

ヨーロッパ諸国に対して、アメリカ大陸とヨーロッパ大陸間の相互不干渉を提唱

したことを指す。第5代アメリカ合衆国大統領ジェームズ・モンローが、1823年に

議会で行った7番目の年次教書演説で発表した。

モンロー宣言と訳されることもあるが、実際に何らかの宣言があったわけではないので、

モンロー教書と表記されることも多い。

この教書で示された外交姿勢がその後のアメリカ外交の基本方針となった。

原案はアメリカ合衆国国務長官ジョン・クィンシー・アダムズが起草した。

(wikipedia)

年次教書の概要[編集]

モンロー主義のきっかけとなった年次教書は、1823年12月2日に議会へ送られた。内容の大意は次のとおり[1]。

ヨーロッパ諸国の紛争に干渉しない。

南北アメリカに現存する植民地や属領を承認し、干渉しない。

南北アメリカの植民地化を、これ以上望まない。

現在、独立に向けた動きがある旧スペイン領に対して干渉することは、アメリカの平和に対する脅威とみなす。

19世紀前半、ラテンアメリカ各地で独立運動が起こった。19世紀初頭のナポレオン戦争(特に半島戦争)は、スペインのアメリカ植民地に対する支配力を弱め、中南米諸国は次々に独立へと動き出していった。これに対しスペイン本国は、中南米植民地での独立運動を鎮圧しようとした。しかし、ナポレオン失脚後のヨーロッパは自由主義、ナショナリズムを敵視する保守反動的なウィーン体制下にあったため、この体制を主導していたオーストリアの政治家メッテルニヒは、独立運動への干渉を図った。また、独立運動を支持する姿勢をみせていたイギリス(おもに自由党)の狙いはラテンアメリカに工業製品を輸出し、農産物や資源を輸入し経済力を高めることであった。こうした動きを牽制するため、モンローが年次教書において、アメリカ大陸とヨーロッパ大陸の相互不干渉を示すに至ったのである。

南北アメリカは将来ヨーロッパ諸国に植民地化されず、主権国家としてヨーロッパの干渉を受けるべきでない旨を宣言した。それはさらにヨーロッパの戦争と、ヨーロッパ勢力と植民地間の戦争に対してアメリカ合衆国は中立を保つが、植民地の新設あるいはアメリカ大陸の独立国家に対するいかなる干渉もアメリカ合衆国への敵対行為と見なすという意図を述べたものであった。

合衆国にとって、もう一つの大きな懸念材料は、アラスカ(当時はロシア領)からロシアが太平洋沿いに南下政策を図ることであった。そのため、この教書はロシアのアメリカ大陸進出に対する牽制という狙いも含んでいた。

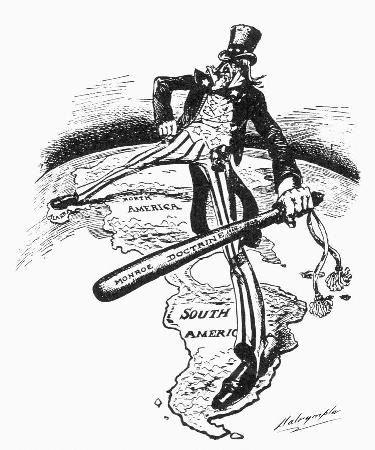

いわば、この宣言は欧州に対するアメリカ合衆国による「アメリカ大陸縄張り宣言」でもある。それに沿って1830年にインディアン移住法を定め国家として先住民掃討を進め、また米墨戦争で領土を割譲させるなど、アメリカ大陸内での勢力拡大を推し進めた。その後、先住民掃討完了を意味する「フロンティア消滅宣言」のあった1890年頃から太平洋進出を進め始め、1898年の米西戦争、ハワイ併合で事実上モンロー主義は破棄された。「モンロー主義の破棄」とは「アメリカ合衆国の縄張りは南北アメリカ大陸にとどまらない」ということである。その後さらに米比戦争、中南米各国に介入する「棍棒外交」へと続いていく。

モンロー主義は、アメリカ合衆国の孤立主義政策の代名詞とされ、日本でも行政施策等、特定団体が行う他と協調しない独自の行為を「○○モンロー主義」と称することが多い。代表的なものにアジア・モンロー主義、市営モンロー主義などがある。

モンロー主義を中南米国家の自立を認めるという理想主義と理解し、その後の太平洋進出や棍棒外交など中南米各国への介入を行うアメリカ合衆国の行動への変質が論じられることがある。しかしモンロー主義の時代は「アメリカ先住民掃討」の時代であり、理想主義の時代とは言い難い。