お借りした)

以前似たような記事を書いたが探しても見つからなかったw

※あったw

獣医師 日本のビッグレースで栗毛馬をあまり見かけなくなったワケ。一部の種牡馬への人気集中が競馬界に招く「不都合な事実」

競走馬の血統は、競馬の重要なファクターの1つです。しかし現状では、血統に関する各種言説に、生物学の基本から逸脱しているものが多々見受けられます。「『血統』と『遺伝』は表裏一体です」と語るのは、獣医師で、サラブレッドの血統を生物学・遺伝学的観点から探究している堀田茂さん。その堀田さん「一部の種牡馬に人気が集中してしまうと、さまざまな問題が起こりかねない」と言いますが――。

◆思い出に残る栗毛馬は?

皆さんが「思い出に残る栗毛馬は?」と問われたとしたら、どの馬を挙げますか?

私なら、この世界に誘(いざな)ってくれたテンポイントだと迷わず答えますが、ここ10年近くで印象が強いのはやはりオルフェーヴルでしょうか。

活躍した栗毛きょうだいならば、アグネスフライトとアグネスタキオンがいましたし、ダイワメジャーとダイワスカーレットも印象深いです。

たてがみが金髪の尾花栗毛ではトウショウファルコ、トーホウジャッカルを思い出しますし、先に触れたタイキシャトルも忘れられない栗毛馬でした。

◆遺伝子の偏り

ところで、最近の日本のビッグレースでは栗毛(栃栗毛を含む)の馬をあまり見かけなくなったな、と思った方もいるのではないでしょうか。

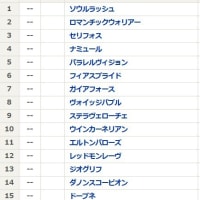

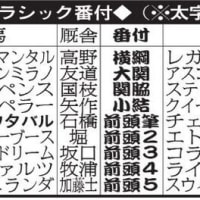

2022年の皐月賞は、出走馬18頭中、唯一の栗毛馬であったジオグリフが勝ちました。

鹿毛遺伝子Eをホモで(ダブルで)持つディープインパクトやロードカナロアのような種牡馬からは栗毛産駒はまったく出ないこともあり鹿毛系全盛ですが、栗色に光ったジオグリフが17頭を引き連れてゴールする姿はやはり映えましたね。

『サラブレッドに「心」はあるか』(楠瀬良 中公新書ラクレ)には、「日本競馬の歴史を変えたといわれるサンデーサイレンス。その息子で種牡馬として大活躍したマンハッタンカフェは外見がうりふたつでした。ともに青鹿毛で流星鼻梁鼻白。これだけ似ている場合は、親子関係の判定はDNA検査を待つまでもないような気もします」とありました。

確かに外見はそうなのですが、サンデーサイレンスの産駒にはアグネスタキオンのように栗毛馬もいることから、遺伝子型はEeであると断定できる一方で、マンハッタンカフェの産駒には栗毛が一切いないことから遺伝子型はEEと推定され、このように目に見えない遺伝子レベルでは確かな違いがあるのです。

サンデーサイレンスのような遺伝子型Eeの種牡馬が栗毛の牝馬と交配すると、その仔が栗毛である確率は50%です(メンデルの「分離の法則」)。

しかし、ディープインパクトやロードカナロアのような遺伝子型EEの種牡馬と栗毛牝馬を交配しても、その仔に栗毛はまったく現れず、まさしくその例がジェンティルドンナでありアーモンドアイです。

◆遺伝的多様性の低下

面白い例がハルーワスウィートを母に持つ3頭のGI馬。

父がディープインパクトのヴィルシーナとヴィブロスは、ジェンティルドンナやアーモンドアイと同じく父は遺伝子型EEの鹿毛に母は栗毛なので、まったく栗毛は現れないパターンだったのですが、父がハーツクライ(遺伝子型Eeの鹿毛)となったシュヴァルグランは栗毛です。

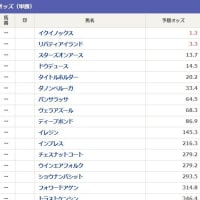

このように、一部の種牡馬にあまりに人気が集中すると、毛色の割合にも見て取れるように、その生物集団の形質が偏ります。

一部の種牡馬への人気集中は、その子孫間における近親交配の増加を伴い、結果としてそれは遺伝的多様性の低下をもたらします。

以下は、環境省自然環境局の一機関である生物多様性センターのウェブサイト中の「遺伝的多様性とは何か」というページ(https://www.biodic.go.jp/reports2/parts/5th/5_gdiv/5_gdiv_02.pdf)からの抜粋です。

「生物の保全を行う上では、特に『遺伝子の個性の減少』が問題になることがわかってきました。『遺伝子の個性の減少』した(=遺伝的多様性が低い)集団では、伝染病・害虫などに抵抗性を持つ遺伝子が失われ、すべての個体が同じ病気にかかったりします。

また、仔の死亡率が高まり、繁殖の成功率が低下したりします。この現象は、近交弱勢(きんこうじゃくせい)とよばれていますが、その原因は遺伝的多様性の低下により、集団から遺伝子が失われることにあります」

◆近親交配が高頻度に行われている

2018年、競走馬理化学研究所の研究者諸氏が、「Evaluation of recent changes in genetic variability in Japanese thoroughbred population based on a short tandem repeat parentage panel」と題した論文*1を発表しました。

その内容は、日本の生産界は配合模索において特定の競走能力ばかりを追求し、その結果、特定の人気種牡馬ばかりがもてはやされることによって、特定の遺伝子に関してヘテロ接合が減少しているとのことです。

つまり、ヘテロ接合が減少しているとはホモ接合が増加しているということであり、これによって遺伝的多様性低下が惹き起こされつつあるようで、これはまさしく近親交配が高頻度に行われてきていることを示唆しています。

この論文は「日本の生産界が持つべき配合に対する考え方」にまでは言及していませんが、現在の生産界に対して警鐘を鳴らしていることに間違いありません。

けれどもその一方で、生産界がこのような論文が指摘している内容を「警鐘」であると理解できているかは甚だ疑問です。

※本稿は、『競馬サイエンス 生物学・遺伝学に基づくサラブレッドの血統入門』(星海社)の一部を再編集したものです。