2013年 5月31日~6月1日

北アルプス、笠ヶ岳、穴毛谷、四ノ沢、ピナクル東南壁、ピナクル尾根

5時半に無料駐車場を出発、快晴のもと、早朝の空気と新緑が心地いい。穴毛谷の渡渉は、雪解け水が裸足には痛い程で、半分寝ぼけた身体が一発で目覚める。

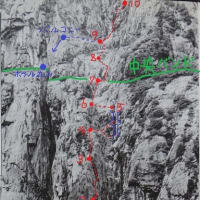

正面中央がピナクル尾根、左俣の左岸3本目、雪が岩壁まで繋がっているのが下部ピナクルルンゼ

穴毛谷本谷から四ノ沢に入り、ピナクル東南壁を正面に見て登っていく。五日前に来た時とは違いブロックの落下は落着き、安定している。このたった五日間が、今年の登攀適期の境目だったようだ。

中央の鋭鋒に見えるのが第一岩稜の末端、右奥が第二岩稜

四ノ沢左俣を登り、ピナクルルンゼ入口に立つ。澄んだ濃い青空に、第一岩稜やピナクル東南壁が突き刺さるように聳えている。

下部ピナクルルンゼからピナクル東南壁を臨む ピナクルルンゼから小リッジに上がった所

下部ピナクルルンゼは、30度、40度、50度と上に行くにつれ傾斜が増す。アイゼンでしっかり足場を切り、最後は右の小リッジに上がる。

小リッジ上の天空のテン場、小テント1張り分 ピナクル東南壁の右のスカイラインを登る

そこは、ちょうど小リッジの最上部で、天空のテン場になっている。ここで登攀準備、ロープ1本、カム1セット+αと、軽量化した登攀具を身に着け、二人の荷物を1つのザックにまとめる。目指すラインはピナクル尾根の核心部にあたる、ピナクル東南壁の右岩稜だ。

1P目をフォローするキノポン 2P目のアンカーでビレイするキノポン

小リッジから、ピナクル東南壁下ルンゼを壁下まで登っていく。ここはガレの急斜面で、落石注意して一人づつ行く。

1P目はⅢ級50m、出だしだけ少し岩で、後は草と土の斜面、右上の右岩稜基部を目指す。

2P目はⅡ級60m、引き続き草と土で少し露岩がある程度の斜面を右上、右岩稜基部でアンカー

3P目出だしは、この正面を登らず、左に回りこんだ 4P目をリードするキノポン

3P目はⅤ級+50m、出だし正面のリッジ状は草がうるさそうなので、バンドを左にトラバースして小ハングのクラックを登った。その上は、ランぺ、チムニー、ジェードルと変化のあるライン。

4P目はⅣ級+20m、一段上のバンドを左にトラバースして短いコーナークラックを登り、チムニー下のテラスでアンカー

5P目の上部をフォローするキノポン、下は二俣 青空の穂高連峰、手前の抜戸南尾根に影

5P目はⅤ級-35m、チムニーを登る。少し脆く、上部で外に出るのでプロテクション、クライミングとも注意がいる。その上はⅡ~Ⅲ級で脆い階段状から、リッジ状の岩場を経て頂上岩壁下の太い木でアンカー。

3P目後半から5P目までは、ブッシュが多くどこでもアンカーが得られる。登攀ラインも複数とれるだろう。

6P目はⅣ級+35m、頂上岩壁にある3本クラックの右を登る。凹角ルートの最終ピッチと同じで、上半分はハイ松を登りピナクルの頭にいたる。

上部ピナクルルンゼを登り始めたキノポン、下にチョコンとピナクルの頭が見える

ピナクルの頭で登山靴に履き替え、頭に帽子のように乗っかった、車ほどのブロックの下をくぐり、上部ピナクルルンゼに懸垂下降で下りる。

上部ピナクルルンゼの出だしは浅いカール状で、凸凹は少なく30~40°と歩き易い。

ピナクルルンゼ最上部を登るキノポン

上部ピナクルルンゼは、上部で局所的に50°近くある所もあるが基本40°前後で歩き易く、グングン高度を稼げる。

このピナクルルンゼを上下に分ける滝が、雪に完全に埋まれば面白いスキー滑降ラインになりそうなんだが、形状的に見てそうなる事はないだろう。

ピナクルルンゼの最上部は、右上しながら左右のリッジが断続的になり、やがて頂上直下の広大な雪の大斜面に吸収されていく。そこからの頂上は、すぐに見えるのだが疲れもあり少しペースダウンだ。

頂上直下の板状ガレ場

最後の登りは、雪がきれたガレ場を少し登り、笠ヶ岳山頂に18時半くらいに到着。

斜陽から、夕焼けになり、ほんの短い時間だが、ほんのりと赤くなった槍穂を見てから足早に下山にはいる。

笠ヶ岳頂上、三角点でのキノポン。100キロ超級で膝にコルセットをしながらの登攀は本当にスゴイ。

ビバークでの寒さを少しでも凌ぐため、20時過ぎまで下山し高度を下げた。ニノ沢上部の稜線上で平らな所を見つけビバークする。

翌日は寒さから早起きし、早くに出発する。早朝、まだ固い雪斜面のトラバースに気を付けながら下山し、最後は自然散策。

たぶん、この自然散策を合計1時間以上は堪能していたので、所々で待っていてくれたキノポンには感謝である。

今回、ピナクル尾根登攀といっても、その形状の部分はピナクル東南壁の右岩稜だけで、その上下はピナクルルンゼを登っている。純粋にピナクル尾根を下から上までトレースするなら、尾根上のブッシュが雪に埋まっているGW以前になるだろうか。それは、かなり昔の記録にはあるが、最近は見ない。やはり、こんな雪崩の巣窟で、今時そんな事をする者はいないのだろう。

今回の登攀ラインは、ブロック雪崩が落着き登攀適期になってから、笠ヶ岳頂上にダイレクトに突き上げる最も簡単で早い岩稜ルートではないだろうか。谷川岳に例えるなら一ノ倉沢の南稜、剣岳なら南壁、といったところか。他のメジャーな岩場に比べると、岩の固さやブッシュなど、ルート部分のスッキリさではかなわないが、残置がほとんど無く、自分で全てをやるという観点でみると、メジャー処より価値が有る。

そして、それ以上に価値が有るのが、アプローチである山本体だ。登攀ルートがある穴毛谷は、踏み跡も無く、雪崩、落石、雪渓崩壊、増水などメジャー処とは比較にならないほど危険だ。しかし、その危険も研鑽を積めば徐々に克服しうるものになっていく、その部分が他のメジャー処より断然に難しく価値が有る。それは、メジャー処で多くの人が登る5級ルートと、ここの4級ルートを登り比べてみれば分かる事だ。

パイオニアワーク時代から、大登攀時代、そして現在のガイドブック時代。そのガイドブックも、内容の大半は、大登攀時代以前の焼き回しだ。

こんな時代だからこそ、本物は忘れ去られた岩壁にあるような気がする。

*ピナクル尾根初登(ピナクルの頭までで、同ルートを下山)、1960年5月3日、飛騨山岳会 瀬木、山越、宮地の3氏による。

当記録は、岳人 No,795 2013年9月号に掲載

北アルプス、笠ヶ岳、穴毛谷、四ノ沢、ピナクル東南壁、ピナクル尾根

5時半に無料駐車場を出発、快晴のもと、早朝の空気と新緑が心地いい。穴毛谷の渡渉は、雪解け水が裸足には痛い程で、半分寝ぼけた身体が一発で目覚める。

正面中央がピナクル尾根、左俣の左岸3本目、雪が岩壁まで繋がっているのが下部ピナクルルンゼ

穴毛谷本谷から四ノ沢に入り、ピナクル東南壁を正面に見て登っていく。五日前に来た時とは違いブロックの落下は落着き、安定している。このたった五日間が、今年の登攀適期の境目だったようだ。

中央の鋭鋒に見えるのが第一岩稜の末端、右奥が第二岩稜

四ノ沢左俣を登り、ピナクルルンゼ入口に立つ。澄んだ濃い青空に、第一岩稜やピナクル東南壁が突き刺さるように聳えている。

下部ピナクルルンゼからピナクル東南壁を臨む ピナクルルンゼから小リッジに上がった所

下部ピナクルルンゼは、30度、40度、50度と上に行くにつれ傾斜が増す。アイゼンでしっかり足場を切り、最後は右の小リッジに上がる。

小リッジ上の天空のテン場、小テント1張り分 ピナクル東南壁の右のスカイラインを登る

そこは、ちょうど小リッジの最上部で、天空のテン場になっている。ここで登攀準備、ロープ1本、カム1セット+αと、軽量化した登攀具を身に着け、二人の荷物を1つのザックにまとめる。目指すラインはピナクル尾根の核心部にあたる、ピナクル東南壁の右岩稜だ。

1P目をフォローするキノポン 2P目のアンカーでビレイするキノポン

小リッジから、ピナクル東南壁下ルンゼを壁下まで登っていく。ここはガレの急斜面で、落石注意して一人づつ行く。

1P目はⅢ級50m、出だしだけ少し岩で、後は草と土の斜面、右上の右岩稜基部を目指す。

2P目はⅡ級60m、引き続き草と土で少し露岩がある程度の斜面を右上、右岩稜基部でアンカー

3P目出だしは、この正面を登らず、左に回りこんだ 4P目をリードするキノポン

3P目はⅤ級+50m、出だし正面のリッジ状は草がうるさそうなので、バンドを左にトラバースして小ハングのクラックを登った。その上は、ランぺ、チムニー、ジェードルと変化のあるライン。

4P目はⅣ級+20m、一段上のバンドを左にトラバースして短いコーナークラックを登り、チムニー下のテラスでアンカー

5P目の上部をフォローするキノポン、下は二俣 青空の穂高連峰、手前の抜戸南尾根に影

5P目はⅤ級-35m、チムニーを登る。少し脆く、上部で外に出るのでプロテクション、クライミングとも注意がいる。その上はⅡ~Ⅲ級で脆い階段状から、リッジ状の岩場を経て頂上岩壁下の太い木でアンカー。

3P目後半から5P目までは、ブッシュが多くどこでもアンカーが得られる。登攀ラインも複数とれるだろう。

6P目はⅣ級+35m、頂上岩壁にある3本クラックの右を登る。凹角ルートの最終ピッチと同じで、上半分はハイ松を登りピナクルの頭にいたる。

上部ピナクルルンゼを登り始めたキノポン、下にチョコンとピナクルの頭が見える

ピナクルの頭で登山靴に履き替え、頭に帽子のように乗っかった、車ほどのブロックの下をくぐり、上部ピナクルルンゼに懸垂下降で下りる。

上部ピナクルルンゼの出だしは浅いカール状で、凸凹は少なく30~40°と歩き易い。

ピナクルルンゼ最上部を登るキノポン

上部ピナクルルンゼは、上部で局所的に50°近くある所もあるが基本40°前後で歩き易く、グングン高度を稼げる。

このピナクルルンゼを上下に分ける滝が、雪に完全に埋まれば面白いスキー滑降ラインになりそうなんだが、形状的に見てそうなる事はないだろう。

ピナクルルンゼの最上部は、右上しながら左右のリッジが断続的になり、やがて頂上直下の広大な雪の大斜面に吸収されていく。そこからの頂上は、すぐに見えるのだが疲れもあり少しペースダウンだ。

頂上直下の板状ガレ場

最後の登りは、雪がきれたガレ場を少し登り、笠ヶ岳山頂に18時半くらいに到着。

斜陽から、夕焼けになり、ほんの短い時間だが、ほんのりと赤くなった槍穂を見てから足早に下山にはいる。

笠ヶ岳頂上、三角点でのキノポン。100キロ超級で膝にコルセットをしながらの登攀は本当にスゴイ。

ビバークでの寒さを少しでも凌ぐため、20時過ぎまで下山し高度を下げた。ニノ沢上部の稜線上で平らな所を見つけビバークする。

翌日は寒さから早起きし、早くに出発する。早朝、まだ固い雪斜面のトラバースに気を付けながら下山し、最後は自然散策。

たぶん、この自然散策を合計1時間以上は堪能していたので、所々で待っていてくれたキノポンには感謝である。

今回、ピナクル尾根登攀といっても、その形状の部分はピナクル東南壁の右岩稜だけで、その上下はピナクルルンゼを登っている。純粋にピナクル尾根を下から上までトレースするなら、尾根上のブッシュが雪に埋まっているGW以前になるだろうか。それは、かなり昔の記録にはあるが、最近は見ない。やはり、こんな雪崩の巣窟で、今時そんな事をする者はいないのだろう。

今回の登攀ラインは、ブロック雪崩が落着き登攀適期になってから、笠ヶ岳頂上にダイレクトに突き上げる最も簡単で早い岩稜ルートではないだろうか。谷川岳に例えるなら一ノ倉沢の南稜、剣岳なら南壁、といったところか。他のメジャーな岩場に比べると、岩の固さやブッシュなど、ルート部分のスッキリさではかなわないが、残置がほとんど無く、自分で全てをやるという観点でみると、メジャー処より価値が有る。

そして、それ以上に価値が有るのが、アプローチである山本体だ。登攀ルートがある穴毛谷は、踏み跡も無く、雪崩、落石、雪渓崩壊、増水などメジャー処とは比較にならないほど危険だ。しかし、その危険も研鑽を積めば徐々に克服しうるものになっていく、その部分が他のメジャー処より断然に難しく価値が有る。それは、メジャー処で多くの人が登る5級ルートと、ここの4級ルートを登り比べてみれば分かる事だ。

パイオニアワーク時代から、大登攀時代、そして現在のガイドブック時代。そのガイドブックも、内容の大半は、大登攀時代以前の焼き回しだ。

こんな時代だからこそ、本物は忘れ去られた岩壁にあるような気がする。

*ピナクル尾根初登(ピナクルの頭までで、同ルートを下山)、1960年5月3日、飛騨山岳会 瀬木、山越、宮地の3氏による。

当記録は、岳人 No,795 2013年9月号に掲載

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます