パスワードを忘れてしまい、ずっと放っておいたブログが急に開けました。

すぐ閉じると、また分からなくなってしまいそう。せっかくなので、前に書いたことをここにあげておきます。

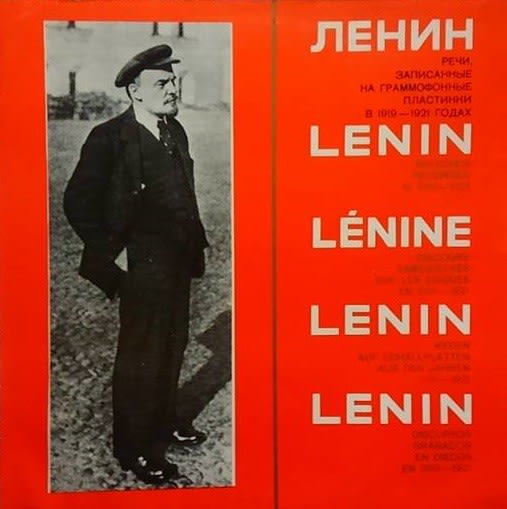

2年前の2017年。ロシア革命100周年だ、と妙に燃えて、レーニンの演説レコードを「ワカキコースケのDIG!聴くメンタリー」で紹介しまして、その時の参考読書メモです。

http://webneo.org/archives/42225

結局、2017年に大々的なレーニン・リバイバルは特には来なくて。今となっては、自分は一体何を張り切ってたんだろう……と思わないことはないんですけど。

どなたかの参考にはなるんではないでしょうか。

「レーニンと現代の課題」江口朴郎

1966 『世界の名著52 レーニン』(中央公論社)より

レーニンの評伝であると同時に思想の解説。勉強になった部分を長めにメモ。

★レーニンは、ボリシェヴィキ党の指導者。ボリシェヴィキは、マルクス主義を理論的根拠とする社会民主労働党の一派。

★ロシア革命で一躍日本でも注目された時、民衆の中に身を置き、低い報酬しか受け取らない姿が新しい型の英雄として評判になった。

★芥川龍之助が「レニン第三」という詩を書いている。

「誰よりも民衆を愛した君は

誰よりも民衆を軽蔑した君だ

誰よりも理想に燃え上った君は

誰よりも現実を知っていた君だ」

「レニン」は、『或阿呆の一生』の中、33章にある。

★知識階級出身。兄が皇帝暗殺計画に加わったかどで処刑される。大学は学生運動で退学、そこでチェルヌイシェフスキイ(農奴解放の時期の思想家)を読んで深く影響される。それから、マルクス主義者のサークルに入り、活動を始める。

★ロシアでも資本主義が飛躍的に発展した19世紀末。農業国ロシアで資本主義がそのまま促進されると、資本家ばかりが進歩的役割を担うことになる。後進的な地域はますます取り残されていく。農民の要求を取り上げることなくしてロシア社会の解放は期待できない、と唱えた。

★マルクス主義者の科学的・客観的分析と、革命的・主体的精神が統一されたものが、レーニンの考え方の基本。同時に被圧迫民族の多い国。その組織と解放もテーマだった。民族間の対立や偏見は、戦争準備に利用される。

★社会革命は事件ではなく、歴史的時代。「社会革命は、ブルジョワジーに対するプロレタリアートの内乱と、被圧迫民族の民主的革命運動(民族解放運動を含む)を結合した時代としてしか起こり得ない」

★重工業の発展で多数生み出された労働者と農民の連帯を説いたのが、1903年の『貧農に訴える』。

★ボリシェヴィキは「少数精鋭主義」でもあった。説得によって指導力を増大していく。ただ、大衆運動を組織し、効果をあげうる指導力とは何かを問題にする立場。労働者が自分たちの革命のために農民や民族を利用するようなことにはならず、大衆の革命的な側面をいかに組織していくか。戦闘的なニュアンスの語感は、多少誤解がある。当時の戦争危機(日露戦争)と対決するなかで、どうしても鋭い、過激派のイメージが。ボリシェヴィズムの本来の良さはむしろ、戦争のない時代のほうが発展できる、と江口さんは書いている。

★民主主義には二通りある。大ブルジョワジーの民主主義は中途半端。人民の民主主義は完全な民主主義。人民の民主主義を実現して、そこから社会主義へ近づこう、が革命前のレーニンの考え方。民主主義革命を人民の主体性により徹底的に推し進めて社会主義の方向へ前進する。

★1904~1905年の日露戦争は、ロシア政府にとっては工場のストライキや農民の暴動によって深刻化しつつあった社会的危機の転換策の意味があった。しかし戦局が悪化し、ますます国内の危機は深まった。

★1905年1月、請願書を持った労働者の行進が軍隊に撃たれる。「血の日曜日」事件。ツァーリに対する人民の信頼が失われる。

★革命の形態は多様でなければならない。なぜなら、帝国主義の発展は世界に不均等をもたらしているので。

★国家とは、勝利を勝ち取ったプロレタリアートが継承する悪。自由な社会条件のもとで新しい世代が成長すれば、国家を投げ捨てることができるだろう……とも語ったそうだ。

★歴史上の民主主義は、一定の範囲内での民主主義である。他の階級によって独裁されている。(今まで)完全な民主主義、完全な独裁はありえない、という考え方。

★1917年2月革命。婦人労働者の「パンよこせ運動」から、首都ペトログラートの労働者の闘争が始まり、兵士の反乱を呼び起こし、首都の権力は労働者と兵士の手に。ニコライ二世のツァーリ権力は打倒される。理論的指導によってもたらされたものではなかった。レーニンもトロツキーも亡命中。

★レーニン、4月に帰国。敵国ドイツの協力による“封印列車”に乗って。

★二月革命で、国会内の資本家勢力による臨時政府(戦争を継続しようとする)と、労働者・兵士によるソヴィエト(戦争終結を要求する)が対立、併存する、二重政権の状態に。レーニン、「四月テーゼ」でソヴィエト支持を示し、具体的にはボリシェヴィキがソヴィエトの中で指導力を増大させていく方針を明らかにする。しかし政府はボリシェヴィキを弾圧、革命が平和的に進められる可能性は失われる。レーニンが『国家と革命』を書いたのはこの頃。

★1917年10月25日。ボリシェヴィキがケーレンスキイ政権を打倒し、ソヴィエト権力を樹立。実際は流血の少ない革命だった。ここから、レーニンの思想は具体的建設面を持たざるを得なくなる。ソヴィエト政権の最初の大仕事は、戦争していたドイツとの講和。ドイツに革命が起こるのを期待していたトロツキーを説得して、ほぼ無条件にドイツの要求を受け入れた講和調印をさせた。

★諸国の軍事的干渉に、反革命勢力との内戦。内外の課題の解決で、革命後は多忙。都市部の食糧確保のため、農民からの強制没収もやらなくてはいけなかった。1918年には狙撃される。1920年に内戦が一段落した時には、国内の経済的疲弊はピークに。ネップ(新経済政策)を打ち出す。農民経営の回復を優先にし、それを基礎として工業の復興をはかる。農民を協同組合に組織する。ネップから社会主義に進めるだろうと考えた。

★1921年、病に倒れる。この時の言葉。

「同志スターリンは党書記長となってから広大な権力を手にしたが、うまく行使できるか私には確信が無い。同志トロツキーは中央委員のなかで最も優秀だが、自己を過信しがち。防止措置を講じなければ、二人の資質は分裂を引き起こしかねない」

1924年1月21日、死去。

★その社会の現実に即した実践なしでは、社会主義体制の確立はありえない。

―これはレーニンではなく、江口さんの言葉。とても腑に落ちる。親鸞、昭和天皇のレコードと聴いてきて。それらを頭ごなしに否定するような考え方には首肯しかねる気持ちがずっとあった。

★これも、江口さんの意見。20世紀になって、社会や民族だけでない、もうひとつの分裂が生まれる。思想・文化。人間の主体的な側面の強調(実存主義の起点)からニーチェ、キュリー夫妻やアインシュタイン。マックス・ヴェーバーらが真理や学問について根本的な反省。しかし、学問のための学問は非社会的な意味をともないがち。トルストイ、ロマン・ロランも人道的な立場を守り、徹底的な平和主義者として自己を貫いたけれど、それは個人の内面的な良心の問題にとどまり、戦争を阻止する具体的な力になりえなかった。

★革命後、反革命派との闘いのなか。ゴーリキーに、ベートーヴェンのピアノソナタについて語る、芸術愛好家の面も。しかし、「しょっちゅう聴いているわけにはいきません」。そして、理想は人間に対するあらゆる暴圧に反対。しかし、「情け容赦なく頭を叩いてやらねばならない時もある。この仕事は恐ろしく難しいのですよ」とも。変節した人物をかばうゴーリキーに「今のペトログラートは、あなたには刺激が強すぎる。しばらく外国に行ってきたらどうです?」。

★そして実際、学問芸術に対する官吏の統制は厳しくなり、ゴーリキーはソ連を去る。個人としては、感情的に人に対することは少ない人だったそうだ。しばしば意見の異なるトロツキーを認めていた度量があっての、ロシア革命の成功。残酷なことも、歴史的意義のためには避けられなかったと認めている。そして「後世の人は分かってくれるでしょう」とも。

★江口さんの言葉。

「わたしたち自身が今日の世界の現実にどう対決するかという主体的姿勢をもつことこそが、レーニンの読み方・理解の仕方に新しい出発点をつくる」

レーニン自体も、マルクス主義を実践的な態度で発展させた。

★マルクスは歴史を推し進める要因として「階級闘争」という問題を考えた。人間は自分の置かれた立場で認識する。どんな場所におかれているかで、認識を制約される弱さを持っている。そこに盲点が生じる。金持ちには貧乏人の気持ちが分からない、理解は不可能ということになる。この人間の不完全さを前提として、いかに理想を実現させるか。全ての人が歴史の新しい段階を理性的に承認して、次に進めることができるか。その実現のためには、暴力を完全には否定しない。単に理想を夢見て進むよりも、現実から生じ得る暴力を前提として行動するほうが、実は最も犠牲の少ない進み方なのだ、という考え方。『共産党宣言』を発表した1848年あたりから生まれた思想。

「歴史は古来、階級闘争である」

「人間の意識は物質の反映であり、文化などの上部構造は経済的土台に相応する」

★実際にマルクス・エンゲルス以降、大衆運動は格段に合理的・組織的に進むようになった。人間の思想・政策は、経済的土台と無関係ではない。

★プロレタリアート=労働者はもともと、マルクスが理論上、革命的であるべき存在として設定した概念。革命において動揺的な存在として設定したのが、小ブルジョワジー=小所有者。プロレタリアートは何も持たず最も抑圧された存在で、したがって何ものにも捉われずに真理と正義を認識し、全人類を解放する革命の主体となり得る。小ブルジョワジーは失うべきものを多少は持っており、抑圧されていても真理と正義を直視し得ない。しかし、現実には誰でもプロレタリアート的側面と小ブルジョワジー的側面を持っている。それをどうやって歴史の前進のために組織するか。これは、江口さんの独自の解釈のようだ。

★革命が成功し、社会主義が一つの国家、現実の経済体制として存在するようになり、レーニンは新しい理論を生み出し、新しい情勢に応じたマルクス主義の発展を示さなければならなかった。レーニンは多忙で体系化することはできなかったが、他の国との関係は「平和共存」という形で理論化したらしい。1917年の『国家と革命』に、将来の社会主義国家や社会主義経済についての一定の具体的なイメージが示されている。

★ボリシェヴィキの少数精鋭主義は段階的なもの。そこが機械的に学ばれてはならない。我々の戦術をそのまま写し取ってはいけない。どうしてこんな戦術の形を取ったのか、諸条件と結果をよく考えなさい。1917~1921年の経験を文字通りに適用するのではなく、その精神、意義、教訓を生かしなさい。とレーニンは言っている。

★少数精鋭の指導的な存在を持たなくても、個人が一市民として民主主義に正しい寄与をすることは、それだけで重要な意義を持っている。

★レーニンもひとつの段階。英雄的な行動が必要だった。今はそれぞれの地域での、それぞれの状況に応じた良心的・民主主義的な行動が、そのまま大きな意味をもちうるのである、と江口さんは書いている。そう言ってもらえると―世の中を変える手段は議会制だと考え、暴力革命に否定的なのはレーニンは「日和見主義」だときつく批判したみたいだから―ホッとする。

× ×

マルクス・エンゲルスを引いている箇所が凄い。

「国家は特殊な権力の組織であり、ある階級を抑圧するための暴力組織である」

この時の国家は、帝制の頃の国家ではあるのだが。

「国家は階級対立の非和解性の産物であり、その現れ。階級の対立が分かり得なくなった時に、国家は発生する」

革命が成功し、プロレタリアート独裁になれば、つまり抑圧する者が誰もいなくなれば、国家は必要なくなる、とも。

× ×

レーニンが、自分の戦いもひとつの段階なのだ、と考えているのは発見だった。自分の言うこと、やることが絶対に正しい、その通りに倣え、とは言っていないのだ。

ただ、革命の時期はとにかく日和見ではダメなのだ、と。

本来の性質は思索を好み、表に出られない時代は図書館にこもっていたインテリジェンス。亡命先のチューリッヒでの1917年1月の講演では、社会主義革命がいずれ起こると説きつつ、「その日が来るまで生きていられないかも」と発言したそうだ。別の場で「純粋な社会革命を期待すると、いつまでもそんなものに巡り合うことはできないだろう」とも。

ところが、理論を実践する日が思ったよりもすぐに来た。思想家としては幸福なことだったのかどうか。

ひらたく言うと「世の中はこうなるべき、こうすべき!」とのびのび書いていたら、実際に自分の指導力によってその通りにしなくてはならないチャンスと試練が与えられ、さらに現実のかじ取りをしながら、新しい理論も考えなきゃいけなくなった生涯だった。タイヘンだ……。

× ×

1956年、フルシチョフがソヴィエト共産党第20回大会でレーニンの言葉を引用。

「全ての民族が全く同じ形で社会主義に到達するとは限らない。それぞれが民主主義の形態に、またプロレタリア独裁の種類に、社会生活の各分野における社会主義的改造の速度のあり方に独自性を持ち込むはずである」

先進国の帝国主義的政治形態は同質ではあっても同一ではない。ゆえに、明日の社会主義革命への道は多様である、と認めている。

この大会では、フルシチョフはスターリン批判を行い、スターリンの名声を引き摺り下ろしている。自分の政策の正当化のためにレーニンの言葉を使ったのだろう。

フルシチョフは個人崇拝を否定した。それでも、この演説レコードは1959年に出ている。この年、ソ連の指導者としては初めてアメリカを公式訪問。西側との平和共存外交をすすめて、冷戦下に「雪どけ」の時代を一時つくった。そういう時代に、改めてレーニンを、なのか。

1918年にボリシェヴィキに入党し、労農赤軍を指揮する委員として内戦を戦った。そのあとスターリンの側近に。スターリンのやった粛清に関わっているはずだが、批判の際は持ち出さず、レーニンの言葉を引いた。自分はもともとスターリンじゃなく、レーニンなんだ、というアピールは凄く必要だったのでは。

そう考えると、ものすごいタイミングでのこのレコード。スターリンってのが無かったことにするための、再評価ブームめいたものだったのではないか。

× ×

僕がもしも劇作家で、《レーニン伝》の戯曲を書く機会があったならば。

スイスでの亡命の時代を軸にする。革命の実現を信じ、しかし怖れていた男の話にする。

いずれ国家すら不要になると語る夢想家が、現実にそれを指揮する政治家になる。チューリッヒでの講演、「間に合わないかも」は願望も込みだったのではないか、という切り口。

2月革命が起こり、戻る時、ブルジョワ政府にとっての敵国、ドイツの助けを借りて列車に乗る。仲良くなっていた友人のロマン・ロランに一緒に来ないかと誘うが、ロランは断る。

「革命家がそんなことをしてはいけない」

他国に貸しを作り、取引するありかたが、本当に純粋なのかと問う。レーニンはしかし、

「私がいてもたってもいられないことは分かるだろう」

ロランとレーニンは袂を分かつ。しかし、このノーベル文学賞受賞者は間もなく、世界にロシア革命支持をメッセージする……。

実際に、ドイツとの交渉がレーニンの革命後最初の大仕事になるわけだから。なかなか劇的で、せつない話を作れるのだ。

『帝国主義論』レーニン 角田安正訳

1916-2006 光文社古典新訳文庫

資本主義とは、もともと高利貸しにとって元手が大切、が原点。独占に発展しやすく、それが進むと帝国主義になる。しかしそれはプロレタリア社会革命の前夜。

他に気がついたところは手帳にメモしてある。

内容の大部分は当面の批判相手(ドイツ革命を実現してくれなかった)に向けられており、当時のデータの傍証が続く。結論ありきなのに、よくここまで書けるな。

『レーニン』トロツキー 森田成也訳

1924-2007 光文社古典新訳文庫

これも大体のことは手帳にメモ。補足すると―

レーニンと初めて出会った頃の回想が、活き活きとしている。トロツキーは、自分が直接レーニンと会っている時の記憶のみを書いている。小林信彦の手法と同じだ。レーニンの人物評としては、この本が一番かも。長かったけど、読んでよかった。

でもおそろしいことに、これだけ書いてあっても十月革命のあたりは、本部で報告を聞いている、指示を出す、指示の相談をする……ばかりでイメージの絵が広がらない。エイゼンシュテインの映画のような具体的な蜂起の瞬間を、レーニンもトロツキーも見ていないのだ。これが渦中にいるリアリティというものか。

たくさんある付録収録のひとつ、「小さな人々と大きな人」は、子どものレーニン賛美の作文紹介なのだが、これをトロツキーが書いている時はもうレーニンはこの世におらず、スターリンに疎まれて孤独になっている時。辛いなあ……。

実は冗談好きだったというレーニンのようにはいかず、隙が無い人物ゆえに周りに人気が無かったらしい。

ウェルズやゴーリキーのレーニンについての文は、ケチョンケチョンに批判している。

「貧農に訴える」レーニン 日南田静真訳

1903-1966 『世界の名著52 レーニン』(中央公論社)より

農奴解放はされたが、正当な権利を与えられていない限り、キミたち貧農が地主に不当な搾取をされているのに変わりはないのだぞ、と噛み砕いて伝える内容。

ツァーリを盲信し、彼ひとりに支配されていると思ってはいけない。途中にある役人、警察がツァーリの言うことを聞け、と言いながら専横している。キミたちの窮状はツァーリには届いていない。馬や土地を持っていなければ、いくら働いても富農の仲間にはなれない。

中農はどっちつかず。貧農の部類に入るのに、富農にこっちの仲間になれと言われる。中農をめぐる争い。これが、プロレタリアートの分断。1903年の時点で、労働者と農民は同盟を結んでブルジョワジーを倒さねばならない、とハッキリ進むべき道を固めて言っている。

戦後の日本は選挙権の平等、協同組合、福利厚生、健康保険などで、ここに書かれていることはちゃんと出来ているほうだと思うんだけど……。オマエの貧乏には全て説明がつく、とずっと言われているようなので、スルスル読める分、けっこう落ち込む。

略奪されたものは略奪せよ、のレーニンのテーゼは、今の世の中では置き換えにくい。公平になったはずなのに、格差はある。そうか、そこで『帝国主義論』がフィットしてくる。

レーニンの論を読むときは、順番と、いつ書かれて発表されたかを頭に入れてからでないと、なんだな。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます