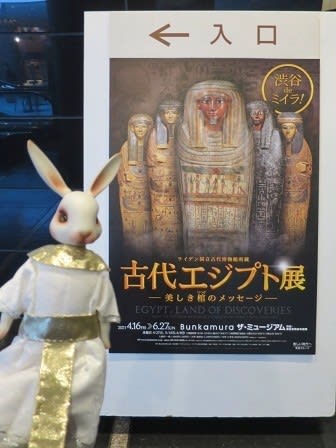

緊急事態宣言が再発令される直前に、駆け込みで観た展覧会でございます。(現在は臨時休館中)

Bunkamura ザ・ミュージアム「ライデン国立古代博物館所蔵 古代エジプト展 美しき棺のメッセージ」

https://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/21_leidenegypt.html

ヨーロッパ5大エジプトコレクションの一つ、ライデン国立古代博物館の所蔵品から、約230点の展示。

わたくしも古代エジプトのウサギ女神ゆえ、来日したミイラ達に敬意を表し正装じゃ。

ささ、まいるぞよ。

構成は以下の4章。気になった展示も、リスト順に一部挙げておきまする。

【第1章:エジプトを探検する】

18世紀末、ナポレオンのエジプト遠征をきっかけに、ヨーロッパでエジプト熱が飛躍的に高まったのじゃ。

初期のエジプト探検や、ライデン国立古代博物館が行っている発掘調査も紹介されておりまする。

《ツタンカーメン王の倚像》新王国時代、第18王朝、前1330年頃

頭部は失われておるが、背柱に彫られた銘文のカルトゥーシュで、ツタンカーメンと判明したそうな。

《アブダッラー・ニルキ教会の模型》1982-83年

壁画もきっちり再現。ドールハウス好きなわたくしにはツボじゃ。

《王の書記パウティのピラミディオン》新王国時代、第19王朝、セティ1世の治世 (前1290-1279年頃)

47㎝のピラミッド型の石灰岩に、王の書記パウティやらヒエログリフやらが刻まれて美しい。

【第2章:エジプトを発見する】

古代エジプト文明は3千年にわたって繁栄し、少なくとも30の王朝が存在したのじゃ。

各時代の代表的な様式の遺物が展示され、「古代エジプトの歴史」のビデオも流れておりまする。

エジプトの神々の図解パネルもあるのじゃが、わたくしウェネトの名前は、このパネルにも展示の中にもないのじゃった(涙)

でも、日本では大人気のお友達、メジェドさまもなかったですぞ。

メジェドとウェネトは、エジプトでは超マイナーな神じゃからのぅ。

《フルート》新王国時代(前1539–1077年頃)

直径が数ミリくらいの細~いフルート。どんな音色なんじゃろか。

《呪術テキストが記された彫像の断片》後期王朝時代、第26王朝(前664–525年頃)

黒い玄武岩の台と足先の部分のみ。何の呪術テキストか気になる~。

《イシスの像》グレコ・ローマン時代、ローマ時代

オシリス神の妻。これは姿勢はエジプト風じゃが、写実的な描写はギリシアやローマ風。

《パディコンスの『死者の書』》第3中間期、第21王朝(前1076–944年頃)

神官パディコンスが、自分の墓の副葬品として納めた長いパピルスの最初の1枚。

神々や、供物を捧げるパディコンスなどが描かれ、色も綺麗じゃ。

パネル解説「パディコンスの『使者の書』を読む」の、“読み方・文字とかたち・いろ”も分かり易い。

《モンチュウ神の像》後期王朝時代(前722–332年頃)

青銅の小さい像じゃが、スラリとしたスタイルがカッコよくてイケメン風。

《猫の像》後期王朝時代(前722-332年頃)

座った猫の前足が細くて長~い。

《イクニューモン》後期王朝時代(前722-332年頃)

イクニューモンはエジプトマングースの事で、邪悪な蛇を退治する聖獣。

後ろ足で立ち上がった胴長の姿がユーモラスで可愛い。

《コウモリ》後期王朝時代(前722–332年頃)

なにやら人間くさいコウモリよのぅ。

【第3章:エジプトを解説する】

古代エジプト人が「来世の家」と考えた墓からは、多くの副葬品が出土しておるのじゃ。

ミイラの作り方や、木棺の変遷についての解説パネルもあり。

「古代エジプトの文字と筆記」の解説パネルも興味深い。

文字は、パピルスに葦のペンで、黒と赤のインクを用いて書いたのじゃ。

ちなみに読み書きができたのはエリート層のみで、エジプト人の人口の僅か約1%だったとか。

余談になりまするが、お供のEは小学生の頃ヒエログリフに興味を持ち、一生懸命練習したのに、もうすっかり忘れたそうな。エリート脱落よの。

《バァ》後期王朝時代(前722–332年頃)

バァは個人の魂で、日中は鳥の姿で世界中を飛び回るが、呪術で遺体と結合されておるゆえ、毎晩肉体に戻るのじゃ。

また余談じゃが、わたくしの好きな小説、白川紺子『後宮の烏』シリーズを思い出したぞよ。

烏妃と呼ばれる主人公・寿雪の体からも、鳥(寿雪の魂ではなく烏漣娘娘じゃが)・・・(語り出すと長くなるゆえ以下略)

《雄牛の耳飾り》グレコ・ローマン時代、プトレマイオス朝(前304–30年頃)

雄牛の頭のデザインで、金とガーネットとエメラルドを用いた緻密な細工。

これは普段使いしたいのぅ。

1点しか書かんかったが、この辺りは金の装身具が並び、こっそりお持ち帰りしたいのじゃった。

《双把手付多色ガラス壺》新王国時代

12㎝ほどの青いガラス壺。マーブル模様が綺麗。

《木製の枕》新王国時代、第18王朝(前1539–1292年頃)

こんな枕で毎晩寝たら、絶対に寿命が縮むじゃろうて。

《イピィの棺の模型》《イピィのシャブティ》新王国時代、第18王朝から第19王朝(前1539–1191年頃)

副葬品のシャブティは、死者のミイラの姿で、来世で死者の代わりに労働する身代わり人形じゃ。

これは棺とセットになっており、入れて遊んでみたいぞよ(罰当たりじゃ~)

他にも様々なシャブティがございました。

この章では、豪華なミイラ棺12点を立てた状態でずら~り半円形に並べたコーナーが圧巻。

2件だけ書きまする。

《アメンヘテプのミイラ覆い》《アメンヘテプの内棺》第3中間期、第21王朝(前1076–944年頃)

アメン神とムウト神の神官を務めたお方の木棺。

ミイラ覆いは、ヌウト女神やハヤブサ(ホルス神)や睡蓮の花弁やヒエログリフなどが緻密に描かれ、たいそう豪華。

内棺にもみっしり描かれておる。

《ハイトエムハトの棺》後期王朝時代(前722–332年頃)

女性の木棺。頭が大きく、衿元に連なるお花がメルヘンチックで、背面のヒエログリフも独特じゃ。

その他、数多く展示された護符は、様々な形があって興味深い。

護符は、来世で永遠の生を保証する為、ミイラの包帯の内側にも多数入れたのじゃ。

【第4章:エジプトをスキャンする】

本展のためにCTスキャンしたミイラの研究成果を世界初公開。

《女性のミイラ》《タディスもしくはタ(ネト)カルウのミイラ》《男性のミイラ》第3中間期、第22王朝、前817年頃

それぞれのミイラに、ビデオ解説もございます。

《センサオスのミイラ》グレコ・ローマン時代、ローマ時代、109年

ローマ人のエリート層の家系に生まれ、16歳で亡くなった女性のミイラ。

顔の復元過程を示した模型と、顔の復元模型(1998年)も展示されておりまする。

動物ミイラも色々展示。

《猫のミイラ》後期王朝時代もしくはグレコ・ローマン時代(前722年もしくはそれ以降)

ひょろ長~い胴体。グッズにもなってて驚愕。

《ハヤブサのミイラ》グレコ・ローマン時代、ローマ時代(前30–後395年頃)

顔が可愛い。

《ワニのミイラ》ローマ時代(前30–後395年頃)

どこから観てもワニ。

《蛇のミイラ》年代不詳

どこから観ても何か分からぬ楕円形。X線検査で、5個の卵を持ったヘビと判明。

《ホルネジイトエフの内臓を納めた木箱》グレコ・ローマン時代

神々やヒエログリフがカラフルに描かれた木箱。

内蔵を入れる為のカノポス壺なども展示されておりました。

会場内のショップでは、グッズが充実しておった。

「リラックマ」と「すみっコぐらし」のコラボぬいぐるみは会場内でしか販売されておらぬが、その他の殆どは、誰でも入れる1階の特設ショップでも販売されておりまする。

なので、とりあえずミニゴーフル2個セットだけ購入。

メジェドさまの缶が可愛いのじゃ。わたくしの缶も作ってくださらぬかのぅ。

古代エジプトにどっぷり浸れ、楽しゅうござりました。

会期は6月27日までの予定じゃったが、最初に書いた通り5月11日まで臨時休館。

5月12日以降については、ザ・ミュージアムのHPをチェックしての。

さて、ここからはおまけ話じゃ。

★月の話

昨夜27日は、4月の満月「ピンクムーン」じゃった。

19時頃の雲が少しかかった月と、20時頃のすっきり晴れた空の月。

そしてこちらは3日前の4月25日。

月齢13.0の僅かに欠けた月が、雲に見え隠れして綺麗でありました。

★本の話:其の壱

宮部みゆきにハマり中で、『ぼんくら』を読んでみたのでございます。

人情話の短編集かと思いきや、全て繋がった時代ミステリーで、面白くて一気読み。

弓之助がたいそうツボじゃし、シリーズ全部読まねば。

★本の話:其の弐

2週間ほど前に観た「少年展Ⅲ」で、目黒詔子が作品のテーマになさっていた宮本輝の『避暑地の猫』

お供のEが読んだのは数百年も前で、記憶が定かでないらしく、気になって読み直してみたそうじゃが、月日が経つと受ける印象もずいぶん変わると申しておった。

それだけ年取ったという事かのぅ(ばきっ!)