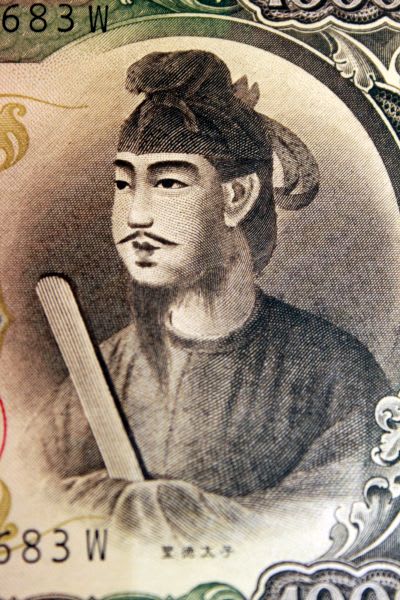

現在では 聖徳太子が学校の教科書から取り除かれ、

架空の存在として 扱われる傾向も強くなってきましたが、

戦前には 聖徳太子を信仰する人々が 日本各地にいて、

聖徳太子に祈願して

人生の方向を示す神託や、

祈願した御利益が授けられたという報告がありました。

宮地神仙道において、

聖徳太子は 仙界に入られた実在の人であると伝えられており、

現在の 聖徳太子を架空の存在として扱おうとする流れや

紙幣から消された理由は、

「聖徳太子が 中国にとって都合の悪い人物であるから」

という所に理由があるという説もありますが、

聖徳太子に念礼して和讃を誦す事は

霊的に 非常に意味のある事のようです。

【聖徳太子和讃】

「稽首大悲観世音(けいしゅだいひかんぜおん)

随類応現為太子(ずいるいおうげんいたいし)

降伏(こうふく)邪見(じゃけん)興正法(きょうしょうぼう)

摂理(せつり)抜済(ばっさい)何思議(なんしぎ)

誕生したまう砌(みぎり)には

光明(こうみょう)西(にし)より来たりいり

玉の姿(すがた)いつくしく

身より妙(たえ)なる香(か)を芳(におい)

始めて二つになりし春

乳母(めのこ)の教(おしえ)によらずして

東に向かい手を合わせ

南無仏(なむほとけ)とぞ礼(れい)しける

馬飼(むまかえ)童子に相(あい)まじり

形をやつして在(まし)ますに

百済国(くだらこく)の賢聖僧(けんしょそう)

座をおり庭に跪(ひざま)つき

救世(ぐせ)観音大菩薩

伝灯(でんとう)東方栗散王(とうほうりつさんおう)

恭敬(きょうきょう)礼拝(らいはい)せしときぞ

人みな驚き悟りける

中にも日本国のうち

仏法 伝わらざりければ

法水(ほうすい)普(あまね)く注がんと

上宮門(じょうきゅうもん)に出(い)でたまう

仏法 逆(ぎゃく)する臣(しん)ありき

その名は守屋の大連(おおむらじ)

提婆達多(だいばだった)に異(こと)ならず

仏経(ぶっきょう)堂塔(どうとう)僧尼等(そうにとう)

焚焼(りんしょう)失滅(しつめつ)流毀(るき)せしめ

逆心(ぎゃくしん)愈々(いよいよ)熾盛(しせい)にして

邪正(じゃしょう)の闘い盛んなり

太子(だいし)定慧(じょうえ)の弓箭(ゆみや)には

守屋が誓願(せいがん)空(むな)しくて

ついに四王(しおう)降伏(ごうふく)に

すなわち命(めい)を襲われき

かたきに勝(かたん)と誓いでし

験(しるし)に建てたる天王寺(てんのうじ)

わが朝(ちょう)最初の伽藍(がらん)にて

仏法 聖代(しょうだい)加護(かご)せしむ

推古(すいこ)女帝(にょてい)の御前(みまえ)にて

正鬘(しょうまん)大乗(だいじょう)講(こう)せしに

碩学(せきがく)名徳(めいとく)もんをあく

甚深(じんしん)奥儀(おくぎ)も くもりなし

講経(こうきょう)終わりし夕べには

天花(てんげ)その地に降(ふ)りくだり

帝王いよいよ信を増し

大臣(だいじん)公卿(くきょう)とうとみき

法華の文字(もんじ)を糺(ただ)さんと

妹子(いもこ)の臣(しん)を使いにて

大唐(だいとう)衡山(こうさん)般若寺(はんにゃじ)へ

昔の持経(じきょう)を取りにやる

妹子(いもこ)が渡せる経巻(きょうかん)は

わがにはあらずと示してぞ

夢殿(ゆめどの)御戸(みと)を閉じたまい

七日(なのか)七夜(ななや)音(こえ)まさず

八日(ようか)といえる暁(あかつき)に

玉の机に経(きょう)います

慧慈(えじ)につけて宣(のたま)わく

この経(きょう)昔の所持なりと

およそ入胎(にゅうたい)より始め

慈眼(じげん)隠れたまうまで

多くの瑞相(ずいそう)現(げん)してぞ

遠近(おちこち)見ききし随喜(ずいき)せし

本是正法明如来(ほんぜしょうぼうみょうにょらい)

釈迦にも慈氏(じし)にも本師(ほんし)なり

十方如来(じっぽうにょらい)の祖師なれば

誰(たれ)かは所化(しょけ)に在(あらざ)らむ

安養(あんよう)同塵(どうじん)さわりなし

西方浄土(さいほうじょうど)の東門(とうもん)に

当たれる霊地(れいち)をしめたまい

誓いを発(おこ)して寺を建て

舎利を納めて生(しょう)を利す

日月(じつげつ)めぐりて西(にし)に入(い)る

浄土を勧(すす)むる指南なり

これらの因縁きく人は

同一(どういち)浄土に生(む)まるべし

帰命頂礼観世音(きみょうちょうらいかんぜおん)

無縁(むえん)大悲(だいひ)の能化(のうげ)の主(しゅ)

一言(いちごん)讃(ほ)むるを縁(えん)として

引摂(いんせつ)必ずたれたまえ

願共諸衆生(がんぐしょしゅじょう)

往生安楽国(おうじょうあんらくこく)

願共諸衆生(がんぐしょしゅじょう)

値遇観世音(ちぐうかんぜおん)。」