昭和23年創業の甘味処。

私の生まれと同じ年ですね。

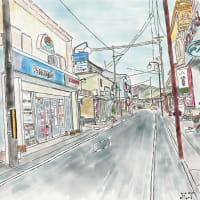

ここから黄色の線に沿って番号順に歩きます。

茶屋から、大きな道路を渡ると、急な石段がありました。

この上に行くと、目の前に、若草山が現れます。

山全体が芝生でおおわれていました。

3つの笠を重ねたような形なので、「三笠山」の名もあります。

高さ342m,広さ33haあり、山のあちこちに鹿が見れます。

ニュースでよく取り上げられる「若草山の山焼き」は、冬の代表的な行事でした。

起源には、諸説ありますが、若草山の山頂にある前方後円墳(鷺塚古墳)の霊魂を鎮める杣人(そまびと)の祭礼ともいうべきものとのこと。

杣人とは、きこりのことです。

私も、学生の時に遠足で来て、この山に入って、弁当を食べた記憶があります。

遠足といえば、弁当は、必ず寿司屋さんの巻き寿司でした。

修学旅行の学生さんに会いました。

中学生か? 高校生か?

ここから、しばらくのんびりと、地図のハイキングコースを行きます。

次の目的地の「手向山八幡宮」を目指しました。

八幡宮に入る直前に通った「古梅園製墨」。

奈良で製墨を始めて、四百有余年を数える店のようでした。

もうすぐ、「手向山八幡宮」です。

八幡宮に到着しました。

奈良時代、聖武天皇が大仏の造営をされたとき、これに協力のため、749年に宇佐から八幡宮を迎え、大仏殿の近くの鏡池(八幡池)の東に鎮座したことに始まりました。

以後、東大寺を鎭守しました。

鎌倉時代、1250年に、北条時頼によって現在の位置に遷座したとのことです。

ここから、少し歩くと「法華堂(三月堂)」があります。

東大寺建築のなかで最も古い建物。

不空羂索観音を本尊として祀るためのお堂です。

旧暦3月に、法華会(ほっけえ)が行われるようになり、法華堂、または三月堂と呼ばれるようになりました。

ここで、少し休憩します。