この映画が面白いのは、現場に居合わせた数名それぞれを主軸にしたドラマが繰り返し語られるところである。当然、視点が変われば見えてくるものも異なる。だから、プレイバックされるたびに、観客は新しい事実を知ることになる。こういった手法は決して珍しいものではないが、ここまで成功している作品は貴重なのではないか。凝りすぎて分かりづらくなってしまっている場合の方が多いもんね。

特に感心させられたのは、実は大統領が替え玉だった、という部分だ。現実的にそういうことが多々行われているかどうかは分からないが、そういう展開をまったく予想していなかったので驚いてしまった。そして、だからこそ、かつて自分を救ったSPの姿を見ても大統領は無反応だったのか、と感心した。まあ、察しのいい方なら「そんなの最初っから分かるじゃん」なんて言いそうだけど。

後半のカーチェイスはド迫力。あまりにも目まぐるしいので眼も身体も疲れてしまったけど、ラストの大団円でホッと安心。無垢なる存在(=幼い少女)が切迫した事態を打破するという、いかにも理想主義者的な展開にも好感が持てた。主演のデニス・クエイドをはじめ役者もみんな良かったし、上映時間も90分ジャストとコンパクト。「ちょっと物足りないぐらいがベスト」という娯楽映画の基本をキッチリ守った良心的な(観客にとって、という意味)作品だった。

とはいえ、不満がないわけじゃない。ひとつは、大統領が典型的な「愛すべき好人物」に描かれていること。それがアメリカ政府におもねった結果なのか、はたまた「大統領たる者、かくあるべし」という願いが反映されたものなのかは分からないけど、ちょっと真実味に欠けていたような気がする。でもまあ、この映画に登場するのがアホでマヌケな二世大統領だったりしたら、物語がガラッと変わっちまうか。

あと、フォレスト・ウィッテカー演じる旅行者も、いささか善人すぎるんじゃないかな。もうちょっと人物造形に深みが欲しかったと思う。この役柄に説得力を持たせたのは、ウィッテカーの功績だろう。

もうひとつ不満なのは、シガニー・ウィーバーらテレビ局のスタッフたちが、終盤ではほとんどドラマに絡まないこと。せめてラストで現場に到着して慌ててカメラを構えるなど、何らかの形で登場させてほしかった。それとも、これは「結局、マスコミは傍観者に過ぎない」という作り手の主張が反映されたものなのだろうか。

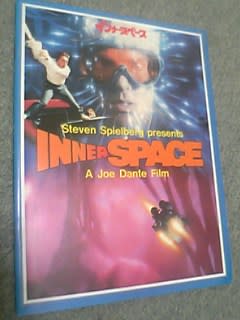

関係ないけど、古い本やパンフを処分しようと部屋を片付けていたら、若き日のデニス・クエイドが主演した『インナー・スペース』のパンフが見つかった。くーっ、懐かしい。

プロフィールの最後の方を読むと「86年にリー・トンプソンと婚約を発表したが、87年に入って突如、解消してしまった」と書かれている。ああ、そんなことあったっけ。って、こんなとこで過去をほじくり返しちゃってゴメン、デニスさん。