二月六日、八百長問題で、不祥事では初の本場所中止を決定した日本相撲協会(記者会見で陳謝する放駒理事長=写真上段は、2月7日付『讀賣新聞』第31面・竹田敦史氏撮影から転写)は、その後、八百長解明がはかばかしく進展しない状況中、四月一日の臨時理事会で、特別調査委員会が認定した、22力士(引退勧告)・2親方(退職勧告)・2力士(2年間出場停止)という厳罰(大量処分=写真下段は4月2日付・同新聞・第1面から転写)を当事者に通告、四月三日に評議委員会も了承(4月5日までに、谷川親方を除いて、22名が引退・退職届を提出。谷川親方は4月6日付で解雇)したが、さらに調査継続の力士が十人も残され、五月場所開催は事実上不可能となった。

二月六日、八百長問題で、不祥事では初の本場所中止を決定した日本相撲協会(記者会見で陳謝する放駒理事長=写真上段は、2月7日付『讀賣新聞』第31面・竹田敦史氏撮影から転写)は、その後、八百長解明がはかばかしく進展しない状況中、四月一日の臨時理事会で、特別調査委員会が認定した、22力士(引退勧告)・2親方(退職勧告)・2力士(2年間出場停止)という厳罰(大量処分=写真下段は4月2日付・同新聞・第1面から転写)を当事者に通告、四月三日に評議委員会も了承(4月5日までに、谷川親方を除いて、22名が引退・退職届を提出。谷川親方は4月6日付で解雇)したが、さらに調査継続の力士が十人も残され、五月場所開催は事実上不可能となった。

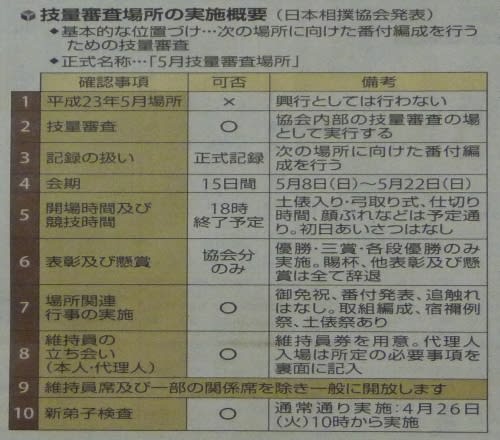

四月六日、協会では、特別調査委員会の調査が継続中で再発防止策もまとまっていないため、五月場所に代わって、技量審査場所を開催することを発表(写真中段<左>及び<右>は、4月7日付・同新聞・第17面・松田賢一氏撮影から転写)した。場所の取り扱いは、有料の興行ではないとはいえ、本場所に近い形で実施が決まったことは、「伝統文化の担い手を潰せない」(前掲新聞)という文部科学省の意向が強く働いたせいだろう。文科省と協会は仲良しこよしなのだ。

四月六日、協会では、特別調査委員会の調査が継続中で再発防止策もまとまっていないため、五月場所に代わって、技量審査場所を開催することを発表(写真中段<左>及び<右>は、4月7日付・同新聞・第17面・松田賢一氏撮影から転写)した。場所の取り扱いは、有料の興行ではないとはいえ、本場所に近い形で実施が決まったことは、「伝統文化の担い手を潰せない」(前掲新聞)という文部科学省の意向が強く働いたせいだろう。文科省と協会は仲良しこよしなのだ。 具体的な処分内容は、写真下段(前掲新聞から転写)以外に、弟子が八百長に関与した3理事(北の湖・九重・陸奥)及び17師匠の降格処分を含むが、総人数が四十人に及ぶというだけで、幕内上位及び三役力士は一人もいない。三大八百長名人と揶揄される琴光喜(野球賭博で解雇)・千代大海(現・佐ノ山親方)・魁皇(現役大関)の処分がないのでは、放駒理事長が二月六日の記者会見で「うみを出し切る」(2月7日付『北海道新聞』第3面)と誓った大相撲再生とは程遠いのではないか。特に、毎場所、無様な醜態をさらして大関の体面を汚している魁皇が、なぜ大関から陥落しないで今日まで持ち堪えられたか、協会は大相撲ファンに説明できるか?

具体的な処分内容は、写真下段(前掲新聞から転写)以外に、弟子が八百長に関与した3理事(北の湖・九重・陸奥)及び17師匠の降格処分を含むが、総人数が四十人に及ぶというだけで、幕内上位及び三役力士は一人もいない。三大八百長名人と揶揄される琴光喜(野球賭博で解雇)・千代大海(現・佐ノ山親方)・魁皇(現役大関)の処分がないのでは、放駒理事長が二月六日の記者会見で「うみを出し切る」(2月7日付『北海道新聞』第3面)と誓った大相撲再生とは程遠いのではないか。特に、毎場所、無様な醜態をさらして大関の体面を汚している魁皇が、なぜ大関から陥落しないで今日まで持ち堪えられたか、協会は大相撲ファンに説明できるか?

最近の「スポーツ」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

バックナンバー

人気記事