キハ37と言って、わかる方は少数かもしれないので、実車紹介をします。

昭和58年にそれまでの本線向けのキハ40系に対し、老朽化の進んだ地方交通線の

車両の体質改善用に新規設計された形式です。

その為、当時の国鉄の財政状況を鑑みたコストダウンが図られています。

エンジンはなんと一世を風靡したDMH17Cを船舶向けに、8から6気筒化しな

がらも直噴化により出力アップ(180→210ps)されたDMF13Sを使用するこ

とで軽量化と燃費改善(このエンジン自体は船舶用)

主要機器に廃車発生品を採用することで徹底したコストダウン

運転台機器はキハ20系とほど同等

という仕様となっています。

車体は2ドアながらもロングシートですが、両運クロス化も考慮された

設計となっています。

便所付がオリジナルの0番代、なしが1000番代の2車種に区分され、

西(加古川:加古川線)に1と1001の2両が

東(木更津:久留里線)に2と1002,1003の3両の

計5両が量産試作的な要素も掛け持ったまま配置されましたが、結局この5両

のみとなり、JR化によりそのまま継承され、後にJR東配置は屋根上形で、

JR西配置は床下形で冷房化されました。さらに東の車のエンジンはカミンズ

製のDMF14HSに換装されています。

加古川配置の2両はキハ40系の集中配置により米子に転属となり、境線および

山陰線米子近郊での運用となっています。

塗装は登場時は首都圏色ではなく、急行気動車色の赤11号による1色塗りでし

たが、JR化後、木更津配置に車は久留里線色となり、今は2代目です。

加古川配置に車は同じく加古川線色となりましたが、米子転属後、首都圏色の

朱色5号に塗り替えられ、今に至っています。

以上、簡単に実車の歴史をざっとおさらいしてみました。

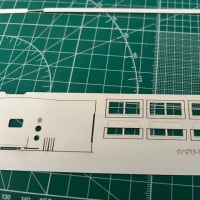

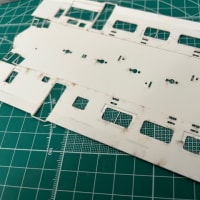

画像は今の久留里線色のキハ37です。

昭和58年にそれまでの本線向けのキハ40系に対し、老朽化の進んだ地方交通線の

車両の体質改善用に新規設計された形式です。

その為、当時の国鉄の財政状況を鑑みたコストダウンが図られています。

エンジンはなんと一世を風靡したDMH17Cを船舶向けに、8から6気筒化しな

がらも直噴化により出力アップ(180→210ps)されたDMF13Sを使用するこ

とで軽量化と燃費改善(このエンジン自体は船舶用)

主要機器に廃車発生品を採用することで徹底したコストダウン

運転台機器はキハ20系とほど同等

という仕様となっています。

車体は2ドアながらもロングシートですが、両運クロス化も考慮された

設計となっています。

便所付がオリジナルの0番代、なしが1000番代の2車種に区分され、

西(加古川:加古川線)に1と1001の2両が

東(木更津:久留里線)に2と1002,1003の3両の

計5両が量産試作的な要素も掛け持ったまま配置されましたが、結局この5両

のみとなり、JR化によりそのまま継承され、後にJR東配置は屋根上形で、

JR西配置は床下形で冷房化されました。さらに東の車のエンジンはカミンズ

製のDMF14HSに換装されています。

加古川配置の2両はキハ40系の集中配置により米子に転属となり、境線および

山陰線米子近郊での運用となっています。

塗装は登場時は首都圏色ではなく、急行気動車色の赤11号による1色塗りでし

たが、JR化後、木更津配置に車は久留里線色となり、今は2代目です。

加古川配置に車は同じく加古川線色となりましたが、米子転属後、首都圏色の

朱色5号に塗り替えられ、今に至っています。

以上、簡単に実車の歴史をざっとおさらいしてみました。

画像は今の久留里線色のキハ37です。

最近は、気動車に嵌られているようですね。

BOLGだと抵抗感なく、記事がアップできますから、忙しい「てつ」さんにピッタリかも。

当方のBOOKMARKに登録させていただきます。