【閲覧】1,910(2016.9.22~2019.10.31)

今回紹介する城跡は、大屋町にある十数城の中では城主が知られ、山裾に御屋敷跡を残している三方城跡です。

▲三方城跡の全景 (川を挟んだ北西部の男坂神社前から)

三方城跡 養父市大屋町宮垣

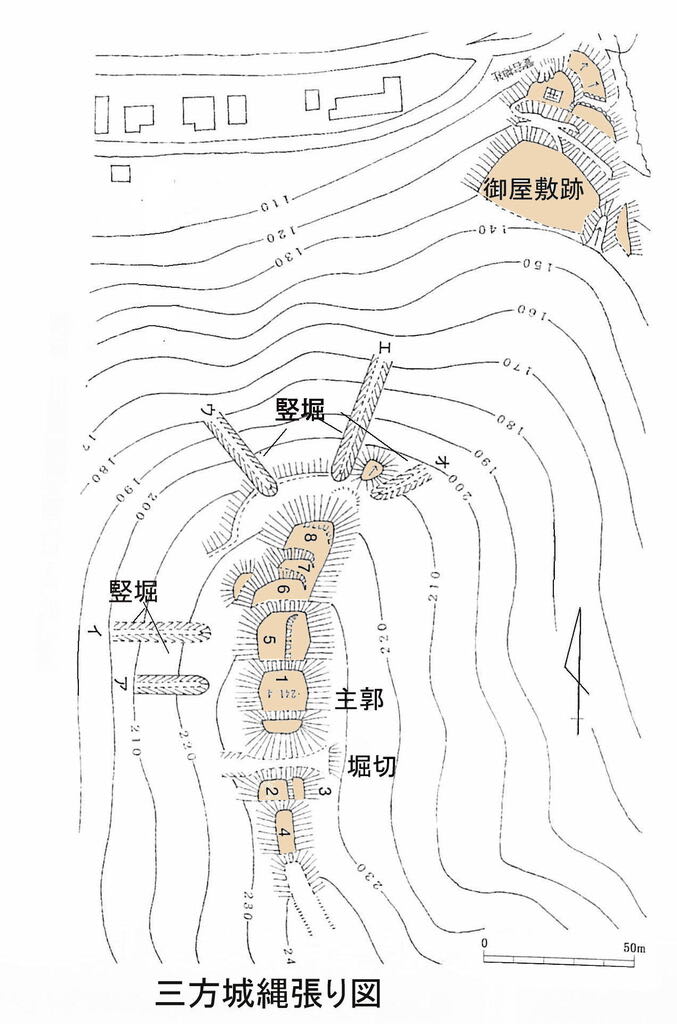

三方城は、別名宮垣城とも呼ばれている。城跡は集落の南の尾根筋突端部(241.4m・比高140m)に築かれ眼下に大屋川が東西に延びる。城域は東西約80m、南北約170mある。

山裾に御屋敷跡(38m×25m)があり、その背後の急峻な地に階段状に5段の曲輪跡を設け頂部に主郭(13m×15m)がある。周囲には複数の竪堀を設け、主郭の背後の大きな堀切と土塁を築いている。

城主は日下部一族の三方氏で、弘安8年(1285)「但馬大田文※」に三方庄の下司として名が残る。以後南北朝時代の文和3年(1354)北朝に属していた赤松則祐家臣安積盛が大屋に攻め入り、また延文3年(1358)伊達朝綱が攻め入った記録が残り、当時三方氏は南朝に属していたことがわかる。応仁の乱(1467~78)のとき山名持家(宗全)に従い上洛した武将の中に三方左馬介・三方主膳の名が見える。明応7年(1498)山名俊豊から軽部庄(養父町)の公文分の代官職に任ぜられ、永禄3年(1560)に三方正秀が村落境界の明示を下している。(「山名俊豊文書」・「三方郷東西境注文」)

天正5年(1575)の羽柴秀長の但馬侵攻での三方城及び城主についての動向については不明である。

この城の位置は大屋谷の入口(大屋口)にあたり、養父の広谷からの街道と八鹿八木から琴弾峠を越える道が交わる地点で交通の要衝となっている。川を挟んだ男坂城とともに街道の押さえとして築かれたものであろう。 参考:大屋町史

※大田文(おおたぶみ):鎌倉期に作られた土地台帳(所有関係・田畑の面積等)

▲三方城縄張り図 大屋町史より

▲三方城跡周辺鳥瞰 城は大屋谷の侵入口に位置する (by Google Earth)

大屋町宮垣の写真で見る移り変わり

▼昭和51年(1976)航空写真 (国土交通省 )

▼ 現在 by google

県道が整備され、圃場整備で田が短冊状に整備された。男坂神社西が宅地化された。

平成14年に八鹿町八木に抜ける琴弾トンネルが開通した。

アクセス

▼位置図 登城ルート

男坂神社前の天神橋を渡り、川沿いの道を左(東)に少し進むと、右手に六地蔵・いぼ地蔵があり、その近くに駐車する場所がある。

近所の方に登り口を聞くと城山に向かって右の谷止めのある方から回り込んで登るのがよいといわれたので、それに従った。以前女の人がけがをされたと言われていた。

(もう一つは、御屋敷跡の上方を直登することも可能だけれど、それも急なので注意が必要。)

六地蔵・いぼ地蔵から西に進み途中、左に曲がり、谷止めのある谷に入る。フェンスを抜け谷止めを越えて、城山の斜面に取り付く。

▲家の近くでは擁壁がある ▲左の道を登っていく

▲西の谷に入り、谷止めの上方を登る

城山の西側面から登るも、足元がゆるく頼りの木々も少なく、油断ができない。

▲かなり急な斜面を登る ▲植林の杉林に近づく

階段状に曲輪が配置され、その奥には大きな堀切がある。

▲主郭手前 ▲石積みを見つける

▲主郭 東西(幅)15m×南北(奥行)12m

▲主郭の奥は切岸の段差がある

▲切岸の下

▲大きな堀切、高さ7m(上部は主郭)

▲堀切底 幅17m

▲城の背後には尾根筋が延びる ▲竪堀跡

御屋敷跡

御屋敷跡はいぼ地蔵の左を少し進み、愛宕神社に向かう。御屋敷跡はその上部にある。

▲竹林の中に入っていく ▲愛宕神社

▲御屋敷跡 城主三方氏の広い御屋敷跡

▲御屋敷跡の高台から見た風景 中央上部の森が男坂城跡のある男坂神社がある。

三方大蔵丞正秀之塔 (場所:地形図参照)

天正5年(1577)羽柴秀長の第一次但馬侵攻によって、三方城(城主三方正秀)は落城し、秀長家臣木村常陸が在城している。

しかし、この後、城主は生き延び、宮部善祥坊に従い、天正9(1581)年鳥取城攻めに参加し、落城後に城の修復に関わっていたが、相役らの遺恨を買って岩井温泉で襲われ果てた。その養子掃部正澄が首を持ち帰り宮垣村の大門の傍らに埋めた。村人は、宝暦10年(1760)三方大蔵丞正秀之塔と刻んだ供養碑を建てたという。「三方家由緒書」

雑 感

三方城の形は勾配のある三角山で正面には大屋川が流れ、正面・側面とも勾配はきびしい。主郭の背後の幅広く深い堀切(箱掘ともいう)は実践的な戦いの経験から生まれたような気がする。万が一のときは尾根筋に逃げる手立てもあったようだ。

大屋の城跡から 戦国の但馬史に興味を持ち始めている。但馬にもたくさんの城跡が残され、城周辺に残された武将たちの残像をたどる楽しみはこと欠かない。

琴弾トンネルができる前、何度か琴弾峠のジグザグの山道を抜けたことがあった。夜間に鹿の集団に出くわしたこともあった。今はトンネル開通により大屋・八鹿が直結し便利になった。

その八鹿には見ごたえのある八木城跡や朝倉城跡がある。これらの城跡については以後、取り上げてみたいと思っている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます