与位の洞門 ② 洞門の歴史

閲覧数1,260件(2009.11.5~2019.10.25)

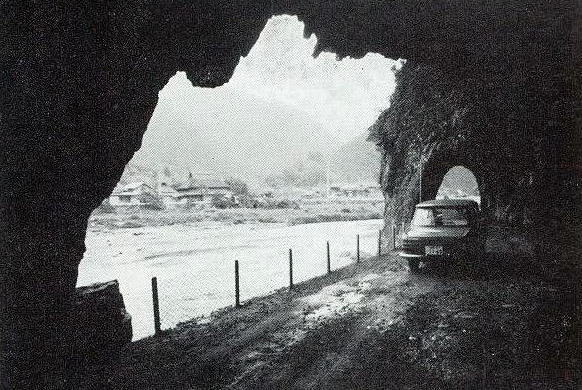

▲岩に開けられたいくつもの四角い穴は何のためかわかりますか。

与位の洞門の歴史を調べるうちに、様々なことがわかったので、少し長くなりますが、まとめてみました。

与位の洞門が語る与位から田井への近くて遠い道

宍粟の景勝地「与位の洞門」。その美観の向こうには、山川に遮断された与位住民の外部へのあくなき道づくりの歴史が見えてくる。

与位集落の最南部では、揖保川の北からの流れが、山裾に沿って東に蛇行しており、ひとたび川が増水すると、北部から押し寄せた大量の水が、まともに洞門にぶつかる。有史以前からの長い時間の中で、山裾は洗い流され、削り削られて、堅い岩だけが残り今の奇岩を作り出したのだろう。

遠い昔から、豊かな山と水の都 与位に住み着いた人たちの守り神が与位神社であり、神社の創設は2世紀とも6世紀とも言われ、その歴史は古い。与位高尾には縄文遺跡が見つかっている。

しかし、揖保川に囲まれたこの地は、外部への道だけは厳しかった。急峻な山を登らず、北回りに迂回をせず、水に浸らずに、最短距離、最短時間で、南隣りの田井集落や山崎方面へ行く方法はないか。そこで、考えたのが、岩に四角の穴をあけ、そこに角棒(腕木)を差し込み、その上に板を並べて通る仮設の桟橋(さんばし)であった。この桟橋は、人馬だけでなく、用水をも通していた。南の隣村の田井は、田畑に必要な灌漑用水が少なく、水の豊富な与位から、水を買っていたというのである。そのやりとりの古文書が山崎郷土研究者の調査により、明らかになっている。

桟橋はあくまで仮設、洪水の度に使えなくなる。その間、狭い桟橋で犠牲者も少なからずあったのだろう。洪水のたび修復と復帰までの幾日もの孤立化は村人に多大な労苦と不便を強いて来たに違いない。洞門には、洪水の犠牲者を弔ったと思われる地蔵さんが祀ってある。

明治36年頃になり、村人の道づくりの機運が高まるなか、日清戦争のあと、参戦した人から火薬の威力がわかり、火薬を活用し硬い岩を掘っていった。2年がかりでやっと人が通れるほどの穴を開けることができた。昭和初期には、荷馬車が通れるよう広げた。昭和43年に大型トラックが通れるよう広げられ、洞門内部はセメントで補強された。それが現在の洞門である。

このように、与位、田井を結ぶ近くて遠い道は、岩の縁の仮設桟橋から始まり、手掘りの穴道に人馬を通し、近代の車道へと広がり、その時代の要請に応え、村落の発展に大きな役割を果たしてきた。

そして、平成21年3月、与位住民の永年の悲願であった「よいたいトンネル」が開通し、この洞門が果たしてきた主要道としての役割に終止符が打たれた。

参考;「洞門の説明板」、「与位の洞門物語」志水出世著

▲昭和40年頃