【閲覧数】7,084 (2012.11.27~2019.10.31)

▼有岡城跡(復元石垣)

黒田官兵衛を追って摂津国 伊丹へ

黒田官兵衛が長期幽閉された有岡城(伊丹城)跡を見てみたいと、10月下旬伊丹市まで足を伸ばした。ところが伊丹城は平城、すでに都会の街中で埋没していた・・・。

伊丹市は兵庫県南東部に位置し、大阪府と隣接している。古代摂津国(摂州)の13郡の一つの川辺郡にあり、その13郡内のうちの西摂地方の川辺・武庫・兎原(うはら)・八部(やたべ)・有馬の5郡が現在の兵庫県域に属し、他の8郡は大阪府に属している。

▼摂津の西摂地方の5郡

有岡城(伊丹城)跡のこと 伊丹市伊丹2丁目(有岡公園内)

有岡城は、鎌倉末期伊丹氏の築城に始まると思われ、応仁の乱以降伊丹氏は、荘園の代官職に任ぜられ摂津の有力者となっていった。その後の摂津守護細川氏の相続争いに巻き込まれるなど、幾たびかの戦火を交えるも、からくも一族存亡の危機を脱した。

しかし、織田信長の時代に荒木村重(むらしげ)が現れた。摂津池田城主池田勝正の家臣であった村重は、池田家の内紛に乗じ頭角を現した。信長に従い、元の主君池田勝正を追放し、伊丹城を攻め落とした。それにより天正2年(1574)38万石の知行が与えられ摂津の実権を得て、新たな城造りに着手し、城名を伊丹城から有岡城に改めた。

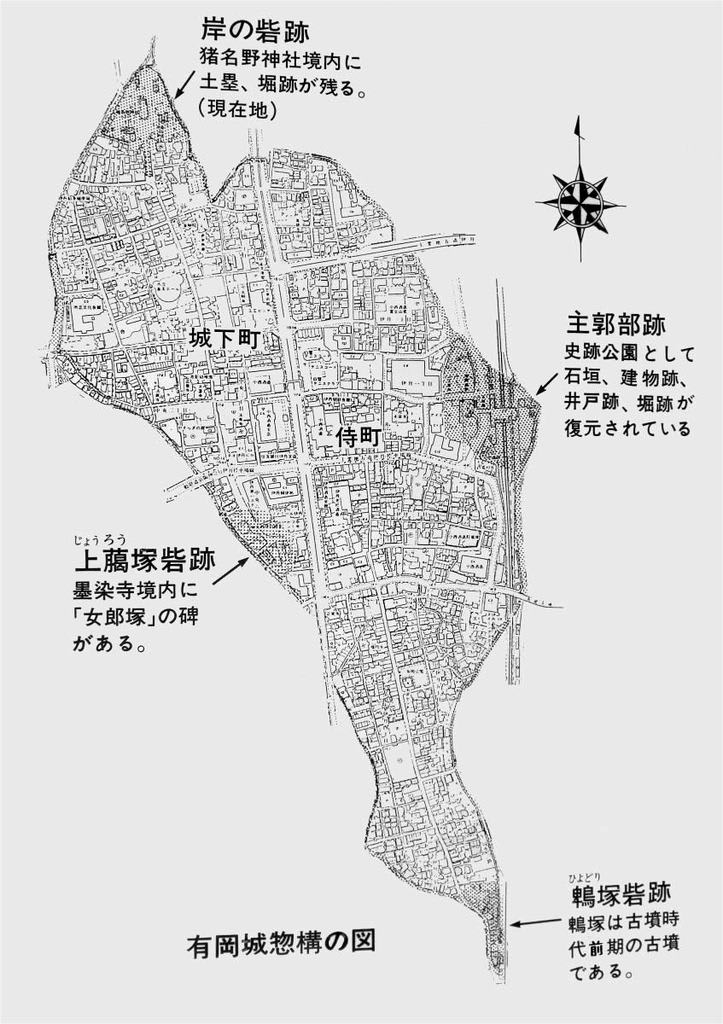

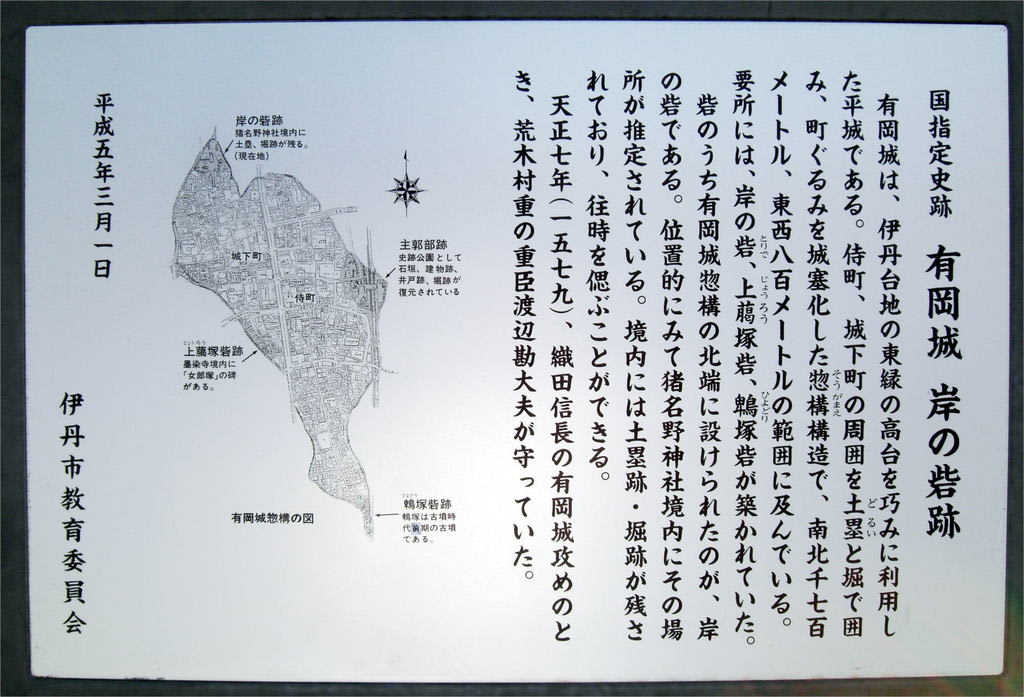

有岡城は東の猪名川と西の武庫川の間の大阪湾に張り出した伊丹台地の東縁部にあり、崖上の本曲輪を中心に猪名川を自然の堀とし、西は大溝筋で内曲輪・外曲輪をなし、内曲輪に侍屋敷を、外曲輪に寺院、町屋を配し、要所に上臈塚(じょうろうつか)砦(女郎塚砦)・鵯塚(ひよどりつか)砦、昆陽口(こよぐち)砦を置く本格的な惣構え(そうがまえ)の城を築いたのである。その時の城の様子が、天正4年(1576)にこの城に訪れたポルトガルの宣教師ルイス・フロイスが本国への手紙に「甚だ壮大にして見事な城に着きたり。」とあり、城の存在がこれにより裏付けされている。

▼摂州川辺郡伊丹郷 文禄年間(1592-1596) 之図

天保7年(1836)復元絵図 (伊丹市立博物館蔵)

天正6年(1578)10月、有岡城主荒木村重が突如織田に反旗をひるがえした。官兵衛は単身姫路城から伊丹の有岡城へ説得に向かった。しかし、そのまま有岡城で幽閉されてしまった。この時すでに官兵衛の主君小寺政職は荒木村重と手を組んでいたとされている。官兵衛は有岡城が織田方によって落城するまでの1年余りを牢獄に幽閉された。

有岡城の戦いでは、信長は鉄砲隊と火矢で押し寄せるが、有岡城は思いのほか堅く、信長の被害は大きく、持久戦を余儀なくされた。有岡城は本願寺や毛利からの援護がなく、兵糧が尽き始めたころ村重は城を脱出した。その後内部から裏切り者が出始め、西の上臈塚砦(女郎塚砦)が破られ、町屋敷に火が放たれ、城は丸裸となった。ついには天正7年(1579)11月、有岡城は陥落した。

▼有岡城惣構の図 案内板より

▼発掘調査報告より 土塁内側の石垣 中に石仏なども

この戦いに対する荒木村重に対する信長の仕打ちはことのほか厳しく、一族郎党の残酷な処刑が行われた。この処置のことを本願寺の顕如(けんにょ)上人が、天正8年(1580)の信長との講和の事情を説明する諸国門人衆に宛てた書状に、「※然時は有岡・三木同前に可成行事眼前候」とある。

※ 読み下し文 :然る時は有岡、三木同前に成り行くべきと眼前に候

訳 :こうなれば、有岡や三木と同じようになってしまうと眼前の敵を見ながら思う。

有岡城落後は、信長は池田之助(元助)を城主とし、有岡城は伊丹城と再改称され、羽柴秀吉の直轄領となり廃城まで続いた。

江戸時代には、惣構えの領域の伊丹郷は、酒造りを中心とした商業町として発展し現在に至っている。

しかし、中世の城跡は、明治以降の鉄道敷設、そして、昭和期の都市開発により総構えの堀跡・土塁跡はことごとく埋められ、破壊され、目に見えるわずかな遺跡は有岡城跡城址公園としてかろうじて面影を留めるにすぎない。 (参考:日本城郭大系、 日本地名大辞典他)

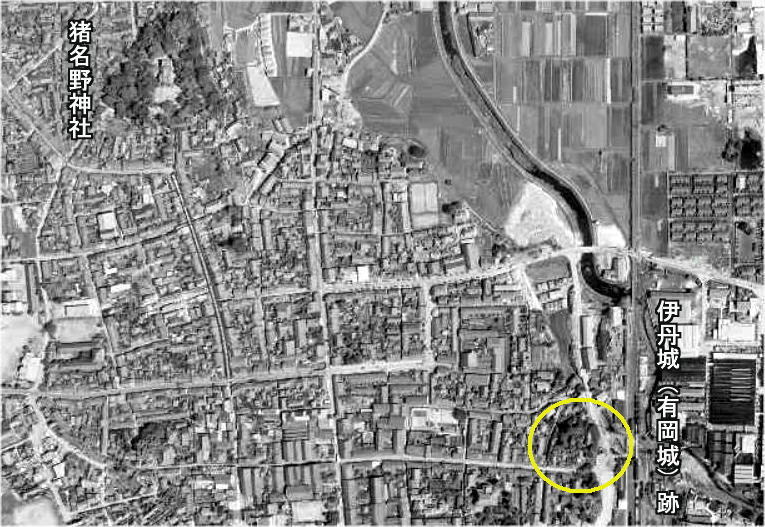

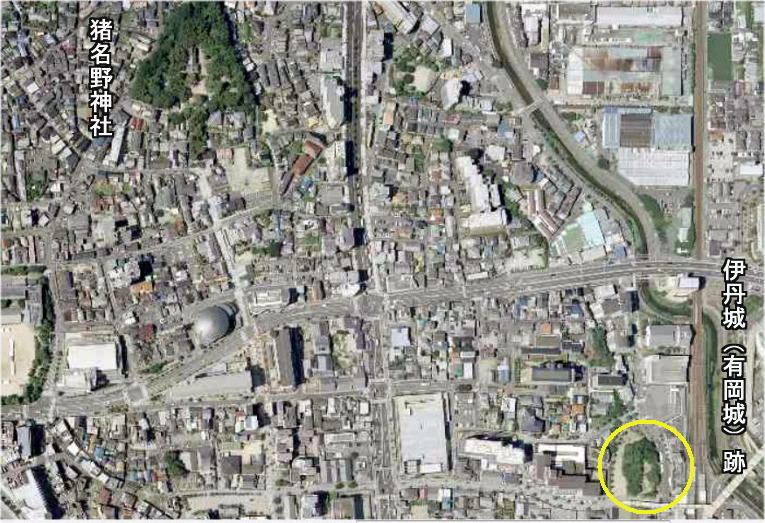

写真で見る城域の移り変り(昭和36年から平成19年までの約半世紀航空写真・国土交通省)

▼昭和36年(1961)

▼平成19年(2007)

アクセス

有岡城跡へは、JR伊丹駅、イオンモール伊丹に向かって中国自動車道池田インターを降り、南下する。イオンモール伊丹からは伊丹郷町方面に陸橋が架けられ、西詰に復元された石垣がすぐそこである。これが有岡城(伊丹城)跡である。

▼イオンモールにつづく陸橋より北を望む

▼史跡公園(本丸跡)の東側

陸橋の西詰の北側に石垣で囲まれた城跡が見える。上に登ると本丸の曲輪跡がある。そこには礎石建物跡や井戸跡があり、周囲に土塁が築かれている。東側を流れる猪名川とは10m〜15mの高低差がある。

▼本丸の礎石建物跡

▼井戸跡(2か所復元)

▼本丸の周囲の石垣と土塁

▼土塁の上から

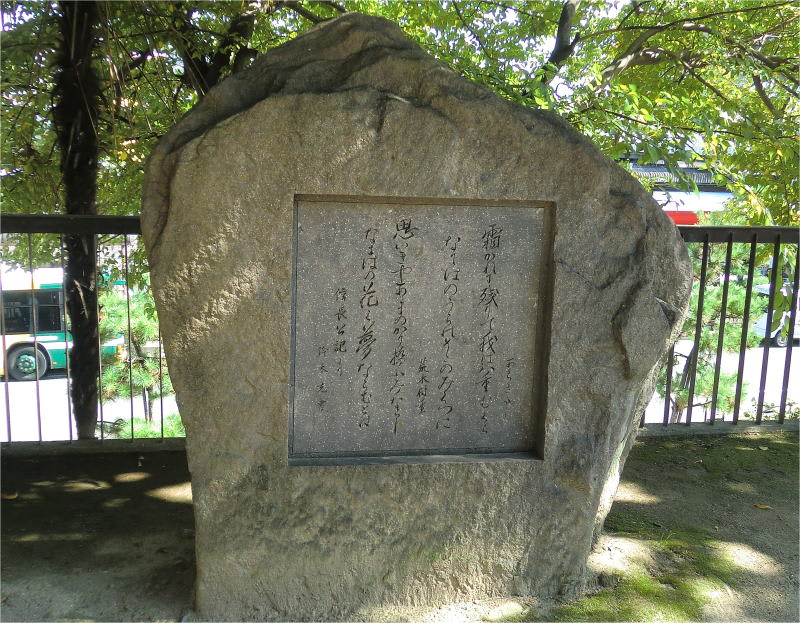

▼本丸の一角にある荒木村重と正室だしの句碑

・あらき だし 霜かれに残りて我は八重むくら なにはのうらのそこのみくつに

・荒木 村重 思いきや あまのかり橋ふみならし なにはの花の夢ならむとは

信長公記より 鈴木充書

この本丸以外の城跡の手掛かりを求めて、惣構えの北部の守り「岸の砦」があるという猪名野神社まで歩いた。

街中を東に進むと造り酒屋や町屋敷等がある。それらを楽しみながら、途中右折し北に進むと宮前通りの先に神社の長い参道が見えてくる。鳥居の近くに「岸の砦」の説明板がある。

猪名野神社の境内は広く、本殿の背後に長い土塁跡を見つけることができた。南北2km近くの惣構えの北の守りという。

▼猪名野神社参道にある「岸の砦跡」の説明板

▼神社拝殿

▼土塁跡

雑 感

有岡城の戦後処理では、城内に残された家臣やその妻女はことごとく極刑が処せられている。そのことは上月城・三木城の末路と似ている。ただ、違うところは城主の身の処し方だ。有岡城の戦いの最中、城を脱出した城主荒木村重本人は尼崎城・花隈城に移り、毛利に逃れ生き延び、晩年は茶人として、豊臣秀吉の御伽(おとぎ)衆に加わっている。嫡男、二男も生き延び江戸時代初期にそれぞれの道に進んだという。

一方、黒田官兵衛が牢獄中、嫡男松寿丸(長政)が織田に人質として預けられていたが、官兵衛が有岡城から戻らないことで信長は裏切ったと判断を下し、松寿丸を殺すように命じていたという。しかし、竹中半兵衛の機転で匿(かくま)われていた。そして、官兵衛が救出されて、そのことを知ったときには、半兵衛はすでに亡くなって3ヶ月を経ていた(三木城の戦いの最中病死)。この有岡城落城の4ヶ月後の天正8年(1580)2月、三木城は長い籠城の末、落城している。

信長の天下統一に揺れ動いた戦国期末期。武将たちのサバイバルは戦国武将の宿命だとはいえ、敗れ去ったものに哀れを感じる。また勝者の栄光も長くは続かないという盛者必滅の無常の原理が根底にあることを歴史の探索で知ることにもなる。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

猪名野神社のすぐ南に充実した市の図書館があり活用できる。伊丹郷町界隈には造り酒屋、町屋敷等が楽しめるゾーンがある。

伊丹郷町 界隈図

【関連】

・有岡城2 黒田官兵衛の荒木村重への書状から

◆城郭一覧アドレス

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます