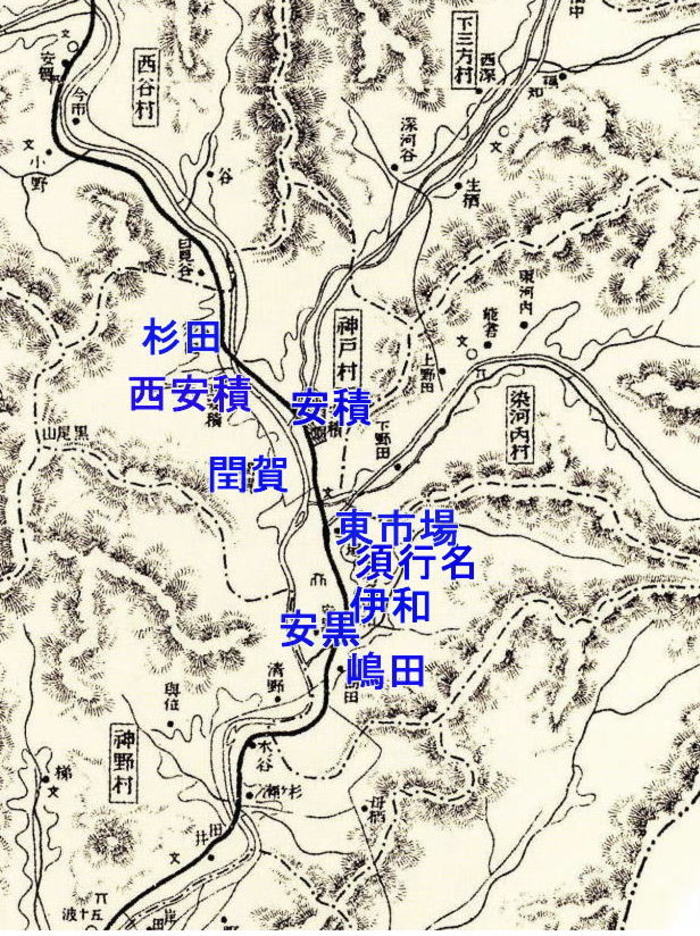

地名由来「閏賀・杉田」 宍粟市一宮町

【閲覧数】3,971 件(2010.2.3~2019.10.31)

神戸地区内

■閏賀(うるか)

揖保川の上流右岸に沿った堆積地に位置し、南北に長い集落を形成している。地名は、当地が湿潤地であることによる。

【古代】雲箇里(うるかのさと) 奈良期に見える里名。播磨国宍粟郡のうち。「風土記」に宍禾郡七里の1つとして見える。一宮町閏賀が遺称地。雲箇里のうちに波加村がふくまれていることから、揖保川上流とその支流引原川の合流点付近から引原川全域を含むと考えられる。「和名抄」には見えず、伊和郷に含まれていたと思われる。現在の波賀町と一宮町のほぼ大部分に比定される。

【近世】閏加村 江戸期~明治22年の村名。宍粟郡のうち。閏賀とも書いた。元和元年(1615年)宍粟藩領、延宝7年(1679年)幕府領、元禄10年(1697)からは三日月藩領。村役人数一覧によれば明和7年(1770)当村には庄屋1・年寄1・百姓代1が存在していたことがわかる(一宮町史)。

産土神は西安積の八幡神社であるが、当地内には農業神・商業神として信仰の厚い稲荷神社があり、川崎稲荷大明神、閏賀のお稲荷さんとして知られていた。揖保川を渡船に乗って参拝したのが有名で、閏賀の渡船の名が今も残る。西安積(普門寺)に奉斎されている免租訴願六人衆のうち四人までは当村の出身で、集落の西の山麓に供養墓碑が建立されている。明治22年神戸村の大字になる。

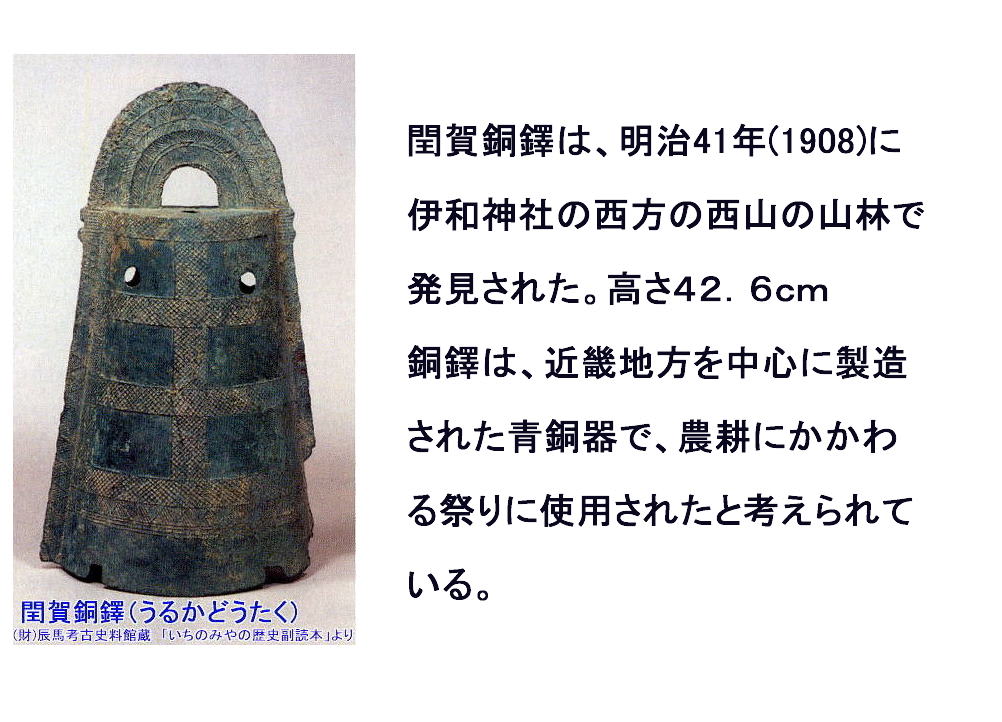

【近代】閏賀 明治22年~現在の大字名。はじめ神戸村、昭和31年からは一宮町の大字。明治41年南部の山地中腹に※(閏賀)銅鐸が発見された。

■杉田(すぎた)

引原川下流左岸。地名は、西方の上ノ山や北方の丘陵地の山麓地帯まで杉の林であったのを開拓して耕田としたことに由来すると伝える。

【近世】杉田村 江戸期~明治22年の村名。播磨国宍粟郡のうち。はじめ宍粟藩領、延宝7年(1679年)幕府領、享保元年(1716)からは安志藩領。

当村には安志藩杉田組8か村(須行名村・市場村・構村・東安積村・上野田組・能倉村・東河内村・杉田村)の大庄屋をつとめた下村家が存在した。

大庄屋襖下張文書(上田家蔵)によると、当村に隠れ切支丹の百姓作兵衛が居住しており、出身は飾東郡山野井村(現姫路市)である。寛永16年(1639)以降姫路藩主松平忠明によって摘発され、姫路城下の牢舎につながれたが、摘発された当時すでに当村に定住していた。慶安2年(1649)当村の身元引受保証人による釈放請願運動が実り、同3年に許されて村預となり、西安積村にある天台宗普門寺の旦那として転宗している。

産土神は西安積の八幡神社。明治22年神戸村の大字となる。

【近代】杉田 明治22年~現在の大字名。はじめ神戸村、昭和31年からは一宮町の大字。

今回の発見

◇閏賀の地名は、風土記にある雲箇里の遺称地であるということ。広い雲箇里の最南部にあたる。地名の由来は湿潤地によるとある。伊和大神の妻が美麗(うるわし)かったからとの逸話があるが、土地を人の顔に見立てたならば、しっとり肌の美人ということになりますか。

一方、集落の西山麓の墓標が語る史実。免租訴願六人衆のうち四人までが閏賀出身。不作で村の窮状を訴えた直訴に、死の報いはなんともむごい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます