今回は、美作市にある後藤氏の三星城(みつぼしじょう)跡です。近くには湯郷温泉がありそこには何度も訪れているものの、その周辺に城跡があることを知ったのはほんの数年前のことです。

城跡は峰々に延び、かなり広範囲にわたりますが、頂上からの景色は抜群です。

▲三星城跡全景(北からの鳥瞰) by Google Earth

三星城跡のこと 岡山県英田郡美作町妙見(美作市妙見)

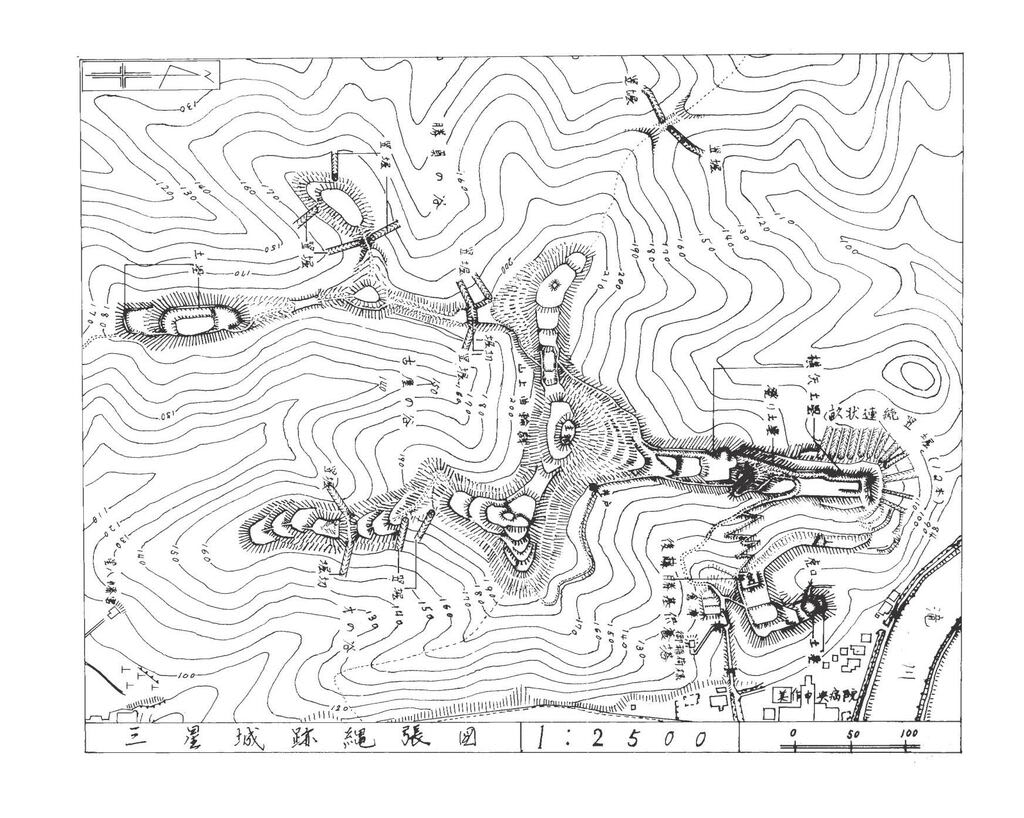

三星城跡は、梶並川と滝川の合流点の西側に聳える三星山 (233m/比高150m) の山上にある。山頂が三峰に分かれていることから三星山と名付けられたようである。

築城年代は応保年間(1161〜1163)に渡辺進左兵衛長寛によって館が構えられたのが始まりと伝わっている。

美作の後藤氏の初見は観応元年(1350)の山名義理書状である。それによれば後藤下野守が塩湯郷地頭職としてこの地に入り、以後、康季・良貞が地頭職を受け継いでいる。美作の後藤氏は播磨の後藤氏の流れと考えられている。

康安元年(1361)山名時氏が美作に侵攻したとき攻められ落城した『太平記』。

応仁の乱が始まった応仁元年(1467)に美作国の失地奪回を狙って赤松一党の中村五郎左衛門尉が美作国院庄に入ると、山名勢は妙見ノ城(三星城カ)等に立て籠り抵抗したとある(『応仁別記』)。

出雲の尼子氏が、備前周匝(すさい)(赤磐市周匝)の城山を攻撃し、「英田郡倉敷村ノ三星ノ城」を落とし、次に「粟井村ノ赤松之城」を攻め落とし、出雲に引き返したと伝える(『備前記』)。

永禄3(1560)年とされる5月江見久盛と三星山下の入田で合戦があり、江見左馬之助は久盛と尼子晴久から感状を受けている(「美作国諸家感状記」)。

後藤勝基のとき尼子氏に従属していたが永禄9年(1566年) 尼子氏が毛利氏に敗れると浦上宗景に属した。そのあと宗景の被官宇喜多直家の娘婿となっている。

元亀2年(1571)勝基は秋ごろから浦上宗景と対立し、翌年(1572)毛利氏に属したため、3月宗景により三星城を攻められた。一旦は退けるも、浦上氏による策略で三の丸を奪われ、毛利輝元は足立十郎衛門尉らを送り込み、さらに救援の派兵を報じている(山田家古文書」)。まもなく将軍足利義昭の仲裁で和議に向かうも、10月の時点で三星城には浦上・宇喜多氏の陣が構えられたままであった(『閥閲録』)。

天正3年(1575)天神山城の戦いにおいて浦上宗景は宇喜多直家に攻められ敗北した。

天正5年(1577)江見九郎次郎は山中鹿助幸盛を通じて、織田信長に「三星出頭事」を段取すると申し出て、本領安堵と恩賞地の約束を受けている(「江見文書」)

天正6年(1578)吉川元春が「三星之儀堅固」との報に接しているが、同年上月合戦に出陣した「作州三星ノ城主、直家二むこの後藤」は戦後、宇喜多直家の在陣する八幡山城(上郡町有年)に呼び入れられ討たれたといい、三星城も翌7年(1579)2月からの攻撃で5月に落城。後藤勝基は長内(美作市長内)に逃れたものの自刃したとされる「吉川家中並寺社文書」、「佐々部一斎留書」、「東作誌」など)。

その後の当城については不明だが、慶長3年(1598)に明石掃部頭は宇喜多秀家から「山之内」9,610石を預け置かれ、掃部頭組の明石四郎兵衛尉も「三星城領」として1,000石加増されている(『宇喜多秀家士帳』)。

参考 『美作国の山城』(津山市教育委員会)

【後藤氏の家紋】

参考 「web 武家家伝 美作後藤氏」

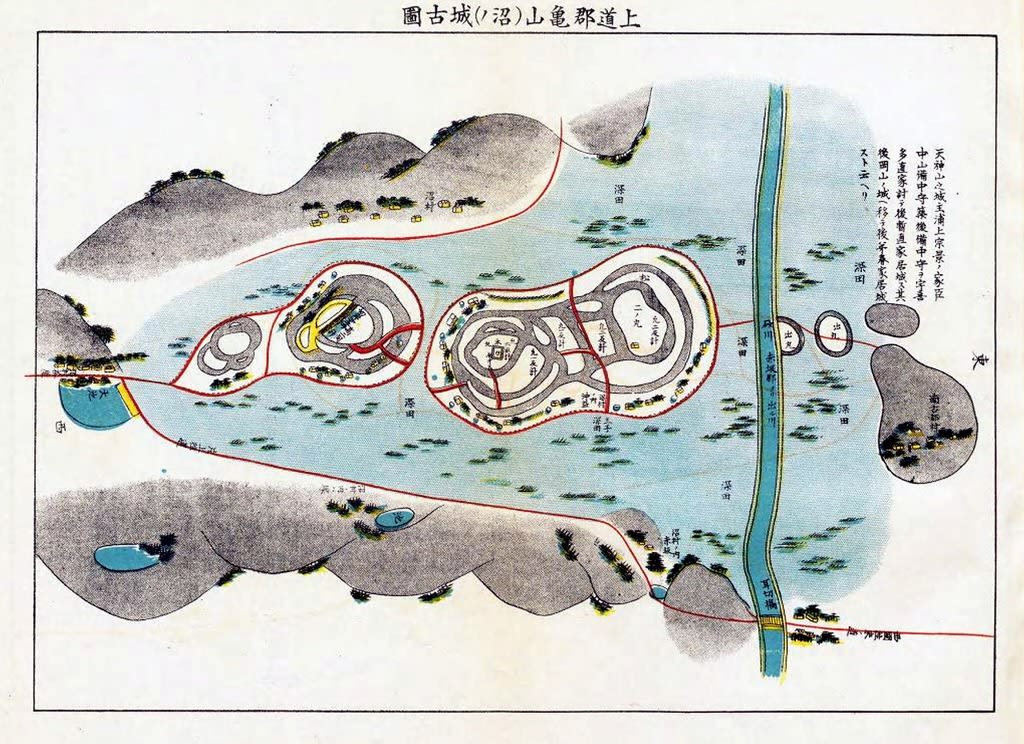

▲『美作の山城』(津山市教育委員会)より

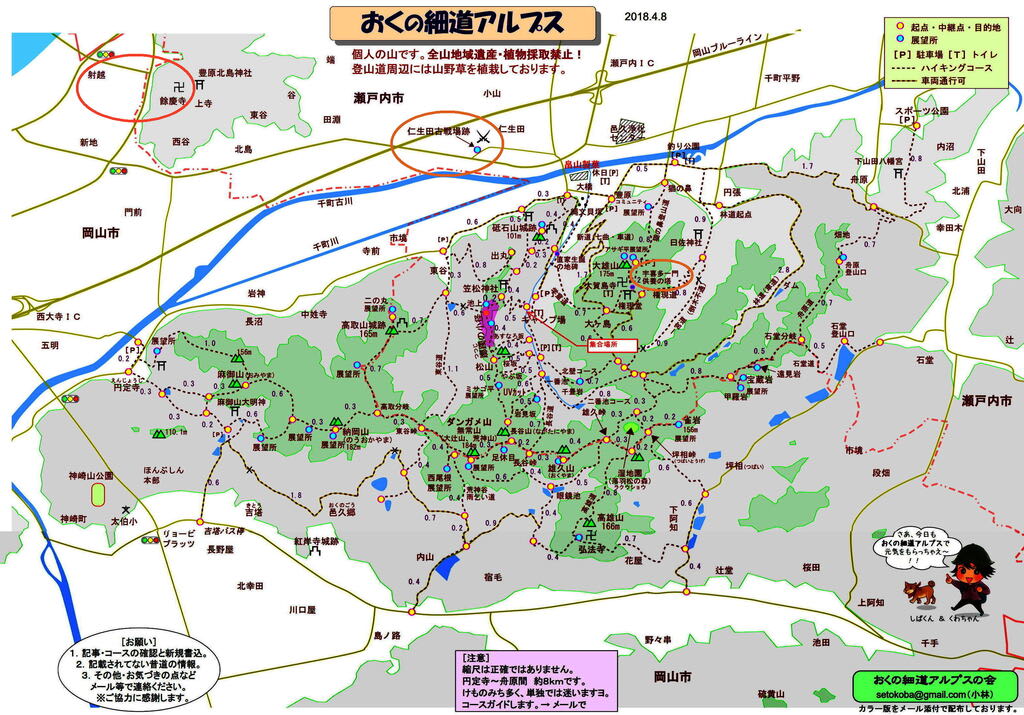

アクセス

美作インターより南下し、美作中央病院を目指していけばよい。

梶並川に沿った国道の右手に三星城址の案内がある。

▲三星城址の案内板(写真右上)

▲上にみえるのが居館跡 ▲妙見稲荷神社方面

▲登城口の説明板「三星城史」

妙見稲荷神社の赤い鳥居をくぐり、登って行くと「右登山道 三星城本丸跡」表示があり、右に進む。

▲「右登山道 三星城本丸跡」

すぐに、広い曲輪跡(屋敷跡)に至る。

本丸三段の曲輪(居館跡)があり、最上段に供養碑や忠魂碑が建てられている。

▲広い居館跡

▲上段部 ▲城址の説明板

▲忠魂碑 ▲後藤勝基の供養碑

また、元に戻り登山道を登っていく。この登山道はおそらく忠魂碑や稲荷神社などの造成の時に敷かれたのだろう。

しばらく歩くと切岸があり、その先に曲輪と土塁が現れた。

▲切岸跡

▲曲輪とその淵に土塁跡が残る。その下には12の畝状竪堀がある

▲土塁跡

これより向きを変えて、登りにかかる。右に「登り土塁」が続く。西の谷からの攻撃を防いでいるようだ。

▲登り土塁

次に二つの登り口の表示があり、左に向かった。いきなりの急坂コースになる。

縄張り図の表記と案内柱表記とは違っているので、やや混乱しそうだが、三星山の三つの峰の中心部(主郭)に至る道を案内している。

▲展望地・頂上への表示

▲遊歩道

急斜面を登れるように遊歩道が敷かれている。途中ロープが用意されていた。

登りきると、三星の真ん中の最も高い主郭に至る。ここからの展望はすばらしい。

▲頂上(主郭) 楕円形の4~5mの小さな曲輪

▲頂上からの展望

斜面の円柱の袋が何かわからなかったが、帰り際に撮った写真を見て意味がわかった。

▲美作の「美」の文字と夜間点灯

※後日調べて見ると2013.4美作国建国1300年記念事業に設けられたということです。点灯は4月3日~5月6日

ここでしばらく、眼下を眺めた後、西の曲輪跡方面に降りて行くも、草木が生い茂った細い道を進む。

尾根筋には平坦な削平地を確認できるものの、ゆるい感じであった。縄張り図には西曲輪の南にも曲輪が描かれているが、そこまでは行かなかった。

また元の頂上にもどり、下山は南の峰を南下し、八幡神社あたりに降りた。

▲南尾根筋 ▲途中で見えた東南部(林野)

雑 感

一、この三星城跡の探索で気になる所がいくつか出てきた。その一つは縄張り図にある麓の居館跡の虎口が確認できていないこと。それと屋敷跡の上段に続く道を見ていないこと。

もう一つは、山上の曲輪群の西の谷を隔てた南に延びた曲輪を見ていない。この曲輪は、星山と峰続きで入田山にあり、これを入田(にゅうた)城ともいうが、今は三星城の出城と解釈されている。 それらを再度確認したいと思っている。

二、三星城跡の関連で、同じ作東にあって、戦国期に後藤氏と敵対した近くの有力武将江見氏のことが気になっている。次回三星城の南にある林野城(倉敷城)を取り上げる予定ですが、この城が江見氏と関係があります。

地名の呼び名

旧国の呼び名

美作は、みまさかと読み、作州は、さくしゅうと読みます。

作をさか、さくと読みかたが違うのでご注意を!

ちなみに、

(旧国名) (別名) (所属の県)

美作国 ➡ 作州 岡山県

備前国・備中国・備後国 ➡ 備州 備前国・備中国は岡山県、備後国は広島県

播磨国 ➡ 播州 兵庫県

地名由来については次のアドレスを参照ください。

岡山の街角から

岡山県の地名集

【関連】

美作 三星城・倉敷城

播磨(上郡町) 有年・八幡山城