「横坂・口金近・奥金近」 佐用町(現佐用町)

【閲覧数】1,846件(2010.11.26~2019.10.31)

地名の由来(宍粟ゆかりの地及び周辺の地)

■横坂(よこさか)

本位田の北東、佐用盆地の最北部に位置する。佐用川左岸に集落があり、右岸は山地である。下徳久村から口金近村を経由する因幡道が通る。古くから古山陽道山野里宿(現上郡町)から分技し、千種川・佐用川沿いを北上し因幡道に合流する道もあり、南北交通の拠点であったと考えられる。地名の由来は、因幡街道が口長谷(くちながたに)へ向かう小さな坂の横にあることによる。

高山(こうやま)城跡は、赤松氏を名乗った家範の誕生地で、長谷寺の梵鐘堂跡が残る。佐用川の屈曲する所の川中の岩床に大小の甕穴(かめあな:ふうけつ)群がある。

氏神は八幡神社、寺院は同社の別当として創立された真言宗常光寺。明治22年長谷村の大字となり、昭和30年からは佐用町の大字となる。明治30年頃から畜産・養蚕業が米麦作とともに主産業になる。明治40年水田の圃場整備事業を実施、各大学から日割りで出役し、完成した。大正13年電灯架設。昭和50年中国自動車道佐用インターチェンジ設置。

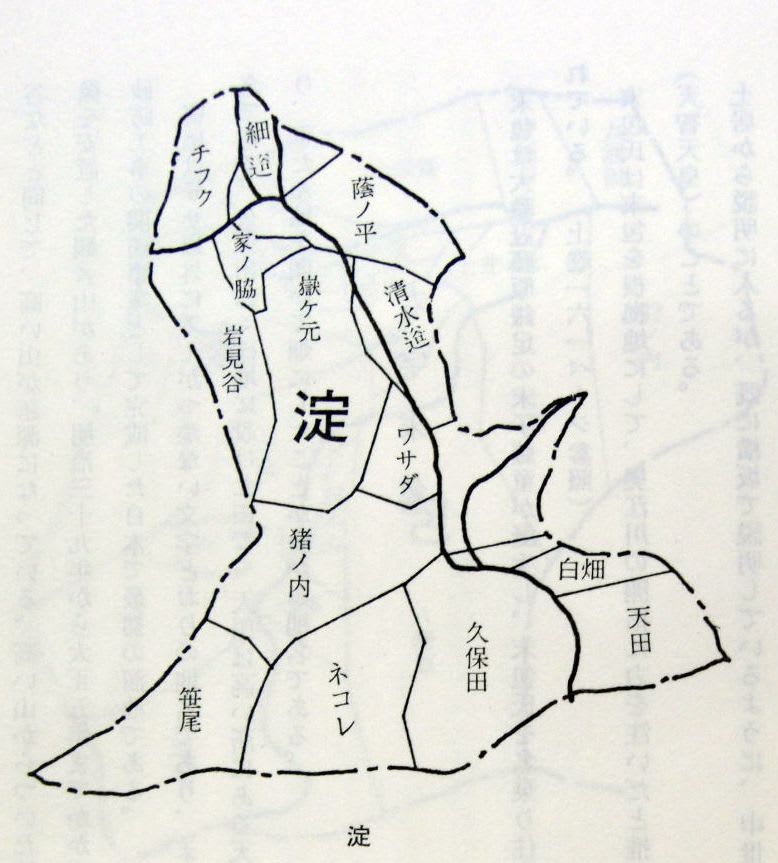

▼横坂の小字

■口金近(くちかねちか)

円応寺村の北西、佐用川支流金近川下流域に開けた平地と標高200m台の緩傾山地に立地する。梨垣内(なしがいち)ともいう。地名の金近は、水面に水錆が浮いて赤褐色をなし、鉄分が多いことにちなむ。金近川上流の奥金近に対して口金近となった。

古くは金近と称し、奥金近村と一村であった。因幡街道筋の山村。氏神は古武神社。寺院は浄土真宗光乗寺。明治22年長谷村の大字となり、昭和30年からは佐用町の大字となる。明治30年頃から畜産・養蚕が米麦作とともに主産業となる。大正13年電灯架設。昭和50年中国自動車道が開通し、南東山頂に千種カントリークラブ開設。

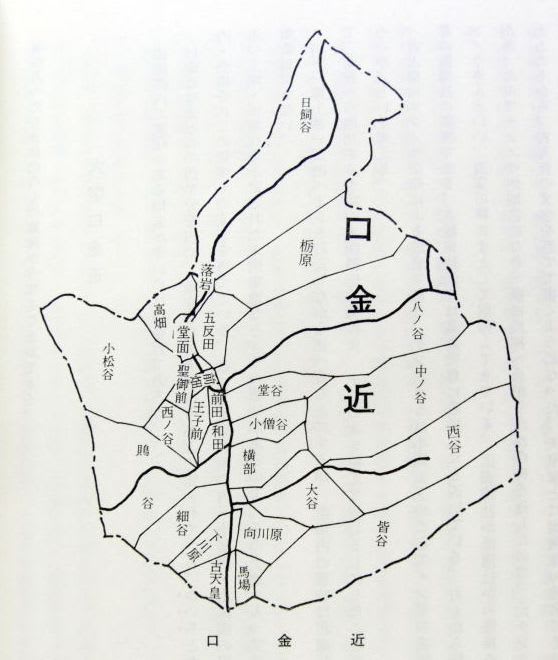

▼口金近の小字・

■奥金近(おくかねちか)

口金近村の北東の谷奥に位置する。両側の山地は標高300m台で、最高点は458mである。地名の金近は、水面に水錆が浮いて赤褐色をなし、鉄分が多いことによる。金近川下流の奥金近に対して奥金近となった。寺は真言宗長谷寺(ちょうこくじ)がある。同寺は、行基開創、盛時は大規模な※七堂伽藍があったと伝承し、付近に野戸坊(のっとぼう)・小縁(こえん)堂・神楽(かぐら)堂・次郎坊・太郎坊・れんがく坊などの地名が残る。宝永3年(1706)領主旗本松平氏が再建。現在は奥院だけが残り無住だが、毎年7月17日に雨乞祈願成就を祝って始まったとされる足半(あしなか)踊りがおこなわれている。

※七堂伽藍:仏教寺院の主要な七つの建物をいう。

氏神は若一王子神社。明治22年長谷村の大字となり、昭和30年からは佐用町の大字となる。

明治20年蚕種業が始められ、年ごとに佐用郡内に養蚕農家が増加。また明治30年頃から製炭業者が多くなる。昭和初期鉱山が開かれたが、数年で閉山。昭和50年中国自動車道が開通し、南西野台地にカントリークラブ解説。

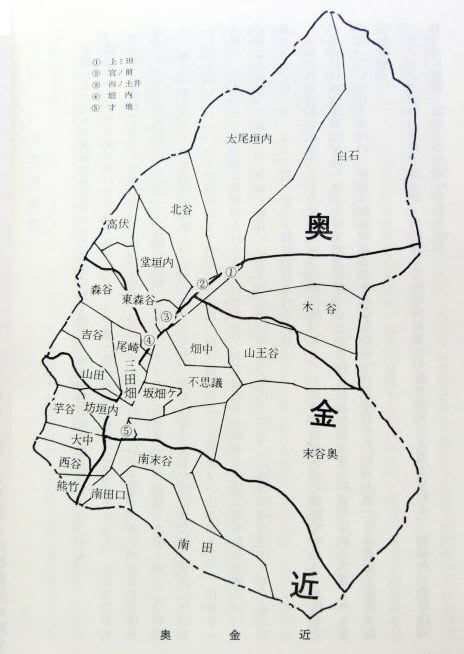

▼奥金近の小字

◇今回の発見

・横坂にある中世の城である高山城跡は、赤松氏の発祥の地といわれている。長谷寺の梵鐘堂跡などが残り、地元では鐘搗(かねつき)堂と呼ばれている。

・奥金近には、奈良時代には大規模な七堂伽藍があったとされる伝承の寺跡が残る。