地名から探る山崎(町)の歴史

山崎という地名は山端の突き出したところという地形によるものです。全国には多くの同名の地名が存在しています。江戸時代に編さんされた地誌『宍粟郡誌』(片岡醇徳著・宝永五年(1708)によれば「是は一郡の都会なり郡府と云うなるべし」とあり、四方の谷の要で交易の便がよい場所として、山崎は江戸時代を通じ宍粟郡の最も栄えた町となりました。それを感じることができる写真が残されています。それは明治後期最上山から南に向かって撮ったものです。そこには城下町の町屋の屋根が東西に連なり、写真中央の山崎小学校の向こうには城下平野の田園が広がっています。

この山崎町が形成されていった中世・近世の時代を残された地名から探っていきたいと思います。

▲最上山より南の展望 中央に見えるのが山崎小学校の運動場

篠ノ丸周辺に残された中世の地名

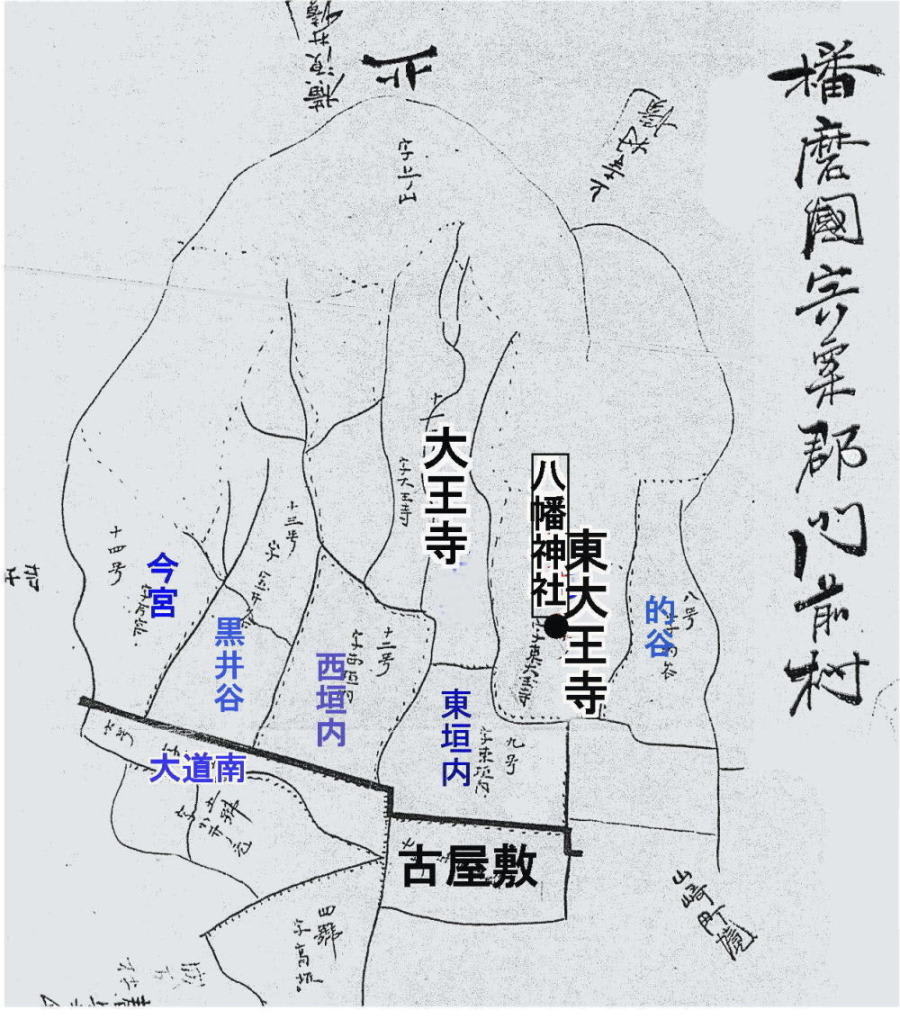

山崎町の門前と横須にいくつか目を引く地名があります。それは篠ノ丸(通称一本松)周辺地で、門前の「古屋敷」、横須の「屋敷」、「上屋敷」そして篠ノ丸頂上の「笹(篠)ノ丸」です。篠ノ丸頂上とその麓に残されたこれらの地名こそが、篠ノ丸城を拠点に宍粟郡を治めた宇野氏ゆかりの地名です。

これら屋敷を含んだ地名は、篠ノ丸城の大手・搦手を守るための屋敷と考えられます。山崎八幡神社(門前)の場所が「東大王寺」、神社の境内の西の谷筋が「大王寺」という小字が残っています。大王寺という寺は、史料による裏付けはないものの宇野氏の菩提寺ではなかったかと推測されます。嘉吉元年(1441)に起きた嘉吉の乱(赤松満祐による室町幕府第六代将軍足利義教の殺害)の後に宇野氏が退いた場所に八幡神社が移転し建立されたと考えられます。八幡神社社記によると、応仁元年(1467)に遷座したとあり、そのとき境内のモッコク(推定樹齢六百年)がすでに存在し、以来神木とされました。

▲門前村字切図(書き込みあり)

宍粟藩主池田輝澄による山崎城と城下町造営に関わる地名

天正8年(1580)宇野氏が羽柴秀吉に滅ぼされた後、龍野城主木下勝俊が宍粟郡を治め、「新町申付」により町への転入を促す施策を打ち出し、当時篠ノ丸南麓には「山崎村」と「山田村」の二つの農村があり、この二つの村を結ぶ一筋の新町が生まれました。

関ヶ原の戦いの後播磨は池田輝政が治め、代官を置きました。

その後輝政の四男輝澄が元和元年(1615に宍粟藩主となり居城を新町の南の河岸段丘上に定めました。この場所は天文年間、出雲の尼子氏が播磨に侵入し、一時支配したとき砦を築いた地と言われています。山崎城は、大手を北に、北東西の三方に武家屋敷を配し、その北方に町屋敷をつくり、商工業者の居住地としました。武家屋敷と町屋敷の間には外堀を設け、土塁、石垣により厳重な境界を敷いています

武家屋敷の地名のゆらい

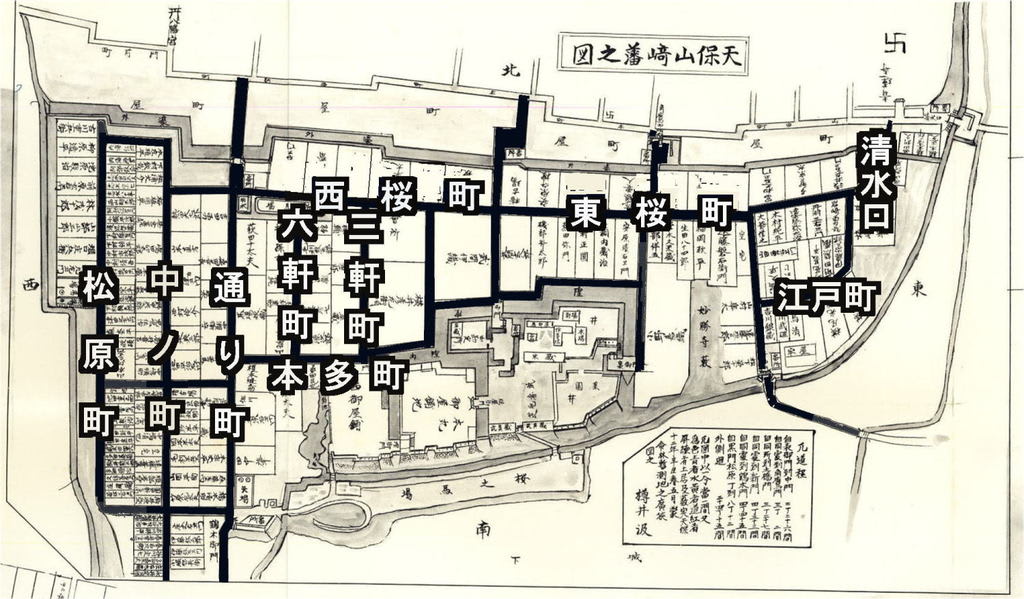

武家屋敷には、清(志)水口、江戸町、東桜町、本多町、三軒町、西桜町、六軒町、通り町、中ノ町、松原町がありました。城内は郭内と呼ばれ、明治8年より鹿沢と改称されました。

・清水口は武家屋敷東端で、清水の出る場所があった。

・江戸町は江戸詰の藩士の屋敷があった。

・東桜町は武家屋敷を東西に抜ける道の東方をいう。

・本多町は藩主本多の屋敷に面する通りにあることによる。

・三軒町は大手道の西の通りで三軒の大屋敷があったことよる。

・西桜町は武家屋敷を東西に抜ける道の西方をいう。

・六軒町は南北の道を挟んで六軒の屋敷があったことによる。

・通り町は武家屋敷内の土橋門と鶴木門を結ぶ道で、庶民の通行が許され、城下方面の人々の通行が多く、城下町の入り口にあたる西新町・本町が最も賑わった所と言われている。

・中ノ町は「通り町」と「松原町」との間にある町からによる。

・松原町は武家屋敷の西端にある。

▲「天保山崎藩之図」に書き入れ

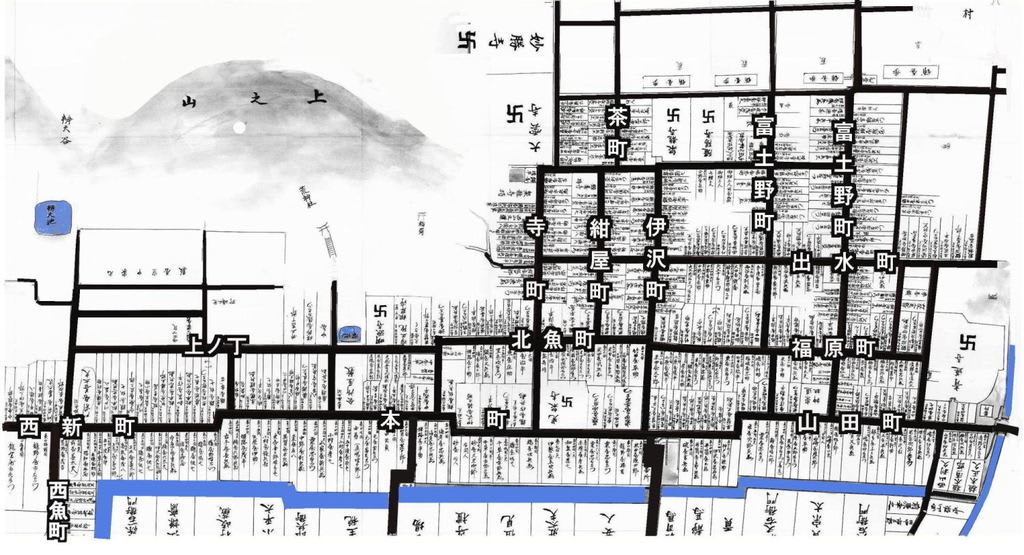

町屋の地名由来

城下の町屋は、時代とともに発展・整備され、西新町、本町、山田町、福原町、北魚町、寺町、紺屋町、伊沢町、富土野町が生まれ、元禄17年(1704)の大火の後、出水町が加わり、十町になりました。現在の字表示山崎町山崎番地がこの十町にあたります。

・西新町は宍粟藩主池田輝澄の時代、佐用郡が加増された時にできた町。佐用郡から多く人が移り住んだため一時佐用町(さよまち)と呼ばれた。

・本町は町の中心地で始め中ノ町と呼ばれていたが、本町と改称。

・山田町は山田村から発展した町で、本町の東隣りの町。

・福原町は、当初高野町と呼ばれていたが、藩主池田輝澄の家臣福原小左衛門がこの場所に居住後に、いつしか町の名となる。

・北魚町は名の通りの職人町。なお西魚町が西新町内の土橋(どばし)御門前にあることが延宝8年(1678)頃の山崎構図に記載があり、魚町が北・西として区別して存在していた。

・寺町は名の通り。大雲寺が建立された当初は大雲寺町と呼ばれた。

・紺屋町は染物業の職人町。

・伊沢町はこの町の先が伊沢谷に通ずることによる。籠野町(かごのまち)ともいい、一角に茶町(ちゃまち)と呼ばれた一角があった。

・出水町は元禄17年(1704)の大火の後、区画整理されできた町で、防火用水などの対策がなされたものか。

・富土野町は一宮の富土野鉱山に通ずる道筋にあたることによるか。

その他の関連地名

・上ノ丁は西新町の裏通りにあり、歩行町(かちまち)であった。現在の元山崎。

・田町は城下町形成の際に、町内居住の農民を、現在の「山田」の地へ移転させ農人町ができた。地名は田んぼの中にできた町から。

参考:『山崎町史』、『宍粟郡誌』、『角川日本地名大辞典』、『兵庫県小字名集』

※この記事は山崎郷土会報NO.133 令和元年8.25付より転載しています。

【関連】

ぶらり山崎地名考シリーズ

山崎

https://blog.goo.ne.jp/takenet5177/e/754582cfebc5d6317de3ba2a306bc4f7

城下

https://blog.goo.ne.jp/takenet5177/e/a089c2e1bb8e953b18d31c1190b31eed

戸原

https://blog.goo.ne.jp/takenet5177/e/f492e73d80e81224f36e9debb4f5d13d

蔦沢

https://blog.goo.ne.jp/takenet5177/e/264943cf152b4d8c1fb9db2c49e9d27a

河東

https://blog.goo.ne.jp/takenet5177/e/098e300c30fd6cbd5bae6163454592df

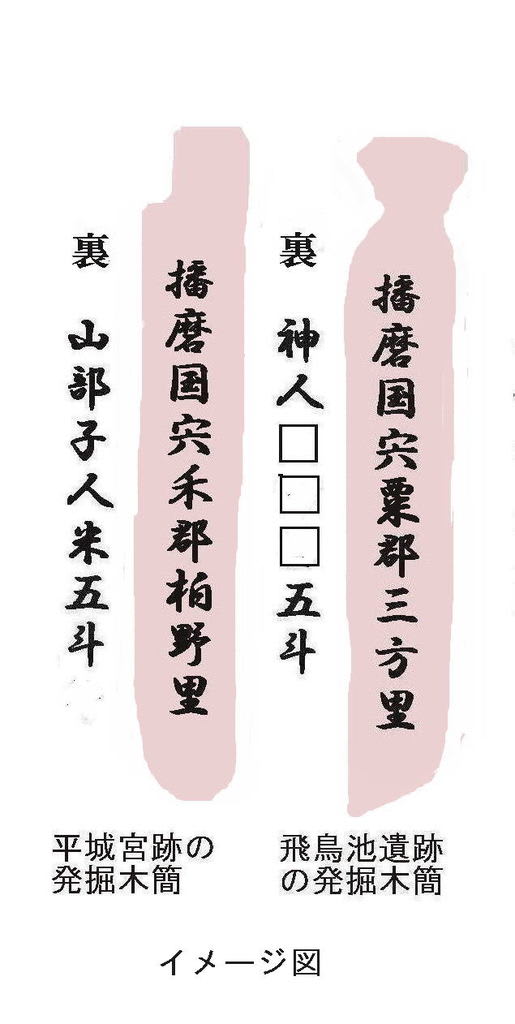

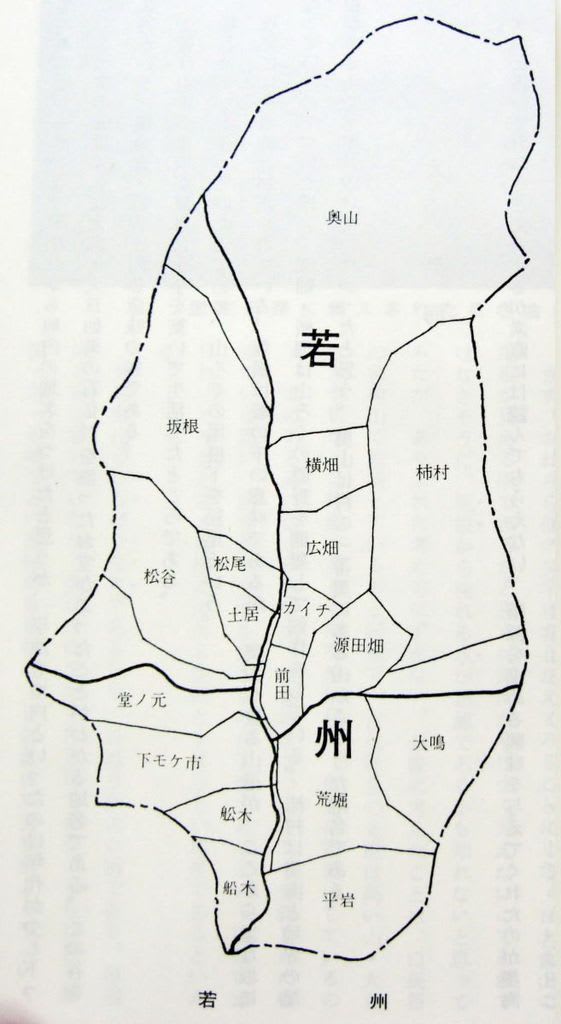

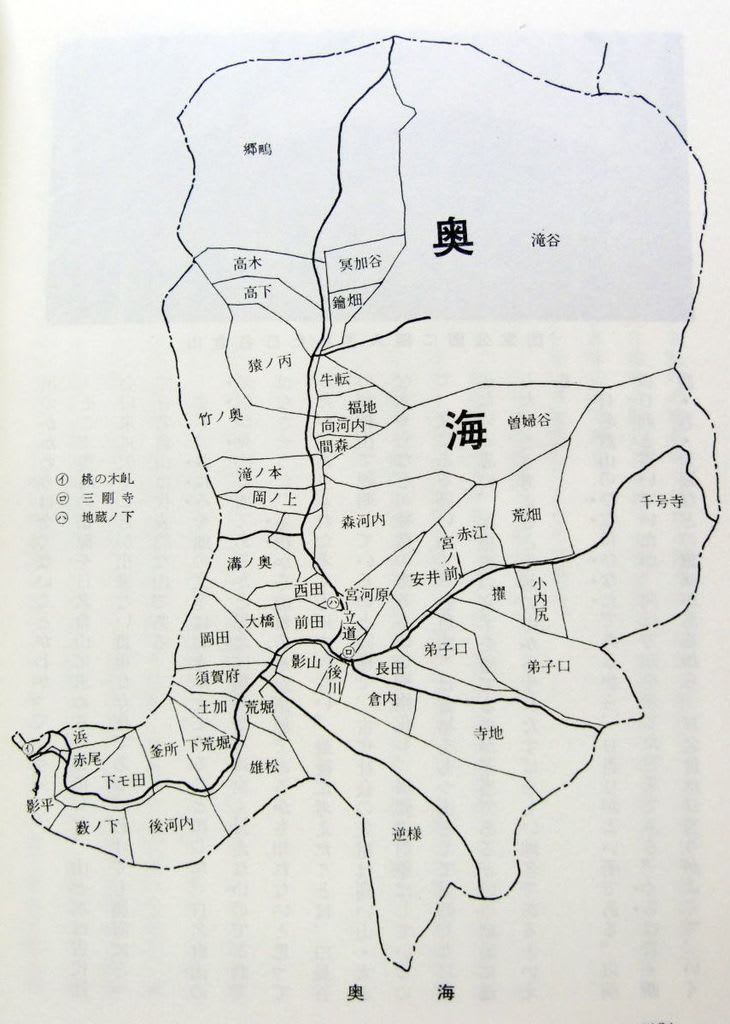

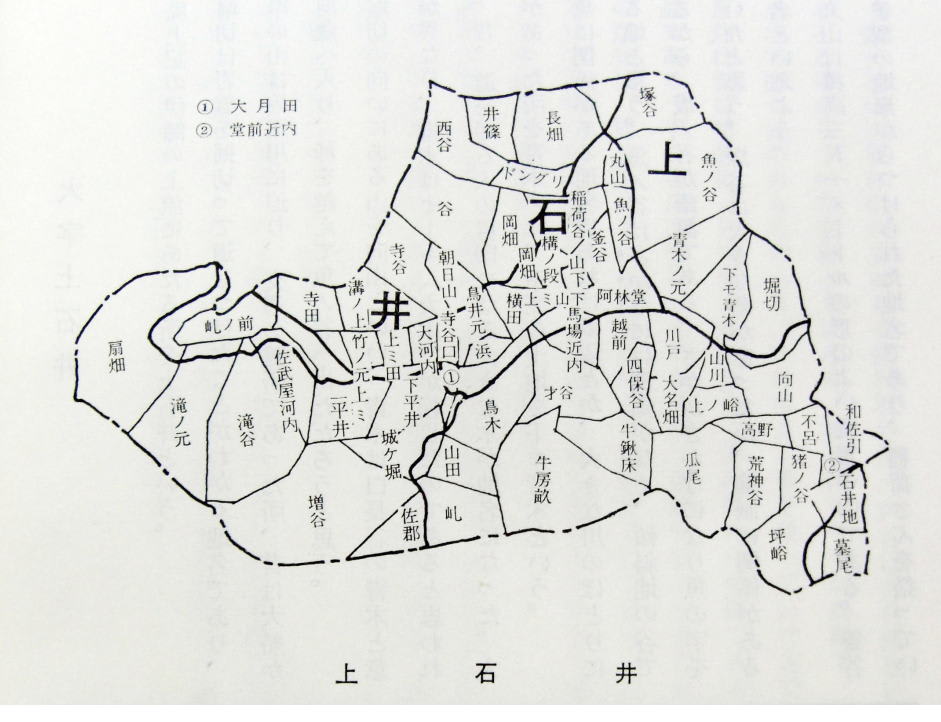

地名の由来「宍禾(粟)郡に7つの里」

https://blog.goo.ne.jp/takenet5177/e/4e662b303138c3edd1a052a9d2ddfd10